Archive. Paul Claval : Géographie culturelle, culture des géographes

NB. Le contenu de cet article donne des informations disponibles au moment de sa publication en 2003.

6 février 2003

|

Vous m’avez demandé de vous entretenir de « Géographie culturelle, culture des géographes ». C’est de cela que je vais vous parler, mais pour donner tout son sens à mon exposé, je renverserai l’ordre que vous m’avez suggéré : je traiterai d’abord de la « culture des géographes », car c’est en fonction de l’idée qu’ils se font des rapports entre nature et culture qu’ils ordonnent l’ensemble de la discipline. J’ai traduit « culture des géographes » par « conception que les géographes se font de la culture ». On aurait pu comprendre aussi qu’il s’agissait de dresser un bilan de la culture dont les géographes font preuve – ou dont ils ne font pas preuve. Cela m’a paru moins fécond que d’analyser l’idée que les géographes se sont forgés de la culture.

1. La culture des géographes |

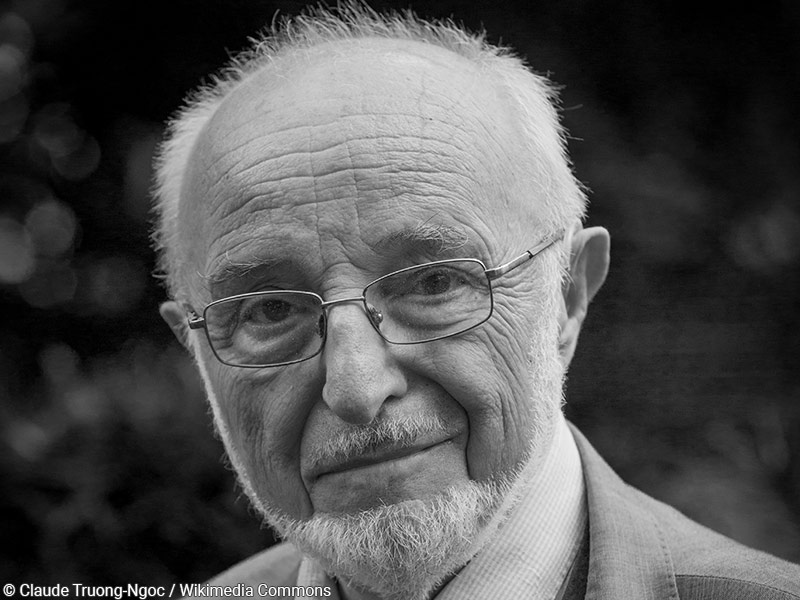

Paul Claval. © Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons |

Pour comprendre les conceptions que les géographes ont de la culture, il faut remonter au XVIIIe siècle : c’est la période au cours de laquelle les objectifs de la science moderne se précisent. Nous suivrons ensuite l’évolution de ces conceptions à l’époque où la géographie humaine se forme - à la fin du XIXe et au début du XXe siècle -, au cours de la période qui va de 1920 à 1950, durant la vogue de la nouvelle géographie qui va de 1950 aux années 1970, puis au cours des trente dernières années.

1.1. Les géographes du XVIIIe siècle, la nature et la culture

L’Allemagne voit se développer, au début du XVIIIe siècle, une réflexion critique sur les pratiques alors dominantes de la géographie. Les ouvrages publiés à l’époque s’appuyaient, dans leurs descriptions, sur les divisions féodales, religieuses ou administratives alors en usage. Le résultat n’était guère satisfaisant : l’impression qui se dégageait était celle d’un écheveau confus de divisions arbitraires. Les découpages de l’espace que les hommes avaient élaborés apparaissaient ainsi comme synonymes d’irrationnel, de désordre.La culture fait ainsi son entrée en géographie sous un mauvais jour. Elle est ce contre quoi il convient de réagir si l’on veut aller plus profond dans l’appréhension du réel. Les géographes ont le sentiment qu’il existe, sous la confusion des divisions imaginées par les hommes, une organisation stable qui a sa source dans la nature. La reine Géographie allemande se construit comme une science naturelle de la différenciation régionale de la Terre. Les idées qu’elle défend sont partagées dans les autres pays. En France, l’orientation ainsi définie se marque par la volonté de repérer des « régions naturelles » : bassins hydrographiques, rectangles géométriques appuyés sur les méridiens et les parallèles, ensembles dont l’unité s’explique par le substrat rocheux ou (et) les caractères climatiques.

L’esprit de la nouvelle géographie scientifique est résolument naturaliste : sont but est de déceler dans la nature des distributions objectives et de mettre en évidence des principes d’ordre qui échappent à la fantaisie des entreprises humaines. Chez certains, ce naturalisme se trouve cependant tempéré, car une place est reconnue à la culture. C’est le cas de Herder. Il s’insurge contre les prétentions à l’universalisme de la culture française, qui s’était alors largement imposée dans les milieux aristocratiques allemands. Les manières de voir, de sentir, de penser et d’agir des Français lui semblent incompatibles avec les habitudes, les besoins et les aspirations des Allemands. Pour lui, il n’y a pas de civilisation qui puisse s’imposer partout. Chaque peuple est différent. Il doit ses spécificités aux milieux dans lesquels il vit : c’est en harmonie avec la nature des contrées qu’ils ont fait leurs que les peuples élaborent une culture avec laquelle ils font corps. Celle-ci n’est pas immobile : tous les peuples peuvent participer à la course au progrès (Herder est en ce sens un philosophe du bonheur à la manière du XVIIIe siècle). Mais ce que les hommes créent ne l’est pas indépendamment du temps et du lieu où ils vivent. Les cultures sont différenciées, mais pas d’une manière désordonnée : elles se sont façonnées au contact de la nature. Herder dessine les contours d’une géographie humaine conçue comme discipline du développement des sociétés dans leur relation à la nature.

1.2. 1880-1920 : naissance de la géographie humaine et conceptions de la culture

La géographie humaine telle que nous la connaissons est née entre 1880 et 1900 ; ses traits se précisent dans les vingt années qui suivent. La réflexion s’inscrit dans le prolongement de celle esquissée par Herder, mais l’évolutionnisme est passé par là : il a posé, dans les années 1860, une questions essentielle : dans quelle mesure l’homme et les sociétés qu’il construit sont-ils façonnés, influencés, déterminés par les milieux où ils vivent ? Le problème de la différenciation régionale de la terre passe au second plan. Il est supplanté par celui des rapports entre les hommes et l’environnement où ils sont installés ; les préoccupations demeurent naturalistes : la géographie humaine ne retient dans l’action des hommes et dans l’organisation des groupes sociaux que ce qui est lié aux milieux où ils vivent.

1 - La nouvelle discipline telle que la formule Friedrich Ratzel fait cependant une place importante à la culture : les hommes tirent les moyens qu’ils utilisent pour s’insérer dans le milieu de ce qu’ils ont appris. La part de l’inné est négligeable. Pour Ratzel, la culture constitue une sorte de coussin qui permet aux hommes de prendre du recul vis-à-vis de l’environnement : celui-ci agit moins brutalement lorsqu’on dispose de vêtements et de logements pour se protéger du froid et de plantes cultivées et d’animaux domestiques pour tirer plus largement parti du milieu. Ratzel est ainsi amené à distinguer les peuples de nature des peuples de culture. Les premiers se trouvent encore proches du départ de l’évolution. La somme des techniques qu’ils ont acquises ne leur permet pas de s’affranchir des sujétions les plus graves : ils vivent au jour le jour, sont soumis à tous les aléas du climat et ne pouvent compter que sur les ressources locales. Les peuples de culture jouissent d’une situation plus enviable. Ils la doivent aux techniques qu’ils ont progressivement inventées pour exploiter l’environnement, se protéger de ses excès, se déplacer, et à l’aptitude qu’ils ont développée d’organiser de vastes espaces. C’est parce qu’ils se sont dotés d’Etats que les peuples avancés se distinguent surtout de ceux qui sont demeurés à un stade plus primitif. Pour Ratzel, le contenu de la culture est donc double : technique et politique.

Les conceptions de la culture des géographes qui participent, parallèlement à Friedrich Ratzel, à la construction de la géographie humaine, lui doivent beaucoup. Tous font des rapports entre l’homme et l’environnement le thème essentiel de leurs analyses. Ils l’abordent cependant avec des points de vue différents.

En Allemagne, la curiosité se tourne précocement vers l’étude des techniques qui accroissent l’emprise de l’homme sur le milieu : celles du défrichement (on souligne la place que tient, et surtout qu’a tenu, le feu en ce domaine) et celles qui ont permis aux hommes de disposer d’espèces cultivables et d’animaux domestiques : c’est à l’approfondissement de cet arsenal de savoir-faire que se consacre Eduard Hahn. Il souligne chemin faisant que c’est souvent pour des raisons religieuses que les hommes apprennent ainsi à asseoir leur maîtrise sur la nature : la culture des géographes s’entrouve vers le religieux.

2 - Vidal de la Blache essaie d’aller plus profond dans l’élucidation des relations hommes-milieux en mettant l’accent sur l’ensemble coordonné de techniques que les groupes mettent au point pour maîtriser chaque type d’environnement : le genre de vie devient l’un des concepts-clefs de la nouvelle discipline. L’accent mis sur la dimension technique des rapports fait échapper à la tentation du déterminisme ; l’analyse systématique de la circulation y contribue aussi, puisque les groupes s’affranchissent grâce à elle d’une partie des contraintes locales. Mais dans l’idée de genre de vie, la culture ne se réduit pas à la dimension technique : il y a aussi « la force de l’habitude » qui conduit les hommes à persister dans leur façon d’agir et de consommer lorsqu’ils changent de contrée.

Les élèves de Vidal de la Blache vont parfois plus loin que leur maître. Pour comprendre l’irrigation dans les pays de la Méditerranée occidentale, Jean Brunhes montre qu’il ne suffit pas d’analyser les techniques qui y sont utilisées pour dériver l’eau des rivières, la stocker, la conserver, ou pour exploiter les nappes. Pour gérer correctement les ressources hydriques trop rares dont elles disposent, les sociétés des régions à tendance aride qu’il décrit ont dû inventer un droit de l’eau, des tribunaux de l’eau, tout un système qui permet de dire à qui revient cette ressource convoitée, et de trancher les conflits auxquels elle donne lieu. Quelques années plus tard, Camille Vallaux souligne que le visage de la Bretagne ne peut se comprendre si l’on fait abstraction du type de contrat de fermage qui y domine, le domaine congéable : dans l’un et l’autre cas, le registre de la culture s’élargit : il incorpore désormais les techniques juridiques d’encadrement.

Vidal de la Blache a aussi des élèves historiens, dont l’œuvre géographique n’est pas négligeable. Découvrant le sous-développement corse, et essayant de l’expliquer, Henri Hauser insiste sur la responsabilité, dans cette situation, des genres de vie de l’île (Hauser, 1909) :

« Mais le Corse est un montagnard méditerranéen ; profondément insulaire, très peu atteint par les influences extérieures, il est resté ce qu'était le montagnard méditerranéen d'autrefois : né du maquis, il fait corps avec lui-même ; avant tout, c'est un pâtre, un chevrier, un porcher [...]. Son agriculture, c'est la cueillette [...] » (Hauser, 1909-b, p. 5-6).

Comment tirer l’île de son retard ? En changeant ses mentalités, répondent les observateurs pressés. Mais il ne faut pas se faire d’illusion :

« Comme si la "mentalité" d'un peuple était un composé chimique ! [...] transformer la mentatité corse ? [Mais] le problème n'est pas d'ordre purement intellectuel. La mentalité d'un peuple, c'est-à-dire l'ensemble de ses façons de voir, est le reflet de ses façons de vivre. La mentalité du peuple corse est une mentalité de pasteurs transhumants, coureurs de maquis et brûleurs de forêt, de cultivateurs à la bêche, de montagnards qui ne voient la mer que de loin et de haut, d'insulaires farouchement isolés du monde » (Hauser, 1909-a, p. 13-14).

La prise en compte des genres de vie révèle ainsi à Hauser la pesanteur des mentalités – thème sur lequel l’histoire s’appesantira longuement par la suite !

3 - Nombre de géographes refusent de concevoir la discipline en termes de différenciation régionale de la surface terrestre ou en termes de relations entre les hommes et l’environnement : ils espèrent ainsi échapper aux faux problèmes qui empoisonnent alors la géographie, celui de l’environnementalisme en particulier. Otto Schlüter leur propose une solution élégante : pourquoi ne pas faire de la géographie la science des paysages ?

Cette nouvelle perspective ne peut cependant ignorer les rapports entre culture et nature. Les légendes des cartes topographiques américaines du début du XXe siècle le rappellent, qui rangent leurs signes sous deux rubriques, nature et culture. La part faite à cette dernière est souvent si importante que l’on fait de l’étude du « paysage culturel », c’est-à-dire des marques que l’activité humaine a imprimées sur le paysage, un des chapitres essentiels de la nouvelle discipline.

La culture ainsi conçue n’est faite que d’éléments objectifs, ceux qui se lisent dans le paysage ou sur la carte qui le généralise et le résume : elle est composée de champs, de prés, de bois, de parcellaires, de zones ouvertes ou d’enclos dont les limites sont matérialisées par des haies, des murets ou des fils de fer barbelés ; elle comporte aussi les fermes – logis et bâtiments d’exploitation –, les villages et les villes, avec leurs maisons, leurs églises, leurs temples, leurs palais, leurs tribunaux, leurs parcs, etc. La culture qu’appréhende les géographies du paysage, c’est essentiellement celle qui se lit dans les formes d’occupation des sols. Il s’y ajoute les techniques mobilisées pour les créer – c’est ainsi que s’établit la liaison avec les travaux consacrés aux genres de vie.

En Allemagne, où l’étude des paysages culturels se développe rapidement, on n’est pas long à s’intéresser aussi aux tapis de noms de lieux que les groupes ont etalés sur les pays où ils vivent.

Transposée aux Etats-Unis, l’analyse des paysages s’enrichit d’un nouveau domaine : les hommes ne marquent pas seulement les environnements où ils vivent par les parcellaires qu’ils mettent en place ou les bâtiments qu’ils construisent. Ils les transforment par les plantes qu’ils introduisent pour les cultiver, les animaux qu’ils élèvent, et par le cortège de commensaux qu’ils n’ont pas appelés, mais qui s’invitent partout où se développent les activités humaines. Carl Sauer réussit ainsi à croiser l’approche paysagère qu’il a développée à l’imitation de ce qui se faisait alors en Allemagne, et l’approche écologique que l’influence du botaniste Clements avait alors popularisée dans la géographie américaine.

Au moment où il élaborait sa thèse, Jean Brunhes restait très proche du modèle vidalien. Au cours de son long séjour à Fribourg, il découvre les approches paysagistes à l’allemande. Lorsqu’il se lance dans la rédaction d’un manuel de géographie humaine, en 1910, il présente la discipline comme une étude des faits d’occupation du sol – une étude du paysage donc. Il croise cette approche avec celle qu’il a découverte chez Friedrichs, et qui met l’accent sur l’écologie, puisqu’il oppose les faits d’occupation productive et les faits d’occupation improductive.

La géographie humaine qui s’est mise en place entre 1880 et 1920 reste une histoire naturelle. La place qu’elle accorde à la culture est cependant importante : son propos est de montrer la complexité des chaînes causales à l’œuvre dans le monde, complexité qui s’explique évidemment par le jeu de la culture. Mais qu’elle soit conçue comme une analyse de l’influence du milieu sur l’homme ou comme une systématique des paysages, la démarche demeure doublement naturaliste : d’abord par l’idée que la nature constitue une des variables-clefs des phénomènes étudiés ; ensuite par la conviction que le géographe doit, comme le naturaliste, s’abstenir de prendre en compte tout ce qui est subjectif, tout ce qui ne peut pas se lire directement dans le paysage ou sur la carte, c’est-à-dire dans la nature. Les représentations, les images sont pour lui off-limits.

1.3. La période 1920-1950 : un approfondissement limité par les présupposés naturalistes qui dominent

Les hypothèses retenues par les géographes du début du XXe siècle ne sont pas remises en cause entre 1920 et 1950. La géographie est toujours conçue comme une étude de la différenciation régionale de l’écorce terrestre, comme une analyse des relations qui existent entre les hommes et le milieu ou comme un inventaire des formes de paysages que complète la reconstitution de leur genèse. Dans tous ces cas, l’optique demeure naturaliste : le géographe doit prendre assez de recul vis-à-vis des réalités qu’il analyse pour en donner une vue neutre et impartiale. La pratique de la géographie conduit cependant à une prise en compte plus riche et plus nuancée des faits de culture – sans que les pistes ainsi ouvertes puissent être systématiquement exploitées par suite des présupposés que tous partagent encore.

1 - Pour les géographes qui travaillent dans le monde tropical, l’idée que les techniques d’encadrement comptent au moins autant que les techniques matérielles s’impose avec de plus en plus de force : les paysans du delta du Fleuve Rouge qu’étudie Pierre Gourou dans les années 1930 disposent d’un outillage intelligemment conçu et connaissent bien les problèmes de leur milieu. Ils savent combien il est important de maintenir l’eau des rizières à un niveau suffisant si l’on veut que la plante se développe bien. Ces villageois ne disposent cependant que de la force de leurs bras. Leur action serait sans effet si elle n’était pas coordonnée. Les institutions collectives y pourvoient : ce sont elles qui sont en définitive garantes de l’efficacité de cette civilisation proche du modèle chinois qui l’a inspirée.

Fort de cette réflexion sur les techniques d’encadrement, Pierre Gourou inverse le sens des relations jusque-là invoquées pour expliquer la situation des groupes évoluant dans tel ou tel paysage. Au lieu d’insister sur l’influence du milieu sur la culture, il met au premier plan le rôle de la culture dans la différenciation de l’espace et parle de déterminisme de culture. Il ne commence malheureusement à systématiser sa réflexion sur les techniques d’encadrement qu’en 1973, près de quarante ans après avoir pris conscience de leur rôle au cours de ses recherches indochinoises.

2 - La plupart des géographes demeurent fidèles au modèle vidalien, mais deviennent conscients de ses limitations. Jules Sion s’est attaché, tout au long de l’entre-deux-guerres, aux grandes civilisations du vieux monde, celles de l’Italie et de la Grèce classiques et modernes, et celles de l’Asie méridionale et orientale. Dans le cadre italien par exemple, il décrit les techniques spécifiques qui ont permis la mise en valeur de milieux fragiles et difficiles : on est là dans le champ normal de l’étude des genres de vie. Mais les paysans italiens ont su imprimer aux paysages dans lesquels ils évoluent une dimension esthétique, qui en fait tout le prix. Voici analysée une dimension non technique de la culture.

Dressant le bilan de la diversité régionale de la Grande-Bretagne, Albert Demangeon souligne la multiplicité des genres de vie normale dans un pays aux milieux divers et contrastés, mais il ajoute que pour comprendre la société britannique, il ne faut jamais perdre de vue que tous sont colorés par le même esprit commercial : certains des faits de culture les plus importants ne s’inscrivent pas à l’échelle micro-régionale ou régionale des genres de vie, mais à celle des ensembles nationaux.

Pierre Deffontaines est le géographe qui donne le plus de place, au cours de cette période, à l’étude géographique des faits de culture. Il est fasciné par le rôle qu’ils jouent dans la diversification de l’écorce terrestre, mais reste prisonnier des présupposés dominants : lorsqu’il se penche sur les faits religieux et leur traduction géographique, il refuse d’aller au-delà de ce qui est visible. Selon lui, un géographe a le devoir de noter la présence ici d’églises et de croix le long des chemins, et là de mosquées ou de stupas. Il doit savoir quelles consommations sont prohibées par les interdits alimentaires d’origine religieuse pour comprendre les systèmes agricoles et leur extension. Il lui est loisible d’étudier les genres de vie singuliers que les religieux adoptent souvent. Sous aucun prétexte, il ne peut analyser directement les croyances, les articles de foi : en tant que géographe, en tant que naturaliste donc, tout ce qui a trait aux représentations est exclu de son domaine.

4 - La consultation d’un manuel comme celui que publient J. E. Spencer et W. L. Thomas en 1969, et qui reflète bien les préoccupations dominantes entre les deux guerres et dans la période qui a suivi, donne une idée de ce qu’était la géographie culturelle à l’époque. L’ouvrage s’attache aux instruments matériels et codes dont disposent les groupes pour tirer parti de l’environnement ou pour s’organiser. Il y est question de la diversité des langues et des religions. La présentation des techniques de culture, d’élevage ou de construction tient une place importante. L’accent est mis sur les étapes de la domestication des espèces animales et sur la mise au point des plantes cultivées, mais prises dans le cadre plus large d’une histoire générale de l’univers instrumental des hommes. La place faite aux processus de diffusion est considérable. Une coupure importante est soulignée : jusqu’à la fin du XVe siècle et aux Grandes Découvertes, la tendance est à la diversification croissante des cultures et de leurs techniques. Depuis, c’est à une marche sans cesse accélérée vers l’uniformité que l’on assiste.

1.4. La Nouvelle Géographie des années 1950 et 1960 : le triomphe d’une conception sociale de la discipline, mais qui fait de la culture une variable résiduelle

Certains colllègues sont plus hardis. Jean Gottmann, qui avait été l’assistant d’Albert Demangeon dans les années 1930 et connaissait l’importance que celui-ci attachait aux faits de psychologie collective (à l’esprit commercial en Grande-Bretagne par exemple), est le premier à comprendre qu’il faut passer outre aux règles jusque-là acceptées si l’on veut comprendre en profondeur certains phénomènes. Se penchant sur la géographie politique, il montre que le facteur essentiel qui assure la cohésion des entités politiques, c’est « l’iconographie » qu’elles partagent, c’est-à-dire les symboles qui rendent palpable l’unité de tout un peuple et réduisent à néant les effets dissolvants de la distance et de l’éloignement.

Jean Gottmann publie La Politique des Etats et leur géographie en 1952. C’est l’époque où l’on commence à renoncer aux hypothèses qui limitaient les possibilités d’étude géographique de la culture : L’Homme et la terre d’Eric Dardel sort la même année. Aux Etats-Unis, Edward Ullman vient d’écrire sa stimulante étude sur « Geography as human interaction » : il y rompt aussi avec les présupposés naturalistes jusqu’alors dominants. Les orientations imaginées par Dardel et Gottmann ne prennent vraiment leur essor que plus tard, à partir de 1970. L’impact des idées de Ullman est immédiat, puisqu’elles sont à l’origine de la nouvelle géographie des années 1950 et 1960.

1 - Ullman rappelle que la géographie conçue à la manière de Vidal de la Blache devait comporter deux volets : l’étude des relations des hommes et du milieu, et celle de la circulation. Au cours de la première moitié du XXe siècle, seul le premier aspect a été systématiquement exploré. La raison tient à la manière dont les géographes posaient les questions qu’il leur paraissait essentiel de résoudre : leurs présupposés naturalistes les conduisaient à privilégier l’analyse des influences du milieu sur la vie sociale – ou, dans l’optique possibiliste, l’étude des rapports entre les deux ordres de phénomènes.

Concevoir la géographie comme une science des interactions sociales et du frein que la distance apporte à leur établissement, c’est la faire passer des disciplines de la nature à celles du lien social. Rien ne devrait plus, en principe, limiter l’attention que les géographes accordent à la culture.

2 - La nouvelle géographie ne lui fait cependant pas toute la place à laquelle on pourrait s’attendre. Ceux qui la mettent sur les rails découvrent en effet qu’une branche de l’économie s’est spécialisée dans l’étude de la distribution des phénomènes économiques à la surface de la terre. L’économie spatiale n’est pas indifférente au rôle de la nature (la présence ou l’absence de ressources naturelles pèse sur les possibilités offertes en chaque lieu), mais elle met davantage l’accent sur le rôle de la distance : distance des ressources au marché ou aux usines qui les transforment en demi-produits ou produits industriels destinés à l’équipement ou à la consommation finale, distance des marchés ou des usines aux consommateurs.

Les géographes importent les modes de raisonnement que les économistes ont imaginés. Pour expliquer la localisation des activités économiques, ils supposent que celles-ci résultent de décisions d’agents dont le comportement est rationnel : les consommateurs cherchent à maximiser les jouissances (« l’utilité ») qu’ils peuvent tirer de la vie ; les producteurs s’efforcent d’obtenir les revenus les plus élevés. Accepter le modèle de l’homo oeconomicus, c’est supposer que les hommes sont guidés par une logique rationnelle de portée universelle. Ce ne sont pas des êtres de culture, c’est-à-dire construits à partir d’acquis historiquement et géographiquement datés. Pas besoin, dans cette optique, de s’intéresser à l’enfant, à l’adolescent ou au vieillard : la prise en considération des adultes, de ceux qui produisent, c’est-à-dire bien souvent des hommes, suffit.

J’essayai, au début des années 1970, d’élargir l’apport de la nouvelle géographie en tirant de la sociologie, de l’anthropologie ou des sciences politiques des modèles qui mettent en évidence le rôle de la distance dans l’organisation sociale des groupes humains et dans les jeux du pouvoir que l’on voit s’y développer. Je fis pour cela appel à l’homo sociologicus, cet être qui agit pour jouir, au cours de son existence, du plus haut statut possible : son but est de maximiser le volume d’un bien immatériel qui lui paraît essentiel, la considération d’autrui, le statut. Les sciences politiques des années 1970 concevaient souvent l’homo politicus comme un décideur rationnel qui acceptait de négocier le pouvoir qu’il avait de prendre des décisions contre la sécurité que lui assurait un pouvoir collectif. Les modèles de l’homme auxquels j’avais recours aboutissaient donc à un appauvrissement considérable de l’idée de culture.

3 - Ces démarches transforment la géographie, puisqu’elles font découvrir le rôle des frictions spatiales dans le fonctionnement de toute société. Elles éclairent le rôle des villes et expliquent la genèse des hiérarchies qu’elles constituent. Elles renforcent le poids de la discipline dans le concert des sciences modernes, puisqu’elles apportent des résultats originaux : un mécanisme de marché et un processus de planification peuvent passer pour des substituts parfaits tant qu’on ne prend pas en compte la dimension spatiale – mais dès que l’on mesure le coût d’acheminement des informations nécessaires dans les deux systèmes, l’équivalence disparaît : la planification implique des transferts beaucoup plus massifs d’information.

La géographie est ainsi devenue une science sociale, mais sans donner à la culture une place beaucoup plus large que ce n’était le cas jusqu’alors. Les sciences sociales auprès desquelles les géographes cherchent leur inspiration ne développent pas de vue globale sur la culture. Pour éclairer les domaines limités qu’elles se sont assignés – les distributions économiques, sociales ou politiques –, elles utilisent des modèles de l’homme qui insistent tous sur le caractère rationnel – et partant intemporel et universel – des décisions. Les explications auxquelles elles parviennent court-circuitent, en quelque sorte, la culture.

4 - Une partie de la réalité dont la nouvelle géographie essaie de rendre compte échappe cependant aux constructions systématiques qu’elle propose. Les modèles de régression utilisés pour expliquer telle ou telle distribution montrent, par exemple, comment la distance à tel ou tel point ou aire centrale pèse sur la répartition des faits observés. Une carte en isoligne exprime parfaitement ce résultat. Mais le modèle ne rend compte que d’une partie de l’information contenue dans les séries traitées. L’habitude se prend donc de cartographier les résidus de la régression : l’opération est utile, car elle suggère l’existence de facteurs localisés capables d’expliquer les aspects du réel que la régression n’a intégrés.

Les géographes adeptes des méthodes quantitatives constatent que leurs modèles explicatifs sont d’une puissance limitée puisqu’ils laissent inexpliqués des « résidus ». Pour les expliquer, on se contente généralement d’invoquer le rôle de la « culture ». La nouvelle géographie a donc comme résultat de faire de la culture une variable « résiduelle », c’est-à-dire qui échappe à la rationalité. Mais cette situation n’est que provisoire : lorsque les modèles économiques, sociaux ou politiques auront progressé un peu plus, la part d’inexplicable, d’irrationalité apparente, régressera. Invoquer une cause culturelle, c’est avouer son impuissance momentanée, mais c’est aussi affirmer que cette impuissance n’aura qu’un temps, puisqu’il sera possible un jour de démontrer la totale « rationalité » des distributions géographiques.

5 - On comprend le peu de considérationn que les tenants de la nouvelle géographie manifestent à l’égard de l’approche culturelle. Leur position critique est confortée par l’évolution du monde moderne et par les points de vue critiques développés par certains spécialistes de la culture.

L’évolution du monde moderne ? N’est-elle pas de plus en plus marquée par la rationalisation des techniques et par l’industrialisation des fabrications d’outillages et de machines ? Cela ne conduit-il pas à l’effacement d’un des facteurs essentiels de la différenciation traditionnelle de l’espace, celui où les approches culturelles traditionnelles se montraient les plus performantes ?

La position critique de certains géographes culturels ? Les travaux qu’Eugen Wirth et Xavier de Planhol consacrent au cours des années 1970 aux agglomérations urbaines du monde islamique l’illustrent parfaitement. La ville musulmane présente des spécificités frappantes : centralité de la grande mosquée du vendredi, existence de galeries spécialisées - les souks - à proximité de la grande mosquée, architecture spécifique de ces longs couloirs d’échoppes. L’observateur superficiel a tendance à attribuer tout ce qui lui paraît ainsi insolite à la culture et plus précisément ici, à la religion. C’est aller trop vite : les commerces sont localisés, comme dans les villes occidentales, là où l’accessibilité est la plus grande ; l’organisation des boutiques en galeries spécialisées n’a rien à voir avec le Coran ; elle traduit l’existence de puissantes corporations, comme il en a existé dans le passé en Occident. Le seul élément lié à la culture, à l’Islam, c’est la grande mosquée du vendredi : puisque tous les fidèles s’y réunissent ce jour-là pour la prière, elle crée le lieu où la centralité est la plus forte.

La place que les géographes accordent ainsi à la culture apparaît singulièrement réduite au début des années 1970. S’agit-il donc d’un domaine que l’évolution de la recherche condamne ? Non, bien au contraire : il connaît bientôt un essor spectaculaire, qui remet en cause toutes les certitudes de la discipline.

1.5. 1970-2000 : du sens des lieux et de l’espace vécu au tournant culturel en géographie

1 - Beaucoup de géographes sont déçus par les travaux menés dans la discipline. Ceux qui a bordent les réalités humaines tout en étant d’inspiration naturaliste demeurent nécessairement superficiels, puisqu’ils refusent d’explorer ce qui se passe dans la tête des gens : la géographie humaine ainsi pratiquée a la particularité de ne rien dire des acteurs qui ont imprimé leur marque sur les paysages. Les recherches de la nouvelle géographie n’améliorent guère la situation. Il y est certes question de plans, de décisions et d’actions, mais sans qu’il soit nécessaire de dire comment sont faits ceux qui les préparent, les prennent ou les mènent à bien : la géographie humaine demeure curieusement désincarnée.

Une réaction se dessine : il faut enfin que les géographes s’intéressent aux hommes tels qu’ils sont, dans leur diversité, dans leurs tenues, dans leurs habitudes, avec leurs ambitions, leurs limites et leurs défauts. Il faut qu’elle montre la diversité des lieux : on est las de l’uniformité de la plaine de transport des modèles théoriques, alors que les paysages révèlent mille traits qui changent d’un point à un autre.

Réaction de bon sens, réaction presque viscérale au départ. Mais cette réaction trouve des soutiens de taille. Elle peut en effet invoquer tout le courant de la philosophie phénoménologique : pour le géographe, la priorité n’est plus de construire des modèles abstraits qui « expliquent » rationnellement la réalité, mais de montrer comment les gens la vivent. Ce qu’il faut, c’est comprendre ce que signifie pour les hommes le fait d’être ici et maintenant, et pas là plus tôt ou plus tard. Le but de la géographie est de faire rentrer dans l’intimité de ceux sur lesquels on travaille, de rentrer dans leur logique, de montrer comment ils donnent un sens à leur vie à travers ce que leur disent les paysages où ils vivent. C’était le sens des réflexions d’Eric Dardel, que reprend à son compte un groupe de géographes canadiens et américains, à l’Université de Toronto en particulier, où Yi-fu Tuan a su inspirer de jeunes collègues comme Edward Relph.

Les références aux philosophies phénoménologiques conduisent un certain nombre de collègues à remettre en cause les présupposés naturalistes de la géographie de la première moitié du XIXe siècle. Le courant radical qui se développe au même moment reproche à la nouvelle géographie son caractère souvent conservateur. Celui-ci n’est pas dû aux préférences individuelles de ceux qui la pratiquent. Il vient des hypothèses sur lesquelles reposent les modèles néo-positivistes de l’homme et de la société que l’on a importés de l’économie, de la sociologie ou des sciences politiques. Leur but est d’expliquer ce qui est. L’hypothèse de la rationalité des comportements permet d’expliquer la localisation des activités économiques sans attacher la moindre attention aux dimensions sociales et humaines des distributions analysées. A-t-on tout dit d’une économie de plantation où de grands patrons exploitent sans vergogne un prolétariat rural démuni lorsqu’on a montré qu’elle doit sa prospérité à l’avantage comparatif dont elle jouit vis-à-vis de telle ou telle autre zone de production ? Peut-on traiter de l’activité manufacturière en passant sous silence les salaires, la longueur de la journée de travail, les conditions de logement, les rapports sociaux sur les lieux de travail, etc ? Les radicaux remettent ainsi en cause les présupposés du néo-positivisme des années 1950 ou 1960.

2 - Les approches phénoménologiques et radicales sont nées parallèlement. Dans les années 1970, elles apparaissent à beaucoup comme rivales. C’est plus tard que l’on prend conscience de ce qu’elles apportent en commun : l’idée que les approches naturalistes ou néo-positivistes ne sont jamais neutres, et qu’elles invoquent la nature ou la raison pour cautionner des vues partisanes, parfaitement injustifiées souvent. Les géographes apprennent, dans les pays anglo-saxons surtout, à déconstruire les discours de leurs prédecesseurs. Ce travail s’applique volontiers aux pays que l’Occident avait subjugués et colonisés dans le courant du XIXe siècle. Depuis la publication des ouvrages d’Edward Said, la mode est à la critique de la phase de la pensée scientifique qui a accompagné, servi et parfois justifié les entreprises impérialistes. Nous vivons dans une géographie qui se veut post-coloniale.

Pour certains collègues de langue anglaise, l’approfondissement de la géographie au cours des trente dernières années s’arrête là : la critique des orientations de jadis grâce aux techniques de la déconstruction semble résumer tout le nouveau courant. Cette image négative ne correspond qu’à une partie de la réalité.

3 - Le renouveau d’intérêt pour la diversité des hommes et des lieux – c’est-à-dire pour la diversité culturelle du monde – tire aussi parti des critiques de la modernité. Si les modernes, au sens que prend le terme à partir du XVIIe siècle, peuvent réfuter les discours des anciens, c’est qu’ils disposent de moyens plus efficaces d’accéder à la vérité. Les sociétés du passé fabriquaient des discours approximatifs dans lesquels elles racontaient leur histoire, expliquaient la nature et donnaient un sens au monde. Bavardages que toutes ces traditions orales, que tous ces textes ? Peut-être pas, car leurs auteurs savaient observer et raisonner, mais rien ne permettait de faire le tri entre ce qui était assuré et ce qui ne l’était pas. Les hommes étaient incapables d’atteindre la Vérité absolue : ce qu’ils professaient ne pouvait valoir, au mieux, que pour un lieu, une époque et certaines conditions matérielles.

La modernité apparaît avec la naissance de la raison scientifique. Grâce à une rupture épistémologique qui permet de rejeter les fausses évidences du bon sens, l’esprit humain accède enfin à la science, c’est-à-dire à des vérités irréfutables. Il n’est pas capable d’acquérir en une seule fois la connaissance totale de la nature, de la vie et de la société, mais les résultats partiels que la recherche lui dévoile sont définitifs. Il existe bien une histoire de la science, mais c’est celle du dévoilement progressif d’une vérité définitive, et pas celle de connaissances qui porteraient la marque de l’endroit et du moment. Il n’y a pas de modernité sans cette certitude fondamentale : grâce aux démarches que l’homme a inventées, aux procédures qu’il applique, il lui est possible d’accéder à un nouveau type de connaissance. Il découvre, chemin faisant, que le monde qui se fait diffère souvent fondamentalement de ceux qui l’ont précédé : la modernité traduit la possibilité pour les hommes d’accéder à un savoir qui échappe au relativisme de tout ce qui est historique ; elle traduit aussi la conviction que le monde futur ne reproduira pas ceux du passé, mais traduira l’émergence de réalités radicalement nouvelles – réalités qui répondront enfin parfaitement aux exigences de la raison, et ne seront pas condamnées à disparaître.

La position de la modernité à l’égard de la connaissance et de l’histoire est donc complexe : grâce à leur maîtrise plus parfaite de la raison, les hommes sont enfin capables de proposer des explications que nul ne pourra réfuter. Le monde que ces innovations permet de construire sera enfin en harmonie avec la nature profonde des choses, si bien qu’il échappera enfin à l’histoire.

La modernité se confond plus ou moins, depuis la fin du XVIIIe siècle, avec les philosophies de l’histoire, mais l’histoire qu’elle conçoit n’est pas indéfinie : elle a une fin prévisible, qui surviendra lorsque le travail de dévoilement de la Raison et les transformations du monde qu’il provoque seront terminés.

C’est cet ensemble de présupposés qui est remis en cause à partir des années 1970. La critique se développe dès les années 1960 dans les secteurs où les idéologies de la modernité avaient pris leur forme la plus fragile, en architecture où les amateurs se sont vite lassés de la géométrie monotone du mouvement international. Elle gagne ensuite tous les secteurs. L’histoire des philosophies et épistémologies occidentales est réexaminée et les moments où les présupposés de la modernité sont apparus sont soulignés.

La post-modernité naît de la critique de la forme très particulière de l’histoire à laquelle la modernité était associée. Elle ne nie pas l’existence de ruptures épistémologiques dans le domaine scientifique, mais elle cesse de considérer qu’il suffit de franchir ces seuils pour accéder à un domaine rationnel qui échapperait totalement aux transformations de l’histoire. Pour les post-modernes, la science est une forme de discours liée à un type particulier de sociétés – il s’agissait, jusqu’à ces dernières décennies, des seules sociétés occidentales. Même si les résultats qu’elle obtient sont plus solides que ceux que relatent les discours qui prévalaient dans le passé ou que l’on tient dans d’autres sociétés, ils ne reflètent jamais une connaissance absolue et qui serait affranchie des préoccupations, des intérêts et des passions du moment. Accéder à la science, ce n’est pas échapper à la culture conçue comme une lente sédimentation de l’expérience humaine pour accéder enfin à un univers qui échapperait à l’histoire ; c’est participer au devenir historique de la culture humaine selon de nouvelles conditions, avec de nouvelles préoccupations et pour réaliser des fins spécifiques.

Les géographes sont sensibles aux critiques contemporaines de la modernité. La géographie « scientifique » telle qu’elle s’est développée depuis la fin du siècle passé s’inscrivait pleinement dans la logique des savoirs « modernes » : l’analyse systématique des paysages et le recours à la carte permettaient d’élaborer des connaissances sûres. Elles étaient radicalement différentes de celles contenues dans les discours géographiques des sociétés du passé, ou de celles que véhiculent les milieux populaires d’aujourd’hui.

L’idée d’une scientificité absolue et définitive est indéfendable. Les géographies « scientifiques » élaborées aux XIXe et XXe siècles étaient des discours engagés, dont il importe de mettre à jour les présupposés et les non-dits – ce à quoi s’occupent les travaux d’inspiration post-coloniale. Elles n’étaient pas aussi différentes des géographies qu’elles essayaient de supplanter qu’elles ne le prétendaient – ce qui oblige évidemment les géographes d’aujourd’hui à analyser et à comprendre les diverses formes de géographie vernaculaire ou savante qui ont existé dans le passé, ou qui se développent aujourd’hui en marge de la géographie savante.

4 - La critique contemporaine de la modernité rappelle aux géographes, comme aux autres chercheurs, que les hommes sont des êtres de culture, qui ne peuvent échapper aux déterminations du lieu et du temps comme le feraient des êtres d’instinct ou des êtres parfaitement rationnels. Il peut être utile, pour comprendre un marché ou démonter le fonctionnement d’une entreprise, de supposer que vendeurs et acheteurs d’une part, ouvriers, employés, cadres et dirigeants ne répondent qu’aux injonctions de maximisation des utilités et des revenus que retient la théorie économique – mais ce ne sont là, au mieux, que des hypothèses de travail. L’économique n’est pas un compartiment du réel délimité depuis toujours. Les gens qui travaillent ne cherchent pas seulement à maximiser leurs revenus – ou s’ils le font, c’est bien souvent pour satisfaire des besoins qui n’ont rien d’économique, celui de tisser un réseau d’obligations et d’attentes avec ceux auxquels on offre des présents – la logique du marché se trouvant de la sorte étroitement imbriquée dans celle du don.

Dire qu’il existe dans le monde social des domaines autonomes où s’imposent les critères ici de l’économie, là du social et ailleurs du politique fait partie des présupposés qui appauvrissent la vision de l’homme et empêchent de le saisir dans son historicité, dans sa géographicité et dans sa matérialité.

C’est donc la critique de la modernité qui conduit au tournant culturel de la géographie contemporaine : non, la culture n’est pas une variable résiduelle dans l’analyse des sociétés. Elle n’apparaît comme telle que si on accepte d’utiliser les modèles simplifiés qui réduisent les motivations humaines à la recherche du profit, de l’utilité, du statut ou de la sécurité, que si l’on commence par caricaturer les hommes en en faisant des êtres de raison.

5 - L’approche post-moderne enrichit en même temps la conception que l’on se fait de la culture. Les présupposés naturalistes ou néo-positivistes qui prévalaient jusque dans les années 1970 conduisaient à ne retenir que ses aspects objectifs : elle se confondait alors avec l’inventaire des acquis, attitudes, savoir-faire, pratiques, techniques, connaissances, croyances, etc. La tentation était donc grande de consacrer un chapitre à chacune de ces entités. C’est ce qui faisait des traités de géographie culturelle du passé des juxtapositions de descriptions entre lesquelles il n’existait pas le fil directeur d’un lien logique. Le seul que l’on ait alors trouvé était celui de la diffusion, qui introduisait une dynamique dans ce domaine.

La conception que l’on se fait de la culture s’enrichit dès qu’on n’essaie plus de la faire entrer dans les catégories objectives des approches naturalistes ou néo-positivistes. La culture demeure bien entendu faite d’acquis, mais ceux-ci prennent un sens parce qu’ils sont saisis comme éléments dans une séquence : la culture est d’aborde héritage ; elle est faite de l’ensemble des acquis transmis par les générations qui précèdent. La culture est ensuite expérience : les enfants, les femmes, les hommes n’acceptent pas passivement ce qui leur est proposé. Ils ont à faire face à des circonstances particulières, savent ce dont ils ont besoin et ce qui leur est inutile, font le départ entre les règles qui devraient s’imposer partout et toujours parce qu’elles sont absolues, et les accomodements qu’impose l’existence. La culture est enfin projection dans le futur : elle est ce qui donne un sens à la vie en montrant vers quoi nous allons, et en l’opposant parfois à ce vers quoi nous devons aller. C’est parce qu’elle fait ainsi le pont entre le passé, le présent et le futur que la culture est plus qu’un ensemble de recettes mis à la disposition des individus ou des groupes : elle est ce qui oriente l’action, lui donne un sens, crée l’espoir, mobilise les énergies, ou condamne au désespoir.

Il n’y a pas de projection dans le futur sans dimension normative : l’avenir qui concerne les hommes diffère du passé et du présent en ce qu’il n’est pas fait de ce qui est, ou de ce qui a été ; il est construit à partir de ce qui doit être. C’est parce que les hommes savent constuire des ailleurs, des au-delàs, qui leur indique ce vers quoi doivent tendre leurs efforts, qu’ils sont capables de sortir de l’immédiat.

La géographie était tournée, comme toutes les sciences sociales, vers l’analyse des réalités existantes. Elle laissait de côté une bonne partie des réflexions que les hommes mènent sur l’espace. Elle se refusait à parler de l’utopie, puisque celle-ci se définit comme une contre-réalité, comme un tableau de ce qui devrait être. Elle laissait de côté les actions d’aménagement. Tout ce qu’elle acceptait de faire, c’était de fournir des connaissances objectives aux responsables de décisions qu’elle se refusait à étudier bien qu’elles modèlent l’espace.

Ce à quoi l’enrichissement contemporain de la notion de culture conduit, c’est donc à une ouverture des curiosités géographiques vers un domaine qu’elle avait toujours refusé de couvrir : celui de la pensée normative spatiale. Les géographies savantes du passé et les savoir-faire vernaculaires d’hier comme ceux d’aujourd’hui ignoraient ces interdits : ils traitaient de ce qui était, mais s’intéressaient aussi à ce qui devait être. C’est la recherche d’une certaine forme de scientificité qui avaient limité le champ des curiosités géographiques dans le courant du XIXe siècle. Les approches culturelles modernes doivent retrouver le domaine large des géographies de naguère.

6 - Les conceptions de la culture que se font les géographes se sont donc beaucoup élargies et diversifiées au cours des trente dernières années, reflétant en cela les remises en cause contemporaines de la science d’hier.

Ces bouleversements sont si importants que les auteurs hésitent sur le contenu à donner aujourd’hui à la géographie culturelle. Certains collègues pensent qu’il est possible de faire entrer les curiosités actuelles dans le cadre des analyses de paysages culturels, telles qu’elles ont été imaginées il y a maintenant trois-quarts de siècle en Allemagne. C’est par exemple la conviction de Giuliana Andreotti, en Italie. Ses ouvrages mettent l’accent sur la dimension historique de la culture, sur la créativité artistique que révèlent les palais, les villas, les églises, les monuments, et sur la marque laissée par de grands évènements collectifs.

Pour un autre collègue italien, Adalberto Vallega, qui termine la rédaction d’un ouvrage sur la géographie culturelle, le champ retenu est celui du symbolique. Il a compris que les nouvelles curiosités se distinguent de celles du passé par la place qu’elles font à des éléments immatériels et par l’attention qu’elles attachent aux représentations. Parmi elles, celles qui sont capables de faire vibrer tout un groupe autour d’un souvenir partagé, d’une image vénérée, méritent certainement une attention plus soutenue que ce n’a généralement été le cas jusqu’ici.

Don Mitchell construit une présentation de la géographie culturelle sur l’idée que la « culture » n’existe pas, qu’il n’y a que des processus culturels – ce qui n’est pas très différent des thèses que je défends.

L’an passé, Boris Grésillon a consacré en France une forte intéressante étude à « Berlin, capitale culturelle ». Pour lui, la culture que doivent prendre en considération les géographes, c’est celle de la créativité artistique – la culture au sens du Ministère de la Culture, si l’on veut. Il consacre le premier chapitre de son ouvrage à une critique impitoyable d’un auteur qui n’a rien compris à ce qu’est la culture, mais a beaucoup écrit dessus, Paul Claval.

Je continue à penser que ces conceptions de la culture sont trop limitatives. Si l’on veut vraiment comprendre ce que la prise en considération de cette dernière apporte à la géographie contemporaine, il faut considérer la culture comme l’ensemble de ce que les hommes ont acquis, et qu’ils ne cessent de remodeler et de bricoler pour bâtir les plans de leur futur. Dans cette large acception, la culture ne constitue pas un chapitre qu’il serait facile d’isoler de l’ensemble de la discipline. Elle correspond plutôt à une manière de la structurer en fonction de considérations longtemps négligées : c’est pour cela que je vais maintenant traiter de l’approche culturelle en géographie.

2. L’approche culturelle en géographie

Cette partie de ma conférence sera plus rapide : j’ai déjà exposé à maintes reprises mes vues en ce domaine. Je viens de réviser en profondeur l’ouvrage sur La Géographie culturelle paru en 1995. La nouvelle édition, qui paraîtra d’ici quinze jours, intègre tous les éléments que j’ai jusqu’ici proposés.

2.1. La place de la culture dans la géographie

1 - L’ensemble de la discipline doit être conçue dans une perspective culturelle : tel est le premier point qui s’impose dans la géographie en voie de reconstruction après le tournant culturel. Cela implique d’abord à une réflexion sur les buts visés. On en a traditionnellement distingués plusieurs. On a longtemps fait de la géographie la science de la différenciation régionale de l’écorce terrestre. Organiser la discipline selon cet axe, c’est mettre l’accent sur l’objectif, sur l’espace, sur la diversité des lieux, mais pas sur la signification qu’ils revêtent pour les hommes. L’approche culturelle conduit plutôt à faire de la géographie une discipline de l’expérience que les hommes ont de la terre, de la manière dont ils la perçoivent, la comprennent, l’utilisent, l’habitent et donnent ainsi un sens à leur existence.

2 - Aux alentours de 1880, l’habitude s’est prise de mettre plutôt l’accent sur l’influence que l’environnement exerce sur les individus ou sur les groupes humains. A la suite de la critique possibiliste de l’environnementalisme, cette façon de voir a par la suite été amendée : on s’est mis à parler de rapports entre l’homme et le milieu, plutôt que de relations univoques. L’approche culturelle ne condamne pas cette manière de concevoir la discipline, mais elle conduit, comme le montrent les recherches d’Augustin Berque, à préciser les termes de l’analyse. Dans l’optique qui a prévalu jusqu’aux années 1980, l’individu ou la société d’une part, et le milieu de l’autre, étaient conçus comme des entités objectivement données, et qu’il était possible d’envisager séparément avant d’analyser leurs relations mutuelles. L’approche culturelle modifie cette perspective : il n’existe pas de milieu sans observateur pour l’étudier ou sans population pour l’habiter ou l’exploiter. La nature ne peut être saisie indépendamment de l’humanité qui en constitue un élément. Le milieu fait partie de la réalité humaine, il n’en est pas indépendant. C’est à cette reformulation que s’est attaché Augustin Berque depuis son ouvrage sur la Médiance. Il a récemment présenté les conclusions de cette longue analyse dans Ecoumène.

3 - Beaucoup de collègues font de notre discipline une science des paysages. L’approche culturelle conduit à aborder le couple paysage/habitant ou visiteur de la même manière que le couple nature/habitant. Le paysage n’est pas une entité indépendante de ceux qui l’observent, l’habitent, le conçoivent ou le modèlent. La façon qu’ont les hommes d’organiser l’expérience qu’ils en ont est plus importante que les formes qu’il revêt. Comment expliquer que seules certaines civilisations aient fait de l’expérience du paysage une catégorie esthétique et aient développé un art du paysage, ou des paysages : la société chinoise depuis le IVe siècle et l’occidentale depuis le XVe ? Les études d’Augustin Berque sont dans ce domaine aussi fondamentales que dans celui des relations hommes/milieu. Faire de la géographie une discipline du paysage, c’est mettre l’accent sur une forme particulière de l’expérience humaine de la terre. C’est une avenue intéressante pour l’approche culturelle – mais peut-être un peu trop étroite.

En Europe continentale, les géographes n’ont pas complètement rompu avec l’idée que le paysage constitue souvent une totalité structurée : focaliser la géographie sur cet aspect de la réalité, c’est s’interroger sur les forces ou les acteurs qui ont créé des entités ainsi organisées en systèmes : poids des contraintes écologiques, des impératifs d’assolement ou de considérations d’équité et d’efficacité sociales pour les structures agraires, rôle des concepteurs, des entrepreneurs et des cadres juridiques de l’action dans les aménagements à finalité esthétique. Les géographes qui adoptent, dans le monde anglo-saxon, l’approche culturelle, appréhendent généralement le paysage d’une autre manière. Ils n’y voient pas une totalité, qu’il faudrait analyser dans le rapport qu’elle entretient avec les individus ou les groupes. Ils le conçoivent comme un décor que les hommes utilisent pour mettre en scène leur existence : certains y voient un support pour propager leurs idées ; d’autres le saisissent comme un contexte qui colorera les actions qu’ils y mènent. Les travaux des géographes de langue anglaise portent donc volontiers sur la mise en scène des paysages, sur leur exploitation dans le cadre de telle ou telle fête, exposition, cérémonie ou événement. L’approche paysagère cesse, en pareil cas, de faire une place importante à la nature. Elle ouvre des perspectives nouvelles, mais ne couvre qu’une partie du champ disciplinaire.

4 - Faire de la géographie une discipline de l’interaction sociale permettait de saisir les distributions humaines et les aménagements qu’elles créent comme le résultat de choix, de décisions et d’actions volontaires. Une partie des résultats de ces choix n’est bien sûr pas implicitement voulue : la composition des décisions individuelles crée des effets globaux qui n’avaient pas été prévus. La récolte d’ail a été déficitaire une année à cause des conditions climatiques. Les prix se sont envolés. Nombre de producteurs maraîchers et d’agriculteurs tentent de profiter de cette conjoncture faborable et accroissent la superficie qu’ils consacrent à cette culture. Une suproduction en résulte, qui provoque la chute des prix.

La géographie a incontestablement gagné à devenir ainsi plus humaine. Dans la mesure où les sciences sociales qui servaient d’inspiratrices soulignaient les effets inattendus de choix apparemment rationnels, cette approche a appris aux géographes à se méfier des démarches trop naïves : l’écart entre ce qui est désiré et ce qui en résulte est souvent considérable. Les spécialistes de géographie économique, sociale ou politique ont beau jeu de dénoncer la faiblesse de tous les raisonnements qui établissent une correspondance systématique entre les préférences ou les rêves que font les hommes et les réalités qu’ils modèlent. Entre les deux s’inscrivent les effets des interactions sociales, et l’écart, comme les études culturelles le montrent, entre les idéaux affichés parce qu’ils sont conformes aux normes collectives, et les horizons d’attente sur lesquelles l’action se guide vraiment, et qui prennent en compte, à côté des grandes règles de la morale, les contraintes qui pèsent sur l’individu, ses faiblesses et ses préférences personnelles.

Malgré les résultats tout à fait substantiels qu’elle apporte, la géographie conçue comme science de l’interaction sociale dans l’espace souffre des hypothèses réductrices sur lesquelles elle repose en matière de choix : ne retenir que le rationnel revient à éliminer tout ce qui résulte des contraintes du lieu et du moment, et tout ce qui traduit le poids des héritages. On peut considérer que la rationalité des comportements est un cas particulier dans la vaste liste des manières de choisir et d’agir qui caractérisent l’approche culturelle. Celle-ci conduit donc à faire précéder les chapitres habituellement consacrés à la vie économique, sociale et politique des groupes par une étude préalable des cadres culturels dans lesquels s’inscrivent ces recherches.

Depuis une dizaine d’années, les travaux ont ainsi utilement rappelé aux économistes que la recherche de cette grandeur un peu mystérieuse que les économistes appellent « utilité », et qui sert de guide aux consommateurs, ne s’inscrit pas dans un univers de rationalité abstraite. Les consommations sont culturellement déterminées ; les aliments que les gens acquièrent sont appréciés pour leur valeur nutritive, mais ils le sont aussi pour leur goût ; ils apportent à ceux qui les choisissent la satisfaction que l’ont tire de choix judicieusement effectués, et celle de s’inscrire dans une élite de la richesse, du bon goût ou de la préservation écologique de l’environnement et de la santé ; à la limite, l’image du produit intéresse plus le consommateur que le produit lui-même.

En matière de géographie sociale, les travaux sur l’architecture des groupes sociaux et les formes de relations sociétales qu’ils mettent en œuvre vont dans le même sens : les rapports sociaux ne peuvent s’analyser simplement en termes de supériorité et d’infériorité, de domination ou de subordination. Les sociétés constituent des ensembles dont les membres se trouvent liés par des jeux complexes de règles, de sanctions, mais aussi d’intérêts et de récompenses. Les stratégies qui sont mises en œuvre dans les cadres ainsi définis ne peuvent être comprises sans référence à la culture dans laquelle elles prennent place.

La géographie politique découvre la diversité de ce que la théorie a souvent confondu sous un même terme. Tous les Etats modernes ne partagent-ils pas les mêmes traits, à savoir la souveraineté, la responsabilité de créer les conditions juridiques et les infrastructures indispensables à l’épanouissement de l’activité économique, et l’obligation de fournir à leurs citoyens des biens communs que l’action individuelle ne peut procurer – la sécurité au premier lieu, mais aussi la santé, l’éducation, la justice, etc ? C’est exact, mais il y a bien des manières de réaliser ces objectifs, comme il y en a de concevoir la nature même de l’État : celui-ci constitue-t-il une entité disposant d’une préséance automatique sur toutes les autres formes de collectivités, comme dans les pays de tradition unitaire ? Son rôle n’est-il pas de servir d’arbitre entre des collectivités qui ont davantage que lui droit à la considération générale – groupes confessionnels ou ethniques ? Au sein même de l’Europe unie, on a ainsi vu des conflits naître entre des pays où la fonction de souveraineté de l’État est dominante, comme en France, et ceux où son rôle est arbitral, comme aux Pays-Bas : on en qualifie souvent le régime politique de colonnaire, voulant souligner ainsi que la société de ce pays est faite de communautés, qui sont les colonnes sur lesquelles repose toue la vie sociale ; l’État n’est là que pour assurer une cohabitation juste et harmonieuse entre elles.

Le premier rôle de l’approche culturelle en géographie est donc de montrer ce qu’apportent les manières traditionnelles de concevoir la discipline, et ce par quoi il est indispensable de les nuancer et de les compléter.

2.2. Culture et communication

L’approche culturelle implique ensuite que l’on analyse avec soin tout ce qui a trait à l’information et à la communication : si la culture est constituée par l’ensemble de ce que les hommes acquièrent au cours de leur existence, c’est à travers les réseaux de relations auxquels ils participent, et grâce aux informations qu’ils échangent, qu’ils s’en empreignent.

Les informations à l’œuvre dans une société sont de nature variée : elles portent souvent sur des éléments visuels, qu’il s’agisse de gestes à effectuer, d’outils à utiliser ou de machines à faire fonctionner ; elles s’expriment souvent à travers les mots et s’ordonnent alors en discours. Les odeurs ou le goût peuvent également servir de support aux informations.

Les informations sont créées par des individus, qui traitent la matière brute qu’ils ont reçue par leurs sens, la structurent et lui donnent un sens. L’information ainsi élaborée peut alors être stockée ou bien dans la mémoire vivante des hommes, ou bien dans la mémoire morte des images, des textes et des différentes formes d’enregistrements qui se sont développées grâce à l’électronique. L’information produite est parfois diffusée immédiatement, parfois après une mise en mémoire préalable.

Les informations sont de nature diverse : il s’agit de nouvelles, lorsqu’elles relatent des évènements ; de savoir-faire, lorsqu’elles ont trait aux gestes et manières de faire indispensables pour réaliser telle ou telle opération matérielle ou telle ou telle action sociale ; de connaissances, lorsqu’elles permettent de classer des faits ou de rendre compte de processus ; de croyances, lorsqu’elles concernent les fins dernières de l’homme, le devenir de la nature et l’évolution du cosmos ; de symboles, lorsqu’elles condensent dans une image ou dans un signe tout ce que partage un groupe.

Les conditions de conservation et de transmission de l’information varient selon la nature des messages et selon les techniques et supports utilisés : la transmission directe, visuelle ou orale s’oppose à la transmission écrite : la première repose sur sur l’usage prédominant de la mémoire vivante, la seconde s’appuie sur l’existence de textes rédigés ou de documents. Les médias modernes ont profondément bouleversé les systèmes de transmission : d’essentiellement locale, la diffusion de ce qui passe par le geste et la parole est devenue universelle.

2.3. L’acquisition de la culture : une affaire individuelle et collective

Si la géographie culturelle implique, comme préalable, une réflexion sur information et communication, c’est qu’il n’est pas possible de comprendre sans elle la transmission des acquis : celle-ci constitue une aventure individuelle, mais renouvelée par chacun des membres de la société ; ce qui est reçu varie de personne à personne, parce que chacun suit une trajectoire qui lui est propre, fréquente des milieux différents, ne visite pas les mêmes lieux. Mêmes élevés dans la même famille, deux frères ne reçoivent pas exactement les mêmes leçons : même s’ils ont les mêmes parents, ceux-ci n’ont pas le même âge ; les camarades fréquentés ne sont pas les mêmes ; les maîtres et les autres élèves ne sont pas identiques durant les heures de classe, etc.

La manière dont la culture est transmise et acquise interdit qu’on la considère comme une entité d’essence supérieure et qui s’imposerait de manière identique à tous les membres des groupes. La somme de ce qui est acquis varie de l’un à l’autre à la fois parce que chacun a évolué dans un contexte propre, et parce qu’il réagit à sa manière à ce qui lui est offert : il est des éléments que l’on fait plus d’efforts pour intérioriser, et d’autres auxquels on ne prête qu’une attention distraite, fort contents de les oublier si l’on n’est pas rappelé à l’ordre.

La culture est une affaire individuelle, mais elle est en même temps profondément sociale : les notions que l’on reçoit, les gestes que l’on imite, la langue que l’on apprend à parler, les manières de découper et de percevoir le réel, tout cela est le fruit de l’expérience collective. L’approche culturelle introduit donc très tôt la dimension sociale dans l’étude des faits géographiques – plus tôt que ne le faisait la géographie sociale d’hier, puisque celle-ci mettait l’accent sur les échelles de statut, les rapports économiques et les jeux d’influence et de pouvoir qui caractérisent les membres adultes des sociétés. L’approche culturelle rappelle qu’il convient de partir de beaucoup plus tôt, des jeux d’influence qui prennent place dès le plus jeune âge, lors de l’acquisition du bagage de chacun, si l’on essaie de comprendre la dimension sociale des faits géographiques.

2.4. La construction du moi et du nous, ou la genèse des identités

Les acquis ne s’accumulent pas au hasard. Ils entretiennent des rapports et constituent des structures : codes, qui permettent, en respectant certaines règles, de construire un nombre indéfini de combinaisons d’éléments immédiatement intelligibles par tous – qu’il s’agisse des sons ou des mots de la langue, des règles de la parenté, ou de la grammaire des relations sociales - structures des savoir-faire, qui apprennent dans quel ordre les opérations doivent se succéder si l’on veut qu’elles connaissent le succès, structures du savoir, qui lient les connaissances relatives au fonctionnement de la nature ou de la société, structures normatives qui imposent des modèles de conduite et apprennent à hiérarchiser les objectifs de l’action.

L’existence de ces structures partielles ne conduit cependant pas à la structuration automatique de la culture en totalité cohérente ; ce n’est pas parce qu’il est existe un ordre des codes, un ordre des pratiques, un ordre des connaissances et un ordre des fins que leur intégration doive se faire obligatoirement de la même façon chez tous.

Ce sont les impératifs même de l’action qui imposent aux hommes d’assimiler les éléments structurants des codes, des savoir-faires ou des connaissances : ceux qui ne les maîtrisent pas vont à l’échec. Il en va différemment des règles de conduite et des impératifs moraux. L’intérêt de chacun est souvent de les ignorer. Il ne fait l’effort de les adopter que parce que la poursuite de la cohérence des comportements lui permet parfois d’accéder à un sentiment de plénitude, ou que c’est une condition de son acceptation par le groupe. La construction du moi, son intégration dans une collectivité, et la naissance de sentiments d’identités individuels et collectifs sont ainsi corrélatifs. C’est à certains moments de l’existence que l’on apprend ainsi à être soi-même, et en même temps, à devenir assez semblable aux autres pour être accepté par les autres : l’adolescence est la période-clef, comme le montrent, dans la plupart des sociétés, l’existence à cet âge de rituels de passage. Mais le travail d’intégration n’est jamais fini. Il est dans certains cas soumis à des révisions dramatiques – lors des conversions par exemple.

2.5. La construction des normes et horizons d’attente

Il est nécessaire, pour faire le départ entre le bien et le mal, entre ce qui est et ce qui doit être, de disposer d’une perspective sur le monde tel qu’il est. L’élaboration des systèmes normatifs implique donc, chez certains membres de la société, la capacité d’accéder à des points de vue d’où l’on découvre le réel à partir de ce qu’il a de plus intime (à travers une plongée dans ce qui est immanent), à partir de perspectives élevées (à travers un mouvement qui vous abstraie, par transcendance, de la réalité immédiate), par déplacement dans le temps - vers le passé parfait de l’Age d’Or ou le futur chéri de l’Utopie -, ou par décentrement au sein de notre monde, grâce à l’exploration d’une Terre sans Mal.

La construction d’un ordre normatif implique donc une certaine différenciation sociale: ceux qui sont capables d’échapper à l’immédiateté des choses sont généralement placés à des points de contrôle des systèmes de communication : dans les sociétés archaïques, ce sont les vieillards qui sont les plus aptes à connaître l’immémorial ; dans les sociétés qui connaissent l’écrit, c’est par l’intermédiaire de prophètes que Dieu révèle la Vérité, par celle des philosophes qu’il est possible d’accéder à la sphère de la Raison, ou par celle des spécialistes des sciences sociales ou de l’histoire que l’image de l’Utopie est connue.

A partir des champs de valeur ainsi construits, chacun se fabrique une image de ce qu’il doit faire à la mesure de ses ambitions et de ses moyens. Les valeurs que défend la collectivité y ont une place, mais partagée avec la prise en compte des contraintes locales et l’expression de préférences personnelles.

2.6. Cultures et civilisations

Les cultures ne se présentent jamais comme des totalités statiques et parfaitement cohérentes. Elles n’évitent l’éclatement auquel devrait mener la diversité des trajectoires individuelles et des expériences personnelles que par la nécessité dans laquelle chacun se trouve d’être accepté par les autres.

Dans le cas le plus simple, la construction de l’identité est fondamentalement un processus social : l’adhésion aux normes n’est pas liée à une conviction intime, mais à l’impossibilité de vivre pour quiconque refuse les règles que propose la collectivité. C’est le cas bien connu des morales de l’honneur : leur prégnance vient de ce que l’affront commis par un membre du groupe met en cause l’image et le statut de tous, ce qui explique la vigueur des contrôles collectifs et les actions coercitives menées contre les contrevenants. Dans de tels systèmes, la cohérence de la culture est limitée : les codes, les savoir-faire, les connaissances constituent des ensembles semi-indépendants ; la morale reste formelle, à la fois contraignante et fragile, puisqu’en l’absence de surveillance collective, rien n’oblige à croire en ses commandements.

Un niveau supérieur existe : c’est celui où à la construction d’identités collectives s’ajoute l’édification de fortes identités personnelles. Cela s’observe dans les cultures dont les éléments normatifs ne sont plus imposés de l’extérieur, mais sont profondément intériorisés. De la poursuite des comportements qu’ils prescrivent – dans le domaine moral, religieux, esthétique, scientifique, sportif -, chacun peut tirer le sentiment d’accéder à un niveau supérieur de l’être. On est entré dans la sphère des civilisations – c’est-à-dire des cultures qui invitent les hommes à dépasser leurs limites, à se surpasser, et à devenir ainsi plus complèment eux-mêmes. Comme le souligne Shmuel Eisenstein c’est avec l’avènement des sociétés axiales (des sociétés où l’impératif moral devient central) que les civilisations apparaissent.

2.7. Ce qu’éclaire plus spécifiquement l’approche culturelle

Nous venons d’évoquer rapidement la démarche qu’il convient de suivre pour accéder à la compréhension des dimensions culturelles des faits de distribution et de l’expérience vécue des lieux et de l’espace. Que permet-elle d’éclairer ? Nous ne donnons ici que de brèves indications :

- la construction de cadres de repérage et d’orientation dans l’espace ;

- la création de systèmes qui structurent l’espace et permettent de formuler des discours à son sujet : baptême du terrain, délimitation d’ensembles territoriaux ;

- la création de découpages qui structurent le social et rendent possible la formulation de jugements à son égard : distinction du moi, du nous et des autres, découpage de la réalité sociale, exclusion ;

- la mise au point de techniques qui assurent la maîtrise de l’environnement, son exploitation et son aménagement : techniques de culture, techniques de construction, etc.

- la définition de régimes alimentaires, qui régulent les rapports biologiques des hommes et de l’environnement, en valorisent certains aspects et en dévalorisent d’autres, et donnent une dimension sociale au boire et au manger ;

- la mise au point de règles juridiques qui facilitent l’aménagement du territoire et des paysages et conduisent à l’imposition, à côté de l’ordre fonctionnel de la production ou de l’habitat, d’un ordre symbolique dans l’environnement créé par les hommes.

Conclusion

Le programme que vous m’avez proposé était colossal. J’ai essayé de le traiter en allant au fond des choses. Partir des conceptions que les géographes ont été amenés à se faire de la culture au cours des temps me paraît utile pour comprendre un domaine dont les limites n’ont cessé de fluctuer, que certains ont longtemps considéré comme secondaire, et qui est aujourd’hui devenu central pour la discipline.

C’est en faisant ce détour que l’on comprend l’enjeu réel du tournant culturel contemporain : le problème n’est pas d’ajouter à la discipline un nouveau chapitre, jusqu’ici négligé ou trop superficiellement traité. Il est de prendre conscience de la mutation qui affecte en profondeur les conceptions de la science et oblige à reconstruire les savoirs à partir de nouveaux axes et selon des patrons jusqu’ici ignorés. C’est cet exercice que nous avons esquissé dans la seconde partie de l’exposé – esquissé seulement, parce que le travail de reconstruction est loin d’être fini ; on n’est d’ailleurs pas sûr qu’il conduise à une conception stable et unifiée de la discipline et de ce qu’elle peut apporter à la compréhension du monde actuel.

Paul Claval,

Université de Paris-Sorbonne

6 février 2003.

Pour citer cet article :« Géographie culturelle, culture des géographes », d'après une conférence de Paul Claval à l'École Normale Supérieure de Lyon, Géoconfluences, février 2003, republiée en avril 2018. |

Pour citer cet article :

Paul Claval, « Archive. Paul Claval : Géographie culturelle, culture des géographes », Géoconfluences, février 2003.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/remue-meninges/paul-claval

Mode zen

Mode zen