Portrait d’une ville par ceux qui la veillent. Les citadinités des gardiens de sécurité dans la grande métropole africaine (Nairobi, Kenya)

Bibliographie | citer cet article

Le regard des enseignants

L’auteur nous propose une plongée au cœur de Nairobi, métropole kenyane dont la spectaculaire croissance urbaine (de 10 000 habitants en 1900 à plus de 3 millions aujourd’hui) s’explique en grande partie par l’exode rural. On découvre la ville à travers le regard des nouveaux venus, qui, bien que résidant souvent dans les quartiers spontanés (slums), sont parfois embauchés comme agents de sécurité dans les quartiers résidentiels fermés et font alors l’expérience quotidienne des fragmentations socio-spatiales de la ville.

L’article et ses documents peuvent fournir la base d’une étude de cas sur le thème Habiter les métropoles en 6°, en abordant tous les aspects de l’habiter : résider, se déplacer, travailler en ville…

J. D. / Atelier pédagogique de l’APHG de Lyon

Le film kenyan Nairobi Half Life, sorti en 2012 et nominé aux Oscars, retrace le parcours de Mwas, jeune vendeur de DVDs dans une petite ville de province, arrivant à Nairobi dans l’espoir d’y devenir comédien. Malgré les mises en garde de son père – « [là-bas], toute la société est aussi corrompue qu’à Babylone »((« the whole society is as rotten as Babylon », extrait du film Nairobi Half Life, 2012. Bande-annonce disponible en ligne.)) – Mwas saute dans un bus, et se confronte avec naïveté tant à ses espoirs déçus qu’aux mondes violents de la grande ville (gangs, police prédatrice, prostitution). Parfois accusé par la critique de véhiculer des clichés sociaux, Nairobi Half Life a néanmoins le mérite de présenter, à travers les pérégrinations urbaines de ce jeune provincial, un certain nombre de thématiques caractéristiques de cette grande métropole est-africaine : l’importance des migrations campagne-ville, un certain imaginaire de la modernité (Robinson, 2012) et de la vie meilleure, et l’expérience citadine d’une ville fragmentée.

Que deviennent ceux qui partent tenter leur chance à Nairobi ? Et quelle est leur expérience vécue de la grande ville est-africaine ? Cette contribution propose d’apporter des éléments de réponse à ces questions en s’intéressant aux trajectoires de vie d’une catégorie précise de travailleurs pauvres : les gardiens de sécurité (watchmen ou security guards en anglais ; les askaris en swahili). Très nombreux à Nairobi((Estimation comprise entre 175 000 et 240 000 à Nairobi. Source : Kenya Security Industry Association, 2016.)), ce sont en grande majorité des femmes et des hommes jeunes, primo-arrivants en ville, résidant dans les bidonvilles, et travaillant dans les quartiers fermés de classe moyenne et aisée. Parmi eux, aucun ou presque n’avait le projet d’exercer ce métier.

L’entrée conceptuelle est ici celle de la citadinité : le processus selon lequel un individu apprend, en fonction de ses représentations, à développer un sens pratique au sein d’une ville, à y tisser des sociabilités, à y développer un projet de vie, et en fin de compte, à s’identifier ou non à elle. Ce processus peut être défini comme une modalité particulière de l’habiter, qui serait ici spécifique à la découverte du monde urbain : il comprend une dimension sociale (s’insérer au sein d’un tissu de relations), et une dimension individuelle et spirituelle (trouver sa place, le sens de sa présence en ville) (Gervais-Lambony, 2003). La citadinité particulière des gardiens de sécurité – s’installer en ville, résider et travailler dans des quartiers socialement inégaux, nouer des contacts, se projeter – permet d’approcher, au prisme d’expériences concrètes et quotidiennes, les défis d’une grande métropole est-africaine: une croissance urbaine rapide liée en partie aux dynamiques migratoires, de fortes inégalités socio-spatiales, un enchevêtrement des sphères du formel et de l’informel, et enfin, un contexte de fragmentation urbaine, matérialisé par l’éclatement et le cloisonnement des espaces.

Ces expériences citadines, bien que seulement représentatives d’une catégorie particulière de la population, permettent néanmoins d’esquisser le quotidien vécu d’une certaine Nairobi. Elles peuvent s’articuler chronologiquement selon trois moments-types : l’arrivée en ville, le travail et la vie quotidienne, enfin, les projets d’avenir.

1. Tenter sa chance dans une métropole fragmentée

1.1. Nairobi, capitale de l’espoir

Pour celui qui arrive, l’imaginaire stéréotypé associé à Nairobi est généralement ambivalent. D’une part, Nairobi est « Nairobbery »((Jeu de mots associant « Nairobi » et « robbery » , le « vol », en anglais.)), telle qu’elle a été surnommée dans les années 1990 : une « self-help city »((Une ville, certes planifiée à l’origine, mais qui s’est ensuite développée spontanément, de façon anarchique, en fonction des initiatives individuelles. Par extension, chez Hake, « la self-help city » désigne la ville où il faut se débrouiller seul.)) (Hake, 1977) où le nouveau-venu se confronte à une vie brutale, rapide et individualiste, souvent associée aux mondes de l’illégalité et de la violence urbaine. D’autre part, – et c’est sans doute l’image qui prévaut aujourd’hui – Nairobi est perçue comme une ville résolument moderne((Pour aller plus loin sur la construction d’un imaginaire de la modernité standardisé et globalisé, voir le livre de Jennifer Robinson, Ordinary Cities. Between Modernity and Development, 2006.)), permettant de nourrir l’espoir d’un mode de vie libéré. Le CBD (Central Business District), haut lieu de la ville, constitue le paysage de cette modernité. Il se compose de gratte-ciels, de vitrines de mode, de banques, de magasins high-tech et de cafés à la mode. Dans les rues, les employés en costume, souvent pressés, côtoient les vendeurs à la sauvette.

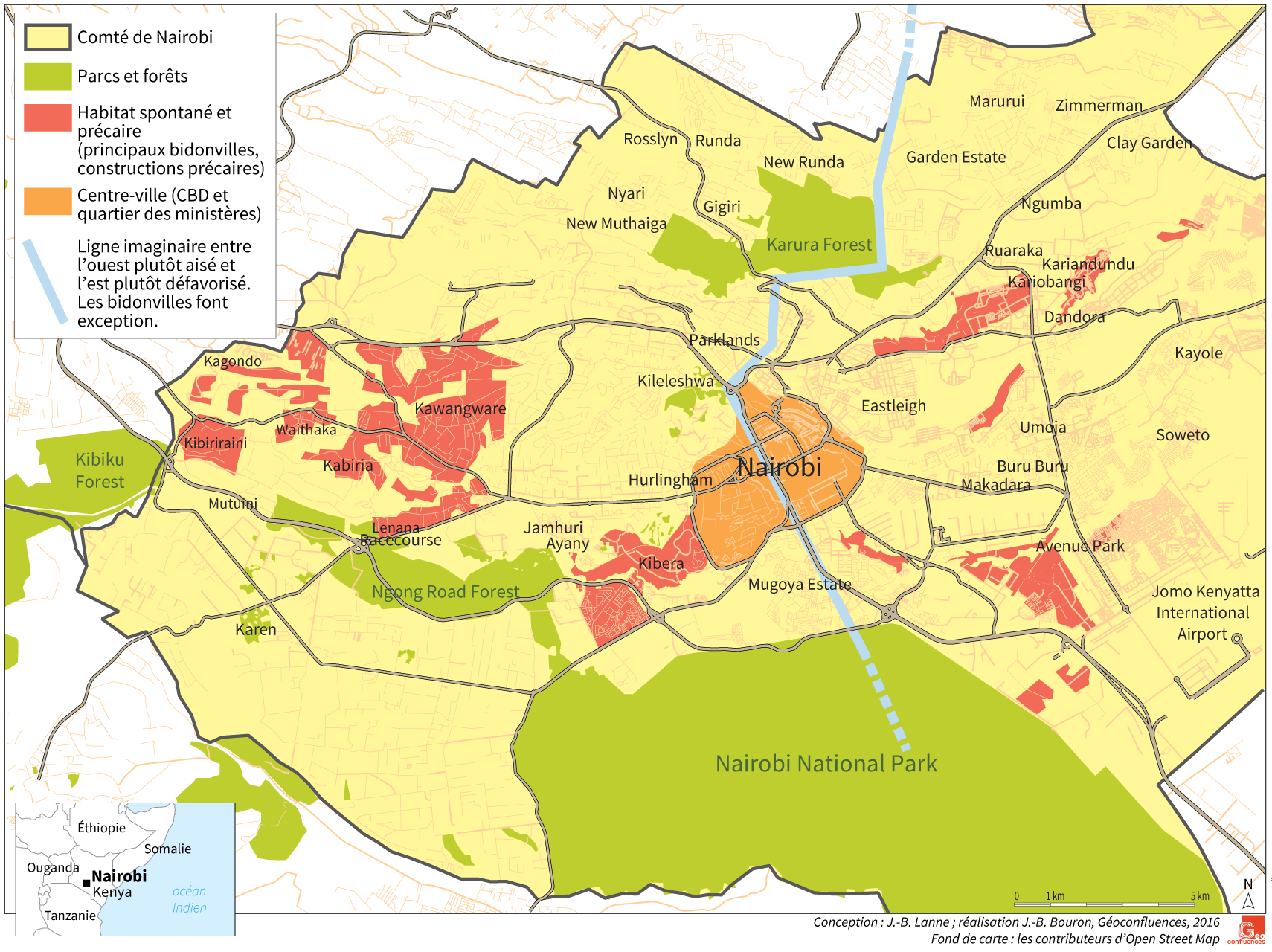

Géographie de Nairobi : bidonvilles, CBD et inégalités de richesses

|

voir aussi : une autre carte de Nairobi |

Cliché : J.-B. Lanne, 2010 |

Parmi les gardiens de sécurité, beaucoup relatent leur arrivée à Nairobi en se remémorant leurs imaginaires de départ : une ville où tout est grand, où les immeubles sont hauts, tous « construits en dur » (permanent buildings). Ils parlent des magasins de smartphones, des vêtements à la mode, de la musique. L’accès à la société de consommation et de loisirs est un élément très présent dans leurs discours. Cependant, l’arrivée a aussi un sens dans la construction réfléchie d’un projet de vie, à travers l’espoir de faire des études, de trouver un travail, d’être mieux payé, et de nouer des contacts. Enfin, beaucoup évoquent la liberté identitaire que semble offrir la grande ville, notamment dans le contexte kenyan, où l’identité ethnique est très marquée (voir document 3 ci-dessous).

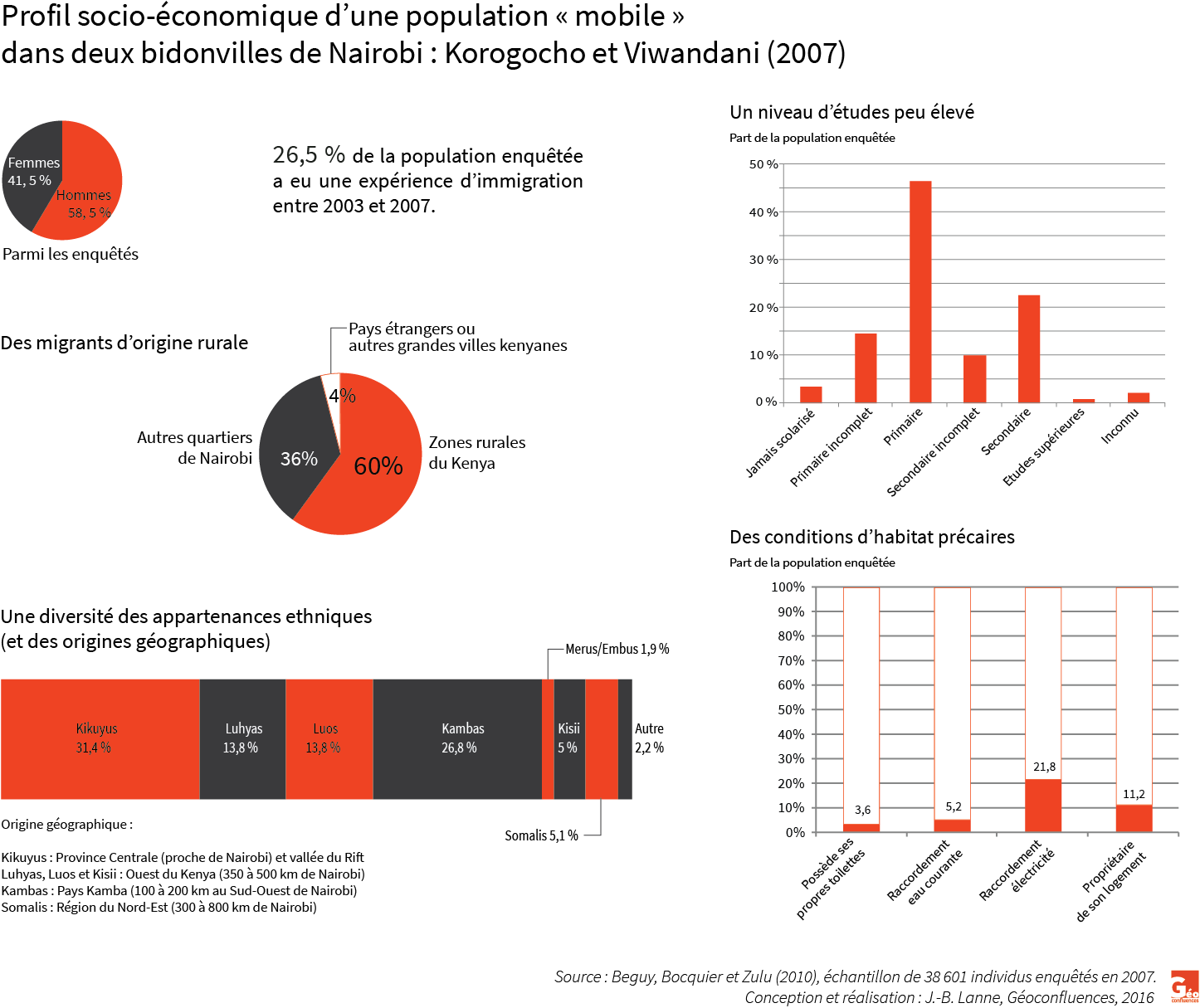

De fait, Nairobi est un important réceptacle des dynamiques migratoires, tant à l’échelle nationale, que régionale. Souvent présentée comme la locomotive économique d’Afrique de l’Est, sa croissance démographique est estimée à 4,8 % par an((Source : Mairura Omwenga, 2011, Isocarp Congress, d’après les données du Kenya National Bureau of Statistics/UNHabitat, 2009. Il n’existe pas de données officielles plus récentes à ce jour.)), un rythme très soutenu si on le compare à la moyenne de 3,4 % pour les villes des pays en voie de développement, et au 1,8 % de croissance urbaine moyenne à l’échelle mondiale. Outre le solde naturel positif, les migrations jouent un rôle important dans ce phénomène de croissance. L’exode rural, en provenance de toutes les régions du Kenya (plateaux centraux, ouest du Kenya, territoires agro-pastoraux du Nord, pays Maasaï et Kamba au sud et au sud-ouest du pays) explique l’extension et la densification rapides des bidonvilles de la capitale (voir le document ci-dessous). À l’échelle régionale, les migrations de travail provenant des pays voisins (principalement d’Ouganda, de Tanzanie, et du Sud-Soudan) sont également significatives, bien que moins importantes en proportion. Ces dernières sont notamment facilitées par la libre circulation des travailleurs dans l’espace de la Communauté Est-Africaine (protocole signé en 2009)((Le 20 novembre 2009, la Communauté d’Afrique de l’Est (East African Community), composé alors de cinq pays (Burundi, Kenya, Rwanda, Ouganda, Tanzanie) signe le Protocole portant établissement du Marché Commun, pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2010. En 2016, le Soudan du Sud est devenu membre. Ce marché commun prévoit la libre circulation des biens et des capitaux au sein d’un bloc régional comptant environ 130 millions d’habitants. Une annexe de ce Protocole prévoit également la libre circulation des travailleurs, au sein des pays membres.)).

Profil socio-économique d’une population « mobile »

|

1.2. Une ville, plusieurs mondes

Lorsqu’ils s’installent à Nairobi, une partie des jeunes migrants trouvent du travail dans le secteur des services domestiques au sein des quartiers de classe moyenne et supérieure. Ils sont généralement employés, moyennant un très bas revenu, en tant que jardiniers, peintres, concierges (caretakers), hommes ou femmes de ménages, ou, pour nombre d’entre eux, gardiens de sécurité. Leurs expériences citadines se confrontent alors, de façon très immédiate, au phénomène de fragmentation urb aine.

|

Capitale coloniale créée ex nihilo au début du XXe siècle, Nairobi a été planifiée selon des principes hygiénistes et rationalistes privilégiant une séparation raciste de l’espace (Massiah et Tribillon, 1987) : les quartiers blancs, aérés, se situaient à l’ouest du centre-ville (aujourd’hui, le CBD), tandis que les quartiers de coolies indiens, rejoints plus tard par les travailleurs noirs, s’étendaient à l’est (Lonsdale, 2012). Aujourd’hui, cette planification raciste a laissé place à une fragmentation socio-spatiale plus subtile (Charton-Bigot et Rodriguez-Torres, 2012). Les quartiers résidentiels de classes moyennes et aisées, comme les quartiers de bidonvilles installés dans les interstices urbains, ont de plus en plus tendance à fonctionner sur le mode du repli, dans un contexte où les espaces publics sont menacés par différentes logiques de contrôle (privatisation, spécialisation, surveillance policière, arrêtés anti-vagabondages).

La citadinité des jeunes gardiens de sécurité est intéressante dans la mesure où elle montre qu’en dépit de la fragmentation urbaine, les différents ensembles socio-spatiaux entretiennent des relations fortes. Au quotidien, et au même titre que d’autres travailleurs domestiques, les gardes de sécurité franchissent à plusieurs reprises une frontière symbolique entre des espaces urbains éclatés, aux formes, aux codes, et aux représentations hétérogènes. L’hétérogénéité de ces fragments de ville peut s’approcher au prisme de deux espaces-types, correspondant aux lieux quotidiens de travail et de résidence des gardiens.

1.3. Le compound et le slum : deux espaces-types de l’expérience citadine des gardiens

Le compound, forme résidentielle héritée de la circulation internationale des modèles urbains sécuritaires (Bénit-Gbaffou et al., 2006) est un espace résidentiel collectif, généralement à caractère familial, et identifiable par sa fermeture. C’est l’une des formes urbaines typiques des quartiers de classes moyennes et supérieures dans les grandes villes des Suds. Sur le plan du compound reproduit ci-dessous, situé à Kilimani, un quartier aisé de Nairobi-Ouest, on peut distinguer un certain nombre d’éléments-clés de ce type d’urbanisme : l’enceinte (mur et clôture barbelée/électrifiée) qui sécurise l’habitat, l’accès unique et contrôlé, la disposition des immeubles autour d’une cour intérieure où l’on trouve généralement un parking, ainsi que divers équipements de loisirs selon le standing (piscine, jeux pour enfants, jardinets). Dans cet espace, les gardiens de sécurité sont perçus avec ambivalence. D’une part, ils sont considérés comme des travailleurs assurant la sécurité du lieu, partiellement intégrés à la sphère domestique (jeux avec les enfants, conversations quotidiennes, petits dons de nourriture contre services rendus). D’autre part, ils suscitent la méfiance, compte-tenu de l’imaginaire qu’ils incarnent : le monde de la pauvreté, des bidonvilles, des activités illégales et criminelles. À ce titre, ils sont surveillés par les résidents, et limités dans leurs déplacements à certains lieux précis : généralement, la porte d’entrée du compound, la loge, et la cour commune.

Organisation spatiale du Viraj Villa, un compound aisé à Nairobi-Ouest

|

Un compound à Nairobi

|

Un gardien de sécurité en uniforme, posant devant sa guérite, à l’entrée d’un compound

Cliché : J.-B. Lanne, 2016 |

La majorité des gardiens résident dans les quartiers de bidonvilles (slum). Lors de la dernière étude d’UN-Habitat (2006), environ 50 % de la population de Nairobi vivait dans des quartiers d’habitat spontané((La fiabilité de ces données est très relative, notamment en ce qui concerne l’habitat spontané. La méthode généralement utilisée est le comptage d’habitations par télédétection pour un quartier jugé représentatif d’un ensemble plus vaste. On obtient ensuite une estimation par extrapolation. Ces proportions sont donc à manier avec prudence.)). Ceux-ci couvraient environ 5 % de l’aire métropolitaine. Kibera, situé à Nairobi-Ouest, est le plus grand d’entre eux en termes de population, et accueille un grand nombre de travailleurs domestiques travaillant dans les quartiers Ouest.

Pour les gardiens, s’installer durablement à Kibera en travaillant 12 heures par jour dans les quartiers ouest est une situation particulièrement difficile. Le contexte est celui d’un bidonville où les négociations quotidiennes entre les individus se nouent et se dénouent sur un mode majoritairement informel. Louer un logement, négocier un crédit auprès d’un commerçant, faire surveiller ses affaires, se sécuriser soi-même, se faire « brancher » au réseau électrique : autant d’actions qui requièrent des relations quotidiennes, soigneusement entretenues, auprès de personnes-clés du voisinage. Deyssi Rodriguez-Torres (2014) le montre très minutieusement dans son étude de Mathare Valley, un autre grand bidonville de Nairobi : le code est celui de la parole donnée, de l’honneur et de la réciprocité, de l’arrangement tacite. Une somme de petites actions quotidiennes – saluer l’autre, se rendre visible, offrir des cigarettes, échanger des informations et des services, demander des nouvelles –, répétées sur le long terme, permet de sécuriser la vie sociale, et les ressources matérielles qui lui sont liées. Face à ce mode de fonctionnement, certains gardes de sécurité, de même que d’autres travailleurs domestiques (femmes de ménage, concierges), évoquent leurs difficultés à trouver leurs places au sein d’une communauté d’entraide. Ils soulignent notamment le handicap que représente leur absence pendant la journée (ou pendant la nuit). Moins visibles, moins présents lors des interactions quotidiennes au sein de leurs quartiers, ils peinent à couvrir leurs intérêts. De fait, ils sont souvent vulnérables face à un certain nombre de risques : cambriolages, vols de vêtements sur les fils à linge, départs de feu ou inondations, mais aussi expulsion lorsque d’autres locataires, mieux insérés socialement, convoitent leurs logements.

Vue d'une rue de Kibera

Kibera est le plus peuplé des bidonvilles de Nairobi. |

2. Vivre et travailler à Nairobi

Pour les gardiens de sécurité, la vie à Nairobi est principalement soumise à deux contraintes : un temps de travail important, notamment si on y ajoute les temps de transports, et un contrôle strict des dépenses, exigé par les faibles revenus conjugués aux nécessaires dépenses familiales. Entre ces deux pôles – grossièrement : le temps, et l’argent – il est possible de « ruser », c’est-à-dire de privilégier l’un des deux au détriment de l’autre (par exemple, choisir la marche à pied, plus lente, pour économiser sur les transports), ou de les détourner (exercer une activité complémentaire sur ses heures de travail), afin de parvenir à ses fins.

2.1. Vivre ici, s’occuper des siens ailleurs

Nombre de gardiens, venus seuls à Nairobi, ont laissé derrière eux une partie de leur famille, restée au village (un conjoint, des parents, des enfants). Une fois installés à Nairobi, ils envoient une grande part de leur salaire à leurs proches, afin de subvenir à leurs besoins (frais de scolarité, dépenses de la vie quotidienne, soins). Depuis une dizaine d’années, ces transferts d’argent s’opèrent via M-Pesa, un système de téléphonie mobile très populaire au Kenya, et dont les opérateurs sont omniprésents sur le territoire.

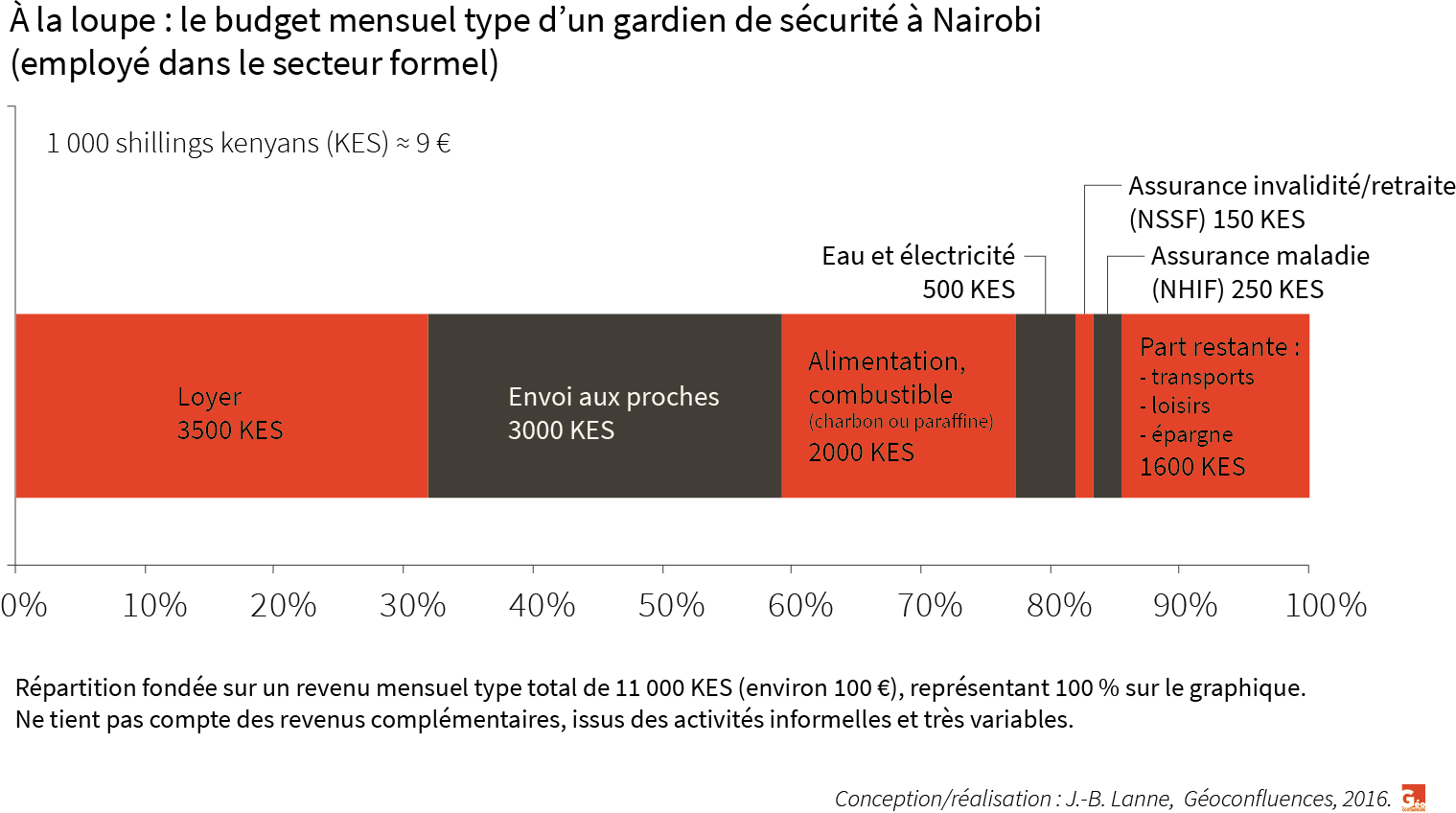

Budget-type d'un gardien du secteur informel

|

Ce tableau représente le budget-type mensuel d’un garde de sécurité à Nairobi((Ce sont des ordres de grandeur construits à partir d’une cinquantaine de budgets individuels réalisés lors d’entretiens.)). Sur les 11 000 shillings kenyans (KES) de salaire perçu (environ 100 euros), on peut estimer à 3 000 KES (27 euros) le montant transféré aux proches, soit environ 27 % des revenus mensuels. Cette part est évidemment variable selon les individus, et selon les mois. Si l’on ajoute les dépenses de vie peu variables (cotisations salariales, loyer, eau, électricité, nourriture), évaluées à 6 400 KES (environ 58 euros), on obtient un montant représentant 85% des dépenses. Il reste environ 1 600 KES (l’équivalent de 14,5 euros), desquels il faut éventuellement déduire les frais de transport domicile-travail. Ce tableau, bien qu’approximatif, montre néanmoins une chose : pour un gardien de sécurité, il est très difficile d’épargner, ou de se constituer un petit capital matériel (meubles, radio, télévision, véhicule...).

2.2. Le travail informel, handicap ou ressource pour les gardiens ?

À Nairobi, comme dans d’autre métropoles des Suds, les activités informelles constituent un secteur économique dominant, appelé localement jua kali (« soleil chaud » en swahili, en référence aux métiers manuels de rue : mécaniciens, soudeurs…). Il demeure très difficile, voire risqué, de tenter de définir l’informalité. Plusieurs auteurs (Azaïs et Steck, 2010 ; Bennafla, 2015) ont notamment rappelé qu’il n’existe pas de partition exclusive entre les sphères du formel et de l’informel, mais que la relation entre ces deux ordres de fonctionnement se formule davantage en termes d’hybridations, d’imbrications, ou d’enchevêtrements ; cela en dépit d’une dissociation sémantique qui ne cesse d’être entretenue idéologiquement (Monnet, 2010). Dans le contexte très spécifique de la vie professionnelle des gardiens, l’informalité peut s’apparenter à la transgression, le détournement, voire le remplacement des règles fixées par les entreprises de sécurité.

Le quotidien des gardiens illustre particulièrement cette fluidité entre le formel et l’informel, qui peut se révéler, selon les situations, une ressource ou un handicap pour le travailleur. À Nairobi, les métiers de gardiennage s’ancrent a priori au sein d’un corps professionnel de l’ordre du formel. De nombreux indices tendent à le confirmer : l’affiliation à une entreprise enregistrée, une hiérarchie définie, un salaire fixe, le port de l’uniforme, un cahier des charges définissant les attendus des différents postes. Cependant, il n’est pas rare, au cours de leur journée de travail, que les gardiens ajoutent à leur activité principale formelle des activités complémentaires informelles leur permettant de dégager des revenus supplémentaires. Au sein des compounds, ils proposent par exemple aux résidents de laver leurs voitures (ci-dessous), ou de réparer leurs chaussures. Le matin, ils vendent des journaux ou des fruits frais. Ils usent généralement de tactiques diverses (jeu avec les horaires, dissimulation de la marchandise, non-port de l’uniforme) pour échapper aux contrôles de leurs supérieurs hiérarchiques, qui circulent à moto de compounds en compounds.

Un complément d’activité dans le secteur informel : un gardien de sécurité lavant la voiture d’un résident

Cliché : J.-B. Lanne, 2016 |

Vivre sur son lieu de travail : une gardienne étendant son linge, à l’abri du regard de ses employeurs

Cliché : J.-B. Lanne, 2015 |

Les gardiens peuvent être également victimes de pratiques informelles au sein de leur profession. Certaines entreprises de sécurité, bien qu’en apparence instituées au sein d’une économie contractuelle, licencient de façon arbitraire et par seul avertissement oral, procèdent à des retards de paiement (ou ne paient pas du tout), exigent des gardes des services complémentaires non stipulés par écrit. Face à ces situations, les gardiens ont souvent peu de moyens de recours, n’ayant ni les connaissances juridiques, ni les contacts nécessaires pour faire valoir leurs droits. À Nairobi comme dans d’autres grandes métropoles des Suds, les pratiques informelles ne sont pas l’apanage exclusif des laissés-pour-compte, des individus et des milieux en situation de domination. L’informel n’est pas un « art de la débrouille » face à des réseaux formels et légaux, auxquels une grande partie de la population n’a pas accès. Bien au contraire, il existe aussi des pratiques informelles au sein de structures instituées et puissantes, qui peuvent, dans certains cas, porter préjudice à des individus socialement vulnérables.

2.3. Économiser sur les transports ?

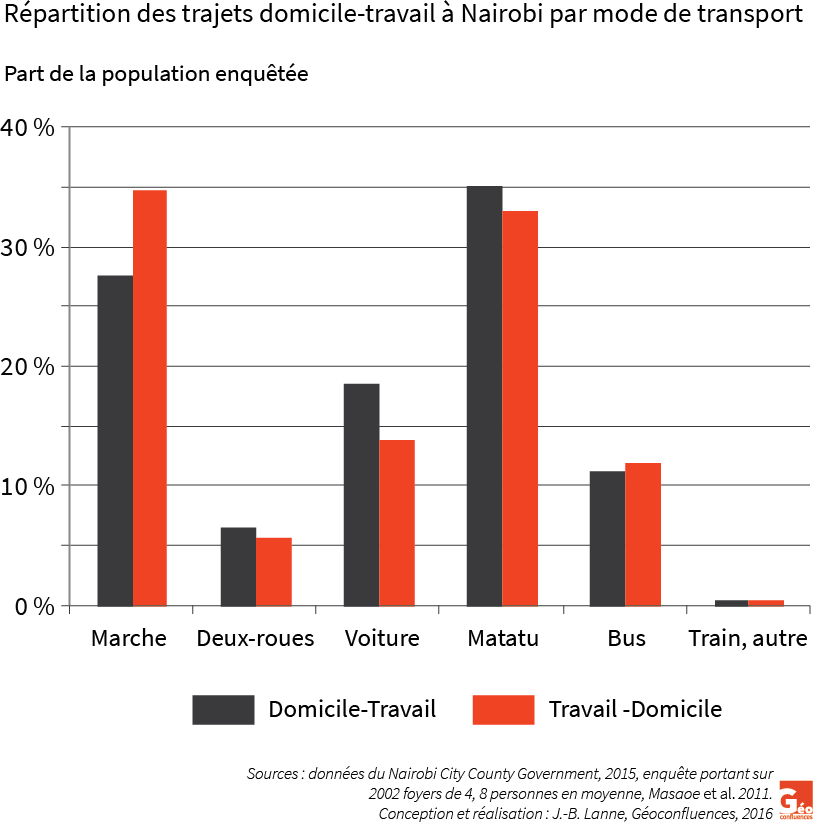

Outre les activités informelles complémentaires, l’un des moyens de tenir un budget consiste à effectuer les trajets domicile-travail à pied. À Nairobi, pour l’ensemble de la population, la marche à pied et le matatu (minibus collectif, opérés par des acteurs privés) restent les modes majoritaires de transport.

Répartition des modes de transports

|

|

Pour les travailleurs les plus modestes, le matatu (minibus collectif) ou le bus restent chers au quotidien (environ 100 KES par jour, soit 0,9 euros). Surtout, c’est une dépense qu’il est possible d’éviter. Lorsqu’ils peuvent choisir, les gardiens privilégient généralement la marche à pied sur le trajet retour (travail-domicile), le trajet aller étant généralement soumis à une contrainte de ponctualité. L'avancée dans le mois (pour des raisons d'argent), l’heure de la journée, (afin d’éviter le trafic), ou les conditions météorologiques influent également sur le choix de prendre ou ne pas prendre les transports collectifs. Ces mobilités quotidiennes sont longues et fatigantes (certains évoquent plus de 3 heures de marche par jour), notamment en raison de l’éclatement urbain, qui laisse à bonne distance les espaces pauvres (lieux de résidence pour les gardes) des espaces riches (lieux de travail). Tôt le matin, ou en fin de journée, ce sont de longues files impressionnantes de travailleurs qui marchent sur les bas-côtés des axes routiers. Malgré leur pénibilité, les mobilités journalières sont aussi un moment de convivialité au cours de la journée où il est possible d’échanger, de nouer des sociabilités, de s’échanger des informations, ou de flâner auprès des étals des vendeurs de rue. |

Un minibus collectif privé (matatu)

Un matatu sur la route de Mombasa à Nairobi. |

3. Partir ou rester ?

Cette dernière partie interroge les dénouements possibles des différentes trajectoires de citadinité des gardiens. Selon les situations individuelles, certains tentent de s’établir définitivement à Nairobi, d’autres se servent d’un capital social et culturel acquis en ville pour continuer leurs parcours de migration, d’autres enfin, choisissent de rentrer au pays.

3.1. Devenir son propre patron : un symbole de la réussite en ville ?

La plupart des gardiens n’ont pas choisi leur métier, et l’envisagent comme une étape vers un projet de long terme. Lorsqu’ils évoquent leur avenir, nombre d’entre eux mentionnent leur désir de devenir leur propre patron (« self-employed »), et notamment d’ouvrir un petit commerce. À Nairobi, ces petits commerces « avec pignon sur rue », bâtis en torchis ou en tôle, sont nombreux. Ils sont notamment présents dans les bidonvilles, mais aussi dans les interstices urbains, aux coins des rues, aux principaux arrêts de bus, en centre-ville. Ils proposent des fruits et des légumes, des produits vendus au détail (thé, café, cigarettes, crédit téléphonique), adaptés aux habitudes de consommation d’une population qui se fournit au jour le jour. Certains commerces sont plus spécialisés et proposent des chaussures, des vêtements, des ustensiles de cuisine, du charbon. À condition de disposer d’un petit capital, ces entreprises sont relativement faciles à fonder. L’inscription au registre du commerce, lorsqu’elle est effectuée, est légère. Surtout, ces commerces s’approvisionnent aux grands marchés centraux (Gikomba, Machakos), où arrivent notamment les produits manufacturés en provenance de Chine, via Mombasa, le grand port de la côte kenyane (Racaud, à paraître). L’inscription de Nairobi au sein des grands circuits commerciaux mondialisés profite aussi, à une échelle locale, à des entrepreneurs modestes.

Pour les gardiens, ce désir d’entreprenariat répond à plusieurs attentes : ne plus subir le poids d’une hiérarchie, être libre de son temps de travail, faire fructifier un capital, acquérir un endroit à soi, construire une vie de quartier. Dans leurs discours, on retrouve également un imaginaire du succès individuel associé à la grande ville, l’espérance d’une success story fondée sur le principe « start small and grow big » (Commence avec peu et agrandis-toi). La formulation de tels projets montre que les travailleurs les plus modestes n’ont pas une représentation exclusivement survivaliste d’eux-mêmes dans la grande ville, se cantonnant mentalement à une « vie de débrouille », souterraine, interstitielle, voire illégale (Roy, 2011). Au contraire, ils aspirent, du moins dans leurs représentations, à incarner les imaginaires stéréotypés et globalisés du succès libéral (Rigg, 2007).

|

3.2. Aller travailler à l’étranger

Pour ceux qui n’ont pas réussi à épargner le capital nécessaire pour ouvrir une petite entreprise (voir plus haut), l’une des alternatives consiste à aller tenter sa chance à l’étranger. Nairobi n’est pas seulement un point d’arrivée, c’est aussi une porte d’entrée vers les grands circuits migratoires internationaux. Certains gardiens de sécurité, déçus des bas salaires et de l’immobilité de leur situation, font le choix de s’engager pour une période déterminée (2 ans, 4 ans) en tant que travailleur migrant, notamment dans les grandes villes d’Afrique du Sud ou dans les pays du Golfe((voir Venier, 2015, sur un phénomène similaire : l’émigration indienne vers le golfe Persique)). Ils sont alors embauchés en tant qu’ouvriers ou travailleurs domestiques.

Les migrations de travail depuis Nairobi vers les Émirats arabes unis, par exemple, s’inscrivent au sein d’un système particulièrement efficace (source : Migration Policy Institute, 2016). Les Émirats arabes unis sont notamment investis dans le domaine humanitaire au sein des bidonvilles de Nairobi, ce qui leur permet d’établir un contact de proximité avec les foyers de travailleurs migrants potentiels. Des agences, situées en centre-ville, font appel à des individus-référents (des mamas((Dans les bidonvilles de Nairobi, le mot mama, « maman » en swahili, peut désigner une femme d’âge mûr, jouissant d’une certaine assise social. Dans ce contexte particulier, il s’agit d’une femme entretenant des relations avec les agences de recrutement.)), des anciens travailleurs...) pour diffuser des informations et rediriger les personnes intéressées vers les agences. Le cas échéant, l’agence prend en charge les formalités administratives (visas, permis de travail), et les billets d’avion.

Face à ces migrations, l’État kenyan conserve une position ambiguë. D’une part, il a signé en 2015 un accord bilatéral avec les Émirats, visant à faciliter l’embauche de 100 000 travailleurs kenyans dans les années à venir, contre 40 000 actuellement. L’enjeu est important : en 2015, les transferts financiers provenant des travailleurs à l’étranger étaient équivalents à 3 % du Produit National Brut. D’autre part, les autorités s’inquiètent d’un manque de garanties, de la part des Émirats, quant au respect des conditions de vie et de travail des travailleurs (faux contrats, confiscation des passeports, pressions psychologiques, maltraitance). Cependant, en l’absence d’un bureau du travail kenyan dans le pays hôte, ces inquiétudes ne sont pas envore suivies de mesures concrètes.

3.3. Ou revenir au pays

Pour les gardiens, le retour au pays, c'est-à-dire leurs zones rurales d’origine, est une autre trajectoire possible. Philippe Gervais-Lambony (2003) parle d’une « citadinité réversible », en fonction des aléas de la vie, pour souligner le caractère éventuellement temporaire de l’installation en ville. Pour les gardiens de sécurité, ce retour au pays peut revêtir des significations différentes. Dans certains cas, il est vécu sur le mode de l’échec : les conditions de vie difficiles, les salaires trop maigres, et l’impossibilité d’épargner poussent à renoncer, du moins pour un temps, à la vie en ville. Dans d’autres, le retour au pays peut être l’aboutissement d’un projet de vie. Pour la grande majorité des Kenyans, l’acquisition d’un terrain (le shamba) demeure culturellement très importante. L’accès à la terre, à la propriété foncière, est étroitement associé à la construction de la masculinité. On y bâtit sa maison, celle de ses fils, on y cultive ses légumes, on y fait paître son bétail. Surtout, c’est là qu’on choisit d’être enterré, assurant ainsi une continuité entre ses ancêtres et sa descendance. Ce projet, cependant, est très menacé par la possibilité d’épargne limitée de nombre de travailleurs partis en ville. Certains gardiens qui y sont parvenus, ou sur le point d’y parvenir, évoquent également l’appréhension du retour, et la réintégration délicate au sein du tissu social local. En effet, dans les imaginaires, celui qui revient de Nairobi est généralement associé à une certaine richesse du monde urbain, et peut être rapidement considéré par ses proches comme une personne-ressource. Ce statut n’est pas toujours facile à assumer, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs modestes ne disposant pas du capital qu’on leur suppose.

Conclusion

Au terme de ce portrait, il faut reconnaître un certain mérite au film Nairobi Half Life : sa capacité à filmer l’expérience de la ville comme un art de la navigation, du passage, entre plusieurs mondes. Nairobi, comme d’autres métropoles fragmentées, produit des coupures symboliques et matérielles. Celles entre les espaces d’abord, observables par la maîtrise des distances dans le tissu urbain. Celles, sans doute moins tangibles, entre les sphères du formel et de l’informel, du légal et de l’illégal, du public et du privé. Celles, enfin, des imaginaires construits, et des assignations identitaires qui en résultent (on peut être désigné comme « pauvre » venant de la campagne… ou « riche » revenant de la ville !).

L’étude des citadinités des gardiens permet cependant d’affiner ce constat. Elle souligne notamment qu’il n’existe pas de coupure absolue entre les différentes parties de la ville. Les gardiens circulent entre le bidonville et la résidence fermée; ils habitent, au sens géographique du terme, ces deux mondes à la fois. Plus encore, il n’existe pas, en dépit de réelles inégalités, une catégorisation exclusive qui pourrait se formuler en ces termes : une ville riche, planifiée, formelle, légale, intégrée aux grands circuits commerciaux, et une ville des laissés-pour-compte, informelle, illégale voire criminelle, mise à l’écart de la mondialisation et du développement. Les expériences citadines des gardiens le montrent : les pratiques informelles ont lieu au sein des entreprises instituées ; les petits commerces de rue s’approvisionnent aux circuits commerciaux mondialisés ; les travailleurs modestes partagent aussi un imaginaire globalisé de la réussite libérale. En d’autres termes, les citadinités particulières des gardiens, si elles invitent à ne pas nier les catégorisations, plaident néanmoins pour une lecture moins rigide, et sans doute moins dualiste de la grande métropole africaine.

Bibliographie

Bibliographie de référence

- Azaïs C. et Steck J.-F., 2010. Éditorial. « Les Territoires de l’informel ». Espaces et sociétés, n° 143, p. 7-12.

- Beguy D., Bocquier P. et Zulu E. M, 2010. "Circular migration patterns and determinants in Nairobi slum settlements", Demographic Research, 23, 20, p. 549-586.

- Bénit-Gbaffou C., Didier S. et Peyroux E., 2012. Circulation of Security Models in Southern African Cities: between neoliberal encroachment and local power dynamics. International Journal of Urban and Regional Research, 36, 5, p. 877-889.

- Bennafla K, 2015. Notion à la une : Informalité. Géoconfluences. Mis en ligne le 16/04/2015.

- Charton-Bigot H. et Rodriguez-Torres D., 2012. Nairobi contemporain. Les paradoxes d’une ville fragmentée. Paris/Nairobi, Ifra-Karthala, 527 p.

- Gervais-Lambony, P., 2001. « La ségrégation dans la grande ville, un essai de définition », in Gervais-Lambony, M.-A. (éd.), Les très grandes villes dans le monde, Paris, Atlande, p. 33-38.

- Gervais-Lambony, P., 2003. Territoires citadins : quatre villes africaines. Paris, Belin, 272 p.

- Hake, A., 1977. African Metropolis: Nairobi’s self-help city, Londres, Sussex University Press, 284 p.

- Houssay-Holzschuch M. et Dupont V., 2003. « Fragmentation et accès à la ville : une étude comparative entre Le Cap et Delhi », in Gervais-Lambony P., Landy F. et Olfield S. (éd.), Espaces arc-en-ciel : identités et territoires en Afrique du Sud et en Inde. Paris, Karthala.

- Massiah G. et Tribillon J.-F., 1987. Villes en développement, Paris, La Découverte, 320 p.

- Monnet J., 2010. « Dissociation et imbrication du formel et de l’informel : une matrice coloniale américaine ». Espaces et sociétés, n° 143, p. 13-29.

- Navez-Bouchanine F., 2001. « Des villes entre fragmentation spatiale et fragmentation sociale : une approche critique de la notion de fragmentation », in Dorier-Apprill E.(éd.), Vocabulaire de la ville, Paris, Editions du Temps, p. 109-118.

- Racaud S. (à paraître) « Commerce bon marché de la ville à la campagne au Kenya ». Document de travail.

- Rigg J. 2007. An Everyday Geography of the Global South. Oxon, Routledge, 231 p.

- Robinson J., 2006. Ordinary Cities: between modernity and development. Londres, Routledge, 204 p.

- Rodriguez-Torres D., 2014. Au cœur du bidonville de Mathare Valley : la politique du ventre vide à Nairobi, Kenya. Paris/Nairobi, Ifra-Karthala, 431 p.

- Roy A., 2011. "Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism". International Journal of Urban and Regional Research, 35, 2, p. 223-238.

- UN-Habitat, 2006. Nairobi Urban Sector Profile. UN-Habitat Press.

- Venier P., 2015. « L’émigration indienne vers le golfe Persique ». Géoconfluences. Mise en ligne le 18/09/2015.

Sitographie

- Kenya National Bureau of Statistics

- Migration Policy Institute

- International Society of City and Regional Planners – ISOCARP (donnéescroissanceurbaine)

Jean-Baptiste LANNE

doctorant à l'Université Bordeaux Montaigne, UMR 5115 LAM.

mise en web : Jean-Benoît Bouron

Pour citer cet article :Jean-Baptiste Lanne, « Portrait d’une ville par ceux qui la veillent. Les citadinités des gardiens de sécurité dans la grande métropole africaine (Nairobi, Kenya) », Géoconfluences, janvier 2017.URL : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/nairobi-gardiens-securite |

Pour citer cet article :

Jean-Baptiste Lanne, « Portrait d’une ville par ceux qui la veillent. Les citadinités des gardiens de sécurité dans la grande métropole africaine (Nairobi, Kenya) », Géoconfluences, janvier 2017.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/nairobi-gardiens-securite

Mode zen

Mode zen