Archive. Les camps de réfugiés du Kenya : des territoires sous contrôle

NB. Le contenu de cet article donne des informations disponibles au moment de sa publication en 2006.

Dans les pays du Sud, la très grande majorité des réfugiés assistés par le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR [1]) sont accueillis et pris en charge dans des camps. Nous nous proposons ici de rendre compte de cette forme d'accueil, de sa raison d'être, mais aussi de ses limites en termes d'assistance. De fait, cette option, qui conduit à la concentration de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de réfugiés dans des espaces confinés et dépendant de l'assistance humanitaire, fait de ces structures des lieux traversés par des enjeux et des tensions souvent contradictoires. Pour illustrer ce propos nous prendrons pour exemple le Kenya qui, depuis une quinzaine d'années maintenant, abrite quatre grands camps de réfugiés rassemblant plus de 200 000 réfugiés. Après avoir rapidement décrit ces camps et leur vie quotidienne, nous nous attacherons à en tirer des enseignements plus larges en matière de géopolitique des populations réfugiées.

Le Kenya, quinze années avec des camps de réfugiés

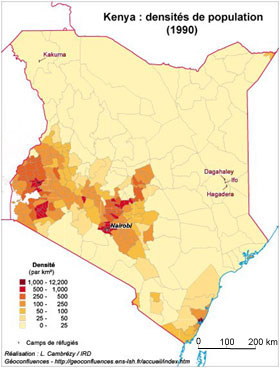

En 1991, par effet "collatéral" de l'effondrement du bloc soviétique, les régimes de l'Éthiopie et de la Somalie – deux pays voisins du Kenya – se sont effondrés dans le chaos de deux guerres civiles particulièrement dramatiques pour les populations. Parallèlement, combats et exactions de toutes sortes sévissaient dans le Sud Soudan (voir l'article Marc Lavergne dans ce dossier [2]). Ce furent donc des centaines de milliers de personnes qui cherchèrent refuge, en particulier au Kenya. Les réfugiés somaliens et éthiopiens furent installés au nord-ouest du pays, à Kakuma, modeste bourgade assommée par la fournaise qui sévit dans cette région du Turkana. Les somaliens eux, furent installés dans trois camps proches du village de Dadaab. Dans les mois et les années qui ont suivi ces événements, de nombreux autres camps de plus petite taille ont été ouverts, puis progressivement fermés à mesure qu'il devenait possible de rapatrier en Somalie un certain nombre de réfugiés. De 1998 jusqu‘à nos jours, seuls ces quatre camps continuent de fonctionner. Ils abritent encore plus de 200 000 réfugiés (carte de situation ci-contre).

Les camps de réfugiés au Kenya

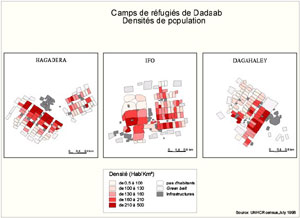

Carte de localisation (cliquer pour agrandir)En encadré, le détail ci-dessous du secteur de Dadaab Détail des camps du secteur de Dadaab |

Dans les deux cas de Kakuma et de Dadaab, s'agissant avant tout d'endiguer les flux de population, le choix des sites s'est d'abord fait par défaut. Il ne correspond en rien à une quelconque volonté d'installer les réfugiés dans les meilleures conditions possibles. Outre l'objectif de maintenir ces populations à proximité immédiate des frontières des pays dont elles étaient originaires, la question de l'accessibilité pour le ravitaillement de ces camps a été l'autre critère déterminant pour l'installation des réfugiés. De ce fait, les conditions environnementales et agro-écologiques sont celles, particulièrement difficiles et hostiles, des régions orientales et septentrionales du Kenya : terres arides ou semi-arides, températures torrides tout au long de l'année et pluies insuffisantes constituent le quotidien des populations locales (Turkanas dans la région de Kakuma, Somalis dans celle de Dadaab) vivant essentiellement du pastoralisme [3]. Corollaire de cet environnement, ces espaces sont très peu peuplés et, avec des densités de l'ordre de 2 hab/km² (voir carte des densités ci-dessus), les énormes concentrations humaines que représentent les camps font de ces lieux, et de très loin, les principaux noyaux "urbains" de ces régions marginales. Kenya : densités de population en 1990Réalisation : L. Cambrézy, IRD |

Contrairement aux camps de Dadaab où tout fut planifié, la mise en place du camp de Kakuma s'est faite dans un certain désordre. En témoignent la densité des huttes et les cheminements souvent tortueux pour circuler dans ce dédale. Situé à 120 km de la frontière avec l'Éthiopie et le Soudan, les réfugiés du camp de Kakuma ont été regroupés par quartier en fonction de leur appartenance nationale et ethnique. De ce fait, non seulement il y a des quartiers soudanais, rwandais, congolais, éthiopiens ou somaliens, mais il y en outre – parmi la majorité soudanaise – le ou les quartiers Dinka, Nuer ou Didinka. Cette séparation géographique n'évite pas pour autant tout incident entre ces différents groupes dont les motifs de querelle relèvent autant des tensions "traditionnelles" dans leur région d'origine (accès aux pâturages, à la terre et à l'eau) qu'à leur implication différenciée dans la rébellion sudiste [4]. Il est vrai que les forces combattantes – par leurs pratiques de recrutement forcé - ont souvent laissé parmi les populations civiles du Sud Soudan – chez les Nuers en particulier – de très profondes blessures. À Kakuma, le surnombre de jeunes hommes fuyant les combats et les possibles recrutements forcés témoignent de cette réalité. Beaucoup sont d'ailleurs affectés d'une infirmité par amputation (bras ou jambe).

Le camp de Kakuma s'est consolidé après une quinzaine d'années d'existence et le chiffre record de près de 89 000 réfugiés en 2004 (sources UNHCR). Si l'habitat reste précaire, des formes d'appropriation de l'espace sont visibles. Dans bien des cas, la cabane de branchages, de toiles et de sacs plastique a cédé la place à une construction circulaire ou carrée de banco entourée d'une palissade de branchages marquant les limites de la "concession". Des églises et des mosquées témoignent de la religion pratiquée dans les différents quartiers. Un marché où l'enfilade des échoppes dans lesquelles prédominent les commerçants éthiopiens a donné son nom à la rue ainsi formée : "Adis Ababa street". Les Turkanas qui habitent la région traversent avec nonchalance le camp et dissimulent leur curiosité en affectant la décontraction des gens qui sont ici chez eux. Ils y viennent pour se ravitailler en eau ou y vendre quelques chèvres ou quelques perches de bois, en échange des produits trouvés sur le marché.

Les réfugiés ne sont pas autorisés à couper du bois ou à pratiquer l'élevage, seule activité réellement envisageable. Mais, si les infractions commises sont à l'origine de querelles violentes entre Turkanas et réfugiés, les conflits les plus difficiles à contenir (associés à mort d'hommes) opposent les diverses communautés de réfugiés entre elles ou encore les réfugiés aux organisations humanitaires. Les motifs de ces mutineries, souvent par de véritables émeutes, révèlent l'impatience de ces populations qui se sentent injustement maltraitées. Des rations alimentaires plus chiches, des médicaments insuffisants, des recensements de population jugés trop humiliants, font partie de ces événements qui, par les accès de violence qu'ils déclenchent, rompent la terrible monotonie de la vie du camp.

À Dadaab, les conditions d'insécurité sont telles que les organisations humanitaires ont été installées dans un unique camp de base situé en bordure du village et à proximité de la piste d'atterrissage.

|

Face à la caserne des forces de l'ordre, regroupant l'ensemble des personnels des ONG et des Nations unies, le camp est protégé par une triple défense de barbelés et de haies d'épineux. Le camp de Ifo, le plus proche et le plus ancien, est situé à cinq km de Dadaab. Il faut parcourir une quinzaine de km pour atteindre les deux autres camps, Dagahaley et Hagadera. Pour se déplacer, le personnel humanitaire travaillant dans les camps est tributaire des convois sous protection qui se forment chaque matin et chaque soir au départ du camp de base de Dadaab. Les trois camps ont été aménagés avant l'installation des réfugiés. Chacun des trois camps offre une "capacité" d'environ 50 000 réfugiés. La division des camps en blocs rectangulaires délimités par une très épaisse haie d'épineux dessine une sorte de plan en damier facilitant la circulation. Les points d'eau et les latrines sont installés à intervalles réguliers en fonction de la densité de population dans chacun des blocs. Qu'il s'agisse du camp de Kakuma ou de ceux de Dadaab, à l'exception de la dangerosité, il n'y a pas de différences notables dans la vie quotidienne des réfugiés. Mais à Dadaab le quotidien des réfugiés somalis est empoisonné par la succession des règlements de compte, vengeance et viols, suffisamment fréquents pour que le HCR – dont la première mission est la protection des réfugiés – soit régulièrement interpellé. Une part de cette violence trouve son explication dans la dimension criminogène des camps de réfugiés. Par ailleurs, les "coupeurs de route" qui rendent la circulation entre les camps si dangereuse appartiennent davantage au banditisme qu'à l'action de guérilla politique. Cela étant dit, il est vrai que dans le cas somalien, les rivalités entre les différents chefs de guerre à l'origine des affrontements en Somalie se sont largement exportées dans les camps du Kenya. C'est donc également en fonction des appartenances claniques que peut être décryptée la violence (voir la carte des clans* ou ethnies ci-contre). |

Les camps dans la région de Dadaab : densités, compositions ethniquesNotes :

|

Vivre au camp

Les camps de réfugiés présentent des aspects et des tailles variables, suivant l'origine des réfugiés, les conditions environnementales et le volume de l'aide. Pour des raisons de sécurité et de commodité logistique, les structures "moyennes", entre 20 000 et 40 000 réfugiés, sont souvent préférées. Les camps trop petits et trop nombreux ont rarement la faveur des pays d'accueil et des organisations humanitaires : les économies d'échelle et le souhait d'éviter une trop grande dispersion de la population s'opposent à la multiplication de petites structures.

Si la forme et le type d'habitat traduisent parfois cette diversité culturelle, il faut reconnaître que le sentiment dominant reste celui d'une très grande précarité. Même dans le cas des camps établis depuis de nombreuses années, les toitures de branchages restent couvertes d'un invraisemblable appareillage de toiles plastique (don du HCR), de cartons, de vieux lambeaux de toiles et de sacs déchirés aux sigles du Programme alimentaire mondial (PAM) ou des États-Unis. Quand elles existent, les petites portes qui donnent accès à l'intérieur des abris sont fréquemment renforcées par les tôles aplaties des bidons d'huile provenant de la distribution alimentaire. Les étoiles sur fond bleu de l'Union européenne donnent aussi quelques couleurs à la misère ambiante.

Autant que possible, le HCR pourvoit à la fourniture des matériaux de base pour la construction de ces abris. Quelques perches, quelques clous, quelques m² de toile plastifiée portant le sigle de l'agence permettent un abri provisoire par famille. Au fil du temps, en fonction des conditions climatiques, la hutte initiale se double d'un coin cuisine et parfois même d'une seconde cabane pour abriter les familles les plus nombreuses. Plus tard, l'apparition d'un banc, d'une sorte de tonnelle ombragée pour les après-midi trop chaudes et d'une haie de branchage finissent par donner à l'ensemble l'image d'un espace "approprié", proche de la concession africaine traditionnelle.

Les services sont localisés dans des lieux précis en fonction de la densité de population du camp. La distribution des points d'eau, des latrines, des centres de santé et de distribution alimentaire traduit le souci des "logisticiens" de respecter un certain ordonnancement du camp. Les risques d'incendie sont d'ailleurs un autre motif pour ménager des accès corrects et limiter une densité d'habitat trop élevée. À mesure que le camp se remplit et s'installe dans la durée, de nouvelles infrastructures peuvent apparaître. Les écoles, les lieux de culte, les cimetières, les marchés et les aires de jeux sont autant de témoins d'un enracinement qui autorise à parler "d'urbanisation" des camps. La propre initiative des réfugiés va dans ce sens ; elle favorise l'apparition de nouveaux services que les organisations humanitaires ne prennent pas en charge. C'est en général au marché ou à proximité de celui-ci qu'apparaissent les "hôtels", les petits cafés, les barbiers, les écrivains publics, voire les cases où sont projetées quelques cassettes vidéo piratées. Au marché lui-même, les regroupements se font suivant les corporations et les appartenances communautaires : bouchers, épiciers, vendeurs ou vendeuses de lait ou de bois, etc. Le marché est un lieu de contact privilégié entre la population locale et les réfugiés. Les autochtones y viennent autant pour vendre (du lait, des animaux, du bois, des condiments, piles électriques, savon…) que pour acheter ou, éventuellement, proposer leur force de travail. Dans certains cas, la situation de pauvreté et de misère est telle dans la population locale que les rapports s'inversent. Elle vient alors échanger quelques perches de bois contre l'équivalent de quelques gamelles de farine de maïs. Parfois, à la sortie des centres de distribution, on peut voir des populations locales employées par les réfugiés pour porter les sacs jusqu'à la hutte familiale.

La vie des camps est rythmée par les modestes événements qui ponctuent les jours et les semaines : il y a la tranche horaire pendant laquelle les femmes et les enfants peuvent remplir leurs jerrycans, de même qu'il y a le jour de la semaine (ou de la quinzaine) où il faut se présenter aux centres de distribution pour recevoir la ration alimentaire de la famille. Dans les camps consolidés, l'urgence passée, la monotonie des jours est beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. Rares sont les hommes qui trouvent à s'employer et leur oisiveté renforce le sentiment d'un temps comme suspendu.

C'est en général auprès des organisations humanitaires que s'ouvrent quelques opportunités de travail. Pour les réfugiés les plus instruits ou les mieux formés, quelques emplois sont parfois offerts aux infirmiers, aux traducteurs, aux chauffeurs ou aux enseignants. La satisfaction des besoins domestiques du personnel humanitaire justifie encore quelques salaires (cuisine, ménage, lessive). Certaines ONG spécialisées ouvrent des pépinières ou mettent en place des petits ateliers de menuiserie ou de fabrication de fours solaires destinés à économiser le bois de chauffe. D'autres tentent de développer une modeste activité de maraîchage, ou s'emploient à stimuler la reprise d'une activité artisanale (vannerie, tissage, etc.). Mais au total, tout cela peut d'autant moins faire illusion que les organisations interviennent avec leurs propres équipes et que le gouvernement d'accueil cherche à faire employer du personnel local ou tout au moins d'origine nationale. Au bout du compte, quelques dizaines de réfugiés seulement trouvent à s'employer et on comprend ainsi d'autant mieux la nécessité des échanges informels dont le marché constitue le pivot. Pour le reste, si les femmes et les jeunes filles sont de loin les plus actives, puisqu'elles assument l'essentiel des activités domestiques, l'observation de la vie des camps suscite le sentiment d'un lieu vivant "sous perfusion". Parce que tout semble organisé et parce qu'il n'y a rien à attendre de l'immédiat tout semble prévisible. Passée la détresse de l'urgence, c'est probablement cette absence de futur qui rend la vie des réfugiés si insupportable.

Cette situation d'ennui et d'attente sans espoir n'est d'ailleurs pas étrangère aux sporadiques explosions de violence qui se déclinent selon des formes assez voisines de la délinquance urbaine : vols, agressions sexuelles et manifestations d'intolérance religieuse ou raciale, sont sans doute stimulés par la violence de la situation, les épreuves passées et la déstructuration sociale et familiale. Cette violence, en général assez bien contenue par les services sociaux des organisations humanitaires, ajoute cependant à la peur et justifie le déploiement des forces de l'ordre à proximité immédiate des camps. Selon les lieux et le contexte politique local, cette présence n'est pas toujours faite pour rassurer les réfugiés, mais l'insécurité montre bien comment l'enracinement des camps fait système.

De ce fait, vivre au camp est un étrange apprentissage car pour de nombreux réfugiés issus des campagnes ou des zones pastorales, la dépendance, la promiscuité et le contact avec d'autres groupes culturels et d'autres nationalités sont autant d'expériences qu'ils ne pouvaient imaginer. Mais, au delà de l'apprentissage de cette altérité, vivre dans un camp, c'est d'abord et surtout apprendre à être réfugié et à penser en réfugié.

La dimension géopolitique des camps

Le choix de ce type d'accueil et les modalités de sa mise en place répondent à un certain nombre d'impératifs politiques qui peuvent se décliner de la manière suivante.

Le premier principe est celui de l'endiguement des mouvements de réfugiés dès le franchissement des frontières ou à proximité de celles-ci. Cette stratégie montre un aspect de l'assistance humanitaire sur lequel on s'attarde en général assez peu. On connaît l'importance de l'aide pour les millions de réfugiés dont la vie a pu être sauvée grâce au déploiement de l'assistance alimentaire et sanitaire. On dit moins souvent que la mise en place d'un camp organisé, parce qu'il attire les réfugiés en détresse, est aussi le plus sûr moyen de retenir les réfugiés dans un certain espace, qui, sans être nécessairement clos, est localisé et géré de façon à limiter les mouvements de population.

Il est vrai que l'afflux de réfugiés est essentiellement jugé comme un phénomène porteur d'un certain nombre de menaces dont il faut se protéger par tous les moyens. Imaginaires ou réels, exagérés ou non, ces risques sont de trois types : accroissement de la délinquance, du banditisme et menace pour la paix par propagation des conflits aux pays voisins ; aggravation d'une croissance urbaine incontrôlée et menace sur l'emploi si les réfugiés étaient laissés libres de leurs mouvements ; menace sur l'environnement dans la mesure où les déplacements et les installations massives et brutales de population sont jugés particulièrement dévastateurs.

Cette fonction de contrôle justifie par ailleurs un second principe : dispenser une assistance mesurée. Ni trop ni trop peu d'assistance est l'équilibre visé. D'un côté, une trop grande générosité ferait peser le soupçon sur les réfugiés de vouloir s'installer dans le confort et la commodité de l'assistance. Cette hypothèse, très peu plausible en fait, eu égard aux conditions matérielles et psychologiques, si elle se vérifiait, serait rapidement dénoncé par les bailleurs de fond. De l'autre, une assistance insuffisante rendrait les réfugiés incontrôlables et les conduirait à reprendre l'exode, ce qui serait évidemment contraire à l'objectif d'endiguement recherché.

L'oisiveté est une conséquence de la vie dans ces camps. Elle s'explique par le refus des autorités locales de voir les réfugiés se livrer à des activités commerciales ou productives qui permettraient et laisseraient entrevoir aux réfugiés la perspective d'un quelconque ancrage durable dans les lieux. Certes, on ne compte pas les exemples de camps dans lesquels le dynamisme du secteur informel confirme que les réfugiés ne sont pas à court d'initiatives pour améliorer leur quotidien. Ces petites activités sont d'ailleurs indispensables aux réfugiés dans la mesure où les distributions ne couvrent pas – il s'en faut de beaucoup - les besoins des habitants. De ce fait, il n'est pas surprenant que les familles veuillent améliorer l'ordinaire en achetant un peu de lait ou quelques grammes de viande [5]. Il n'est pas plus scandaleux que les réfugiés vendent une part de la farine distribuée en échange de quelques fagots de bois, de savon ou de piles électriques. Mais cela n'empêche pas les gouvernements d'accueil de dénoncer ces pratiques qui échappent au contrôle fiscal et peuvent éventuellement nuire à la population locale. C'est la raison pour laquelle le développement de ces activités ne peut se maintenir qu'à un niveau limité et jugé acceptable par les autorités. Dans le cas contraire, il n'est pas rare que ces dernières fassent raser les marchés par les militaires ou la police, par le feu ou les bulldozers, si nécessaire.

Conformément à la double fonction d'assistance et d'endiguement des populations, les réfugiés accueillis dans les camps sont encadrés par deux autorités aux attributions antinomiques : les organisations humanitaires responsables de l'assistance et les autorités policières ou militaires chargées de contrôler leurs déplacements et, accessoirement, d'assurer la sécurité. Les premières sont là au nom de la morale du droit international, les secondes, nationales, incarnent par leurs capacités de répression l'ultime expression de la souveraineté de l'État. La réaction des États face à l'arrivée des réfugiés met donc à nu leur faiblesse et constitue une sorte de miroir d'une souveraineté souvent fictive et dans tous les cas largement amputée.

On l'a vu, les camps sont de préférence localisés à proximité des points d'entrée des réfugiés sur le territoire national et, dans la mesure du possible, loin des villes et des zones les plus peuplées. Autrement dit, l'aptitude du lieu à recevoir ces populations importe moins que la situation du lieu à proximité des frontières et donc à la périphérie de l'espace national.

Ainsi, du point de vue des réfugiés, le camp prend la forme d'un piège dans lequel il est plus facile d'entrer que de sortir. Et, si tant est que cette possibilité existe, prendre le risque de quitter le camp c'est d'abord renoncer à ce qui attire (l'alimentation, la santé, l'eau, etc.) mais c'est aussi assumer l'éventualité de devoir connaître la prison. Le camp est un espace à la fois ouvert et fermé. Il est ouvert à l'entrée par l'assistance humanitaire qui accueille les réfugiés. Il est fermé à la sortie par les forces de l'ordre. Le camp de réfugiés est, à une autre échelle, une reproduction de la frontière. Ses limites marquent la différence entre l'un et l'autre, entre l'autochtone et l'étranger, entre le citoyen et l'exilé. Le camp de réfugiés apparaît comme une enclave, une concession territoriale assignée aux organisations humanitaires (plus qu'aux réfugiés), de telle manière que ce qui s'y passe à l'intérieur affecte le moins possible l'extérieur.

Les camps représentent des lieux qui, de façon directe ou indirecte, contribuent à la pérennisation des conflits, sinon à l'escalade des affrontements armés. C'est un risque face auquel les organisations humanitaires restent largement désarmées.

L'afflux de réfugiés est souvent considéré par les pays d'accueil comme une menace pour la sécurité intérieure. Si la délinquance et le banditisme imputables aux réfugiés sont souvent exagérés, on ne peut cependant négliger le risque politique et sécuritaire que représente une concentration de plusieurs dizaines de milliers d'habitants à quelques kilomètres de leur pays d'origine. Les autorités de ce dernier perçoivent nécessairement l'existence d'un camp comme une menace puisque s'y trouvent rassemblées des populations a priori hostiles. Or, s'il est vrai que la grande majorité de la population est constituée de civils victimes du conflit, on ne peut ignorer que les camps abritent également des soldats, des miliciens et des membres de mouvements de guérilla toujours prêts à en découdre avec les forces armées de leur pays d'origine. Si les camps de réfugiés sont rarement les camps d'entraînement militaires stigmatisés par leur pays d'origine, ils sont cependant souvent des lieux de repli et de ressourcement pour tous ceux qui ne se résignent pas à la défaite.

Le déplacement des camps de quelques dizaines de kilomètres de la frontière ne constitue qu'un pis-aller, il ne garantit pas la sécurité. De nouvelles attaques armées, plus à l'intérieur du territoire du pays d'accueil, constituent alors une réelle menace d'internationalisation du conflit lorsque les populations locales sont à leur tour victimes d'une violence qui ne les concerne pas.

Conclusion

Cette description pose clairement les limites et les contradictions d'une assistance humanitaire prise à son tour à son propre piège. Lorsqu'il devient plus difficile de partir que de rester – simplement parce que ces populations ne peuvent évidemment pas être abandonnées à leur sort – la question rejoint le terrain politique qu'elle ne devrait jamais quitter. Parce qu'il ne peut y avoir d'action humanitaire efficace qui ne soit réfléchie en fonction du contexte politique, il faut revenir aux évidences premières et se souvenir que l'intervention humanitaire n'est que la conséquence d'un échec dans la résolution d'un conflit. Parce qu'il faudrait toujours tout faire pour éviter d'y recourir ou éviter qu'elle ne s'éternise, d'une manière ou d'une autre, cette question est donc bien inséparable de la problématique de l'ingérence. Les guerres civiles – au même titre d'ailleurs que les conflits bilatéraux entre deux nations – placent plus que jamais aujourd'hui la "communauté internationale" devant ses responsabilités et ses devoirs d'intervention.

Or de ce point de vue, il semble que les progrès en cours ne sont pas clairement perçus. De nombreux conflits en Afrique se sont éteints ces dernières années ou sont en voie de l'être. Parfois par suite de l'élimination physique d'un protagoniste (Savimbi en Angola) ou par son éviction (John Taylor au Libéria), de plus en plus, par le biais de coalitions militaires avec mandat des Nations unies. Certes, on peut sans doute déplorer que l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État soit toujours l'expression des intérêts et des droits des plus forts. Il n'empêche, ce n'est pas que cela et ce ne sont pas les populations civiles victimes de ces drames qui s'en plaindront.

Cette évolution est importante dans la mesure ou elle semble préfigurer un début de solution pour des centaines de milliers de réfugiés qui ont vécu si longtemps confinés dans des camps. L'heure est aujourd'hui au retour des réfugiés, à la réhabilitation et au redressement des pays ravagés par ces années de guerre.

Notes

[1] Cette contribution s'inspire des recherches conduites en partenariat avec le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) entre 1995 et 2000. Le HCR est une agence des Nations unies créée à l'origine à titre provisoire pour assurer dans le cadre de la Convention de Genève de 1951 la protection des populations réfugiées issues des bouleversements de la carte politique de l'Europe au sortir de la seconde guerre mondiale. Le HCR, n'intervient qu'à la demande des pays d'accueil. De manière contractuelle, et au cas par cas, le HCR sous-traite l'essentiel de l'aide humanitaire (logistique des camps, alimentation, santé, éducation) aux Organisations non gouvernementales.

- Le site de l'UNHCR dont le siège est à Genève : www.unhcr.ch

- Les opérations dans le Sud Soudan : www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/southsudan

- ReliefWeb, portail du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA), spécialisé dans les opérations humanitaires en cas d'urgence et de désastre propose de nombreux documents, notamment cartographiques : www.reliefweb.int

[2] Un article de Marc Lavergne dans ce dossier de Géoconfluences : Darfour, un exemple d'ethnicisation et d'internationalisation des conflits politiques en Afrique

[3] Pour des informations plus détaillées consulter : www.bondy.ird.fr/carto/refugies/index.html

[4] Le Colonel John Garang, leader historique (Dinka) de la rebellion sudiste est décédé, le 1er août 2005, dans un accident d'hélicoptère à son retour de Nairobi (Kenya) où se négocient les accords de paix avec le nord Soudan. L'hélicoptère avait été mis à sa disposition par le gouvernement ougandais, ce qui montre le degré d'engagement de ce pays dans le conflit et peut-être dans sa résolution prochaine.

[5] Le HCR ne se formalise d'ailleurs pas de ces pratiques que d'aucuns qualifient de "détournement" de l'aide. C'est dire dans quelle position difficile l'organisation est placée, aussi bien face aux gouvernements des pays d'accueil que face aux pays donateurs.

Luc Cambrézy, directeur de Recherche

à l'Institut de recherche pour le développement (IRD - UR 013).

Pour Géoconfluences le 15 janvier 2006

Pour citer cet article :

Luc Cambrézy, « Archive. Les camps de réfugiés du Kenya : des territoires sous contrôle », Géoconfluences, janvier 2006.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Afsubsah/AfsubsahScient5.htm

Mode zen

Mode zen