La chasse des cétacés, révélatrice des rapports multiples de l’Humanité avec la Planète océane

Jacques Guillaume, professeur honoraire des universités - Université de Nantes

Bibliographie | citer cet article

Les cétacés ou plus exactement les cétacés « chassables » ou rentables à chasser ont fait l’objet d’une traque intensive, avant de devenir aujourd’hui des animaux emblématiques de la protection de la faune sauvage. Les cétacés à fanons sont ces grands mammifères marins, à masse graisseuse abondante, auxquels il est possible d’adjoindre une espèce de cétacés à dents, les cachalots, illustrés par le fameux Moby Dick du roman de Melville. Ces cétacés doivent à leur répartition quasi-universelle d’être connus de longue date par de multiples sociétés humaines, localisées sur tous les littoraux de la planète. L’Humanité en a tiré de très riches expériences d’ordre économique ou culturel sous l’angle de ses besoins exclusivement vivriers avant d’être progressivement animée par des objectifs commerciaux, dont il est difficile de fixer le point d’origine mais qui atteignent une échelle océanique dès le XVIe siècle, avant de basculer dans une phase industrielle d’une redoutable efficacité à partir de la fin du XIXe siècle. Dès lors, la chasse s’apparente à la décimation pendant environ trois quarts de siècle, en prenant une allure mondialisée, moins par ses initiateurs qui restent confinés à quelques pôles de la planète, que par la mondialisation de ses débouchés (huile d’éclairage et de lubrification des machines). C’est d’ailleurs par l’effondrement de ces débouchés, le pétrole et ses dérivés se substituant aux graisses animales, que les cétacés finiront par « sauver leur peau », si l’on peut dire. Les opinions publiques, très hostiles à ces pratiques à cent lieues des thèses officielles du développement durable et sensibilisées par le discours très globalisant de nombreuses ONG environnementalistes, sont de plus en plus hostiles à la poursuite de la chasse. Une partie de ces pourfendeurs de la chasse sont en revanche devenus des clients inconditionnels de nouvelles pratiques (l’observation des baleines) dont les revenus sont réels mais dont les conséquences sur la faune sont encore mal évaluées. Au total, la diffusion universelle de ces grands animaux, la mondialisation non régulée de la chasse industrielle, l’avènement de nouveaux rapports avec le monde animal, au nom de la globalisation des problèmes planétaires, font de la chasse des cétacés, un modèle très riche et fort révélateur de l’évolution des postures de l’Humanité à l’égard de sa propre planète.

1. Universalité des cétacés, diversité des pratiques traditionnelles

Les biologistes distinguent dans l’ordre des cétacés deux sous-ordres, les mysticètes (cétacés à fanons) et les odontocètes (cétacés à dents) dont deux familles principales dans le premier sous-ordre (Balaenidae, Balaenopteridae) et un nombre plus substantiel de familles dans le second, les plus intéressantes pour la chasse étant les cachalots, comme déjà dit plus haut, même si les espèces les plus nombreuses sont à chercher dans la famille des delphinidae (dauphins et orques). En tout, 80 à 90 espèces composent cet ordre des cétacés, mais seule une dizaine intéresse vraiment les chasseurs (Sylvestre, 2014). Il s’agit des baleines franches (Balaenidae), de tous les rorquals (Balaenopteridae), depuis le géant des mers, le rorqual bleu jusqu’au petit rorqual, connu sous le nom plus courant de baleine de Minke, en passant par les rorquals communs et les rorquals de Rudolphi, de taille intermédiaire. Il s’agit aussi des mégaptères ou baleines à bosse, les plus photogéniques, car adeptes de sauts spectaculaires hors de l’eau. Toutes ces espèces se différencient par des distinctions anatomiques, le rythme de vie de ces animaux en étant en grande partie responsable. En effet, la plupart parcourent de grandes distances, en tenant compte du rythme des saisons selon les hémisphères. Grands consommateurs d’euphausiacés (dont Euphausia superba, plus connu sous le nom de krill, qui pullule en été dans les hautes latitudes), la plupart de ces cétacés, selon leur hémisphère de prédilection, se dirigent vers les eaux polaires en été pour se nourrir, puis retournent dans les eaux chaudes l’hiver pour se reproduire. D’où de légères distinctions entre les espèces boréales et australes, les saisons étant inversées entre les deux hémisphères. Le cachalot reste un cas un peu à part, puisqu’il se nourrit surtout de céphalopodes et qu’il ne dépend donc pas de l’explosion saisonnière du zooplancton pour ses déplacements.

Pour les géographes, c’est surtout la diffusion généralisée de ces animaux qui importe, plus que leurs caractéristiques morphologiques, d’autant que cette diffusion universelle s’accompagne d’une grande diversité des comportements humains. On pense tout de suite aux peuples polaires, car ils ont fait de la traque des baleines une performance de chasse doublée d’une dimension sociale, religieuse, voire cosmologique. Chez les Inuits par exemple, les baleines ont toujours fait l’objet d’un profond respect, avec des règles strictes de chasse (Kalland et al., 2005). Rituels et cérémonies propitiatoires précédaient autrefois la période de chasse pour s’attirer les faveurs des animaux. Il était convenu que les baleines étaient dotées d’intelligence et étaient capables de distinguer à distance les bonnes et les mauvaises personnes dont allait dépendre l’issue du combat. Au début de chaque saison nouvelle, les embarcations devaient être nettoyées et remises à neuf. Les chasseurs devaient revêtir des habits dignes de l’aura de leur future victime, à l’instar de ceux qui étaient endossés pour une cérémonie de mariage. Les femmes, restées à terre, étaient confinées au foyer conjugal et l’analogie entre la femme et la baleine allait jusqu’à comparer le geste du harponnage avec l’acte sexuel donnant la vie. Ainsi donc, la chasse n’était pas signe de mort, mais au contraire de renaissance. L’âme de chaque baleine était amenée à se réincarner dans un de ses descendants afin de mieux perpétuer l’espèce (Victor, 1987, Saladin d’Anglure, 2004). Aujourd’hui, les cérémonies ont pour la plupart disparu, mais les légendes associées aux baleines restent connues et la viande de baleine est un mets apprécié autant pour son goût que pour sa valeur communautaire et son rôle culturel. Les restes de l’animal, sa carcasse en particulier, conservent une signification symbolique, souvent énigmatique, mais réelle. Ainsi, l’allée des Baleines, alignement méticuleux d’ossements sur le littoral russe du détroit de Béring, représente un lieu sacré pour les Tchouktches, autre peuple polaire qui l’utilisait pour des rituels dont le sens et les valeurs nous restent encore inconnus (Malaurie, 2008).

Mais la chasse traditionnelle ne se limite pas aux seuls mondes polaires. On la retrouve aussi sous les tropiques comme dans certaines îles indonésiennes : « j’avoue rester fasciné par le personnage du chasseur de baleine, par la relation qu’il établit avec sa proie et par la beauté fonctionnelle des bateaux et instruments qu’il utilise », écrit R. M. Johnson (2003), en parlant des villageois de Lamalera sur l’île de Lembata (cité dans Guillaume, 2017). Cette chasse est également présente sur les rivages continentaux de l’Asie du Sud-Est, en prenant parfois des formes très originales. Ainsi, de la province de Thua Thien-Hué, au sud du golfe du Tonkin jusqu’à l’île de Phu Quoc à la frontière cambodgienne, les populations de pêcheurs vouent un culte original aux baleines qu’ils retrouvent échouées sur les plages (Quoc-Thanh, 2017). Des obsèques sacrées sont alors organisées par la communauté villageoise avec à sa tête l’individu (le fils de la baleine) qui a découvert le corps et portera le deuil de l’animal jusqu’à la fin des cérémonies. Le culte s’articule autour de deux séries de funérailles, séparées d’un deuil de trois ans au maximum. Ces deux temps d’obsèques sont rythmés par des processions nautiques, des régates, des chants, prières et pièces de théâtre dédiés au culte du génie-baleine. Ces cérémonies, même si elles sont en perte de vitesse en raison du recul du nombre des pêcheurs, sont encore bien vivantes et se nourrissent d’un syncrétisme entre de multiples croyances et les influences du bouddhisme.

Inutile de préciser que le regard occidental s’est nourri d’autres références culturelles. Il tire sans doute de ses héritages antiques l’idée que la baleine est un monstre dont il faut se méfier et qu’il faut finalement exterminer. Dans la mythologie grecque, le « ketos » est un monstre marin qui a donné naissance à Ceto, sorte de divinité primordiale, exécutrice des œuvres de Poséidon. C’est bien Ceto qui est chargé de dévorer la délicieuse Andromède et l’intervention de Persée, le vainqueur de la gorgone Méduse, permet de déjouer ce terrible plan, délivrant par la même occasion l’océan des méfaits de Ceto. On prétend même que le squelette du monstre fut ramené à Joppé, l’actuelle Jaffa, d’où est précisément parti Jonas, autre figure des mythes antiques qui, pour avoir désobéi à Dieu en n’allant pas directement à Ninive, choisit de partir en bateau pour Tarsis. C’est au cours de ce voyage que Jonas fut avalé par un « gros poisson » dans le ventre duquel il resta trois jours, avant d’être rejeté sur le rivage. Cette histoire qui annonce pour les chrétiens la passion du Christ, a beaucoup marqué les esprits au Moyen Âge, confondant ainsi les baleines avec tous les cryptides de leur invention, au premier rang desquels il faut placer le Léviathan, autre personnage de la Bible et dont la gueule peut être assimilée aux portes de l’Enfer. En plein milieu du XIXe siècle, Melville revient sur ces craintes primordiales, en de maintes occasions : « Moby Dick semblait être investi du merveilleux pouvoir et du rôle fatal d’exécuteur de ce qu’on nomme la justice de Dieu ». Exécuteur de la justice divine, vision de l’apocalypse, incarnation du mal absolu, telles sont les appréciations occidentales qui ont justifié la chasse, considérée comme de la « pure chevalerie ». Gageons que cette accentuation des caractères monstrueux des cétacés qui n’a d’égale que la valorisation symétrique du chasseur, a déformé les perceptions et justifié la moralité de la chasse, même si les motivations étaient surtout le profit, plus que la volonté de débarrasser la planète océane de ses êtres malfaisants. Il est certain que nous sommes bien loin des perceptions contemporaines de ce même monde occidental.

2. Une chasse commerciale dont l’histoire est de plus en plus mondialisée

L’Occident était donc un terreau favorable pour l’essor de la chasse commerciale dont l’objectif central était évidemment le lucre (Cazeils, 1999, Robineau, 2007). Les « monstres » étaient des ressources à exploiter : de l’huile pour l’éclairage, mais aussi des fanons, chez les baleines franches, utilisables pour tous les objets exigeant de la flexibilité (dont les fameuses baleines de parapluie), du spermaceti, sorte de paraffine naturelle puisée dans la tête des cachalots et bien sûr des déchets organiques récupérables dans la fabrication des engrais, et bientôt des produits pharmaceutiques et cosmétiques.

D’abord limités aux espaces côtiers, les territoires de chasse se sont dilatés progressivement, au rythme de l’épuisement des ressources les plus accessibles. Par exemple, la mer de Barents et le Spitsberg rentrent dans les horizons européens dès la fin du XVIe siècle et l’extermination des baleines débute aussitôt. Puis l’effort glisse vers le Groenland, la mer de Baffin, l’océan Arctique, avant l’entrée dans le Pacifique (par le cap Horn et les « Antilles australes ») dès la fin du XVIIIe siècle (Vanney, 1986). Il y a donc une nette concordance de temps entre les explorations officieuses des phoquiers et des baleiniers et les explorations officielles, mandatées par les différents gouvernements des États européens. Les îles australes sont très régulièrement fréquentées dès le début du XIXe siècle, grâce aux points d’appui de la Patagonie ou des îles Falkland (sur lesquels le Royaume-Uni affirme sa souveraineté en 1833). Et pourtant, cette chasse commerciale, en plein « big bang » géographique, fut asphyxiée par l’effondrement de ses débouchés et la disparition des stocks de baleines franches à partir du milieu du XIXe siècle. La disparition du Pequod, le navire du roman de Melville, et de tout son équipage a donc quelque chose de prémonitoire, lorsque le roman paraît en 1851.

En réalité, ce premier élan de la chasse commerciale reposait sur des bases très fragiles. En dehors des compagnies à monopole qui, sur un registre colonial, exploitaient le troc avec les peuples chasseurs autochtones, comme au Groenland, la chasse n’intéressait que des capitaines-armateurs, issus de lieux d’assez faible envergure (comme l’île de Nantucket en Nouvelle-Angleterre) et disposant de voiliers généralement de petite taille (à la manière du Pequod du capitaine Achab). Certes, des compagnies avaient bien réussi à prendre leur essor, comme en Angleterre celle des frères Enderby, mais elle fut liquidée en 1854, incapable de franchir le pas de la révolution industrielle.

De plus, le métier, très dangereux, n’attirait qu’une population d’aventuriers, souvent en rupture de ban. En effet, la traque se faisait à partir de fragiles baleinières, mises à l’eau à l’approche de l’animal. Et ce dernier, une fois ferré, pouvait se défendre, voire plonger rapidement pour tenter de se dégager, emportant alors la baleinière et son équipage. En admettant que l’homme eût le dernier mot, débutait ensuite le pénible travail de dépeçage le long du bord, la baleine ne pouvant, vu son poids, être hâlée sur le pont, ce qui, évidemment, attirait les requins, lorsque le massacre avait lieu dans les eaux tropicales. Seuls étaient amenés à bord les morceaux de lard qui étaient alors fondus dans des bouilleurs. Au total, le métier tuait les baleines, mais aussi parfois les hommes qui les pourchassaient. « Pour l’amour de Dieu, soyez économes de vos chandelles et de vos lampes à huile. Il n’est pas un bidon qui n’ait coûté une goutte de sang humain », rappelle l’auteur de Moby Dick.

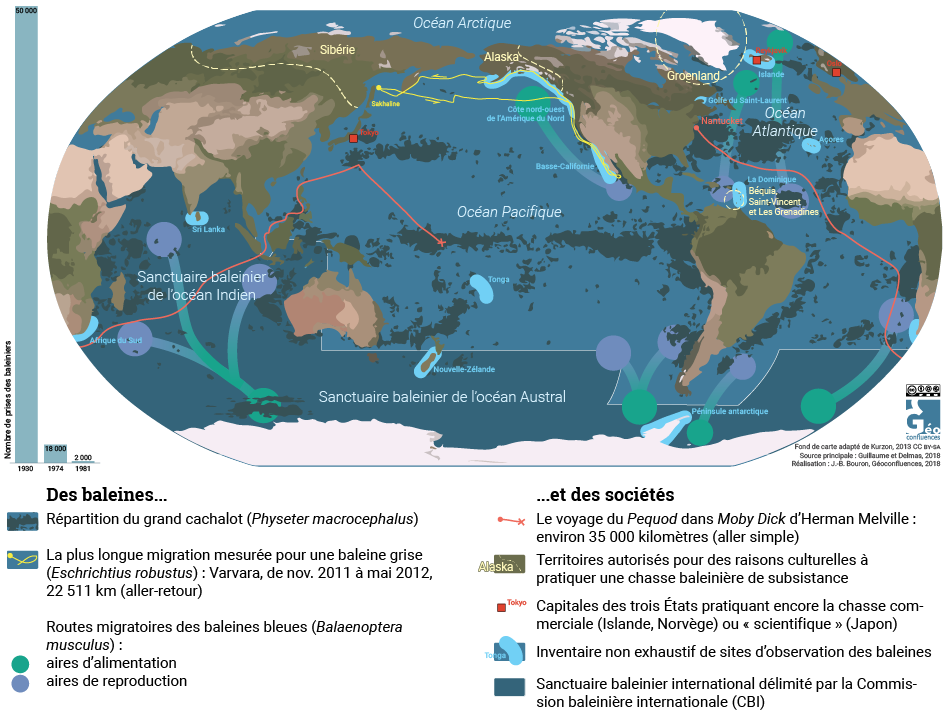

C’est à la fin du XIXe siècle qu’on perçoit une relance de la chasse commerciale, sous une forme industrielle. Elle résulte de la conjonction de nouveaux débouchés (huile de graissage pour les machines, margarine, glycérine), de la fin d’un cycle déprécié de l’économie mondiale, de la maîtrise de nouveaux matériels (le canon à harpon à grenade explosive, le chasseur à vapeur, le navire-usine) et de l’émergence de nouvelles générations d’entrepreneurs adossés à des banques d’affaires. On peut d’ailleurs remarquer que les Américains disparaissent de la scène, alors même que les Japonais n’y sont pas encore. C’est le contexte de disette alimentaire qui culmine après la Seconde Guerre mondiale qui fait entrer ces derniers dans la chasse industrielle (Pelletier, 2017). À l’inverse, les Britanniques et surtout les Norvégiens tiennent le haut du pavé. Ainsi, les pôles d’impulsion de la chasse restent peu nombreux, mais travaillent à l’échelle mondiale. Les prises progressent à une vitesse vertigineuse : elles culminent au début des années 1930 (50 000 baleines tuées au début des années 1930, contre quelques milliers au début du XXe siècle). Et dans le même temps, se produit un basculement vers l’océan Austral, avec un nouvel intérêt pour les terres insulaires sur lesquelles s’implantent des stations de chasse : on en comptera une demi-douzaine en Géorgie du Sud, dont Grytviken, installée là dès 1904. C’est dans ce contexte que les frères Henri et René Bossière, concessionnaires de l’exploitation des Kerguelen depuis 1893, s’accordent avec une société norvégienne pour l’installation d’une base, finalement établie à Port Jeanne d’Arc. Puis ces bases ont cessé d’avoir de l’intérêt, dès lors que les navires-usines ont été dotés de rampes arrière pour hisser leurs prises à bord (le premier de ce genre est mis en service en 1925). Elles sont néanmoins restées, pour la géographie contemporaine, l’une des clés des attributions et des conflits de souveraineté dans le monde austral.

|

Figure 1. Un navire-usine norvégien : le Kosmos

|

|

Figure 2. Les restes de la station baleinière de Port Jeanne d’Arc

|

3. De la régulation à la protection : vers un regard « global » sur la Planète océane ?

Une telle pression sur la ressource ne pouvait durer éternellement. Après une reprise suite à la Seconde Guerre mondiale, accompagnée d’ailleurs de nouveaux venus (Japon et URSS), il faut se résoudre à une gestion raisonnée du stock. Si la chasse commerciale avait déjà décimé la population de baleines franches au XIXe siècle, la chasse industrielle était en train de détruire celle des balénoptères (rorquals et mégaptères). Il fallut donc imposer des mesures de protection débouchant sur une convention internationale en 1946 (une quinzaine de signataires au départ, 89 aujourd’hui) permettant la création de la Commission baleinière internationale (CBI) en 1948. On a d’abord imaginé des quotas avec un système de péréquation entre les espèces, destiné théoriquement à préserver les espèces les plus fragiles. D’abord globaux (d’où la course à celui qui chasserait le plus !), les quotas sont devenus nationaux, avant d’être finalement abandonnés, en raison de leur médiocre efficacité. On dut alors se résoudre à envisager un moratoire, adopté en 1982 et appliqué à partir de 1986. C’était évidemment un tournant majeur qui faisait abandonner tout espoir d’une régulation de la chasse, au profit de mécanismes de préservation intégrale des cétacés (Cisneros-Montemayor et al., 2010). Par ailleurs, des espaces sanctuaires furent mis en place (océan Indien en 1979, océan Austral en 1994), reprenant à ce sujet une idée d’avant guerre. On constate ici que le sanctuaire austral va dans le sens de la convention de Canberra de 1980 concernant la conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique, voire qu’il en dépasse à la fois les limites spatiales et les objectifs, puisque le but de la convention de Canberra ne cherche qu’à concilier le niveau des prélèvements avec l’équilibre des écosystèmes. Par ailleurs, le moratoire de la CBI est consolidé par la prohibition du commerce international des baleines au titre de l’annexe 1 de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore en danger d’extinction (CITES, convention on international trade of endangered species, Washington, 1973).

Il y a cependant de nombreuses failles dans le dispositif et l’écroulement de la chasse vient d’abord de ses propres excès, les Britanniques l’abandonnant même en océan Austral dès 1963, la Norvège faisant de même en 1968. Seuls le Japon et l’URSS étaient encore présents dans les eaux australes avant le moratoire, mais leurs prises tombèrent à 2 000 cétacés en 1980-81 (contre 18 000 durant la campagne 1973-74). Pour beaucoup, cet effondrement était la sanction de la mauvaise conception initiale de la convention. En effet, pour attirer à elle le maximum de signataires, la CBI avait ménagé quelques libéralités, comme la possibilité d’élever une objection à une résolution prise, si une partie estimait que ses intérêts étaient en jeu. Ainsi, au moment du vote sur le moratoire, le Japon, la Norvège, l’URSS et le Pérou firent objection. C’est en s’appuyant sur cette objection que la Norvège a repris la chasse des petits rorquals, avec des quotas unilatéraux de quelques centaines de baleines. Par ailleurs, l’article 8 de la convention rendait possible la promulgation de quotas scientifiques par les États-parties. Plusieurs pays en avaient délivré avant le moratoire (Canada, États-Unis, URSS, Afrique du Sud, Japon, entre autres). Depuis l’application du moratoire, ce nombre s’est restreint au Japon, à l’Islande et à la Norvège. Aujourd’hui, seul le Japon continue à en proposer avec une série de programmes (JARPA, JARPN), dont la pertinence et l’intérêt sont sérieusement mis en doute par la communauté internationale (la Cour internationale de justice en a d’ailleurs ordonné l’arrêt en 2014). Au total, les ONG environnementalistes critiquent ouvertement l’action de la CBI et font évoluer l’opinion publique, de plus en plus sensible à la protection de la wilderness.

Parmi ces ONG, Greenpeace se distingue pour ses opérations à forte résonance médiatique, tandis que Sea Shepherd mène une lutte dure au contact avec les baleiniers, en rejouant des scènes de joutes navales d’une rare violence. Néanmoins, Sea Shepherd a dû renoncer en 2017-2018, les navires japonais ayant mis au point des techniques de défense difficiles à contrer.

L’opinion publique, attentive au maintien de la biodiversité et à la préservation d’animaux devenus les icônes d’une planète en bonne santé écologique, a basculé dans la réprobation générale des « mauvais chasseurs », quitte à globaliser son jugement, en mettant dans le même sac peuples autochtones et chasseurs industriels. En revanche, elle se laisse séduire par l’observation des baleines, activité touristique assez universellement répandue, en raison de la diffusion planétaire de ces grands animaux. Si l’on en croit la dernière estimation mondiale datée de 2008 (O’Connor et al., 2009), près de 13 millions d’observateurs se seraient adonnés à cette pratique. Le manque d’actualisation de la donnée ne permet pas de prendre en compte l’évolution de ce tourisme, mais il progresse fortement à n’en pas douter. Deux types de compagnie se partagent l’activité d’observation, celles qui détiennent des bateaux naviguant lentement avec plusieurs dizaines de passagers à bord, celles des navires pneumatiques surpuissants se déplaçant à vive allure pour maximiser les chances d’observation au profit de quelques personnes embarquées. Sur le bateau, un guide donne aux touristes quelques éléments de cétologie et insiste bien sur la dimension aléatoire de la rencontre, afin d’amoindrir la déception des « non-observants » et valoriser l’expérience des « chanceux » (Cawardine et Dhermain, 2017).

La bonne conscience des observateurs a pour conséquence de renforcer la mauvaise image des chasseurs, accusés de tuer gratuitement des bêtes qui sont sorties des besoins du marché mondial. Même si la CBI entend préserver les intérêts des peuples chasseurs autochtones (en reconnaissant des droits de chasse très encadrés aux populations polaires et à quelques habitants des Caraïbes, à Saint-Vincent et Grenadines plus précisément), la globalisation de la protection des espèces nuit à la promotion de toute nuance régionale des politiques d’encadrement. C’est en réaction contre cette globalisation simplificatrice, à la fois des espaces et des espèces (toutes les espèces ne sont pas en danger, comme les baleines de Minke dont le stock doit avoisiner le million d’individus, contre quelques milliers à peine pour les grands rorquals bleus) que des institutions régionales ont été créées pour défendre les populations locales. Ainsi, depuis 1977, l’Alaska Eskimo Whaling Commission (AEWC) souligne le rôle culturel de la chasse pour les populations d’Alaska. Par ailleurs, en 1992, les gouvernements norvégien, islandais, féringien et groenlandais ont signé à Nuuk l’accord de la North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) afin de sensibiliser les acteurs internationaux aux projets de préservation des cétacés mis en place par les peuples nordiques et à leurs méthodes durables de chasse. Pourtant, la CBI, sans doute influencée par les ONG et par l’American Cetacean Society, a conclu à la menace d’extinction de la baleine franche dans l’Arctique de l’Ouest. Cette menace était selon elle une conséquence directe des prises des Inuits d’Alaska dans les années 1960-1970 (Saladin D’Anglure, 1999). En désaccord avec cette conclusion, l’AEWC a prouvé scientifiquement qu’il n’en était rien. Depuis cet événement, les populations polaires considèrent que la CBI adopte une vision « émotive, paternaliste et romantique » de la Nature (Saladin d’Anglure, op. cité). Sans renoncer à coopérer avec la CBI, les Inuits estiment qu’elle doit reconnaître les singularités de leur culture et qu’elle cesse de penser qu’une chasse de subsistance puisse mettre en danger une espèce toute entière.

|

Figure 3. Les compagnies de croisières pour l’observation des baleines sur le port de Reykjavik

|

En revanche, peu d’études sérieuses ont été menées sur les effets néfastes de l’observation des cétacés. En effet, ce tourisme peut modifier les comportements des baleines, que ce soit en termes de modes de vie, de reproduction, voire de migrations (Higham, Bejder et Williams dir., 2014). Les risques létaux par collision, les stress engendrés par des cohabitations répétées et insistantes, sont insuffisamment évalués. La CBI a fini par constituer un groupe de travail en 1996 afin de définir des priorités pour encadrer ce tourisme. Un guide des bonnes pratiques a été rédigé en mettant en avant la nécessaire formation des acteurs, la limitation des nuisances et l’interdiction du harcèlement, en cas de fuite des animaux devant les bateaux ou les aéronefs. Indéniablement, ces priorités attestent d’une prise de conscience collective, mais rien n’oblige les compagnies maritimes à adopter de telles recommandations. Néanmoins, les préconisations se multiplient et par exemple, le Sri Lanka s’est déjà engagé dans l’application de mesures strictes dans les eaux relevant de sa souveraineté (Buultjens et al., 2016).

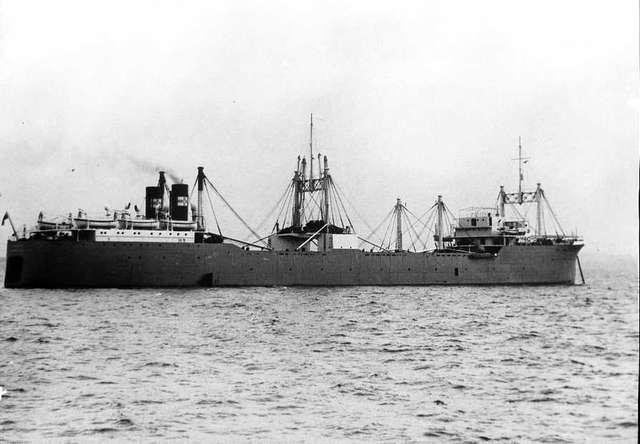

Figure 4. Carte de synthèse : des baleines et des sociétés

|

Nous avons tenté sur le planisphère ci-dessus de synthétiser les différents aspects évoqués dans cet article, pour donner une image mondiale des liens entre cétacés et sociétés humaines, en tenant compte des lacunes de la connaissance. La carte d'origine qui a servi de fond de carte est disponible en creative common. Réalisation : Jean-Benoît Bouron, Géoconfluences, 2018. Sous licence CC by-nc-sa). |

Conclusion

La chasse des cétacés, dont les débouchés ont été très mondialisés par quelques ténors du temps de son industrialisation, est aujourd’hui mise à l’index, en raison de ses excès passés. Aujourd’hui, la chasse n’est plus que l’ombre d’elle-même et pâtit d’une réprobation générale, alors même qu’elle continue d’être pratiquée par quelques peuples autochtones qui doivent défendre leur culture, en se démarquant d’un passé déplorable dont ils ne sont pas responsables et qui se survit à lui-même, au travers de campagnes scientifiques difficilement justifiables (Japon). Pourtant, à y regarder de près, les objectifs des chasseurs traditionnels et des protecteurs des baleines ne sont pas si éloignés. Tous ont le même dessein qui est de faire des baleines un patrimoine naturel et un symbole du monde sauvage. Mais les chasseurs traditionnels se distinguent par leur désir de faire reconnaître leur culture qui mérite, selon eux, autant d’attention que les baleines elles-mêmes (Kalland et al., 2005). Ils ont devant eux des partisans de la protection radicale qui amènent tous les excès d’un débat passionné et souvent manipulateur qui fait que les acteurs ne s’écoutent plus, tant les positions sont figées par l’incompréhension et l’indignation.

Bibliographie

Bibliographie de référence

- Cawardine Mark, Dhermain Franck, 2017. Observer les baleines et autres cétacés, Delachaux et Niestlé, 272 p.

- Cazeils Nelson, 1999. Dix siècles de pêche à la baleine, Ouest-France, 127 p.

- Higham James (ed.), Bejder Lars and Williams Rob, dir., 2014. Whale Watching. Sustainable Tourism and Ecological Management, Cambridge University Press, 401p.

- Kalland Arne, Sejersen Franck, Beyer Broch Harald and Ris Mats, 2005. Marine Mammals and Northern Cultures, Canadian Circumpolar Institute Press, 349p.

- Melville Herman, 2005 (édition du roman paru en langue anglaise en 1851), Moby Dick, Phébus, 808 p.

- Robineau Daniel, 2007. Une Histoire de la chasse à la baleine, Planète vivante, Vuibert, 256 p.

- Sylvestre Jean-Pierre, 2014. Cétacés du monde, systématique, éthologie, biologie, écologie, statut, Quae, 352 p.

- Vanney Jean-René, 1986. Histoire des mers australes, Fayard, 737 p.

Ressources complémentaires

- Buultjens Jeremy, Ratnayke Iraj et Gnapala Athula, 2016. “Whale watching in Sri Lanka: Perceptions of sustainability”, Tourism Management Perspectives, n°18.

- Cisneros-Montemayor A., Sumaila UR, Kaschner K et Pauly D., 2010. “The global potential for whale watching”, Marine Policy, n°34, pp. 1273-1278.

- Guillaume Jacques, 2017. « Bref retour sur la chasse à la baleine », La Géographie, n° 1566, p. 16–19.

- Johnson R.J., 2003. « Lamalera, les derniers chasseurs de baleines », Chasse-Marée, n° 165, p. 36–49.

- Macdonald Charles, 2003. « Le culte de la baleine, une exception vietnamienne ? », Aseanie, n° 12, p. 123–136.

- Malaurie Jean, 2008. L’allée des baleines, Fayard/Mille et une nuits, 204 p.

- O’Connor S., Campbell R., Cortez H. et Knowles T., 2009. Whale Watching Worldwide : Tourism numbers, expenditures and expanding economic benefits, International Fund for Animal Welfare, 295 p. [pdf].

- Pelletier Philippe, 2017. « Les Japonais, tueurs ou protecteurs de baleine ? », La Géographie, n° 1566, p. 20–23.

- Nguyen Quoc-Thanh, 2017. Le culte de la baleine. Un héritage muliculturel du Vietnam maritime, Presses universitaires de Provence, 160p.

- Saladin d’Anglure Bernard, 1999. « La chasse à la baleine chez les Inuit de l’Arctique canadien » in Bobbe S., Baleines, un enjeu écologique, Autrement, p. 88–124.

- Saladin d’Anglure Bernard, 2004. « Le troisième sexe social des Inuit », Diogène, n° 208, vol. 4, p. 157–168.

- Victor Anne-Marie, 1987. « Éléments symboliques de la chasse à la baleine », Études Inuit Studies, vol. 1, n° 2, p. 139–163.

Antoine DELMAS

Chercheur associé, Université de Poitiers, EA 2252-Ruralités

Jacques GUILLAUME

Professeur émérite, Université de Nantes, UMR 6554-LETG

Mise en web : Jean-Benoît Bouron

Pour citer cet article :Antoine Delmas et Jacques Guillaume, « La chasse des cétacés, révélatrice des rapports multiples de l’Humanité avec la Planète océane », Géoconfluences, novembre 2018. |

Pour citer cet article :

Antoine Delmas et Jacques Guillaume, « La chasse des cétacés, révélatrice des rapports multiples de l’Humanité avec la Planète océane », Géoconfluences, décembre 2018.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/chasse-baleiniere

Mode zen

Mode zen