Notions en débat. Le virtuel et le réel dans la géographie du numérique

Bibliographie | citer cet article

Avec l’émergence de l’informatique grand public et l’usage croissant d’Internet et des TIC depuis le milieu des années 1990, le terme « virtuel » est de plus en plus employé pour décrire « ce qui se passe en ligne » ou dans l'expression « monde virtuel ». Il peut s’agir d’une conversation sur un réseau social, de la sauvegarde automatique de données dans un « cloud » ((Le terme cloud, très employé dans la communication des entreprises, désigne simplement les serveurs distants sur lesquels un utilisateur peut sauvegarder ses données au lieu de le faire sur son propre appareil.)), d’une partie de jeu vidéo ou, aujourd’hui, des applications de « réalité virtuelle » qui permettent de s’immerger presque physiquement dans un environnement numérique.

Cet usage du terme virtuel dérive de sa signification philosophique initiale : est virtuel ce qui n’est qu’« en puissance », potentiel, par opposition à ce qui est actuel, effectif. Par dérive de sens, l’usage oppose aujourd’hui le monde réel, physique, dans lequel évolue le corps, à un pseudo-monde auquel on accéderait par le biais d’écrans, de claviers, de manettes, de micros, etc. La géographie a longtemps été marquée par une approche matérialiste du réel, faisant la part belle aux réalités territoriales et concrètes, et qui pourrait sembler contradictoire avec l’appréhension spatiale de telles réalités « virtuelles ». Pour autant, la dimension idéelle des pratiques et des phénomènes spatiaux n’en est pas moins devenue un objet à part entière de la science géographique, par exemple autour de la question des représentations ou dans le champ de la géographie culturelle. Bien que la géographie du numérique se soit d’abord consacrée à la géographie des réseaux matériels et aux logiques d’aménagement du territoire, elle peut aujourd’hui rendre compte également de la dimension spatiale des phénomènes numériques en ligne. L’objet de cet article est de montrer comment.

1. Un espace « virtuel » aux externalités très concrètes

Parler d’un monde virtuel fait oublier que ses infrastructures sous-jacentes sont tout à fait tangibles. La production de terminaux (téléphones portables, ordinateurs, télévisions connectées…) et de réseaux de communication (fibres optiques, modems, serveurs…) ont des conséquences spatiales concrètes. L’ingénieur Philippe Bihouix avance qu’on occulte trop rapidement « l’aspect bien matériel des nouvelles technologies », et que « le numérique n’a évidemment rien de virtuel » (Bihouix 2014). De l’extraction de matières premières à leur transformation en produits finis, la géographie économique rappelle combien sont matérielles les fondations de nos mondes virtuels. Selon le rapport Clicking Clean de Greenpeace, la consommation d’électricité pour la production de matériel informatique, le fonctionnement des réseaux et l’alimentation des appareils et des centres de données aurait représenté 7 % de la consommation électrique mondiale en 2012. Si le secteur informatique était un pays, il serait le troisième consommateur d’électricité au monde, après la Chine et les États-Unis, et devant la Russie (Cook, 2017). De même, la géopolitique et la géographie physique entrent en ligne de compte pour choisir les tracés des dorsales d’Internet, les faisceaux de fibre optique qui permettent les échanges à longue distance, au même titre que les oléoducs et gazoducs des industries pétrolières et gazières. Des micro-conflits d’aménagement nombreux naissent de l’installation d’équipements tels que les antennes pour l’Internet mobile.

|

2. Internet : un nouvel espace, mais pas un nouveau monde

Malgré certaines visions prospectives ayant eu un certain succès dans les années 1990, Internet n’a aboli ni l’espace, ni la géographie. Dans un élan d’enthousiasme (et de crainte) vis-à-vis de cette technologie émergente, on a alors pu penser que le virtuel finirait par supplanter le réel. Les TIC, vues comme des technologies ubiquistes, a-spatiales, auraient donc fini par rendre caduque la question de la distance et de l’espace dans nos sociétés, aboutissant à une forme de déterritorialisation. Ainsi, Paul Virilio a longtemps prophétisé la « fin de la géographie » et la médiatisation électronique de toute relation au monde ((Voir Virilio Paul, « Un monde surexposé - Fin de l’histoire, ou fin de la géographie ? », Le Monde diplomatique, 1er août 1997.)). Cette approche trouve un écho dans des œuvres cinématographiques telles que le film d’animation Wall-E (Pixar, 2008). Dans un futur dystopique, les humains du début du XXIIe siècle sont perpétuellement rivés à leurs écrans, tandis que des robots répondent à tous leurs besoins. Leurs relations sociales se font exclusivement à distance, par visioconférence, et ils sont tout juste attentifs à la publicité qui est massivement diffusée dans l’espace alentour. Dans l’extrait (document 2), à 2’20’’, le robot Wall-E a toutes les peines du monde à interagir avec une habitante de ce monde futuriste, qui semble comme sortie de sa torpeur lorsqu’elle détache enfin les yeux de son moniteur pour regarder autour d’elle et céder le passage au héros.

Document 2. Un futur dystopique dans le film Wall-E

En fait, même si elles permettent de s’affranchir des distances et de communiquer avec le monde entier, les TIC ne gomment pas les contextes spatiaux, et prolongent plutôt la plupart des pratiques spatiales existantes. Ainsi, on tend à communiquer en ligne ou par téléphone davantage avec les personnes qu’on fréquente par ailleurs au quotidien, contrairement aux attentes autour de l’émergence d’Internet comme un « village global » (McLuhan, 1967).

De même, certains postulaient que les villes perdraient de leur attractivité du fait des possibilités nouvelles offertes par le télétravail ou par la vente en ligne. Pourquoi accepter les contraintes de la densité urbaine si son « effet d’agglomération » spatial devait être battu en brèche par la possibilité d’accéder à la plupart des biens et des services de chez soi ? Dans les faits, l’explosion des communications numériques a au contraire renforcé les hiérarchies spatiales existantes, au profit des espaces urbains déjà les mieux dotés. Internet n’étant pas aussi ubiquiste et immatériel qu’on l’a d’abord cru, ce sont en fait les métropoles qui bénéficient les premières des innovations qui accompagnent le développement d’Internet et du Web. Ainsi, en France, alors que les grands centres urbains sont presque intégralement raccordés en fibre optique et que le lancement commercial de la 5G mobile se profile en France à l’horizon 2020, toutes les zones blanches ne sont pas résorbées dans l’espace rural, et les infrastructures de télécommunication y ont souvent une à plusieurs générations de retard. Le plan gouvernemental France Très Haut Débit prévoit une couverture nationale en « très haut débit » (au moins 30 megabits par seconde) pour 2022 seulement, alors que les débits dépassent déjà les 100 megabits par seconde dans la quasi-totalité des métropoles (Paris, Lyon, Bordeaux…) et jusque dans un certain nombre de villes moyennes (Dax, Niort, Noyon…). Au Gabon, 2 700 villages isolés représentant 15 % de la population du pays, ont fait l’objet d’un programme de raccordement aux réseaux de communication, piloté par l’État, les opérateurs privés de téléphonie jugeant ce raccordement trop peu rentable (Gonin et Quéva, 2018, p. 213).

Cette logique de hiérarchisation des espaces selon la qualité de leur connexion aux réseaux numériques s’observe aussi à une échelle plus fine. Dans certains secteurs spécifiques, comme le trading à haute fréquence, les activités se concentrent ainsi dans les quelques premières places boursières mondiales, et ce jusqu’aux micro-échelles des quartiers, voire des bâtiments hébergeant les serveurs informatiques des places boursières elles-mêmes. Dans cette course à la vitesse, des distances de quelques mètres peuvent faire perdre les millisecondes qui avantageront un opérateur concurrent dans l’achat et la revente quasi instantanée de titres boursiers à des fins spéculatives. Bien que ces opérations semblent le paroxysme de la virtualité, elles n’en tiennent donc pas moins à des contraintes physiques déterminantes, et ont des conséquences tout à fait réelles : le 23 avril 2013, Wall Street a ainsi perdu 105 milliards de dollars de capitalisation durant quelques minutes suite à une rumeur sur un attentat à la Maison Blanche dont les conséquences sur le marché ont été très vite amplifiées par les algorithmes de trading à haute fréquence (Pfimlin, 2013).

3. L’espace géographique contemporain est hybride

Ainsi que le soulignent des auteurs comme Henry Bakis (2007), l’espace contemporain est fondamentalement hybride : il est de plus en plus difficile de distinguer entre le « réel » et le « virtuel » dans la construction de l’espace et des pratiques spatiales. Par exemple, les technologies numériques accompagnent toujours davantage les déplacements, qu’il s’agisse simplement de se géolocaliser et de déterminer un itinéraire pour un trajet en voiture ou en transport en commun, ou encore de coordonner les mobilités de toute une famille à l’aide d’applications de messagerie qui permettent d’adapter les choix de déplacement en temps réel. Il ne s’agit plus seulement de déterminer quel est le trajet d’un point A à un point B à l’aide d’une carte, en s’appuyant sur des panneaux de signalisation, et en adaptant occasionnellement son itinéraire selon les suggestions de l’autoradio : à l’aide d’un smartphone, le déplacement est « augmenté » d’une grande variété d’informations jusque-là inaccessibles au conducteur, et qui lui permettent d’adapter son trajet comme jamais auparavant. Sans révolutionner les techniques de transport en elles-mêmes, les technologies de l’information et de la communication recomposent donc fortement les mobilités de manière tout sauf virtuelle.

|

Boris Beaude pousse cette idée jusqu’à dire que le couple de notions réel/virtuel n’a en fait guère de sens lorsqu’on parle d'Internet en géographie. Il n’y aurait pas d’un côté un véritable espace (« réel », matériel) et de l’autre un espace métaphorique (« virtuel »). Il affirme qu’« Internet [lui-même] est un espace » à part entière. Ainsi, un site web est pour lui un « lieu réticulaire » (Beaude 2012). Comme tout lieu, il permet la mise en présence d’individus, le partage d’un espace commun pour l’action. Il analyse par exemple l’encyclopédie en ligne Wikipédia autant comme un document que comme le lieu qui permet la production de l’encyclopédie : l’encyclopédie Wikipédia est construite directement sur le site web Wikipédia, par des contributeurs qui y échangent, transforment sa topographie en proposant de nouveaux articles, etc. Signe de ce changement de paradigme, l’armée française elle-même s’est dotée en 2017 d’un commandement des forces de cyberdéfense des armées françaises, le COMCYBER, pour coordonner les opérations militaires dans ce nouveau théâtre d’opérations qu’elle appelle le « cyberespace » (Ministère des Armées 2018). Il s’agit d’une unité de l’armée française coordonnant 3 400 combattants, qui dispose de moyens en propre et d’un état-major ((Voir aussi https://www.cellie.fr/2018/06/01/le-cyberespace-nouveau-theatre-doperation-dans-la-strategie-defense-nationale-francaise et l’entrée « guerre numérique » dans le glossaire.)).

|

Conclusion

En somme, il importe aujourd’hui de ne plus opposer mondes « réel » et « virtuel » au risque de perdre de vue l’hybridité croissante de l’espace géographique et des pratiques spatiales avec Internet et les TIC. On pourrait même considérer les pratiques en ligne comme des pratiques spatiales à part entière, ce qui ferait envisager les services internétiques comme de nouveaux lieux immatériels à part entière. Dans ce paradigme encore minoritaire de la géographie du numérique, on parlera plus volontiers de matérialité, d’espace tangible ou de pratiques concrètes, par opposition à l’espace internétique, à des lieux réticulaires ou encore à des interactions en ligne.

Bibliographie

- Bakis Henry, 2007. « Le « géocyberespace » revisité ». Netcom n°21 (3‑4), p. 285‑96.

- Beaude Boris. 2012. Internet: changer l’espace, changer la société - Les logiques contemporaines de synchorisation. Limoges (France), Fyp éditions.

- Cook Gary, 2017. « Clicking clean: who is winning the race to build a green Internet ? » Washington DC (États-Unis), Greenpeace.

- Couchot, Édmond. « Art numérique ». In Encylopedia Universalis. Consulté le 29 mai 2019.

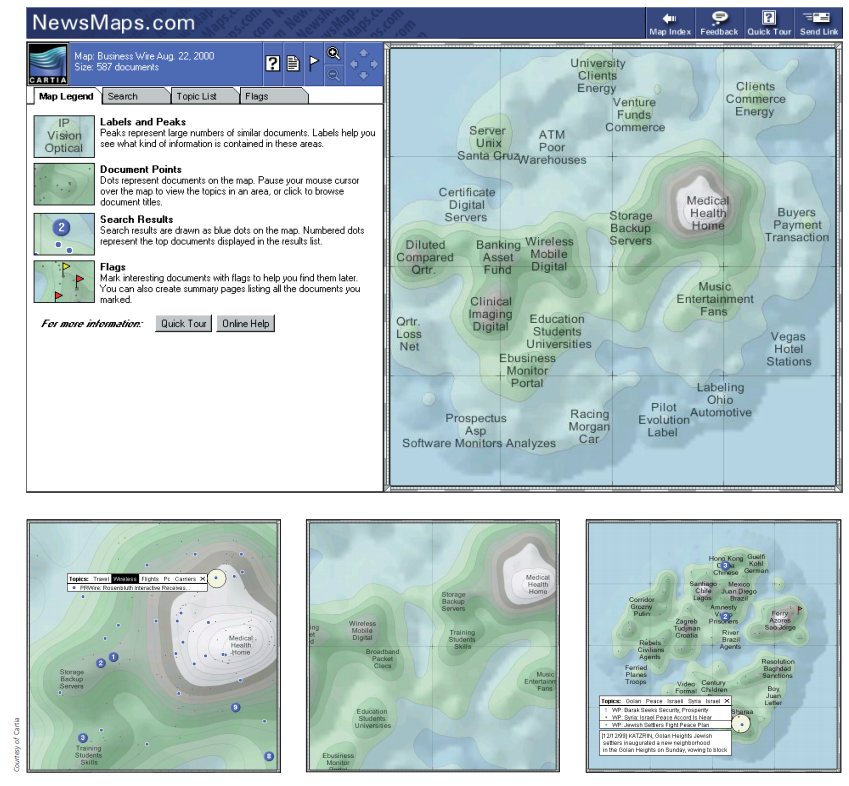

- Dodge Martin, Kitchin Robert, Atlas of Cyberspace, Addison Wesley, 2001.

- Douzet Frédérick et Desforges Alix, 2018. « Du cyberespace à la datasphère. Le nouveau front pionnier de la géographie ». Netcom, no. 32 (1-2), p. 87‑108.

- Gonin Alexis et Quéva Christophe, Géographie des espaces ruraux, Armand Colin, coll. « portail », 2018.

- McLuhan, Marshall, et Quentin Fiore. The Medium is the Massage. Édité par Jerome Agel. Londres (Royaume-Uni): The Penguin Press, 1967.

- Ministère des Armées, « La cyberdéfense ». Institution. defense.gouv.fr. 17 octobre 2018.

- Pfimlin Édouard, 2013. « Trading algorithmique : mobilisation contre la “menace” des ordinateurs boursiers ». Le Monde, 20 mai 2013.

Sitographie

- https://www.telegeography.com/

- mondegeonumerique.wordpress.com/

- Le groupe de recherche soutenu par des industriels du secteur des télécommunications. Publie notamment une carte complète et fréquemment mise à jour du réseau des câbles sous-marins dans le monde, la Submarine Cable Map (https://www.submarinecablemap.com)

|

Du même auteur : Jean-François Perrat, « Carte à la une : peut-on cartographier le dark web ? », Géoconfluences, janvier 2017. |

Jean-François PERRAT

Agrégé de géographie, doctorant à l'ENS de Lyon, ATER à l'université Paris-Est Créteil

Mise en web : Jean-Benoît Bouron

Pour citer cet article :

Jean-François Perrat, « Notions en débat. Le virtuel et le réel dans la géographie du numérique », Géoconfluences, janvier 2020.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/virtuel-reel

Mode zen

Mode zen