Les populations d'origine indienne hors de l'Inde : fabrique et enjeux d'une "diaspora"

Bibliographie | citer cet article

L’année 2015 marque le centenaire du retour du Mahatma Gandhi sur le sol indien après plus de vingt ans passés en Afrique du Sud. L’événement fut célébré en grande pompe au mois de janvier à Gandhinagar, la « ville de Gandhi » et capitale de l’État du Gujarat, dans le cadre des journées consacrées chaque année aux Indiens expatriés (Pravasi Bharatya Divas [1]). En effet depuis 2003, le gouvernement indien rend régulièrement hommage à ce qu’il nomme « la diaspora indienne ». Cependant New Delhi n’utilise cette expression que depuis le tournant des années 2000, alors que les émigrations depuis le sous-continent sont pluriséculaires, voire millénaires. Auparavant ces personnes étaient désignées comme des « Indiens d’outre-mer » (Overseas Indians), bien que toutes n’aient pas émigré par voie maritime.

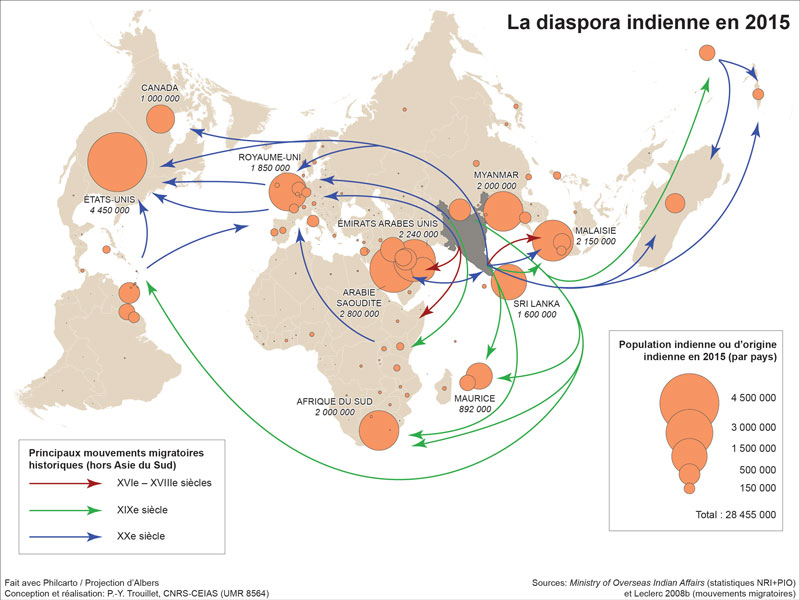

Ce recours relativement récent au terme « diaspora » dans le langage officiel indien montre que l’idée d’« une diaspora indienne » est loin d’aller de soi et mérite discussion. La question est d’autant plus intéressante que l’on estime aujourd’hui cette population à plus de vingt-huit millions de personnes présentes dans plus de cent trente pays, et qu’elle joue un rôle politique ou économique non négligeable dans au moins une vingtaine d’entre eux (Ministry of External Affairs, 2015). Les Indiens de l’étranger représentent ainsi non seulement un objet de connaissance géographique, mais aussi un enjeu politique, économique et culturel pour l’État indien comme pour les pays d’accueil de cette « diaspora ».

Cet article entend retracer les grands traits de l’histoire migratoire de ces populations, discuter la fabrique de l’expression « diaspora indienne », et présenter les principaux enjeux liés à cette population transnationale. Le terme « indien » aura ici une valeur générique pour désigner l’ensemble des populations originaires du sous-continent pour la période antérieure à l’Indépendance indienne de 1947, mais il sera ensuite exclusivement réservé aux personnes originaires de l’Union indienne ou qui s’identifient à cette origine. Le terme “sud-asiatique” désignera les populations originaires du sous-continent qui, depuis la décolonisation, se rattachent non seulement à l’Union indienne, mais aussi au Pakistan, au Bangladesh, au Népal, à Sri Lanka ou aux Maldives.

1. L’histoire migratoire des populations d’origine indienne

Au-delà de l’Asie du Sud, les courants majeurs de l’émigration indienne peuvent être regroupés en trois grandes phases historiques : les mouvements de population précoloniaux qui ont essaimé en Asie et dans l’océan Indien, les migrations du cadre colonial, puis les émigrations post-coloniales qui concernent principalement les pays occidentaux et du Moyen-Orient.

1.1. Les mouvements précoloniaux

Les premières mobilités des Indiens hors du sous-continent concernaient davantage des mouvements de petits groupes que de grandes migrations. Impliquant essentiellement des militaires, des commerçants et des missionnaires, elles ont commencé pendant l’Antiquité et duré jusqu’à la fin du Moyen-Âge. Leur géographie reflète la situation de l’Inde, carrefour entre la Chine, le monde musulman, l’Asie du Sud-Est et la côte orientale de l’Afrique.

Plusieurs routes commerciales ont été établies assez tôt entre l’Inde et l’Asie orientale : routes terrestres vers le Yunnan et la région du Mékong dès le IIe siècle avant J.-C. ; routes maritimes reliant le Bengale à la Malaisie et l'Indochine, ou les côtes de Coromandel et de l'Orissa aux territoires de l’Est asiatique ; routes côtières entre le delta du Gange et Ceylan (Benoist, 1988). Une première [2] communauté tamoule s’installe d’ailleurs durablement au nord de l’actuel Sri Lanka au Ier siècle de notre ère. À la même époque, une route maritime traversant l’océan Indien puis la mer Rouge relie même l’Inde à l’Empire romain.

C’est durant cette longue période que l’hindouisme et le bouddhisme sont diffusés à Ceylan et en Asie du Sud-Est, notamment sous l’impulsion de l’empereur bouddhiste Ashoka (304-232 avant J.-C.) ou de dynasties hindoues telles que les Pallava (III – IXe siècles) ou les Chola (IXe – XIIIe siècles) du pays tamoul. Des pouvoirs politiques hindous s’installent au cours du premier millénaire dans la péninsule indochinoise, à l’instar des dynasties Gandhara en Thaïlande (I ou IIe – XIIIe siècles), Champa au Vietnam (IIe – XVe siècles) ou Funan au Cambodge (IIIe – XIVe siècles).

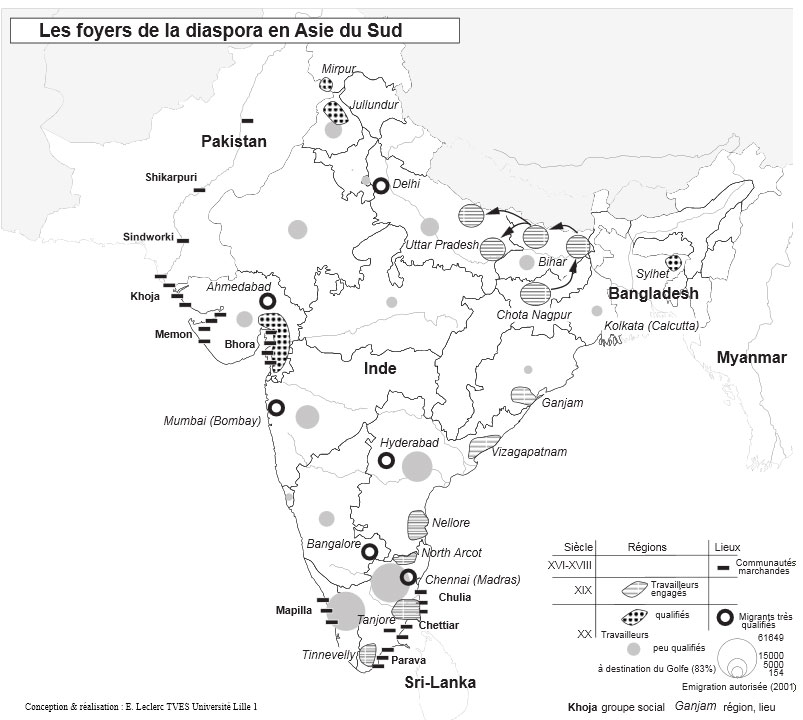

Si l’histoire a surtout retenu de cette époque l’influence des royaumes et empires hindous sur ces « états hindouisés » (Coeddes, 1948) du Sud-Est asiatique, de nombreux commerçants (gujaratis, punjabis et sindhis notamment) ont relié pendant des siècles le Nord-Ouest de l’Inde, très actif dans le commerce caravanier, aux empires musulmans du Proche-Orient, tandis que d’autres marchands, du Nord comme du Sud du sous-continent, fréquentaient les comptoirs de l’Afrique orientale et animaient le commerce de l’océan Indien.

À partir des Xe-XIe siècles, les relais indianisés et hindouisés de la péninsule malaise et de l’Indonésie participent à l’influence des sociétés hindoues à Madagascar et sur la côte orientale de l’Afrique. Puis, dès le XIIIe siècle et jusqu’à l’arrivée des Portugais au tournant du XVIe siècle, les Gujaratis contrôlent le commerce des épices sur les deux rives de l’océan Indien, avec d’autres communautés marchandes telles que les Paravas (hindous), les Chettiars (hindous) et les Chulias (musulmans) de la côte du Coromandel, ainsi que les Mapillas (musulmans) de la côte de Malabar (Leclerc, 2008a). La plupart de ces groupes résistent ensuite à la progressive domination commerciale des Européens, en servant localement de relais bancaires et de prêteurs de fonds. L’expansion coloniale permet même à certaines communautés de s’installer dans plusieurs points du globe, à l’instar des Sindworkis qui s’établissent dans des relais commerciaux d’Afrique du Nord, d’Europe du Sud et d’Amérique Centrale (Markowits, 2000 cité par Leclerc, 2008a). On retiendra enfin le cas des « lascars », ces célèbres marins indiens qui, embarqués sur les navires indiens puis européens, ont transité dans tous les ports du monde.

Source : Éric Leclerc, « Peut-on parler d’une diaspora indienne ? », L’Information géographique, 2008, 72

Carte reproduite avec l'aimable autorisation d'Éric Leclerc.

1.2. Les migrations de masse du cadre colonial

Les migrations indiennes ne prennent une ampleur mondiale qu’à partir du XIXe siècle, dans le contexte colonial. Ce sont précisément les émigrations de cette époque qui sont à l’origine de la majorité de l’actuelle « diaspora » indienne.

Elles concernent dans un premier temps une migration de travailleurs (ou coolies) engagés sous contrats pluriannuels. Relevant du système dit de « l’engagisme » (indenture system), cette migration prolétaire se développe surtout dans les pays miniers et de plantation des empires coloniaux devant remplacer les esclaves suite à l’abolition de l’esclavage (1833-34 dans l’Empire britannique et 1848 dans l’Empire français).

Entre 1834 et 1912, l’administration coloniale britannique envoie ainsi plus d’1,5 million Indiens vers Maurice (450 000), les Caraïbes (200 000), la Guyane britannique (239 000), le Suriname (34 300), l’Afrique orientale (32 000) et australe (52 0000 au Natal), ainsi qu’aux îles Fidji (61 000) (Tinker, 1974). Ce type de migration prolétaire se développe aussi dans des espaces plus proches de l’Asie du Sud-Est, notamment vers les plantations de thé de Ceylan, et les cultures d’hévéa de Birmanie (2,5 millions) et de Malaisie (2 millions) (Ministry of External Affairs, 2002). Tout comme les Anglais, les Français et les Hollandais ont également eu recours à ce système de recrutement auquel on doit l’essentiel de la présence indienne à l’île Bourbon et dans les Antilles françaises, ainsi qu’en Indochine et en Insulinde (Guilmoto, 1991).

La plupart de ces travailleurs sont des hindous appartenant à des « basses » castes (jâti) rurales. Et si la majorité des engagés des plantations embarquent dans les ports de Madras et de Calcutta, puisque les principaux contingents de travailleurs proviennent du Bihar, des Provinces Unies et de la Présidence de Madras, ceux partis pour Afrique de l’Est viennent principalement du Gujarat (Benoist, 1988). Les proportions des origines régionales sont assez inégales d’un contexte à l’autre. Les Tamouls, originaires du sud de l’Inde, sont par exemple largement majoritaires dans les plantations de Bourbon, de la péninsule malaise et surtout de Ceylan, mais très minoritaires à l’île Maurice comparativement aux Bhojpuris d’origine nord-indienne. Cela s’explique en partie par le fait que les districts de départ envoient souvent leurs travailleurs vers les mêmes destinations, tels ceux de Tinnevelly généralement en partance pour Ceylan, ceux du North Arcot vers l’Afrique du Sud et ceux de Ganjam vers la Birmanie (Leclerc, 2008a). De même, les prélèvements d’émigrants sont très inégaux au sein d’une même région, notamment dans la Présidence de Madras où la plupart des engagés proviennent des districts côtiers comme ceux de Tanjore, Nagapattinam ou Nellore (ibid.). Le recours régulier au système de recrutement collectif du « kangani » (littéralement « contremaître » ou « chef d’équipe » en tamoul), qui est fondé sur le réseau local du contremaître, accentue cette concentration géographique des zones d’émigration. Des dynamiques similaires ont joué dans les districts du Nord de l’Inde.

Une phase de migration libre se développe ensuite, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle en Afrique australe et orientale, en Birmanie, en Malaisie et aux Fidji, impliquant essentiellement des banquiers, des commerçants ou des employés s’engageant comme auxiliaires impériaux de l’Empire britannique. Appartenant plutôt à des « hautes » castes, notamment tamoules et gujaraties, ces « free passengers » constituent une classe marchande et une petite élite intellectuelle conservant des liens commerciaux, culturels et politiques avec le sous-continent (Carsignol, 2011). C’est dans ce contexte que Gandhi part comme avocat au Natal entre 1893 et 1914.

On retiendra également le cas des Punjabis qui, majoritairement de confession sikhe et désignés comme une « race martiale » [3] par les Britanniques à l’époque coloniale, sont recrutés massivement dans l’armée impériale et postés notamment en Asie du Sud-Est, à Singapour et Hong Kong. De nombreux travailleurs punjabis participent également à la construction du chemin de fer en Afrique du Sud et de l’Est, suivis peu à peu par des commerçants et entrepreneurs originaires de la même région. Entre 1904 et 1906, un important contingent d’agriculteurs punjabis immigre aussi en Colombie Britannique, en raison d’un contexte très favorable à l’arrivée jusqu'à ce que la législation canadienne leur ferme brutalement ses portes et les conduise à investir également la Californie.

1.3. Les migrations postcoloniales vers l’Occident et le golfe Persique

Après l’Indépendance indienne de 1947, les cadres migratoires et les pays de destination changent pour concerner essentiellement l’Occident et le Moyen-Orient.

En Grande-Bretagne, les premières vagues d’immigration massive ont lieu entre 1950 et 1970 en réponse à la demande de main-d’œuvre liée à la croissance économique de l’époque. La majorité de ces migrants sont des hommes célibataires, majoritairement originaires du Nord de l’Inde (Punjab et Gujarat), et rejoints ensuite par leur famille.

Entre la fin des années 1960 et les années 1970, une nouvelle catégorie d’immigrants indiens arrive à Londres, dans l’ancienne métropole coloniale : les « deux fois migrants » (twice migrants). Les troubles politiques liés à la décolonisation conduisent en effet de nombreux Indiens installés depuis plusieurs générations dans une autre colonie à quitter leur premier pays d’installation pour gagner l’ancienne métropole coloniale. C’est notamment le cas au Kenya et en Ouganda où est menée une politique d’africanisation, mais aussi à Trinidad, Guyana et aux Fidji, agités par des conflits inter-ethniques. Depuis l’Ouganda, ce sont ainsi 27 000 Indiens qui gagnent la Grande-Bretagne, alors que 10 000 retournent en Inde, 6 000 partent au Canada, 1 000 au Pakistan et 4 000 dans divers pays d’Europe (Ghai, 1965).

De manière générale, l’influence exercée par l’ancienne métropole coloniale sur la constitution de l’espace migratoire des populations d’origine indienne invite à parler d’une matrice quadrangulaire (Kliot, 1996) dépassant le modèle triangulaire classique des diasporas qui repose habituellement sur « l’ici », le « là-bas » et « l’ailleurs », c’est-à-dire le pays d’accueil, le pays d’origine et la communauté transnationale (ou diaspora).

La matrice quadrangulaire de la « diaspora » indienne

Depuis la fin des années 1960, les États-Unis, le Canada et l’Australie offrent des alternatives migratoires et économiques particulièrement attractives pour les Indiens, qu’ils viennent directement d’Inde, du Royaume-Uni ou d’autres anciennes colonies. Ces migrations concernent surtout des personnes originaires des grandes métropoles indiennes (Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad) et issues de milieux socio-professionnels élevés (ingénieurs, médecins, universitaires, avocats). La communauté indienne des États-Unis, estimée à près de 4,5 millions d’individus en 2015, est ainsi la minorité ethnique ayant le PIB par habitant le plus élevé du pays (Kurien, 2014). Les cohortes d’informaticiens indiens employés dans la Silicon Valley (10% des employés de Microsoft) font d’ailleurs figure d’archétype de la success story des Indiens aux États-Unis. Par exemple, Satya Nadella, le nouveau PDG de Microsoft, est né à Hyderabad et a fait ses études supérieures à Chicago ainsi que dans le Wisconsin. Au Canada, la majorité des Tamouls indiens (et non sri-lankais [4]) sont également des migrants très qualifiés provenant des grandes métropoles indiennes (Bradley, 2015). Si la plupart d’entre eux appartiennent à la plus « haute » caste hindoue des brahmanes, la principale communauté d’origine indienne installée au Canada est néanmoins celle des Punjabis (Statistique Canada, 2006). Beaucoup de migrants indiens qualifiés, en particulier des informaticiens, partent également travailler dans la péninsule malaise (Leclerc, 2012), où ils rejoignent de nombreux Indiens installés depuis la période coloniale.

|

La nouvelle destination principale des émigrants indiens concerne les pays du Golfe Persique où, depuis les années 1970, l’essor de l’exploitation pétrolière a entraîné une forte croissance consommatrice de main-d’œuvre pas ou peu qualifiée. Principalement originaires des régions littorales de l’Inde occidentale (en particulier du Kérala), ces migrants étaient majoritairement musulmans avant de voir très récemment leur profil confessionnel se diversifier (Venier, 2010). On estime aujourd'hui à près de 5 millions les Indiens qui y travaillent, dont plus de la moitié pour la seule Arabie Saoudite (Ministry of External Affairs, 2015). Mais dans la mesure où le droit de résidence permanent, l’accès à la nationalité et le regroupement familial y sont souvent interdits, ces migrants - des hommes seuls pour la plupart - retournent généralement en Inde à la fin de leur contrat, quitte à en solliciter un nouveau une fois rentrés et ainsi renforcer le régime circulatoire institué entre le Kérala et les pays du Golfe. |

La « diaspora indienne » en 2015 : pays d'accueil |

L’histoire migratoire des populations d’origine indienne s’étend ainsi à l’ensemble du monde. L'histoire longue et complexe des migrations indiennes fait de l’espace migratoire indien un ensemble dynamique traversé par de multiples flux et circulations, et composé de nombreux sous-champs migratoires fondés sur des réseaux reposant sur des solidarités ethnolinguistiques, religieuses, régionales (voire locales), de caste ou de classe.

Complément : Quelques figures de la « diaspora » indienne

- Parmi les écrivains en langue anglaise

V.S. Naipaul, né en 1932 à Trinité-et-Tobago dans une famille de coolies engagés dans les plantations de canne à sucre au XIXe s., a été naturalisé britannique en 1952. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 2001.

Salman Rushdie, né en 1947 à Bombay, de nationalité britannique. L'auteur des Versets sataniques (1988) vit aux États-Unis depuis 2000.

- Parmi les cinéastes :

Gurinder Chadha, née en 1960 à Nairobi (Kenya), de nationalité britannique, a réalisé de nombreux films Joue-la comme Beckham (2002).

- Dans le monde des arts plastiques :

Anish Kapoor, né à Bombay en 1954, de nationalité britannique, est un sculpteur et plasticien, prix Turner en 1991. En 2015, il expose ses oeuvres monumentales dans les jardins du château de Versailles.

- Dans le monde de la musique :

Norah Jones, née en 1979 à New-York, de nationalité américaine est une chanteuse et musicienne, fille du joueur de sitar indien Ravi Shankar, né à Varanasi en 1920.

- Dans le domaine de la recherche scientifique :

Subrahmanyam Chandrasekhar, né en 1910 à Lahore, naturalisé américain en 1953, a reçu le prix Nobel de physique en 1983. Il est mort à Chicago en 1995.

Amartya Sen, né en 1933 au Bengale occidental, vit aux États-Unis, en Angleterre et au Bengale occidental. Il a gardé la nationalité indienne. Il a reçu le prix Nobel d'Economie en 1998.

- Dans le monde des affaires :

Lakshmi Mittal, né en 1960 au Rajasthan, de nationalité indienne. Cet industriel à la tête de l'entreprise sidérurgique ArcelorMittal, plus grand producteur d'acier du monde, habite Londres.

Satya Nadella, né en 1967 à Hyderabad, et naturalisé américain. Le nouveau PDG de Microsoft (depuis 2014) a fait ses études supérieures en Inde puis à Chicago ainsi que dans le Wisconsin.

2. L’invention d’ une « diaspora indienne »

Comment et pourquoi l’expression « diaspora » indienne, qui n’est pas une catégorie naturelle (ou émique) pour les migrants et/ou leurs descendants, est-elle arrivée dans le champ lexical officiel de l’Union indienne et dans la littérature scientifique des trois dernières décennies ?

Le terme « diaspora » est ici compris au sens défini par Michel Bruneau (2003 : 25), c’est-à-dire un phénomène migratoire et transnational répondant à quatre principaux critères : 1/ Une population dispersée sous la contrainte dans plusieurs lieux ou territoires non immédiatement voisins de celui d’origine. 2/ Des territoires de destination choisis en raison de la constitution de chaînes migratoires. 3/ Une population s’intégrant dans les pays d’accueil sans s’assimiler, c’est-à-dire conservant une conscience identitaire liée à la mémoire de la société et du territoire d’origine. 4/ Des groupes dispersés qui conservent et développent entre eux et avec la société d’origine (lorsqu’elle existe encore), des échanges matériels et immatériels organisés en réseaux (personnes, biens, informations, capitaux, etc.).

2.1. La « diaspora indienne » dans le champ de la recherche

Sur le plan théorique, il convient de rappeler la forte érosion du concept de diaspora depuis les années 1960, qui, d’un nom propre réservé à la diaspora juive, en est venu à constituer une sorte de mot valise appliqué à toute dispersion de populations, et abondamment repris dans les médias. L’accélération et l’intensification des migrations internationales et des échanges transnationaux au cours des dernières décennies ne sont bien sûr pas étrangères au phénomène.

C’est dans ce contexte très général que l’expression « diaspora indienne » apparaît dans la sphère de la recherche, formulée pour la première fois en 1976 par Agehananda Bharati [5] (qui n’en donne cependant aucune définition précise) avant d’intéresser la recherche anglo-saxonne dès le milieu des années 1980, en raison des liens historiques particulièrement forts entre l’Inde, sa « diaspora » et le Royaume-Uni. En France, l’intérêt est plus tardif, en dépit de deux articles précurseurs de l’historien Éric Meyer en 1979 puis de l’anthropologue Jean Benoist en 1988. Le terme a été repris depuis dans de nombreux travaux.

Pour autant, beaucoup de chercheurs refusent de prendre l’expression « diaspora indienne » pour acquise et restent critiques quant à sa pertinence et légitimité (notamment Benoist, 1988 ; Landy, 2003 ; Oonk, 2007 ; Leclerc, 2008a). On trouve parmi les principaux arguments des détracteurs le fait que les Indiens de l’étranger n’ont pas tous migré sous la contrainte, qu’il existe un État-nation indien où tous n’ont pas nécessairement envie de retourner, ou encore qu’à l’instar de la population indienne, qui se caractérise par une grande diversité ethnolinguistique, religieuse, culturelle, de castes et de classes, les Indiens d’outre-mer ne sauraient être considérés comme une communauté uniforme et solidaire. Comment en effet voir une réelle unité dans ce palimpseste de communautés, de trajectoires et de contextes migratoires ? L’histoire des migrations indiennes semble au contraire avoir produit des communautés dispersées aux intérêts souvent divergents. Il arrive même que certaines d’entre elles soient concurrentes dans les pays d’accueil, comme par exemple à Maurice, où la minorité tamoule (6 % de la population nationale [6]) se distingue et s’oppose politiquement aux Mauriciens d’origine bhojpuri (40%) qui ont la mainmise sur le poste de premier ministre depuis l’Indépendance (Trouillet, 2014). Si tant est que le terme « diaspora » puisse être appliqué aux cas indiens, c’est probablement au pluriel qu’il semble alors le plus pertinent de l’envisager. Le débat reste ouvert mais concerne davantage des discussions scientifiques sur les contours d’un concept [7] que le point de vue des populations concernées. Par ailleurs, les politiques ont également leur avis sur la question.

2.2. La fabrique politique de la « diaspora indienne »

Sur le plan politique, les relations entre l’Inde et « sa diaspora » peuvent être regroupées en trois moments (Carsignol, 2011). Tout d’abord l’époque de la décolonisation, durant laquelle les nationalistes indiens ont deux intentions principales : d’une part, présenter les Indiens expatriés comme des « pionniers », des « colons », des « ambassadeurs de la culture indienne », voire des « constructeurs d’empire » (ibid.), afin d’ériger l’Inde au rang de grande civilisation ; d’autre part, défendre les intérêts des travailleurs engagés et promouvoir l’amélioration de leurs conditions de vie dans les territoires d'implantation (Leclerc, 2008a).

Ensuite une période de « dissociation active » vis-à-vis des personnes d’origine indienne initiée par Nehru qui, au lendemain de l’Indépendance de 1947, considérait que l’identité indienne ne pourrait émerger que dans le cadre territorial de l’État-nation. De plus, comme la Partition entre l’Inde et le Pakistan entraîne un déplacement massif de populations (14 millions de personnes au total), rapatrier plusieurs millions d’émigrés indiens ou leur accorder un droit au retour en Inde risquerait de compliquer encore la lourde gestion migratoire au sein du jeune État indépendant. En parallèle, Nehru reçoit des pressions d’autres États récemment décolonisés ne souhaitant pas que l’Inde s’attribue leurs citoyens d’origine indienne. Finalement, le seul rôle de l’Inde durant cette période est de veiller à ce que les Indiens de l’étranger aient un statut égal à celui des autres immigrés lorsqu'ils ne sont pas naturalisés, et à ce qu'ils soient traités conformément aux Droits de l'Homme lorsqu'ils sont devenus citoyens du pays d'installation.

Enfin la posture contemporaine d’ouverture vers cette « diaspora », enclenchée durant les années 1970, soutenue par le premier ministre Rajiv Gandhi dans les années 1980 et fortement renforcée par la droite nationaliste hindoue et son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien), arrivés au pouvoir pour la première fois à la fin des années 1990. À partir des années 1970, le gouvernement prend conscience du potentiel économique que représentent les Indiens d’outre-mer et commence à mettre en place des dispositifs pour les inciter à envoyer des fonds et à investir au pays. En effet, comme la Constitution indienne ne permet pas la double citoyenneté (Citizenship Act de 1955), le gouvernement crée en 1973 la catégorie fiscale des « NRI » (Non-Resident Indians, 11 millions de personnes en 2015) pour éviter une double imposition aux émigrés indiens. Ces NRI sont des citoyens indiens possédant un passeport indien et résidant à l’étranger pendant une période indéterminée, ce qui correspond en pratique à la plupart des émigrants récents partis au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Europe ou en Australie. Cependant, l’accès à la propriété agricole leur est interdite et leurs investissements en Inde sont bloqués sur des comptes non-rapatriables.

La « diaspora indienne » en 2015 : Non-Resident Indians et Persons of Indian Origin

|

|

|

La taxonomie administrative indienne distingue les NRI des « PIO » (Persons of Indian Origin, 17 millions de personnes en 2015), catégorie désignant les ressortissants étrangers ayant déjà possédé un passeport indien ou dont les ascendants (jusqu’à la quatrième génération) sont nés ou ont résidé de manière permanente sur le territoire de l’Inde indépendante (hors Pakistan et Bangladesh), mais qui ont renoncé à leur nationalité en adoptant celle de leur pays d’installation. Pour le dire autrement, la plupart des PIO correspondent aux émigrés de la période coloniale et constituent la majorité de la « diaspora » indienne. En mars 1999, une carte (PIO card) est instaurée pour que les PIO bénéficient des mêmes avantages que les NRI dans les domaines de la propriété immobilière et de l’accès au système éducatif indien (seuls les droits civiques leur sont interdits). Toutefois, son prix élevé (1000 $) empêche cette carte PIO d’être réellement attractive.

C’est en 2000 que l’expression « diaspora indienne » entre véritablement dans le langage officiel de l’Union indienne. En effet, afin d’affiner encore sa politique à l’égard des PIO et des NRI, le gouvernement met alors en place la Haute Commission de la Diaspora Indienne (High Level Committee on Indian Diaspora) chargée d’estimer leur nombre, de faire un bilan sur leurs situations et d’évaluer le rôle qu’ils pourraient jouer dans le développement de l’économie nationale. C’est également sous l’impulsion du gouvernement BJP de l’époque, et sur une préconisation de cette Haute Commission de la Diaspora Indienne, que sont instaurées les journées annuelles dédiées aux Indiens de l’étranger (Pravasi Bharatya Divas), dont les premières ont lieu en 2003 à Delhi. La déclaration suivante, prononcée en janvier 2015 par le premier ministre Narendra Modi lors de ces journées, est très représentative du positionnement des gouvernements BJP : « There was a time when professionals in India went to distant lands to explore new possibilities. Now India awaits you with opportunities » [8].

Journée des Indiens de l'étranger en 2015

Le premier ministre indien, Narendra Modi, présentant le timbre-poste et la pièce de monnaie émis à l’occasion du centenaire du retour du Mahatma Gandhi en Inde, lors de la 13e édition du Pravasi Bharatiya Divas à Gandhinagar, Gujerat, en janvier 2015. Source : narendramodi.in

On remarque que le choix du hindi pour nommer ces cérémonies tranche avec l’usage habituel de l’anglais (langue officielle de compromis évitant les crispations des minorités linguistiques) par l’administration centrale. Ceci relève d’une volonté d’ « hindisation » et d’ « hindouisation » (Therwath, 2007 ; Carsignol, 2011) de la diaspora indienne de la part des nationalistes du BJP qui courtisent les hindous de l’étranger en laissant délibérément de côté les musulmans. En effet, il faut aussi voir le rapprochement de l’Inde vis-à-vis de sa « diaspora » comme un aboutissement du projet national-hindouiste souhaitant fédérer les hindous du monde entier, à l’instar de l’organisation activiste Vishva Hindu Parishad (VHP, l’ « assemblée hindoue universelle ») qui a commencé à implanter des filiales à l’étranger dès les années 1980 (Jaffrelot et Therwath, 2007).

En 2006, après un amendement de la Constitution, le principe d’une citoyenneté d’outre-mer est reconnu et s’accompagne de la création d’une nouvelle « carte OCI » (Overseas Citizenship of India), moins chère que la précédente et apportant de nouveaux bénéfices aux PIO (visa à vie, exemption des inscriptions auprès des autorités à chaque venue en Inde). Les NRI ont aussi la possibilité d’acquérir cette carte OCI, ce qui a pour effet d’entraîner de nouvelles stratégies migratoires transnationales des Indiens hautement qualifiés, en leur permettant d’acquérir une autre citoyenneté lors de leur migration à l’étranger (en particulier dans les pays du Nord) puis d’aller et venir facilement entre l’Inde et le nouveau pays dont ils sont devenus citoyens (Kumar, 2014). La situation actuelle est donc bien éloignée de la politique de dissociation active de l’époque nehruvienne.

3. Les principaux enjeux de la « diaspora indienne »

On peut globalement distinguer trois grands types d’enjeux liés à la « diaspora indienne » : les enjeux politiques et économiques qui viennent d’être évoqués en partie, mais aussi certains enjeux culturels propres aux communautés migrantes et transnationales.

3.1. Un atout politique

Sur le plan politique, plus qu’un souci de solidarité ethnique envers les Indiens de l’étranger, il faut surtout voir dans les appels du pied faits par les gouvernements successifs envers la « diaspora », une stratégie d’affirmation politique de l’Inde et de renforcement de son image de puissance mondiale. Depuis les années 1990, l’Inde soutient notamment de nombreuses organisations diasporiques dans le but de promouvoir ses intérêts et si possible les inciter à faire du lobbying en sa faveur. Différents auteurs considèrent d’ailleurs cette « diaspora » comme un instrument de soft power (Jaffrelot, 2008) ou de smart power (Carsignol, 2011) pour l’Union indienne.

Le meilleur exemple en est la Global Organisation of People of Indian Origin (GOPIO), qui est la principale organisation transnationale indienne et dont le siège est basé à New York. Très favorable à la politique de New Delhi, la GOPIO s’est notamment fait connaître pour son soutien aux essais nucléaires réalisés en 1998 par le gouvernement BJP qui violait alors le Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires (dont l’Inde n’est pas signataire).

De nombreux groupes de pression, associations ethno-culturelles et autres leaders politiques d’origine indienne ont également appuyé la candidature de l’Inde à obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU et la reconnaissance du hindi comme l’une des langues officielles des Nations Unies. Cette dernière requête exclut les nombreux Indiens non hindiphones, ce qui confirme l’hindisation de la « diaspora » indienne aux dépens des minorités régionales et linguistiques.

New Delhi incite cependant de plus en plus les États de l’Union à consolider leurs liens avec leur « diaspora » respective. De grands États d’émigration comme le Kérala, le Tamil Nadu, le Gujarat, le Bihar ou encore l’Andhra Pradesh, ont ainsi instauré toute une gamme de mesures et de statuts spécifiques à l’usage de leurs « non-résidents » (Non-Resident Tamil, Non-Resident Gujerati, Non-Resident Kerali, Non-Resident Bihari, etc.) afin de faciliter les flux d’investissements et les projets philanthropiques (équipements de santé, éducation, transport, etc.) (Carsignol, 2011). L’objectif est donc surtout économique.

3.2. Remises, investissements et développement local

Pour autant, les émigrés indiens n’ont pas attendu les mesures incitatives des gouvernements central et régionaux pour investir dans leurs lieux d’origine, au point d'alimenter certaines disparités spatiales en Inde. C’est notamment le cas de la « diaspora » punjabi, évaluée entre 1,5 et 2 millions de personnes (Leclerc, 2004), et dont les investissements dans les infrastructures du Punjab soutiennent le développement d’un territoire déjà en avance comparativement au reste du pays.

Les circulations des 5 millions d’Indiens qui enchaînent des contrats pluriannuels dans les pays du Golfe (Kumar, 2014) engendrent aussi d’importantes mutations socio-économiques dans leurs territoires d’origine. Depuis une vingtaine d’années, l’État du Kérala, qui est le principal pôle d’émigration indienne à destination du Moyen-Orient, voit ainsi revenir chaque année entre 1 et 1,5 million de ses ressortissants (Zacharian & Rajan 2012). Lorsqu’ils sont à l’étranger, ces émigrés indiens envoient en outre la majeure partie de leur paye au Kérala. Toujours plus importants, ces transferts financiers ont modifié le paysage économique de l’État, en particulier dans certaines zones (qualifiées de « Gulf pockets ») où s’observe une amélioration sensible de l’habitat et des activités de services, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé (Venier, 2010).

Un autre flux notable qui s’est développé ces dernières années, bien que très inférieur au précédent puisqu’il ne dépasse pas plusieurs dizaines de milliers de personnes, concerne le retour des migrants très qualifiés, et en particulier des ingénieurs (Varrel, 2011). Leur cas est intéressant car il invite à relativiser la « fuite des cerveaux » (brain drain) que connaît l’Inde depuis les années 1960 en raison du manque de débouchés offerts aux très nombreux ingénieurs sortant chaque année des universités indiennes. Leur retour en Inde s’explique en partie par le boom du secteur informatique en Inde et par la nouvelle politique de New Delhi vis-à-vis des NRI. Leur success story dans le secteur des NTIC aux États-Unis a également conduit de nombreuses entreprises américaines à externaliser leurs activités au profit de sociétés indiennes. La « diaspora » des ingénieurs indiens participe ainsi non seulement à un transfert de technologies en Inde, mais aussi à la création d'entreprises par investissements directs et migration de retour, notamment à Bangalore (ibid.), ce qui invite finalement à parler d’un « brain gain » pour qualifier les effets de ces migrations.

3.3. Espaces identitaires et productions culturelles « en diaspora »

La dispersion à l'échelle mondiale de populations de nationalité ou d’origine indienne a bien entendu des implications socio-culturelles. L’exemple le plus visible concerne les ethno-territoires qui se sont développés dans les grandes villes des pays d’installation de cette « diaspora ».

| On les désigne souvent comme « Little India », sur le modèle des « Chinatown » et autres « Little Italy » nord-américaines. Ces espaces ne concernent pas seulement les pays d’immigration récente telles que Londres ou New York, puisque certains se sont développés dès la période coloniale, comme à Singapour et Kuala Lumpur. Ces lieux perçus comme exotiques par les populations qui ne sont pas d'origine sud-asiatique, sont également des espaces de réactualisation d’un passé commun pour les Indiens de l’étranger, leur permettant non seulement de retrouver certains produits du pays d’origine mais aussi de maintenir un sentiment d’appartenance et de rassemblement communautaires. Il arrive néanmoins que certains quartiers soient assimilés à des Little India alors que ce sont d’autres populations d’origine sud-asiatique qui marquent la ville de leur présence. C’est notamment le cas à Paris où le quartier de La Chapelle, considéré par beaucoup comme le quartier indien de la capitale, est en fait un quartier commerçant d’immigrés sri-lankais, arrivés pour la plupart en tant que réfugiés politiques à la suite de la guerre civile qui a tourmenté l’île entre 1983 à 2009 [9]. De plus, bien que les commerces sri-lankais soient prépondérants dans ce quartier, la majorité des résidents n’est pas d’origine sud-asiatique puisque la plupart des Sri-Lankais se sont installés en banlieue où les loyers sont plus accessibles, au fur et à mesure que les familles ont pu se (re)constituer (Goreau-Ponceaud, 2011). Ce décalage entre la visibilité d’un quartier commerçant sud-asiatique principal dans les centres-villes et la mobilité résidentielle vers la périphérie (où d’autres commerces ethniques peuvent également apparaître) s’observe dans d’autres métropoles d’Europe et d’Amérique du Nord, comme par exemple à Toronto connue pour accueillir de nombreux immigrés sud-asiatiques. |

Boutiques dans le « Little India » de Toronto, Canada Le centre-ville de Toronto accueille un quartier commerçant sud-asiatique principal alors que les lieux de résidence des immigrés sud-asiatiques sont situés en périphérie. |

À une échelle plus fine, les lieux de culte sont d’autres espaces identitaires importants pour la « diaspora » indienne. On y pratique non seulement la religion du pays d’origine dans un espace consacré, mais aussi diverses activités culturelles (cours de langues et de danses indiennes, notamment) proposées, dans les locaux voisins, par des associations fondées sur une base communautaire et qui en sont les gestionnaires. Les temples hindous se multiplient ainsi depuis une trentaine d’années en Occident, alors que ceux bâtis dans les anciennes colonies d’immigration indienne connaissent souvent d’importantes rénovations visant à les rendre conformes à l’architecture classique du pays d’origine, ce qui participe à l’accélération et à l’intensification de la transnationalisation de l’hindouisme (Trouillet, 2009 et 2012). En effet, alors que l’hindouisme a longtemps été considéré comme une religion « ethnique » indissociable du territoire de l’Inde [10], on trouve aujourd’hui des temples hindous sur les cinq continents. De multiples circulations de capitaux, de biens (DVD, livrets de prières, statues et autres objets rituels) et de personnes (architectes, artisans, prêtres de temples, mais aussi gourous et pèlerins) animent l’hindouisme transnational contemporain.

Temple hindou de la banlieue de TorontoAu coeur d'un centre commercial, un temple hindou a été installé parmi des commerces ethniques. |

Temple hindou à l’île MauriceCet ancien temple hindou situé au milieu d'une plantation de canne à sucre a été récemment rénové. |

| Les temples hindous et autres lieux de culte de la « diaspora » indienne (comme les gurdwaras sikhes, notamment) sont des lieux de rassemblements communautaires pouvant devenir de véritables marqueurs ethno-identitaires lorsqu’ils deviennent monumentaux et gagnent en visibilité dans l’espace public des territoires d’installation. Aussi la production de ce type d’espaces implique-t-elle pour les pays d’accueil des enjeux évidents liés à la gestion du religieux et des minorités ethnoculturelles, en particulier dans des pays laïques comme la France. Mais on aurait tort d’oublier que les situations de diaspora entraînent surtout de nouvelles productions culturelles où les tentatives de reproduction des modèles hérités ou imaginés de la terre d’origine se conjuguent avec les schémas proposés par le contexte du pays d’accueil. Concessions, interférences, croisements et transformations agissent de concert pour conduire à des processus de métissage, de syncrétisme, d’hybridation, de créolisation, de cosmopolitisme [11] (Benoist, 1988 ; Singaravélou, 2003 ; Servan-Schreiber, 2014). Ainsi, à l’instar d’autres productions culturelles de la « diaspora » indienne, l’hindouisme pratiqué et vécu hors de l’Inde doit-il être vu comme une religion plus ou moins réinventée au gré des expériences diasporiques et des nécessités d’adaptation qui varient selon les pays d’accueil (Vertovec, 2000). |

Tombe malbare (tamoule) au cimetière marin de Saint-Paul (Réunion)La pluralité religieuse s'exprime sur la tombe de ce Réunionnais d'origine tamoule : croix chrétienne, trident shivaïte et daclon (signes distinctifs d'un marcheur sur le feu) se côtoient. |

| Internet et autres médias de masse permettent également aux Indiens de l’étranger de se connecter à l’Inde et sa culture dynamique, ce qui participe de leur « bricolage » identitaire et culturel, notamment pour les générations nées dans le pays d’accueil et n’ayant pas l’intention d’aller vivre au pays des ancêtres. Certains y s’y rendent néanmoins le temps d’un ou plusieurs voyages, parfois à vocation religieuse (pèlerinages) mais relevant plus généralement d’un « tourisme des racines » (root tourism). D’autres se sentent à tel point appartenir à une « communauté imaginée » transnationale, qu’ils participent à un activisme politique dans leur pays d’accueil, surtout aux États-Unis (Kurien, 2014), voire à un véritable nationalisme à longue distance (Jaffrelot & Therwath, 2007). Outre leur enrôlement dans des organisations proches des nationalistes indiens, certains soutiennent ainsi des projets idéologiques localisés en Inde, comme ce fut le cas dans les années 1990 lorsque la « diaspora » a participé au financement du projet de construction du temple du dieu Râm à Ayodhya (Uttar Pradesh), destiné à remplacer la mosquée détruite par des fondamentalistes hindous le 6 décembre 1992, et véritable pomme de discorde entre hindous et musulmans depuis. Pour autant, les projets de fondation de lieux religieux en Inde par la « diaspora » ne se bornent pas à l’activisme radical, mais ils concernent aussi de nombreux temples non politisés. |

Sanctuaire hindou de Chennai financé par la diaspora Des NRI de caste chettiar installés à New-York ont fondé et continuent à gérer ce sanctuaire. |

Enfin, les réseaux de la « diaspora » indienne ne se limitent pas à des relations bilatérales avec l’Inde mais sont au contraire multilatéraux et globalisés, pouvant même relier différents points de l’espace migratoire indien sans passer par l’Inde. Ils sont en ce sens véritablement transnationaux, dans la mesure où ils s’inscrivent dans des espaces de sociabilité créés par des chaînes de liens culturels, économiques, politiques et religieux qui croisent de multiples États-nations (Trouillet, 2012).

Conclusion

Les populations d’origine indienne ont essaimé à l’échelle mondiale surtout à partir de la période coloniale, vers les pays miniers et de plantation, puis après l’Indépendance indienne de 1947, principalement vers les pays occidentaux et le Moyen-Orient. Héritiers de cette histoire migratoire, les principaux pôles de cette population transnationale se situent aujourd’hui en Asie du Sud-Est, dans les Mascareignes, dans la Caraïbe, en Afrique du Sud et de l’Est, dans le Golfe Persique, en Europe (à commencer par le Royaume-Uni), en Amérique du Nord, en Australie et aux Fidji.

S’ajoute à la complexité des phases et trajectoires des migrations indiennes, la grande diversité des populations migrantes en termes d’origines régionales, de langues, de castes, de classes, de cultures et de religions, à l’instar de ce qui s’observe de longue date en Inde même. L’ensemble fait de cette « diaspora » l’une des plus diversifiées au monde, à tel point qu’il reste légitime de s’interroger sur la pertinence de parler d’ « une (seule) diaspora indienne ». Il est d’ailleurs devenu assez courant de parler aujourd’hui de « sous-diasporas » indiennes dans le champ académique, telles que les diasporas hindoue, sikhe, tamoule, gujaratie, etc.

Le succès de l’expression « diaspora indienne » s’explique d’une part par l’érosion et la popularisation du concept de diaspora en sciences sociales et dans les médias depuis les années 1960-70, et d’autre part par la nouvelle orientation politique des gouvernements indiens, surtout depuis les années 1990 et l’arrivée au pouvoir progressive de la droite nationaliste et de son parti, le BJP. Ce dernier a en effet bien compris combien les Indiens de l’étranger, malgré leur poids démographique tenant mal la comparaison avec celui de l’Union indienne, représentent une ressource économique et politique précieuse pour le développement de l’Inde et de son influence sur la scène internationale, et qu’il a donc tout intérêt à mobiliser ces populations. Toute une gamme de mesures incitatives a ainsi été mise en place pour faciliter les investissements de ces Indiens de l’étranger, qu’ils soient « Indiens non-résidents » (NRI) ou « personnes d’origine indienne » (PIO). On retiendra aussi la création, en 2000, de la Haute Commission de la Diaspora Indienne, qui officialise l’entrée du terme « diaspora » dans le langage politique et diplomatique indien.

Du côté de cette « diaspora », les NRI sont des ressortissants indiens circulant principalement entre l’Inde, les pays du Golfe et l’Occident, tandis que les PIO sont des descendants de migrants établis dans les anciennes colonies. Si rares sont les PIO qui retournent définitivement en Inde, rares aussi sont ceux qui rejettent leur identité indienne et n’ont pas conservé de liens avec l’Inde, fussent-ils seulement culturels. Ainsi, plus qu’une simple ressource économique et politique, la diaspora « indienne » permet-elle également de diffuser les cultures indiennes dans le monde entier et de les ancrer dans de nouveaux espaces, quitte à ce que ce soit sous des formes transformées et réinventées sous l’effet du contact avec les groupes rencontrés à l’étranger.

Notes

[1] Pour en savoir plus, voir le site en anglais Pravasi Bharatya Divas

[6] Source : Central Statistics Office, 2011.

[8] Voir l'article d'India Today, "10 things Modi said at Pravasi Bharatiya Divas".

Pour compléter

Ressources bibliographiques

- Baumann, Martin, 2001, « What You Always Wanted to Know About the Origins and Usage of That Word "Diaspora" or the Theology of Exile: Hope and Retribution ».

- Benoist, Jean, 1988, « La “diaspora” indienne », in C.d.H.E.t. d’Aix-Marseille (éd.), L’Inde, grande puissance de l’Océan Indien. Publication du CHEAM, 22 p. (en .pdf)

- Bradley, Mark, 2015, « Tamil hindus and others in the Montréal diaspora », communication présentée lors de la journée d’étude Hindus and Others in Sri Lanka and in the Diaspora, Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud, Paris.

- Bruneau, Michel, 2004, Diasporas et espaces transnationaux, Paris, Anthropos, 249 p.

- Carsignol, Anouck, 2011, L’Inde et sa diaspora : Influences et intérêts croisés à l’île Maurice et au Canada. Préface de Catherine Servan-Schreiber, Genève, Presses Universitaires de France, The Graduate Institute Publications. Le sommaire.

- Chivallon, Christine, 2006, « Diaspora : ferveur académique autour d’un nom », in : W. Berthomière & C. Chivallon (éd.), Les diasporas dans le monde contemporain : un état des lieux, Paris/Pessac, MSHA/Karthala, p. 15-23.

- Coeddes, Georges, 1989 [1948], États hindouisés d’Indochine et d’Indonésie, Paris, De Boccard.

- Dufoix, Stéphane, 2003, Les diasporas, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 128 p. Sur cairn.info

- Dumont, Gérard-François, 2008, « Un nouvel acteur géostratégique : la diaspora indienne », Géostratégique, 19, p. 39-53.

- Ghai, Dharam P., 1965, Portrait of a minority. Asians in East Africa, Londres, Oxford University Press.

- Goreau-Ponceaud, Anthony, 2009, « La diaspora tamoule en France : entre visibilité et politisation », EchoGéo, Sur le Vif.

- Guilmoto, Christophe, 1991, « Le cycle migratoire tamoul, 1830-1950 », Revue Européenne des Migrations Internationales, 7, 1, p. 123-149.

- Jaffrelot, Christophe (dir.), 2008 New Delhi et le monde. Une puissance émergente entre realpolitik et soft power, Paris, Autrement.

- Jaffrelot, Christophe & Ingrid Therwath, 2007, « Le Sangh Parivar et la diaspora hindoue en Occident : Royaume-Uni, États-Unis et Canada ». Questions de recherche, n°22, Paris CERI.

- Kliot, N., 1996, « Asian diaspora’s role in international politics: features and evolution”. In Prevelakis, G. (dir), Les Réseaux de diasporas, Paris, L’Harmattan, p. 69-80.

- Kumar, Anjali, 2014, « Migration Flows and Policies : India at a Turning Point », Notes de l’IFRI, Paris, Bruxelles : Institut Français des Relations Internationales, 30 p.

- Kurien, Prema, 2014, « Majority versus minority : Religious Status in India and Foreign Policy Activism in the United States », communication présentée lors de la journée d’étude Hinduism Abroad : Contacts, Politics, Transnationalism, Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud, Paris.

- Landy, Frédéric, 2003, « Diaspora et économie internationale : le cas des Sud-Africains d’origine indienne », Mappemonde n° 69

- Leclerc, Éric, 2012, « Brickfields (Kuala Lumpur) : une ancienne enclave ethnique pour les nouvelles stratégies trans-étatiques des informaticiens indiens ». E-migrinter, no. 8, p. 87-103.

- Leclerc, Éric, 2008a, « Peut-on parler d’une diaspora indienne ? », L’Information géographique, Vol. 72, p. 70-83.

- Leclerc, Éric, 2008b, « Cartographier la diaspora indienne », L’Information géographique, Vol. 72, p. 84-87.

- Leclerc, Éric, 2004, « L'invention d'une diaspora indienne : enjeux politiques et sociaux », Espaces et sociétés aujourd'hui (la géographie sociale dans l'espace et dans l'action), Rennes, UMR 6590, Université de Rennes 2.

- Lo Duca, Raphaël, « La diaspora tamoule : de la migration internantionale à l'ancrage commercial en Ile-de-France », Urbanités, avril 2015

- Markovits, Claude, 2000, The Global world of Indian merchants 1750-1947 : Traders of Sind from Bukhara to Panama, Cambridge, Cambridge University Press.

- Meyer, Éric, 1979, « La diaspora indienne à Ceylan, XIXe-XXe siècles », L’Histoire, n°18, pp. 6-14.

- Ministry of External Affairs, 2015, Annual Report, New Delhi.

- Oonk, Gijsbert (éd.), 2007, Global Indian Diasporas : Exploring Trajectories of Migration and Theory, Amsterdam, Amsterdam University Press.

- Percot, Marie, 2014, « Un métier pour partir : la migration des infirmières indiennes kéralaises », Tiers Monde, n°217, janvier-mars, p. 45-59.

- Quien, Alexandra, 2007, « Femmes indiennes au travail à Paris », Hommes et Migrations, n°1268-1269, juillet-octobre, p. 160-167.

- Servan-Schreiber, Catherine (dir.), 2014, Indianité et créolité à l’île Maurice, Paris, Editions de l’EHESS, Coll. « Purusartha ».

- Singaravélou, 2003, « Les réseaux ethnoculturels et la mondialisation : l’exemple de la diaspora indienne », in Bart F. & Lenoble-Bart A. Afrique des réseaux et mondialisation, Paris, Bordeaux, Karthala-MSHA, p.17-28.

- Therwath, Ingrid, 2007, L’État face à sa diaspora : stratégies et trajectoires indiennes. Thèse de doctorat en science politique, Institut d’Études Politiques, Paris, 628 p.

- Tinker, Hugh, 1974, A New System of Slavery: the Export of Indian Labour Overseas, 1830-1920, Londres, Oxford University Press.

- Trouillet, Pierre-Yves, 2014, « Les lances de Muruga à Maurice : Trajectoires d’un hindouisme tamoul », in Servan-Schreiber C. (dir.) Indianité et créolité à l’île Maurice. Éditions de l’EHESS, Coll. "Purusartha", p. 169-196.

- Trouillet, Pierre-Yves, 2012, « Overseas temples and Tamil migratory space », South Asian Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ). Vol. 6.

- Trouillet, Pierre-Yves, 2009, « Les temples hindous dans la mondialisation ou la réinvention diasporique d’une géographie religieuse », in Rigal-Cellar B. (dir.) Religions et mondialisation : Exils, expansions, résistances. Presses universitaires de Bordeaux, Coll. "Identités Religieuses", p. 309-324

- Varrel, Aurélie, 2011, « Return migration in the light of the new Indian policy : Emerging Transnationalism », in Rajan I.S. & M. Percot (dir.), Dynamics on Indian emigration : Historical and current perspectives, New Delhi, Routledge, p. 254-269.

- Varrel, Aurélie, 2009, « "Back to Bangalore". Le retour, une étape de la circulation des migrants indiens les plus qualifiés », in Cortès G. et Faret L., Les circulations transnationales. Lire les turbulences migratoires contemporaines, A. Colin, coll. U, p. 199-210

- Venier, Philippe, 2010 « Les Gulf pockets du Kérala : des territoires marqués par les migrations internationales », in Dupont V. & F. Landy, Circulations et territoires dans le monde indien contemporain, Éditions de l’EHESS, coll. « Purusartha », p. 241-266.

- Zacharian, K. C. & I. S. Rajan, 2012, Inflexion in Kerala’s Gulf Connection. Report on Kerala Migration Survey 2011. Trivandrum, Centre for Development Studies.

et dans Géoconfluences :

Philippe Venier, « L'émigration indienne vers le golfe Persique », Géoconfluences, 2015, mis en ligne le septembre 2015

Ressources webographiques

en particulier, le tableau statistique des populations de la diaspora indienne (NRI et PIO), janvier 2015

et les fiches par pays des caractéristiques de la diaspora indienne pour 25 territoires dont la France et la Réunion (en .pdf) :

- India.gov.in : dans le portail national, les pages sur les NRI (Non-Resident Indians)

- Site de la Haute Commission de la Diaspora Indienne (site ancien)

- e-Diasporas Atlas site sur les réseaux web des diasporas : on y trouve des articles et des graphes sur plusieurs diasporas dont les diasporas sud-asiatique, indienne, hindoue, sikh, kéralaise, népalaise, tamoule.

Cyber-hindutva: le nationalisme hindou, la diaspora et le web, Ingrid Therwath, avril 2012, 29 p. en .pdf

Le cyberespace de la diaspora indienne, Éric Leclerc, avril 2012, 30 p.

Explorer le web immobilier des migrants indiens, Aurélie Varrel, avril 2012, 17 p.

Les migrants indiens du Kérala à travers le web, Marie Percot & Philippe Venier, avril 2012, 19 p.

Les sites diasporiques népalais, signes et conditions d’une diaspora en formation ?, Tristan Bruslé, avril 2012, 16 p.

South Asianism : Militantisme politique et identitaire en ligne, Anouck Carsignol, avril 2012, 26 p.

Sikh Narratives: An Analysis of Virtual Diaspora Networks, Priya Kumar, avril 2012, 21 p.

Transnational Tamil Networks: Mapping Engagement Opportunities on the Web, Priya Kumar, avril 2012, 26 p.

Pierre-Yves TROUILLET,

géographe, chargé de recherche CNRS, Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (UMR 8564 EHESS-CNRS)

avec l'aimable autorisation d'Éric Leclerc pour la reproduction de sa carte

conception et réalisation de la page web : Marie-Christine Doceul,

pour Géoconfluences, le 18 septembre 2015

Actions

Pour citer cet article :

Pierre-Yves Trouillet, « Les populations d'origine indienne hors de l'Inde : fabrique et enjeux d'une "diaspora" », Géoconfluences, septembre 2015.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/diaspora-indienne

Mode zen

Mode zen