Les inégalités de genre en Inde

Bibliographie | citer cet article

Si la croissance économique rapide de l’Inde depuis les années 2000 est souvent citée en exemple à juste titre, la portée sociétale de ce progrès économique a été très limitée. L’Inde est distanciée par tous les autres pays d’Asie du Sud à l’exception du Pakistan, selon de nombreux indicateurs sociaux (baisse du taux de fécondité, alphabétisation, taux de participation des femmes à la vie active, espérance de vie, accès aux soins de santé…), alors qu’elle obtient des résultats meilleurs en termes de croissance du revenu par habitant. C'est le signe d’un « vice dans la voie du développement » (Sen, 2014).

En dépit d’une constitution égalitaire qui protège en théorie tous les Indiens de toute discrimination fondée sur la race, la religion, la caste et le genre (articles 15 et 16), la fonction particulière et unique du système des castes et son emprise, toujours aussi prégnante sur la société moderne, renforce les inégalités à tous les niveaux.

La question est de savoir si l’on doit considérer ces différentes sources d’inégalités comme s’additionnant ou s’il faut les appréhender conjointement en explicitant leurs profondes interdépendances. Cela fait écho au concept d’intersectionnalité((L’intersectionnalité (Crenshaw, 2005) est une démarche tout à fait utile pour la géographie car elle permet d’étendre considérablement le travail de déconstruction sur les pratiques spatiales en intégrant les mécanismes de domination divers, liés au sexe, au genre, à la caste, à la communauté, aux générations. Cette réflexion sur l’intersectionnalité des catégories de genre, race et caste a très largement nourri le champ des postcolonial studies, des diapora studies, des queer studies.)) qui apparaît comme un outil d’analyse pertinent pour repenser la simultanéité des inégalités et des oppressions liées à la caste, la classe, l’identité, l’orientation sexuelle, la religion, le lieu géographique. L’identité de genre est certainement un facteur additionnel d’inégalité sociale, mais elle n’agit pas indépendamment de la classe ou de la caste. Comme dit Sen (2007, 233), « c’est bel et bien l’interaction de deux types de privations – le fait d’appartenir à la fois à une classe inférieure et au genre féminin – qui condamne massivement les femmes issues des classes les moins privilégiées à la pauvreté. »

Cependant, la caste a plutôt l’avantage sur le genre : le statut d’une femme brahmane((Les brahmanes appartiennent à l’ordre le plus élevé (varna) du système des castes (Marius-Gnanou et al., 28, 2015))) est plus enviable que celui d’un homme de caste inférieure. D’ailleurs en dépit des barrières liées à l’identité de genre, l’implication des femmes appartenant aux classes favorisées, tant dans la lutte contre le Raj britannique que pour l’Indépendance et leur participation à des hautes fonctions politiques attestent de cet avantage de caste. Indira Gandhi qui a gouverné l’Inde pendant plusieurs années (1966-1977 et 1980-1984) en est un exemple. Du statut de fille non désirée à celui de Première Ministre ou de Présidente de la République, comment la femme indienne fait-elle face aux inégalités de genre en Inde ?

On verra, outre la diversité des facteurs qui contribuent à l’inégalité, les différentes formes qu'elle prend : ségrégations spatiales, violences ou privations au sens de Sen (2005) : pauvreté économique, analphabétisme, absence de soins de santé. Certaines formes de violences intimes liées au corps (homicides pour dot, viol, infanticide des filles, violence des rapports de genre…) ont été depuis longtemps des formes visibles de discrimination largement étudiées (Kapadia, 2002). En revanche, les formes subtiles d’inégalités de genre liées à l’espace ont fait l’objet de peu de travaux de recherche. Ce n’est que très récemment que des chercheur(e)s ont produit des travaux innovants avec l’hypothèse que les « places et les espaces étaient genrés » (Chasles, 2008 ; Desai, 2007 ; Ranadive, 2002).

On traitera de « l’étendue des variations inhérentes aux divers visages de l’inégalité des genres », en les classant sous différentes rubriques comme le fait d’une certaine manière Sen (2007,251)((Amartya Sen est sans doute l’un des penseurs indiens qui a proposé l’une des analyses les plus pertinentes sur les inégalités dans le contexte indien en adoptant une approche multidimensionnelle, combinant classe, caste et genre.)), en y intégrant la dimension spatiale (Marius, 2016).

|

|

Promenade du dimanche en famille à Cochin (Kérala)

Cliché : J.-M. Chevalier, septembre 2012 |

Femmes assistant à une cérémonie du vendredi au temple hindou de Tanjore (Tamil Nadu)

Cliché : K. Marius, août 2014 |

1. Une géographie de la discrimination

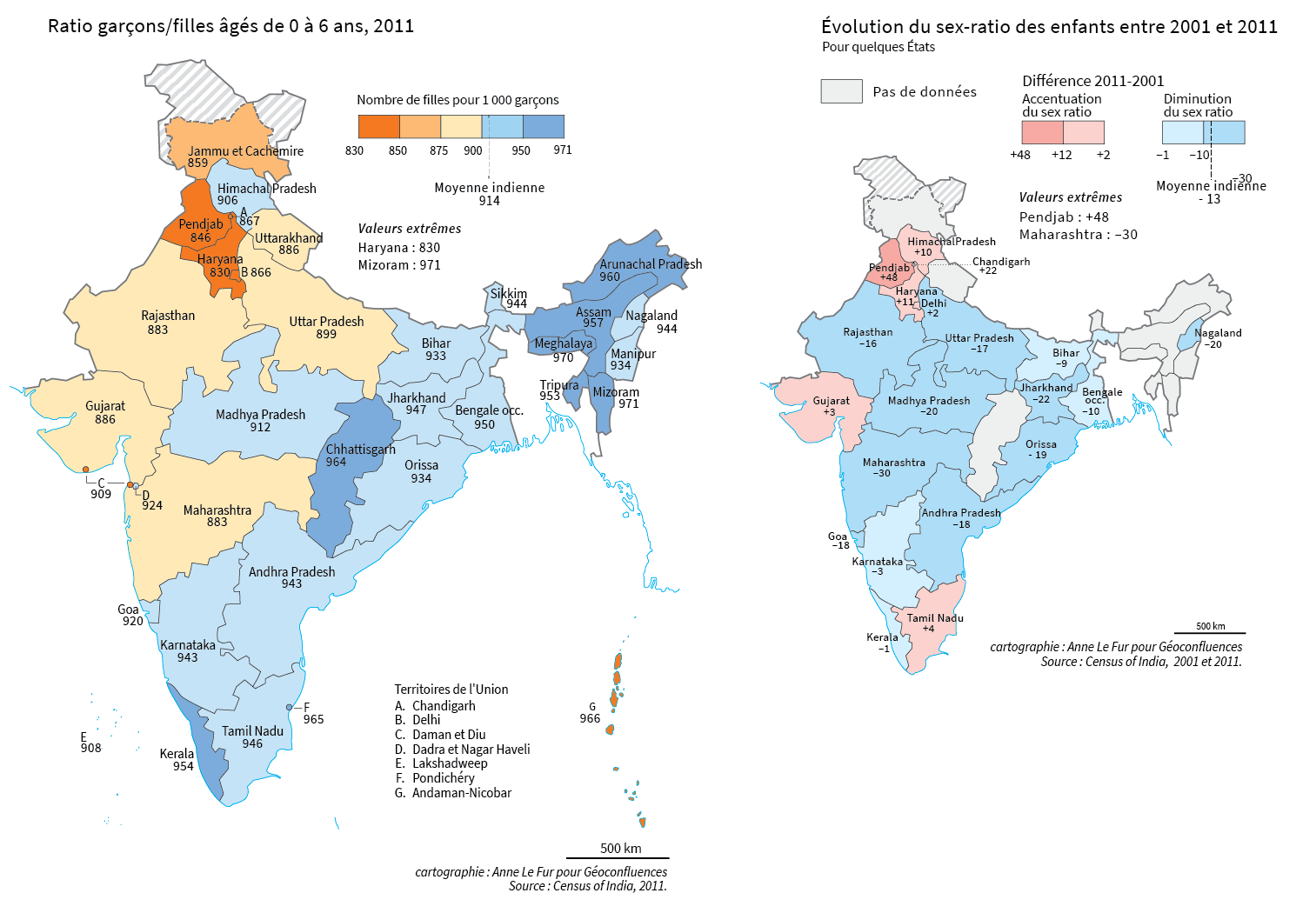

En Asie et plus particulièrement en Inde et en Chine, l’inégalité de genre prend la forme extrême de taux de mortalité féminins anormalement élevés et d’une surmasculinisation des naissances consécutives. Selon C. Guilmoto (2010), qui est sans doute le démographe qui a le mieux spatialisé et analysé les discriminations de genre en Asie, les estimations pour 2010 de la population de la Chine et de l’Inde font apparaître un surplus apparent de 91 millions d’hommes. Or, si ces deux pays avaient la même proportion d’hommes et de femmes que le reste de la planète, on devrait au contraire y dénombrer un excédent de 20 millions de femmes. Cette béance démographique entre les chiffres attendus et les valeurs observées a été relevée il y a déjà plus de vingt ans par l’économiste indien Amartya Sen qui a mis en évidence les millions de femmes manquantes "missing women" de Chine et d’Inde. Cette catastrophe démographique est due non seulement à un système de normes et de valeurs qui perdurent depuis des millénaires, mais aussi à une politique de planning familial particulière.

En dépit de mariages précoces liés à la pression sociale, une solide régulation des rapports sexuels au sein du couple a permis de limiter leur fécondité : abstinence post-partum, fin de la vie sexuelle dès que les femmes deviennent grand-mères, c’est-à-dire avant 40 ans. Par ailleurs, dans un contexte de grave crise alimentaire et sous l’influence des associations civiles et des institutions internationales malthusiennes (Fonds des Nations Unies pour la population, USAID, Organisation Mondiale de la Santé…), luttant contre « la bombe population », un vaste programme de planification familiale intégrant la libéralisation de l’avortement (Medical termination Act, 1971) ainsi que l’incitation à la vasectomie pour les hommes a été mise en place. Des excès en matière de stérilisation furent commis pendant l’état d’urgence imposé par Indira Gandhi en 1975-77 : le chiffre annuel de stérilisations passa de 2,7 millions en 1975-76 à 8,3 millions l’année suivante, dont 6 millions de vasectomies (Guilmoto, Kulkarni, 2010, 41). Suite à ces excès de la planification familiale, le parti du Congrès perdit les élections de 1977 et on assista à un déclin rapide des stérilisations masculines et une augmentation des stérilisations féminines.

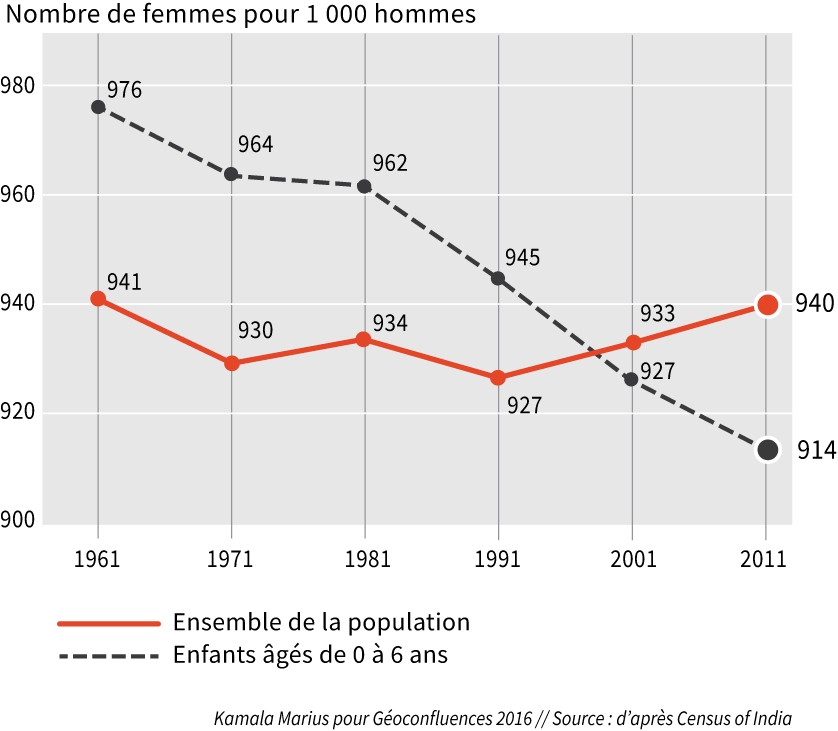

La planification familiale aurait permis d’éviter, de 1956 à 2000, plus de 250 millions de naissances dont plus des deux tiers grâce aux stérilisations (Guilmoto, Kulkarni, 2010, 68). L’un des effets pervers des politiques de planning familial a été de renforcer ces pratiques d’élimination des filles. Il y avait 972 femmes pour 1000 hommes en 1911, 933 aujourd'hui, soit le sex ratio le plus défavorable du monde pour le sexe féminin après la Chine (117 naissances masculines pour 100 naissances féminines). Sur les 1 210 milliards d'habitants recensés en 2011, il manquerait donc 38 millions de femmes pour obtenir un nombre égal d'hommes et de femmes (624 millions d'hommes contre 586 millions de femmes) (fig.1). De nombreuses femmes préfèrent avorter jusqu'à l'arrivée d'un héritier mâle grâce aux techniques médicales qui facilitent l'élimination des filles. Durant les deux dernières décennies, marquées par la diffusion de la pratique des avortements sexo-sélectifs, l’augmentation des naissances masculines a été particulièrement rapide, puisque le sex ratio juvénile est passé de 945 en 1991 à 914 en 2011((Les données sont issues du recensement de 2011, c'est pourquoi dans les documents de cet article l'Andhra Pradesh n'est pas divisé comme c'est le cas depuis 2014 avec la création d'un nouvel État, le Télangana.)).

|

|

Fig. 1 : Évolution du sex ratio en Inde de 1961 à 2011

|

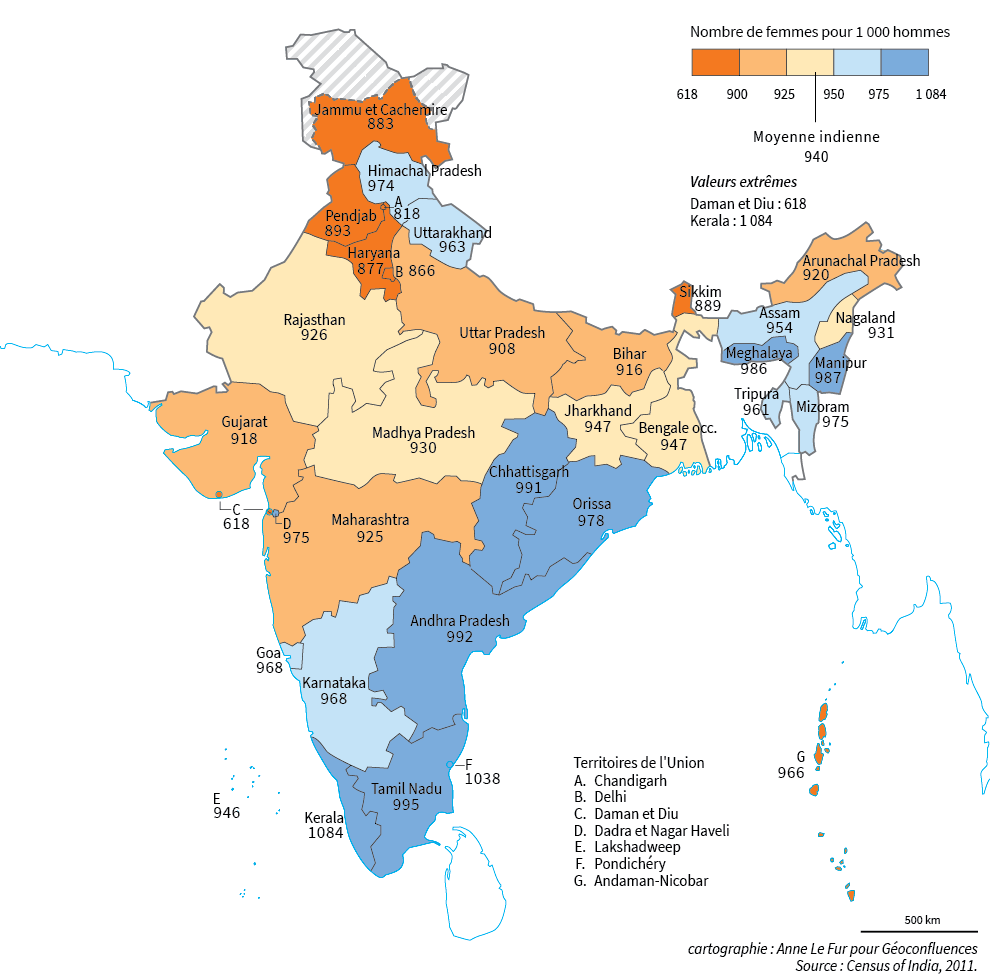

Fig. 2 : Le déficit des femmes : carte du ratio hommes/femmes, 2011

|

En milieu rural, l’héritage patrilinéaire de la terre favoriserait un sex ratio asymétrique comme le montrent Perianayagam Arokiasamy et Srinivas Goli (2012). À partir des données du National Family Health Survey (2005-2006), les auteurs de l'étude démontrent que plus la possession de la terre est importante, moins les femmes sont autonomes, en termes de mobilités, prise de décision, travail rémunéré… et plus le sex ratio en faveur des garçons (0-6 ans) est élevé. Si le sex ratio des enfants est de 107 garçons pour 100 filles pour les ménages possédant moins d’un acre de terre (0,4 ha), il est de 128 garçons pour 100 filles pour les ménages de plus de 10 acres (4 ha). Dans le cas de l’Andhra Pradesh, il peut atteindre 170 garçons pour 100 filles pour les ménages possédant plus de 4 ha. En revanche au Kérala, au Madya Pradesh ou au Bengale occidental de structure sociale plutôt matrilinéaire, on n’observe pas de relation entre la taille des exploitations et le sex ratio.

Certains y ont vu aussi la prégnance des structures communautaires patrilinéaires tant chez les hindous que chez les musulmans mettant en avant « l’honneur » (izzat) dans le cadre de khap panchayat (conseils masculins de villages traditionnels illégaux depuis la décentralisation). En effet, on a pu observer une surmasculinisation chez les hindous et les sikhs jats (castes dominantes) du Penjab et de l’Haryana ou encore dans les milieux conservateurs hindous et musulmans du Gujarat et du Rajasthan qui pratiquent les crimes d’honneur et l’infanticide. « Ces bastions de la prédominance masculine, de l’idéologie aristocratique ou brahmanique de haute caste et de la modernité (en tant que système de représentation) sont éminemment propices à la chasse aux femmes » (Heuzé, 2014, 277). D’ailleurs, le découpage régional fait apparaître des différences importantes entre les États du Nord-Ouest (Jammu et Cachemire, Pendjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat) et les régions du Sud ou de l’Est moins concernées par ce déséquilibre du sex ratio (fig. 2).

Cependant les communautés a priori les moins disposées à la sélection sexuelle, comme les chrétiens, les musulmans ou les dalits (hors-caste), manifestent en Inde du Nord-Ouest des niveaux de déséquilibre du sex ratio supérieurs à ceux dont ils témoignent partout ailleurs en Inde. L’effet de lieu semble donc jouer un rôle tout aussi important que les caractéristiques sociales ou culturelles spécifiques à chaque groupe (Guilmoto, 2010). En effet, la sélection sexuelle a pris pied initialement dans les zones historiques de forte discrimination envers les filles, notamment dans les régions occidentales s’étendant du Gujarat au Pendjab où l’infanticide féminin, combattu par les autorités coloniales, était le plus fréquent. Mais la discrimination a visiblement essaimé de proche en proche autour de ces foyers pour conquérir de nouveaux espaces et recouvrir une part importante du territoire national comme on le voit sur les cartes (fig. 3). Finalement la proximité spatiale a joué dans la propagation des comportements et des normes (Manier, 2015).

Fig. 3 : Le déficit des femmes : carte du ratio garçons/filles de 0 à 6 ans, 2011 et son évolution, 2001-2011

|

Ainsi, au-delà des déterminants sociaux et économiques, les déterminants géographiques étudiés par Guilmoto (2004, 2006, 2008, 2010) permettent de mieux comprendre les mécanismes de discrimination.

On commence à mesurer les effets néfastes de ces perturbations démographiques parmi les jeunes adultes qui sont à l’âge du mariage, les premiers à souffrir du déficit féminin dans les générations récentes : cela remet en cause non seulement le système de reproduction patrilinéaire, mais aussi l’idéologie genrée de cette société traditionnelle. En effet, les femmes se retrouvent dans une position leur permettant de négocier leur dot à la baisse, voire de se marier en dehors de leur caste (Kaur, 2014). On assiste ainsi à des mariages inter-castes autorisés par les khap panchayat, ce qui était impensable il y a encore quelques années, notamment chez les jats. Par ailleurs, le processus de nucléarisation familiale couplée à une économie mondialisée favorisant l’emploi des femmes et d’une certaine manière leur autonomie peut bouleverser ce système patriarcal et pourrait rendre obsolète cette préférence pour les garçons. Pour un retour à un sex ratio équilibré, il est tout aussi nécessaire de distribuer des bourses et différents appuis financiers uniquement aux filles((Le gouvernement central a mis en place The National Girl Child Protection Scheme, qui attribue des aides aux familles pour la scolarité de leur fille, pour leur mariage, selon leurs revenus.)), et de mettre en place des campagnes de lutte contre la discrimination. On peut penser comme Guilmoto (2015)((Guilmoto, Christophe. « La masculinisation des naissances. État des lieux et des connaissances », INED, 2015 (pdf))) que le sex ratio atteindra un plafond avec un décalage dans le temps selon les États, avant de diminuer, comme cela a été observé à Taïwan ou en Corée du Sud grâce à un accès généralisé des femmes à l’emploi. En effet, la carte (fig. 2) montre que les États du Nord-Ouest (Punjab, Himachal Pradesh, Haryana) où ce phénomène s’observe, ont des sex ratios qui remontent en faveur des filles, alors que des États de l’Est et l’Andhra Pradesh sont sur la pente descendante.

2. Chances inégales

Les inégalités de statut des femmes se traduisent aussi par des inégalités en termes d’opportunités éducatives, même si les résultats du recensement de 2011 montrent que le taux d’alphabétisation a progressé en Inde puisqu’on est passé de 64,83 % en 2001 à 74,04 % en 2011. En effet, des efforts particuliers ont été accomplis dans le Tamil Nadu, premier État à avoir généralisé le repas gratuit de midi en 1982, puis à avoir adopté une loi sur la scolarisation obligatoire pour lutter contre l’abandon précoce de l’école dans l’enseignement primaire. Entrée en vigueur le 1er avril 2010, la loi sur l’école gratuite et obligatoire (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) légalise enfin, pour la première fois le droit à l’enseignement élémentaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants de l’Union indienne de 6 à 14 ans. La distribution de déjeuners à l’école pour 80 % des écoliers ou la distribution gratuite de livres scolaires pour 70 % n’ont fait que renforcer cette politique.

Encart 1 – La loi sur l’école gratuite et obligatoire

Entrée en vigueur le 1er avril 2010, la loi sur l’école gratuite et obligatoire (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) pour la première fois le droit à l’enseignement élémentaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants indiens de 6 à 14 ans. En vertu de ce texte, l’État est désormais tenu de financer dans leur intégralité les coûts directs et indirects de l’éducation, y compris les frais d’inscription et la fourniture des uniformes et des manuels, et d’assurer à chaque enfant une place dans une école de proximité ou, à défaut, le transport gratuit jusqu’à l’école la plus proche. Il appartient également aux pouvoirs publics de contrôler la fréquentation et l’assiduité scolaires. Au niveau central et dans les États, les commissions de la protection de l’enfance sont chargées de veiller à la mise en œuvre de la loi. Cependant, afin d’encourager les parents et les représentants locaux à prendre part aux délibérations scolaires et au contrôle des établissements, les écoles doivent se doter d’un comité de gestion composé pour les trois quarts au moins de parents d’élèves et pour moitié au moins de femmes. Les comités de gestion des écoles ont un droit de regard sur les résultats des établissements et sur l’utilisation des subventions publiques, ils peuvent établir des projets d’établissement et remplir d’autres fonctions définies par les gouvernements des États.

La loi définit un certain nombre de normes minimales concernant les enseignants et les infrastructures scolaires. Les écoles privées doivent obtenir un certificat d’agrément délivré par une autorité publique et disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions de la loi. Tout manquement à cette obligation est passible de sanctions. Les bâtiments scolaires doivent résister aux intempéries, être équipés d’une cuisine pour la préparation du déjeuner et de toilettes séparées pour les filles et les garçons, avoir accès à de l’eau de boisson saine et disposer d’une bibliothèque et d’un terrain de jeu. Les classes sont limitées à 30 élèves pour 1 enseignant de la première à la cinquième année d’études et à 35 élèves pour 1 enseignant de la sixième à la huitième année. De plus, toutes les écoles qui dispensent un enseignement primaire supérieur comptent obligatoirement au moins un enseignant spécialisé en études sociales, en langues et en sciences et mathématiques. Tous les enseignants doivent posséder un niveau minimum de qualification, défini par les États, ou à défaut l’acquérir dans un délai de cinq ans pendant la mise en œuvre progressive de la loi, et sont rémunérés selon les conditions établies au niveau des États. Tous les enseignants doivent travailler au minimum 45 heures par semaine et 200 jours par an et il leur est interdit de donner des cours privés. Ils sont aussi tenus d’organiser périodiquement des réunions avec les parents d’élèves.

Pour élargir les possibilités de choix, favoriser l’intégration et promouvoir la diversité au sein des établissements, la loi oblige les écoles privées à réserver au moins 25 % de leurs places en première année à des élèves subventionnés appartenant à des minorités officiellement définies ou issus de milieux défavorisés. Elles doivent assurer gratuitement l’éducation de ces enfants jusqu’à la huitième année d’études et sont défrayées directement à hauteur des dépenses encourues ou du coût d’une prise en charge équivalente dans une école publique si celui-ci est moins élevé.

Source : Right of Children to Free and Compulsory Education Act (OCDE, 2011, p.175)

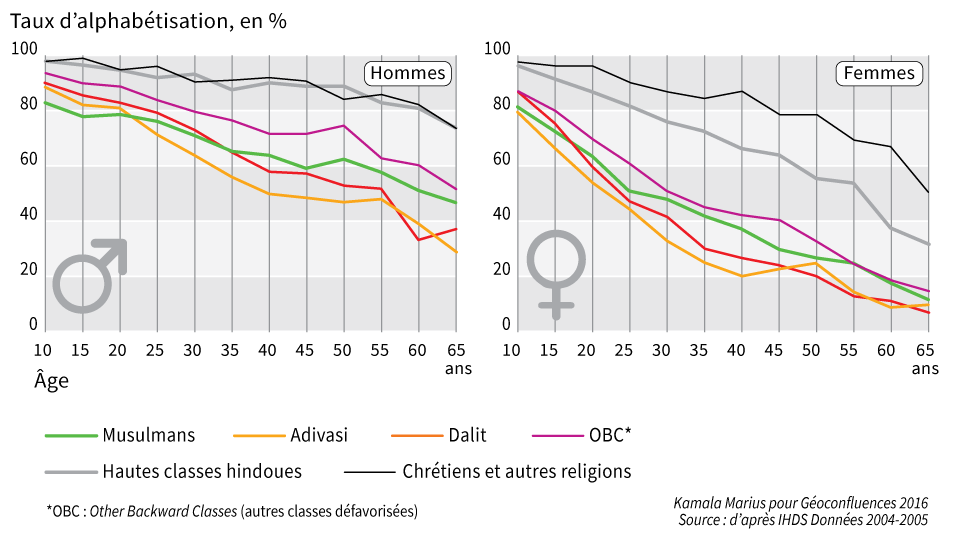

Fig. 4 : Évolution du taux d’alphabétisation par âge, par sexe

et par groupe social de 1951 à 2011

|

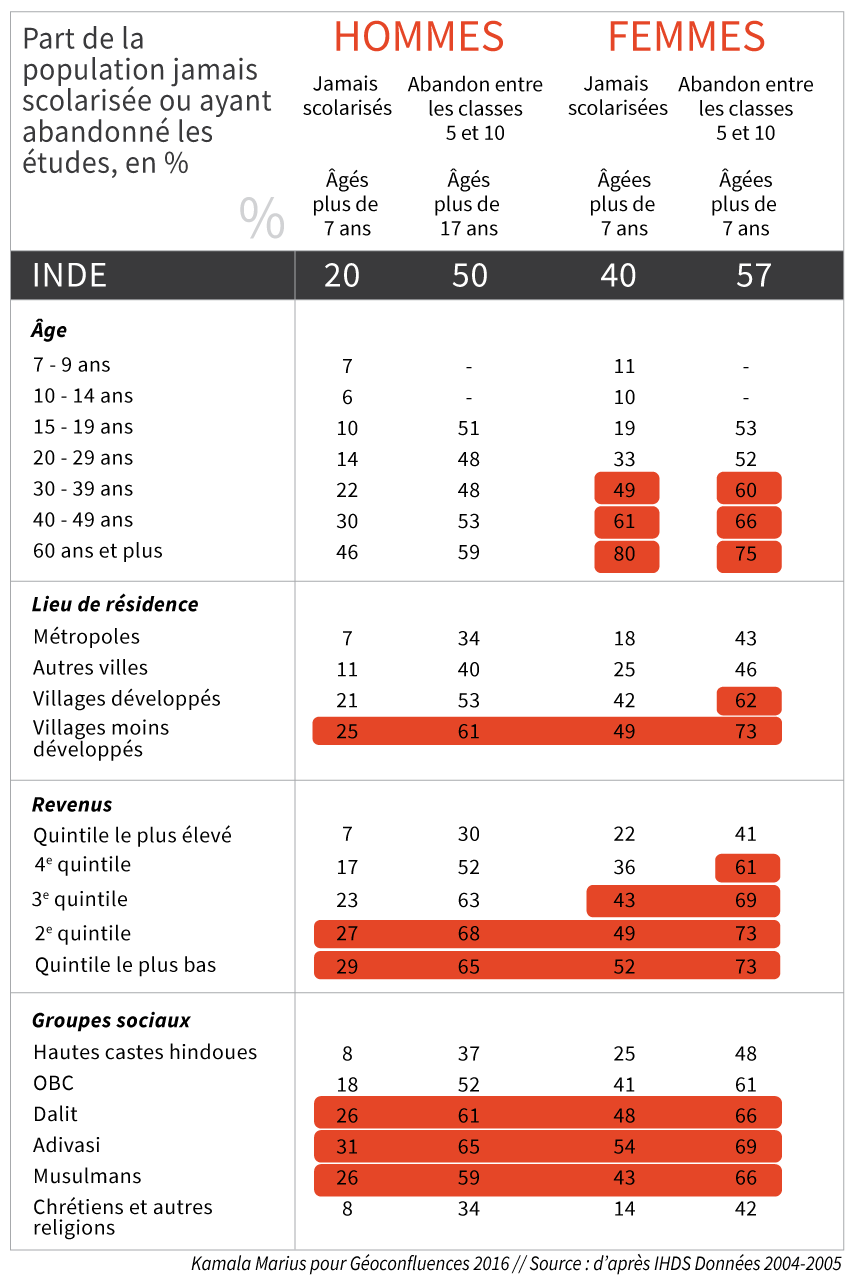

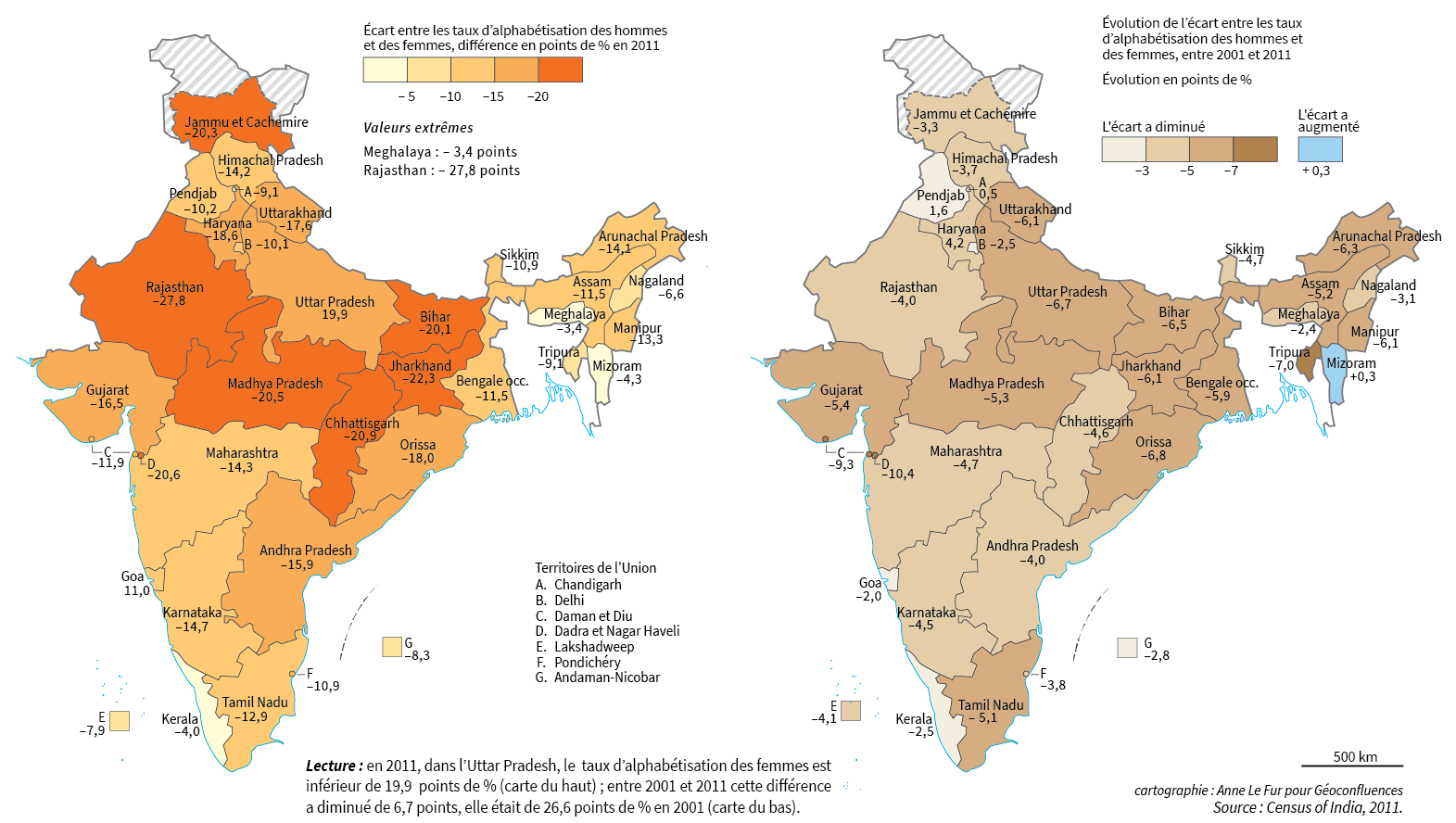

Cependant les inégalités entre les hommes et les femmes en matière d’éducation restent d’actualité. En 2011, 65,5 % des femmes sont alphabétisées contre 82,1 % des hommes, avec un écart homme-femme qui s’est réduit, passant de 21,6 % en 2001 à 16,7 % en 2011. Il faut préciser qu’une forte proportion de personnes alphabétisées n’ont pas suivi de cycle scolaire complet et que le recensement définit comme alphabétisé tout individu qui, selon la déclaration du chef de ménage, sait simplement lire ou écrire dans une langue. Les taux d’analphabétisme sont plus élevés pour les classes d’âges les plus âgées : si 54 % des hommes et 19 % des femmes de plus de 60 ans sont alphabétisés, en revanche, ce sont près de 82 % des garçons et 78 % des filles de 10-14 ans qui le sont aujourd’hui, et 54 % pour les filles de 14-17 ans contre 32 % en 2008 (fig. 4).

Ces moyennes nationales, toutefois, ne reflètent pas réellement les inégalités de genre en fonction de la classe d’âge, de la caste, de la communauté, du niveau d’urbanisation et de la région (fig. 5). Les taux d’alphabétisation les plus élevés se retrouvent parmi les métropolitains aisés de hautes castes, tant hindous que chrétiens. De même, les inégalités entre garçons et filles se réduisent au fur et à mesure que le revenu des ménages croît (fig. 5).

|

|

Balade de jeunes filles dans les lagunes du Kérala

Cliché : J.-M. Chevalier, septembre 2012 |

Écolières et écoliers au Rajasthan

Cliché : A. Pasco, novembre 2010 |

Si les taux d’abandon scolaires sont plus élevés parmi les filles, ils concernent aussi les dalits, les adivasi et les musulmans, en dépit d’une politique de quotas, et en dépit aussi de l’habitat urbain de nombreux musulmans (fig. 5). Par ailleurs, seuls 8 % des enfants de castes aisées abandonnent l’école contre 26 % pour les musulmans et 31 % pour les dalits-adivasi. Si parmi les hommes en âge de travailler, 16 à 17 % des hautes castes et des minorités (chrétiens, jaïns) ont un diplôme, c’est moins de 4 à 6 % de dalits, adivasi ou musulmans qui sont concernés et 2 % seulement parmi les femmes de ces groupes.

Ce taux d’alphabétisation insuffisant s’explique aussi par des conditions de travail difficiles dans les écoles : le matériel manque, le taux d’absentéisme des instituteurs est élevé, leur formation est médiocre. En conséquence, les systèmes informels se multiplient (cours du soir, cours privés…), révélant les dysfonctionnements du système. De plus, les politiques publiques ont longtemps mis l’accent sur l’éducation universitaire qui concerne essentiellement une élite. Toutefois, entre 2008 et 2013, près de 58 000 écoles publiques et plus de 70 000 écoles privées ont été construites((LiveMint, 22/10/2015)). Par comparaison, la France compte 52 000 écoles primaires publiques et privées.

Fig. 5 : Abandon de la scolarité selon le niveau d’études par sexe en Inde

|

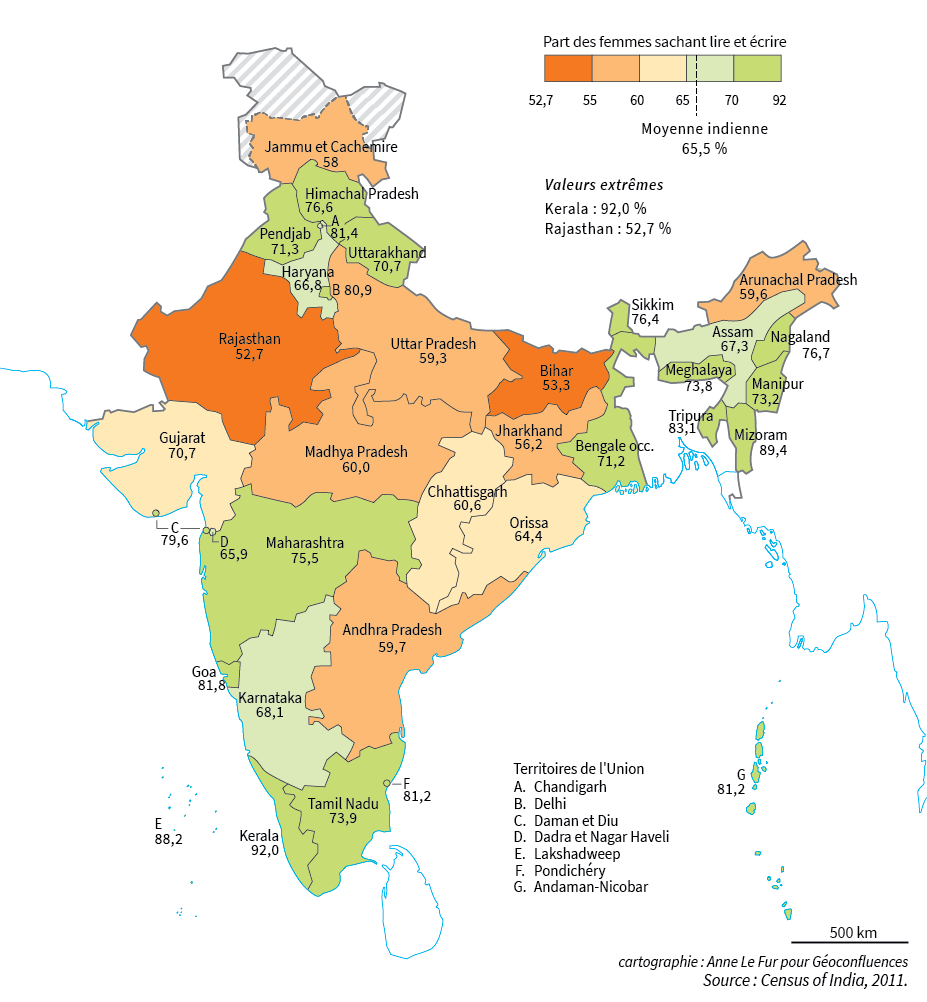

Fig. 6 : Taux d'alphabétisation des femmes en Inde par État, 2011

|

Les inégalités ont tendance à se cumuler selon les régions, car, même si le gouvernement central finance de grands programmes d’éducation, chaque État possède son budget propre. On observe donc de fortes variations régionales (fig. 6) : le taux d’alphabétisation des femmes est supérieur à 70 % dans les États du Kérala, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Himachal Pradesh, Bengale occidental et les États du Nord-Est. À la traîne sont les États du Jarkhand, de l’Uttar Pradesh, de l’Andhra Pradesh, du Madhya Pradesh, de l’Orissa, du Bihar et du Rajasthan. Ces deux derniers battent d’ailleurs des records d’analphabétisme (53 %) (fig. 7). Cependant, globalement, les écarts hommes-femmes en matière d’éducation ont tendance à se réduire depuis 10 ans.

Fig. 7 : Taux d’alphabétisation : un écart persistant entre hommes et femmes

|

En dépit des progrès en matière d’éducation, les pesanteurs socio-culturelles semblent limiter toute évolution significative en termes d’égalité de genres. Le contrôle de la sexualité féminine ainsi que les injonctions morales et religieuses jouent un rôle déterminant dans leurs pratiques spatiales.

3. Des pratiques spatiales genrées sous contraintes

Si femmes et hommes sont également visibles dans les espaces publics, les normes culturelles limitant la mobilité physique des femmes aux espaces de proximité légitimés par le regard social sont nombreuses. Dans le contexte de la famille indivise ou de la communauté qui impose une certaine promiscuité, un contrôle social s’opère, prévenant ainsi toute dérive potentielle. S’extraire des lieux du quotidien incite à rechercher l’anonymat, voire l’invisibilité. Le purdah (réclusion des femmes musulmanes) ou encore le ghunghat (voile des femmes hindoues couvrant toute la tête), pratique limitée à certains États du Nord (Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan) imposent des pratiques spatiales sous contraintes. Ainsi la présence des femmes dans l’espace public est souvent motivée pour des raisons plus familiales ou collectives (marché, école, aire de jeux avec les enfants, lieu de travail, lieu religieux, cérémonies…) que de loisirs (parc, café, salon de beauté…). Certes, une optimisation de l’utilisation de l’espace public s’opère grâce à une certaine invisibilité : les parcs, les cinémas, les cafétérias et les centres commerciaux, très présents dans les villes, permettent d’une certaine manière aux femmes voilées de transgresser les normes et de partager ces espaces avec les hommes, mais dans une certaine limite. En effet, certains espaces restent strictement masculins : fast food de rue, bars, magasins d’alcool.

Un dimanche au bord de la mer au Kérala

Cliché : A. Pasco, mars 2013 |

Retour des travailleuses dans les lagunes du Kérala

Cliché : K. Marius, mars 2013 |

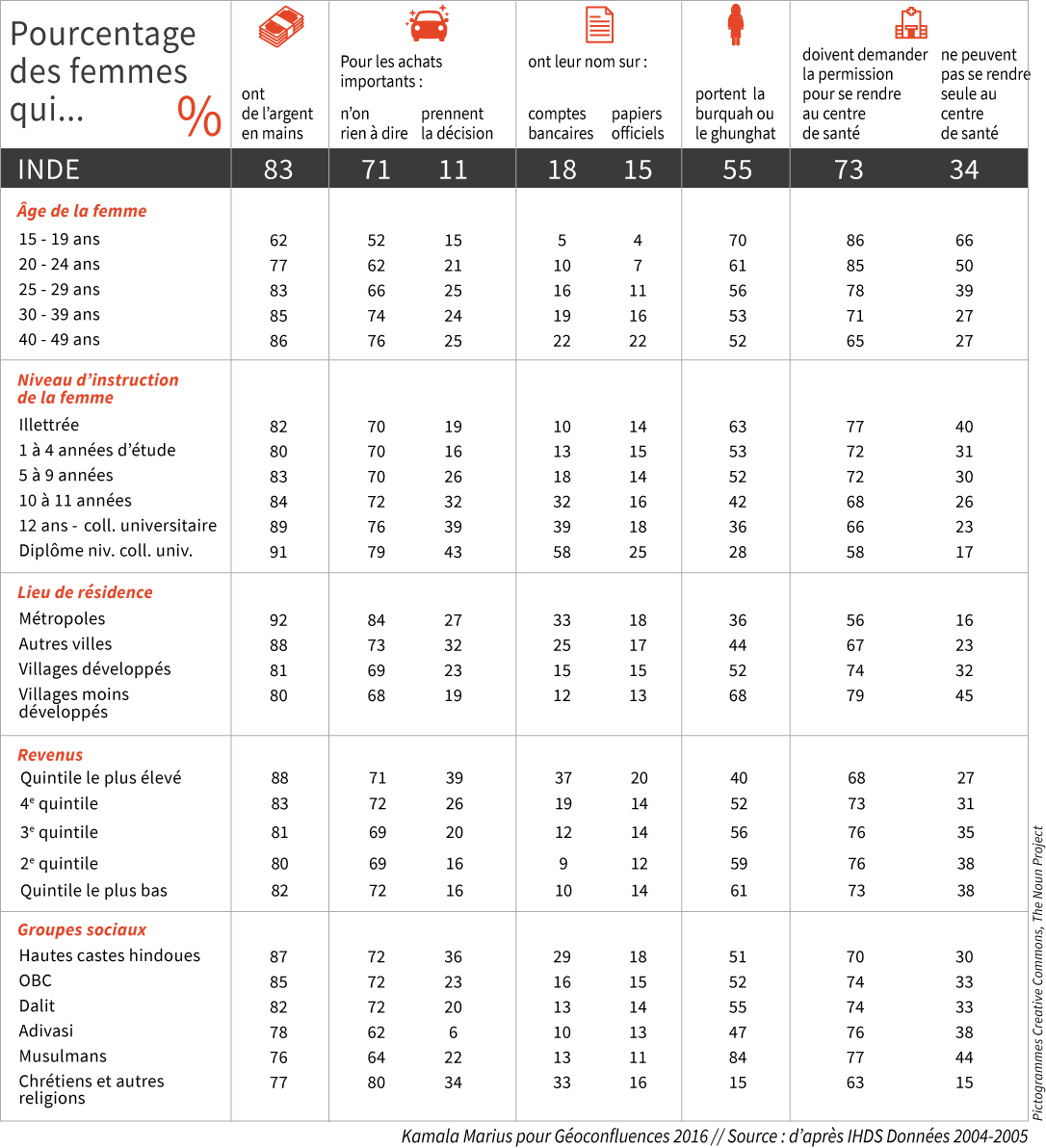

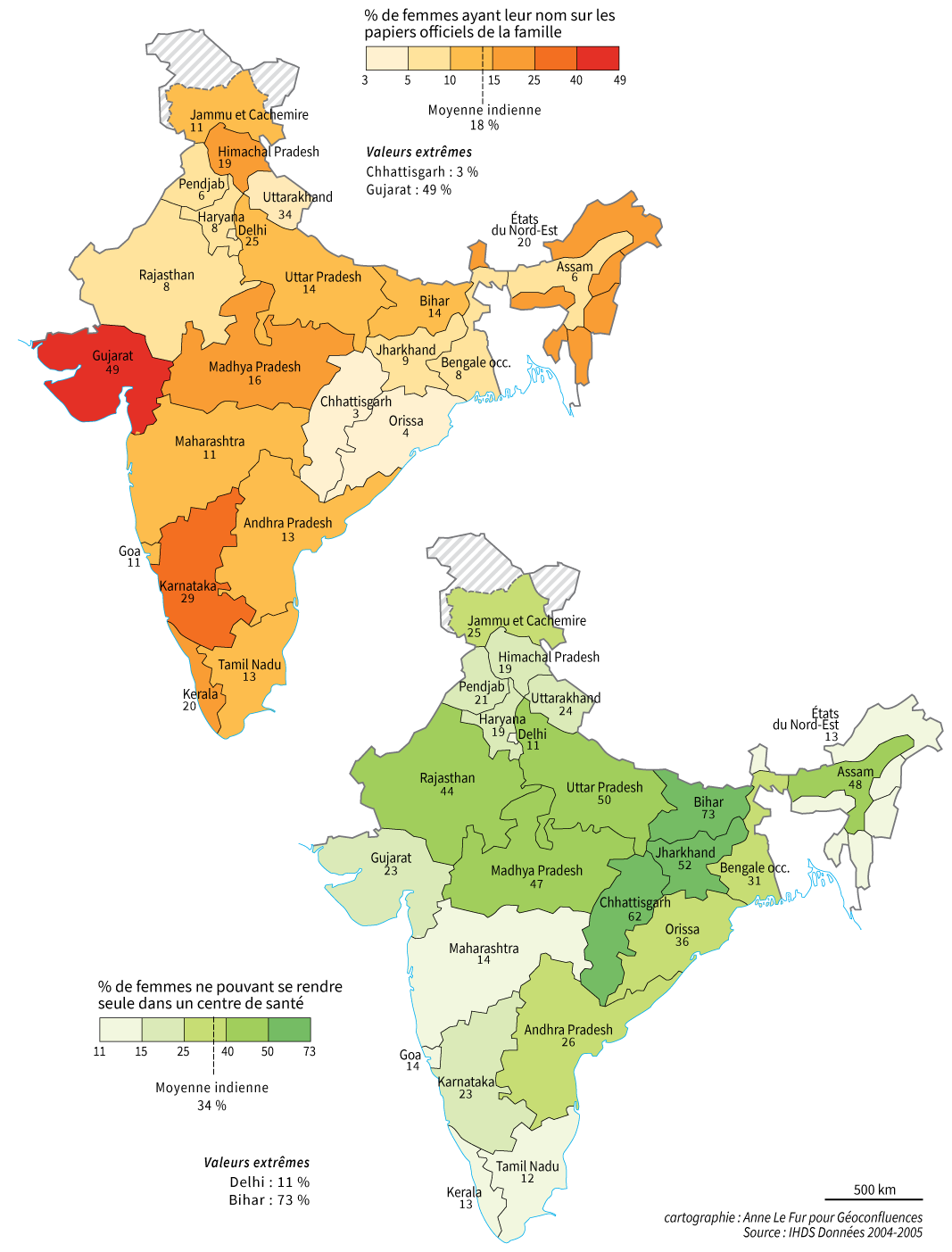

Cependant ces mobilités sont constamment négociées au prix de manipulations et de résistances conscientes : l’enquête de l’IHDS (Indian human development Survey, 2010)((Les données pour cet article proviennent essentiellement de Sonalde, Desai et al., Human Development in India, challenges for a society in transition, OUP, 2010. Ce rapport récent est sans doute le mieux documenté sur les questions de développement humain en Inde. Il a été réalisé par des chercheurs de l’Université du Maryland et du NCAER entre décembre 2004 et novembre 2005. L’enquête a été menée auprès de 41 554 ménages (soit 215 000 personnes) dans 33 États.)) montre que bon nombre de femmes, soit 73 % d'entre elles, sont obligées de demander la permission de se déplacer notamment à leur mari, ne serait-ce que pour aller au centre médical, et cette permission est refusée à 34 % d’entre elles (fig. 8).

Fig. 8 : Autonomisation des femmes : contrôle des ressources et liberté de déplacement

|

Fig. 9 : Une autonomisation des femmes très inégale entre les États

|

L’éducation, l’âge et le fait d’habiter une métropole semblent freiner l’interdiction d’aller au centre de santé, notamment dans les régions du Nord. L’exacerbation des inégalités d’accès à l’espace public est plus forte dans les régions du Nord où prédominent les pratiques de la burquah et du ghunghat (Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chattisgard, Jharkand) (fig. 9). En revanche, les femmes des États les plus urbanisés sont moins concernées par l’interdiction de se déplacer vers un centre de santé (Kérala, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat). Le fait d’avoir leur nom sur les papiers officiels est un autre indicateur d’autonomie des femmes, et c'est le cas notamment dans les États les plus industrialisés (Gujarat, Karnataka).

Par ailleurs, le système de la famille indivise ou élargie impose un rôle de femme soumise et par conséquent plus vulnérable à la violence. Plusieurs études (Jejeebhoy, 1998) ont démontré que les femmes vivant sous la domination de leur belle-mère étaient plus enclines à admettre que les femmes puissent être battues que celles qui ne vivaient pas dans ces conditions. Il est sans doute difficile de généraliser ce point de vue dès lors qu’une belle-mère tenant à la bonne réputation de sa famille essaiera ainsi de jouer un « rôle tampon » lors des conflits entre son fils et sa belle-fille.

4. Inégalités des rapports de pouvoir et violence de genre

Au-delà de la légitimation de l’enfermement des femmes depuis des siècles, l’inégalité des rapports de pouvoir se manifeste, dans sa forme la plus extrême, à travers la violence des rapports de genre.

Encart 2 – Le viol en Inde : un crime trop souvent impuni

En raison du viol collectif du 16 décembre 2012 qui a provoqué par la suite la mort de la victime, l’Inde vit sans doute un tournant de son histoire. La réaction de Delhi a été très virulente en ce qu’elle a mobilisé avant tout les femmes, mais aussi pour la première fois, les hommes de toutes les couches de la société, toutes castes, classes et communautés confondues. C’est ce qui explique son énorme médiatisation. Pendant longtemps, les nombreux viols commis sur les femmes de basse caste de la part des « dominants » que sont les politiciens, les hommes de haute caste, de la police ou encore de l’armée ne suscitaient que peu de réactions. Depuis la mort de cette jeune femme éduquée de la classe moyenne, les manifestations et les débats sont quasi quotidiens, sans compter dorénavant les articles de la presse quotidienne sur les faits de viol de femmes mais aussi de fillettes. Il faut préciser que dans le contexte indien, 90 % des viols sont des viols conjugaux ou commis par des proches de la victime, que ce soit des frères, des oncles, des cousins ou des voisins.

Alors que le nombre de viols est largement sous-estimé en Inde selon les sources officielles, soit 1,8 pour 100 000 personnes en 2010 (l’un des plus faibles au monde) ou 2,8 pour 100 000 à Delhi, le viol reste un problème majeur de société, d’autant que pendant longtemps il appartenait aux femmes de prouver qu’elles n’avaient pas « provoqué le mâle ». Dès qu'une femme n'est plus repérée comme épouse, mère, sœur, tante, elle risque aussitôt d'être considérée comme simple objet de désir légitime. Ancré dans les psychismes masculins depuis l’enfance, ce schéma entre violemment en conflit avec l'émancipation récente et croissante des jeunes femmes d'une classe moyenne. Le problème vient du manque criant de sensibilisation dans l’éducation des jeunes garçons, notamment par les mères.

Une étude sur la masculinité (ICRW, Evolving men, 2011) menée dans plusieurs pays du monde montre que la violence des hommes envers leurs partenaires est la forme la plus courante en Inde : un homme interrogé sur quatre a reconnu avoir commis des violences sexuelles au cours de sa vie, tandis qu'un homme sur cinq affirme avoir déjà forcé sexuellement sa compagne. Les Indiens sont aussi en tête des inégalités de genre concernant la répartition des tâches domestiques. 86 % des hommes pensent que « changer les couches des enfants, leur donner le bain et les nourrir relève de la responsabilité des femmes », et seulement 16 % participent aux tâches ménagères quotidiennes.

Dépassé par les manifestations sans précédent, le gouvernement a sollicité en urgence un comité d’experts pour revoir les lois sur les agressions sexuelles. Actuellement, le viol est puni de sept à dix ans de prison. À partir des 80 000 suggestions du public, le comité dans un rapport de 631 pages (le « rapport Verma », en ligne) préconisait entre autres de reconnaître enfin le viol conjugal mais aussi de sanctionner les nombreux viols commis par les forces armées (notamment dans le Nord-Est). Ce comité récuse la peine de mort au profit de la prison à perpétuité.

Cependant, allant au-delà de l’avis émi par les juges dans ce rapport, qui avait reçu l’aval de la société civile, le gouvernement indien puis le Président de la République – en attendant la ratification par le Parlement – ont approuvé un durcissement des peines pour les violeurs, allant de 20 ans de prison au lieu de 7 à 10 actuellement, sans possibilité de libération anticipée, jusqu'à la peine de mort si une victime décède ou est plongée dans un état végétatif. Ainsi, si l’un des accusés du viol collectif de décembre 2012 s’est suicidé, les quatre autres ont été condamnés à la peine de mort en septembre 2013. Malgré ces lois répressives qui encouragent les femmes à dénoncer les violeurs, le viol reste hélas une réalité journalière.

Malgré les viols quotidiens sur des fillettes et des jeunes femmes, il faut continuer à se battre pour le vote et l’application des lois préconisées par ce comité d’experts comme le prouvent à nouveau les manifestations récentes. Les viols conjugaux, comme les viols commis par l’armée, mais aussi toutes les autres formes d’agressions sexuelles et non sexuelles, notamment à l’acide, doivent être condamnées et jugées. Il faut que les femmes puissent aller au bout des procédures entamées avec l’aide des nombreuses associations et mouvements féminins et féministes très présents sur ce terrain. Il faut aussi lutter contre la corruption des agents de justice que sont les policiers ou les juges, puisqu’elle étouffe les démarches juridiques. La société indienne ne peut plus reculer. Les femmes sont partout, dans les instances du pouvoir, dans la police, dans l’administration, dans la justice, il faut que leurs droits soient reconnus et que l’égalité entre femmes et hommes progresse pour de bon.

Source : D'après Kamala Marius, http://www.genreenaction/net/

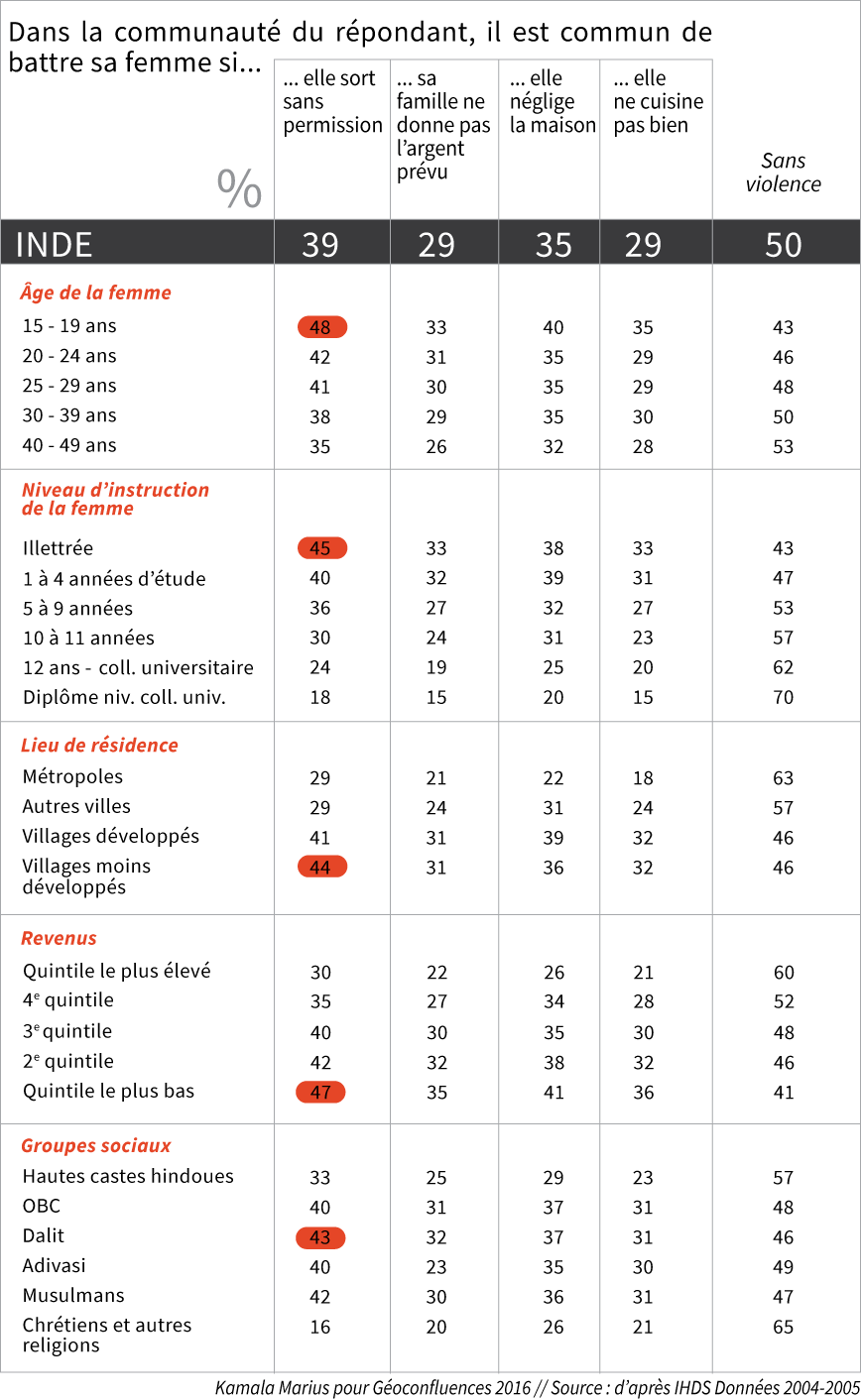

Une étude sur la masculinité menée en 2011 dans plusieurs pays du monde montre que c’est en Inde que la violence des hommes envers leurs partenaires est la plus courante((Réalisée dans six pays (le Brésil, le Chili, la Croatie, l'Inde et le Rwanda), l'enquête menée par l'International Centre for Research on Women (ICRW) basé aux États-Unis et en Inde, ainsi que l'Instituto Promundo au Brésil, a pris en compte plus de 8 000 hommes et 3 500 femmes entre 18 et 59 ans. La conception des relations hommes-femmes y est étudiée notamment à travers les situations de violences conjugales, sexuelles, ou encore la distribution des tâches au sein de la famille. L'Inde partage le pire bilan avec le Rwanda en termes de violences conjugales et d'inégalités hommes-femmes. Les Indiens sont en tête des inégalités des sexes concernant la répartition des tâches domestiques. http://www.icrw.org/publications/evolving-men)). Par ailleurs, 14 % des Indiens attestent avoir abusé sexuellement de leur partenaire ou de leur épouse durant l'année passée, tandis que 20 % auraient abusé sexuellement de leur partenaire ou de leur épouse au cours de leur vie. La violence conjugale est justifiée par 68 % des Indiens qui pensent qu'une femme « doit tolérer la violence physique dans le but de préserver l'équilibre familial » ; 65 % des Indiens sont d'accord avec le fait que « dans certains cas, une femme mérite d'être battue », alors que 37 % affirment avoir recours à la violence physique envers leur compagne, d'après les résultats de l'enquête. Pourtant, 92 % des hommes ont déjà entendu parler des lois sur les violences commises contre les femmes. L’enquête de l’IHDS confirmait déjà ces résultats à quelques nuances près, en précisant que le fait de sortir sans permission (39 %), de négliger les tâches ménagères (35 %), de ne pas bien faire la cuisine (29 %) étaient des raisons suffisantes pour que les femmes soient battues (fig. 10). On sait par ailleurs qu'en Inde, l’éducation, le fait de bénéficier de revenus élevés et de vivre en ville sont autant de facteurs limitant la violence conjugale.

Fig. 10 : Perception de la violence conjugale par les hommes indiens :

l'« acceptable » et ses bornes

|

Un homme ayant au moins bénéficié d'une éducation secondaire a davantage tendance à concevoir les relations hommes-femmes de manière plus équitable, selon le rapport de 2011. Certains auteurs ont pourtant noté une prévalence de la violence domestique plus importante auprès des femmes ayant une activité génératrice de revenus, car les conjoints se sentiraient menacés par l’autonomie potentielle de ces femmes actives((Sahoo, Raju, 2007, Social change, vol 73, n°4 p. 131-152)).

Dans ce contexte d’inégalités cumulatives largement démontrées, il est utile de s’intéresser à l’impact de la croissance économique actuelle sur l’accès des femmes à l’emploi. Si cette croissance économique a eu des conséquences positives sur l'accès à l’emploi des femmes, ce n’est pas pour autant que les disparités liées au genre ont disparu.

5. Inégalités d’accès à l’emploi et informalisation du travail des femmes

Même si l’économie indienne a réalisé un rattrapage rapide au cours des deux dernières décennies avec une croissance moyenne de 7 à 8 %, elle n’a pas pour autant favorisé la croissance de l’activité des femmes.

Un tiers seulement des femmes en âge de travailler occupe un emploi en Inde, alors qu’en Chine par exemple, plus de deux tiers des femmes sont actives. Leur taux d’activité est plus élevé en zones rurales qu’en zones urbaines, et dans les États du Sud et du Nord-Est que dans ceux du Nord (OCDE, 2014)((http://www.oecd.org/fr/eco/Inde%202014%20Synthese.pdf)).

Contrairement aux autres pays émergents, le taux d’activité des femmes indiennes recule depuis dix ans, tandis que celui des hommes reste stable. Ce déclin depuis 2005 s’explique en grande partie par la chute de l’emploi indépendant non rémunéré des femmes dans le secteur agricole. Si le nombre de femmes d’âge actif a augmenté d’environ 99 millions, leurs emplois n’ont progressé que de 6 millions entre 2000 et 2012. Pendant la même période, le nombre d’emplois occupés par des hommes a progressé de 69 millions (Marius, 2013).

Cueilleuse de thé au Kérala

Cliché : K. Marius, mars 2013 |

Repiquage de riz par les ouvrières agricoles au Karnataka

Cliché : K. Marius, février 2016 |

Ouvrière du bâtiment à Pondichéry

Cliché : K. Marius, août 2016 |

Ainsi, en dépit d’une libéralisation économique amorcée dans les années 1980 et d’une stratégie de croissance qui auraient dû faciliter l’émergence du salariat industriel féminin, on assiste plutôt à une informalisation massive du travail des femmes, notamment à travers la sous-traitance de travaux d’artisanes à domicile (panier, broderie, objets d’artisanat, encens…) passant par de multiples intermédiaires. Afin de compléter les revenus familiaux, les femmes qui commencent à travailler de plus en plus jeunes se retrouvent dans des activités informelles sous-payées. On reprend ici la définition de l’OCDE (2009) qui définit bien la taille et l’évolution de l’emploi informel :

- emploi informel dans le secteur informel : travailleurs indépendants : travailleurs à leur compte, employeurs, travailleurs familiaux ; employeurs et employés rémunérés travaillant dans des micro-entreprises comprenant moins de cinq travailleurs ou employés.

- emploi informel dans le secteur formel : employés rémunérés dépourvus de protection sociale dans des entreprises comprenant cinq travailleurs (ou employés) ou plus ; travailleurs domestiques rémunérés dépourvus de protection sociale.

Ainsi dans le contexte de compétitivité internationale, les employeurs préfèrent installer leurs usines en zone rurale ou semi-urbaine afin d’optimiser les coûts de production et de bénéficier des économies d’échelle. Les femmes, dont le travail coûte généralement moins cher, et moins encore en milieu rural qu’en milieu urbain, sont très recherchées par les employeurs qui sont prêts à les former quelques jours. Leur préférence va aux femmes les plus jeunes et aux célibataires. Les femmes sont considérées comme adroites, dociles et disposées à accepter des bas salaires. En effet, leur faible niveau d'éducation et de qualification les incite à accepter des emplois précaires et peu rémunérateurs dans le secteur informel. Par ailleurs, les femmes préfèrent une certaine flexibilité d’emploi afin de pouvoir s’occuper de leur famille, d’où leur présence dans des secteurs faiblement concentrés et demandant peu de compétences. En effet, selon le NCEUS (2007), le niveau d’années d’études minimum requis pour travailler dans le secteur formel est au moins de 10 ans pour les femmes, tandis qu’il n’est que de 4 ans dans le secteur informel (K. Marius-Gnanou, 2013). En raison de la situation très précaire de ces travailleurs informels, le gouvernement a proposé en décembre 2008 un projet de loi leur permettant d’avoir accès à une sécurité sociale et à un salaire minimum, grâce à la mise en place d’une carte d’identité.

Au total, c’est moins d’une femme sur sept qui travaille dans le secteur organisé. Elles sont surreprésentées dans les emplois agricoles peu productifs, le secteur manufacturier traditionnel à petite échelle et dans les services tels que l’éducation et les emplois domestiques. En 2012, 60 % des femmes occupant un emploi salarié ou occasionnel percevaient moins que le salaire minimum, contre 25 % chez les hommes (OCDE, 2014, p.39).

Encart 3 – Les catégories d'emploi en Inde

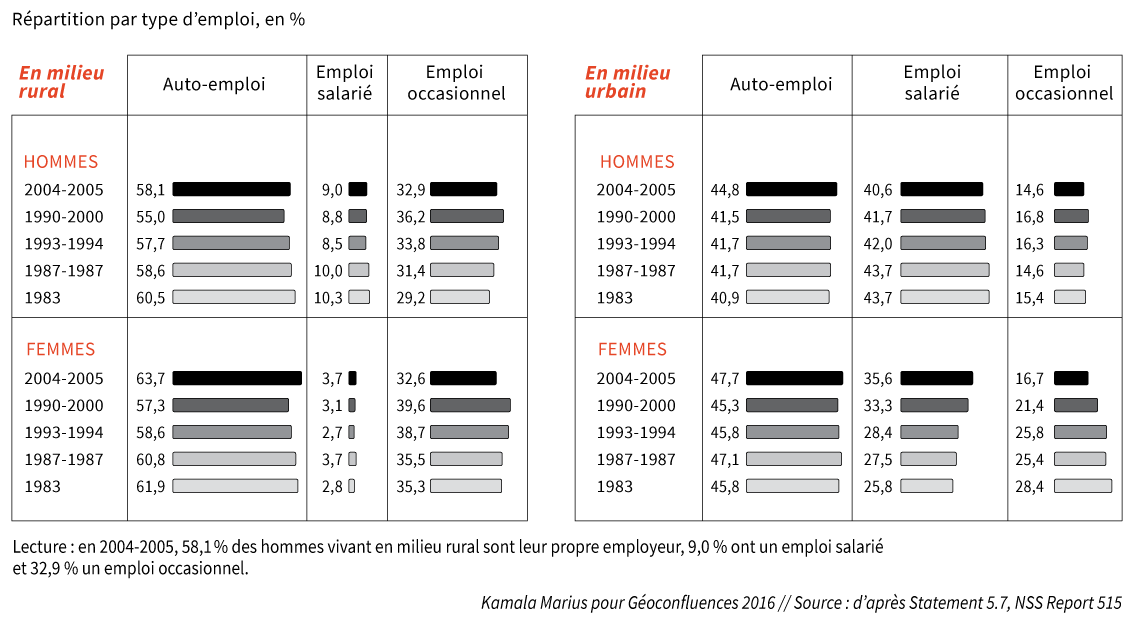

Afin de mieux comprendre la structure de l’emploi dans le contexte indien, il faut tenir compte des différentes catégories d’emploi utilisées par le National Sample Survey Office. Ce dernier distingue trois catégories d’emplois : l’auto-emploi (self-employment), l’emploi occasionnel (casual work) et l’emploi salarié (regular work). Si, en 2004-2005, on a observé une augmentation de l’auto-emploi (61 % en 2004-2005 contre 55,5 % en 1999-2000), lequel comprend aussi le travail sous-payé, voire non payé qui représenterait 72,5 % (Mazumdar et Neetha, 2011, p. 3), en 2009-2010, on assiste à une chute de l’auto-emploi (53,3 %) au profit d’une légère augmentation de l’emploi salarié (10,1 %). Cette augmentation inhabituelle de l’auto-emploi et de l’emploi occasionnel en 2004-2005 révélait déjà une informalisation massive du travail féminin.

La rigidité du marché du travail dans les secteurs secondaire et tertiaire est un facteur essentiel qui empêche les ouvrières agricoles d'occuper des emplois mieux rémunérés dans l'industrie à cause de l'obligation d'obtenir une autorisation pour licencier même un seul salarié dans les unités manufacturières de plus de 100 travailleurs. Comme l'a démontré une étude du FMI, le transfert de main-d’œuvre indienne depuis le secteur agricole vers l'industrie est le plus bas d'Asie.

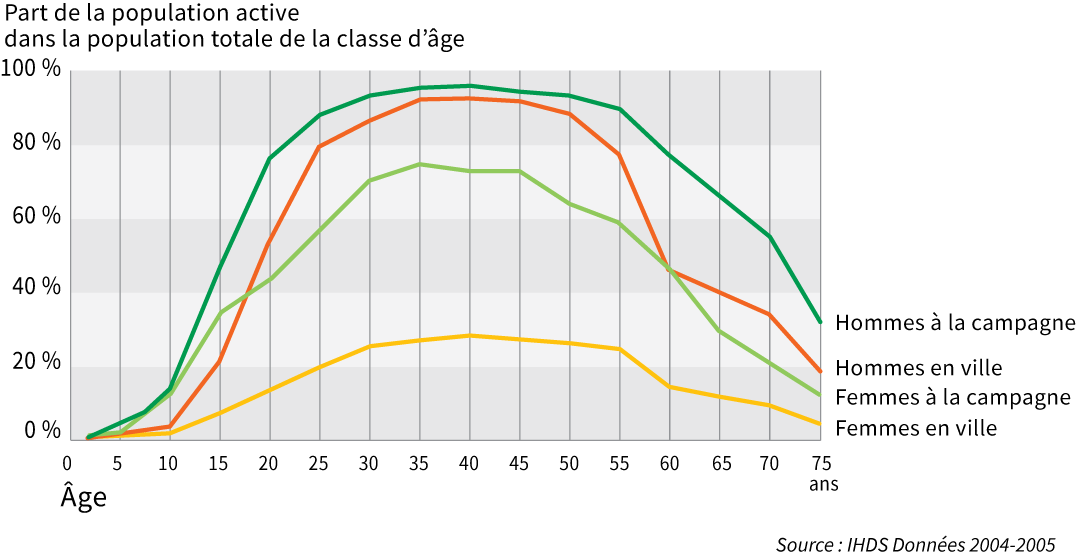

Si on prend le critère le plus pertinent pour mesurer les inégalités de travail à savoir le nombre de jours de travail par an, on peut considérer que la participation des femmes au travail est bien moindre que celle des hommes avec des inégalités qui s’exacerbent avec l’âge, plus en milieu urbain qu’en milieu rural (fig.11).

Fig. 11 : Taux d’activité, selon l’âge, le genreet le milieu rural et urbain

|

Retour de la pêche au Kérala

Cliché : J.-M. Chevalier, septembre 2012 |

Alors que le pourcentage de femmes travaillant en milieu rural a toujours été plus important qu’en milieu urbain, le nombre de jours travaillés en milieu urbain est plus élevé (180) qu’en milieu rural (106). Ceci s’explique sans doute par le fait que les femmes ont d’autres activités informelles et aléatoires liées à l’agriculture, l’élevage etc…qui relèvent de l’auto-emploi (fig. 12). En effet, sur les 127,3 millions de femmes actives recensées, 90 % d’entre elles travaillent dans le secteur informel qui inclut l’auto-emploi (self employment) et le travail occasionnel (casual labour). Il faut aussi évoquer le travail des enfants, et des petites filles en particulier, particulièrement répandu dans les campagnes où 9 % des filles de moins de 15 ans travaillent. Nombreuses aussi sont les études qui montrent que les tâches du ménage pauvre incombent dans une large mesure aux filles. Elles s'occupent des tout-petits, font la cuisine, nettoient, vont chercher et portent de l'eau et toutes sortes d'ustensiles... Les filles plus âgées vont aux champs avec leurs parents pour les aider à semer, replanter, sarcler, récolter, etc.

Fig. 12 : Nombre de jours travaillés selon le genre, l'âge et le milieu de vie

|

|

Source : IHDS Données 2004-2005 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cependant, en milieu urbain, d’après les données du NSSO analysées par Kundu (2009, 22), on note depuis les années 1980 une diminution de l’emploi occasionnel (casual labour) au profit de l’emploi salarié : en effet, le pourcentage d’emploi salarié est passé de 25,8 % en 1983 à 35,6 % en 2004-2005 (fig. 13). Cela s’explique par la mondialisation qui a impulsé une relocalisation des entreprises à la périphérie des grandes villes ou dans des districts industriels, même si les chiffres restent encore modestes ; en effet, le travail payé dans les manufactures ne concerne que 12,3 % des femmes actives. Par ailleurs, le pourcentage de l’emploi non payé, notamment en milieu rural, reste encore élevé, de l’ordre de 43 % en 2007-2008. Cependant, si l’on tient compte uniquement des femmes payées, 67 % des femmes seraient concernées par le travail occasionnel, 26 % par l’auto-emploi et à peine 7 % par un travail régulier.

Fig. 13 : Les catégories d’emploi selon le genre et le milieu rural ou urbain

|

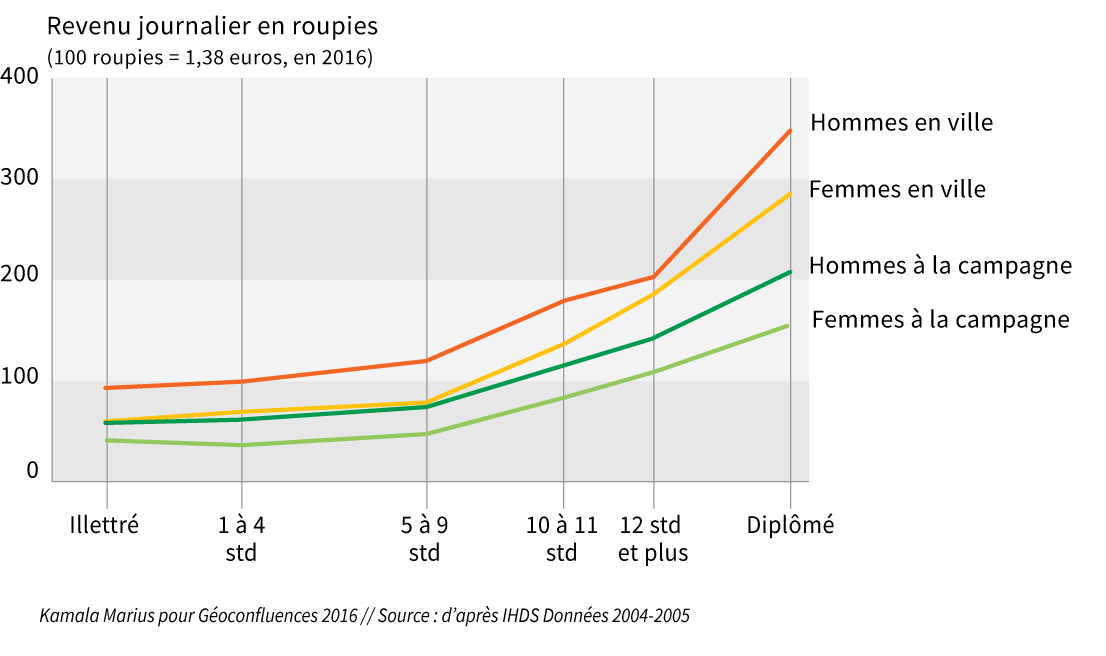

Fig. 14 : Revenu journalier selon le genre et le milieu rural ou urbain

|

En milieu rural, les salaires sont versés soit en argent, soit en nature, soit de façon mixte. Le salaire moyen d’un ouvrier agricole est à deux euros par jour (150 Rs/j en 2015-2016) et les hommes gagnent une fois et demie de plus que les femmes malgré leur participation à des travaux agricoles similaires (semis, repiquage, coupage, récolte, désherbage…). Seuls ceux de l’Himachal Pradesh, du Jammu et Cachemire et du Kérala touchent des salaires supérieurs à 150Rs/j. Paradoxalement, dans des États aussi urbanisés et industrialisés que le Maharashtra ou le Tamil Nadu, les conditions de salaires sont les mêmes que dans ceux du Bihar ou du Madhya Pradesh.

En Inde, les discriminations générées par le marché, les contraintes institutionnelles et les conventions sociales persistantes se combinent pour renforcer les inégalités de genre d’où la nécessité de s’attaquer aux facteurs qui cloisonnent les opportunités économiques et enferment les femmes dans le piège d’une faible productivité. Paradoxalement, ces nouveaux espaces de travail localisés dans les zones les plus reculées présentent des nouvelles possibilités de libération, d’autonomie, tout en créant de nouvelles formes de dépendance (rémunération dérisoire, temps de travail abusif, augmentation de la charge de travail…).

Conclusion

Dans le contexte indien, l’identité de genre est certainement un facteur additionnel d’inégalité sociale, mais elle n’agit pas indépendamment de la classe ou de la caste ou du lieu géographique.

Les expériences du Kérala, et, dans une moindre mesure, celles des Etats urbanisés et industrialisés montrent à l'évidence qu'une politique de planification familiale efficace implique non seulement une scolarisation générale des filles et une promotion de la santé, mais aussi un changement des comportements culturels et l'amélioration de la condition féminine en général.

À partir de cette analyse intersectionnelle des inégalités de genre en Inde, on est amené à se dire que la question de la justice est prioritaire dans la réflexion sociale, d’autant que ces débats de la justice pour les femmes ont été entamés, en Inde, dès les années 1950, au moment de la mise en place de la Constitution. En théorie, elle protège tous les Indiens de toute discrimination fondée sur la race, la religion, la caste et le genre (articles 15 et 16) en promouvant une discrimination positive sous forme de quotas dans les assemblées, dans l’éducation et dans le secteur public à l’égard des populations les plus « opprimées ».

Cependant, les inégalités de genre ont été régulièrement laissées de côté, comme l’ont été les désavantages liés au fait d’appartenir à une minorité religieuse particulière (notamment musulmane) lorsqu’elle se révèle incompatible avec la caste. La politique indienne, comme on pouvait s’y attendre, a montré au fur et à mesure du temps que les castes et les groupes apparentés, tels que les OBC (Other Backward Classes), ont tendance à l’emporter sur les identités du sexe ou des minorités, même si ces dernières s'imposent pour ce qui concerne les lois personnelles (Hasan, 2014).

En d’autres termes, les castes et tribus répertoriées et les OBC sont devenues des catégories politiques grâce aux quotas. Certes les femmes ne sont pas une entité homogène, elles sont différentes par la caste, la classe, la religion ou le lieu. Pourtant, c’est également le cas des OBC qui ont su néanmoins dépasser cette hétérogénéité et cette dispersion grâce à la mobilisation politique et aux quotas qui ont été déterminants pour leur succès politique. Cependant, les pesanteurs socio-culturelles semblent limiter toute évolution significative en termes d’égalité de genres, en dépit des nombreuses lois sociales rarement appliquées, notamment dans le Nord. En effet, la représentation des femmes comme épouses et mères, faibles, passives et nécessitant protection, inspire largement les interprétations et décisions judiciaires. Finalement, la famille continue à être construite comme une sphère privée, échappant à l’intervention légitime de la loi (K. Marius, 2016).

Le système légal en Inde doit encore dénouer cette contradiction fondamentale entre les différentes législations progressistes qui ont pour objectif l’autonomie des femmes, et leur traitement concret par le droit personnel et coutumier de leurs communautés.

Compléments bibliographiques

- Chasles V., 2008, « Femmes en Inde », L'Information géographique, n°1, 2008, p.57-69

- Crenshaw K.W., 2005, « Cartographie des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du genre, n° 39, p.51-82 (pdf)

- Desai M. (ed.), 2007, Gender and the build environment in India, Zubaan, Delhi, 262 p.

- Desai S., Dubey A., Lal Joshi B., 2010, Human development in India, challenges for a society in transition, OUP.

- Guilmoto C.Z., 2006. « L’Inde et son milliard. Démographie en début de siècle », in C. Jaffrelot, L’Inde contemporaine. De 1959 à nos jours, Fayard, p.375-420

- Guilmoto C.Z., 2008, « L’économique, le social et le spatial. Les trois dimensions de la surmasculinité juvénile en Inde », INED, Population 2008/1-Volume 63, p.93 à 122

- Guilmoto C.Z., Kulkarni P.M., 2004. « Les femmes, la caste et l’État. Cinquante ans de planification familiale en Inde » in Gautier A., éd., Les politiques de planification familiale. Cinq expériences nationales, Éditions du Ceped, Paris, p.25-70.

- Guilmoto C.Z., 2010, « La parenté, le marché et l’État face à l’aversion pour les filles en Asie », Hérodote, n°136, p.166-184

- Heuze D., 2014, « Un viol en Inde », Les Temps modernes, 2014/2, n°678, p.266-279

- Jejeebhoy S., 1998 , « Women’s autonomy in rural India : its dimensions, determinants, and the influence of context » in Presser H.B., Sen G. (ed.), 1998, Women’s empowerment and demographic processes, moving beyond Cairo, Oxford University Press, London, pp.204-238

- Kapadia (ed), 2002, The violence of development. The politics of identity, gender and social inequalities in India, New-Delhi: Kali for Women

- Kaur R., 2014, Sex, ratios, Khaps and marriage reform, EPW, vol XLIX, n°31, p. 18-20

- Kundu A., 2009, Employment and inequalities outcomes in India, OECD

- Marius K., 2016, Inégalités de genre en Inde, regards au prisme des études postcoloniales, Karthala, 300 p.

- Marius-Gnanou K. Monot A., Paris F., Soulance D., 2015, L’Union indienne, Bréal, coll. Capes-Agrégation, 272 p.

- Marius-Gnanou K., 2013, « Mondialisation, activités économiques et nouveaux rapports de genre : des exemples en Inde du Sud » in M.P Anglade et al (dir), Expériences du genre, intimités, marginalités, travail et migration" Le Fennec/Karthala, p. 149-168

- Marius K., 2013, « Genre et marché du travail en Inde », in Maruani M. (éd), Travail et genre dans le monde, l’état des savoirs dans le monde, La Découverte, coll. État des savoirs, p.150-160

- NCEUS (National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector), 2007, Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector (pdf)

- OCDE, OECD Economic surveys, India, 2014, Publishing, 2014, 155 p.

- Ranadive, J.D., 2002, Space for power, women’s work and family strategies in South and South East Asia, Rainbow Publishers, 198 p.

- Sahoo, Raju, 2007, "Domestic violence in India, evidences and implications for working women", Social change, vol 73, n°4 pp131-152

- Sen A., 2007, L'Inde. Histoire, culture et identité, O. Jacob, 416 p.

- Sonalde B .Desai et al, 2010, Human Development in India, challenges for a society in transition, OUP

Voir aussi

- Manier, Bénédicte, 2015. « Les femmes en Inde : une position sociale fragile dans une société en transition »,Géoconfluences

Kamala MARIUS

Géographe, maîtresse de Conférences HDR,

Université Bordeaux Montaigne, UMR LAM (CNRS/Sciences Po Bordeaux)

Institut Français de Pondichéry, UMIFRE 21 CNRS/MAEE

Merci à Anne Le Fur pour la réalisation des cartes de ce corpus.

Mise en web : Jean-Benoît Bouron

Pour citer cet article :Kamala Marius, 2016, « Les inégalités de genre en Inde », Géoconfluences, novembre 2016.URL : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/corpus-documentaire/inegalites-genre-inde |

Pour citer cet article :

Kamala Marius, « Les inégalités de genre en Inde », Géoconfluences, novembre 2016.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/corpus-documentaire/inegalites-genre-inde

Mode zen

Mode zen