Le rap, miroir déformant des relations raciales dans les villes des États-Unis

Bibliographie | citer cet article

Né dans les années 1970 à New York, le rap est devenu depuis deux décennies l'un des principaux segments du marché musical aux États-Unis. Si cette musique constitue un élément important du paysage culturel états-unien, elle est également un outil privilégié pour observer les processus sociaux à l’œuvre dans les villes du pays. Dans les nombreux travaux qui lui ont été consacrés, elle a en effet souvent été présentée comme un élément « crucial dans la redéfinition de l’environnement urbain américain [1] » (Forman, 2002, p.42), particulièrement en ce qui concerne les relations raciales [2] qui s’y déploient.

Complément 1 : Le rap aux États-Unis : des pratiques, un genre musical et un marché.

Aux États-Unis, l’utilisation du mot "rap" pour qualifier un registre spécifique de pratiques musicales s’inscrit dans une trajectoire spécifique. Le sociologue Karim Hammou note que l’usage du mot se retrouve en langue anglaise dès les années 1940, « de façon proche de son sens contemporain pour décrire une pratique d’interprétation ni parlée ni chantée, mais proférée en harmonie avec une rythmique » (Hammou, 2012, p.9). Cette forme d’interprétation se développe à New York dans les années 1970, dans la continuité de la musique funk et sous l’influence de certains formats musicaux jamaïcains qui utilisaient des techniques semblables. Elle est alors progressivement rattachée à un mouvement plus large, le hip hop, dont les différents éléments (breakdance, graffiti, DJing et interprétation rappée) prennent leur essor au même moment dans cette ville.

Le rap en tant que genre musical est ensuite popularisé aux États-Unis à la fin de la décennie grâce au succès d’enregistrements discographiques qui s’en réclament explicitement, tel le morceau "Rapper’s Delight" du groupe Sugarhill Gang en 1979. Le succès de nombreux groupes se rattachant au genre entraîne alors sa diffusion dans l'ensemble des États-Unis et l’émergence d’autres foyers de cette musique, notamment sur la côte ouest à partir de la fin des années 1980, puis dans le Sud une décennie plus tard.

Le rap s’est ainsi progressivement imposé comme un segment prépondérant du marché de la musique aux États-Unis. Entre 1999 et 2008, la part du genre "rap/hip-hop" dans les ventes de disques aux États-Unis y oscille ainsi entre 10,7 et 13,8 %, soit le 2ème ou le 3ème genre le plus vendu en fonction des années. Il se situe ainsi derrière le genre "rock" et au même niveau que la "country" ou le "R&B/urban" [a].

En effet, par le discours qu’il produit sur l’espace urbain et le profil des artistes qu’il met en avant, le rap a souvent été présenté comme un élément de remise en cause du récit majoritaire sur la ville états-unienne. Élaboré principalement dans le Bronx de la fin des années 1970, il serait en effet une « forme d’expression culturelle noire qui donne la parole en priorité aux voix noires des marges de l’Amérique urbaine » (Rose, 1994, p. 2). Vecteur d’expression des populations afro-américaines marginalisées, il donnerait également à voir de manière privilégiée un espace spécifique au sein des villes : celui du centre-ville paupérisé, ou inner city. Selon cette interprétation, qui l’inscrit dans le contexte de l’histoire des minorités noires aux États-Unis et de leur répartition au sein de l’espace urbain, le rap véhiculerait une image de la ville bien différente de celle promue par le discours dominant, principalement porté par les populations WASP (White Anglo Saxon Protestant). D’après Cynthia Ghorra-Gobin, la construction de la nation états-unienne se serait faite autour de deux récits : le « mythe de la nation frontière », élaboré autour de l’extension progressive de son territoire (Ghorra-Gobin, 2006, p.86), et le « mythe pastoral » promouvant l’idée d’une nation rurale. Leur aboutissement aurait donné naissance dans l’espace urbain aux suburbs, les banlieues pavillonnaires, considérées comme un compromis entre la ville et l’idéal pastoral (Ghorra Gobbin, 2003). Or, plutôt que les suburbs, ce sont l’inner city et ses minorités raciales que le rap mettrait en valeur. À l’opposé d’un mode de vie dominant valorisant la mobilité, il privilégierait l’« extrême local » (Forman, 2002).

Pourtant, l’association exclusive entre le rap et les espaces des populations afro-américaines défavorisées doit être fortement nuancée. La place occupée par cette musique en termes de ventes dans les dernières décennies montre qu’il s’agit d’un genre écouté et pratiqué en masse [3]. De plus, un certain nombre d’études analysant la place d’autres populations dans la genèse de cette musique (Flores, 1994 ; Blum, 2009) amènent à remettre en cause l’idée que le rap ait un jour été le produit exclusif d’un type de population, les Afro-Américains, s’inscrivant dans l’espace bien défini de l’inner city.

Cette origine doit plutôt être considérée comme un grand récit qui permet aux individus investis dans ce genre musical de définir leur pratique. À l’instar de nombreux autres genres en musique populaire, les pratiques musicales liées au rap donnent en effet à voir des procédés de construction d’une authenticité, entendue ici comme la mise en avant de sa conformité par rapport à l’essence du genre (Grassy, 2010). Ces procédés passent en particulier par le positionnement des artistes vis-à-vis des référents raciaux et spatiaux auquel le rap est perçu comme lié de manière intrinsèque.

Cet article se propose donc de relire la contribution du rap aux dynamiques raciales en l’observant sous l'angle des pratiques auxquelles il donne lieu localement dans les espaces urbains. Il sera ainsi montré comment le rap, loin d’être la musique d’un type de minorités, ou même une manifestation des prémices d’une Amérique post-raciale, correspond plutôt à un ensemble d’arènes dans lesquelles la question raciale est aujourd’hui reproduite et débattue. L'étude mettra ainsi en lumière la manière dont ce genre musical agit comme un miroir déformant de la fragmentation raciale que l’on retrouve à l’échelle de la ville.

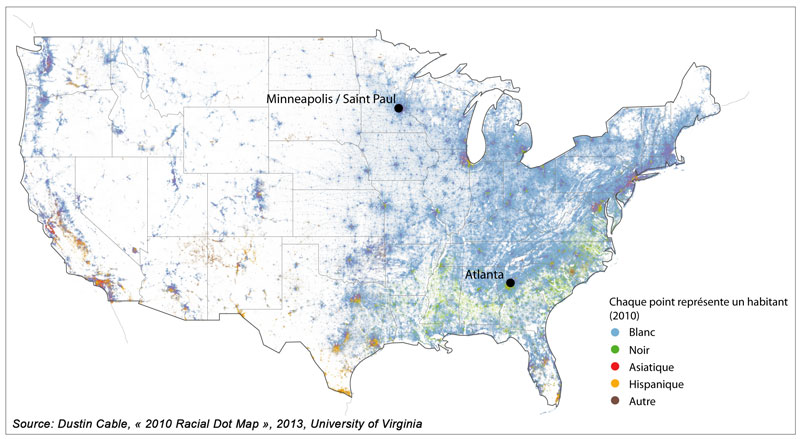

Cette question sera observée à partir des cas d’Atlanta, en Géorgie, et des Twin Cities (Minneapolis-Saint Paul [4]), dans le Minnesota. Les éléments rapportés dans cet article proviennent d’enquêtes ethnographiques menées sur place entre 2010 et 2014. Elles ont donné lieu à une observation approfondie des lieux et des événements liés au rap, à une vingtaine d’entretiens dans chaque ville auprès des principaux acteurs du rap local, ainsi qu’à une analyse des productions discographiques locales. Les deux ensembles urbains ont été choisis en raison d’un profil particulier concernant la distribution raciale et ethnique de leur population, qui contraste avec certaines représentations dominantes sur les villes états-uniennes. Alors que les études ont bien souvent mis en avant l’idée de la ville multi-ethnique, en se fondant notamment sur l’exemple de la ville californienne [5], Atlanta et les Twin Cities sont des cas d’étude où les relations raciales se font encore largement en noir et blanc. Eloignées des principales aires d’installation des populations hispaniques ou asiatiques, elles présentent néanmoins des profils contrastés : tandis que Minneapolis et Saint Paul sont proches de la moyenne nationale (une majorité blanche et une minorité noire), Atlanta connaît une très nette surreprésentation de la population afro-américaine, qui forme le premier groupe racial de la ville.

Répartition ethnique de la population aux États-Unis (2010) et situation des villes étudiéesSur la carte ci-dessus comme sur le graphique ci-contre, les groupes raciaux (Blancs, Noirs, Asiatiques, autres) et les groupes ethniques (Hispaniques) distingués dans le recensement aux États-Unis sont présentés ensemble, en raison de la similitude qui existe dans l’appréhension de ces différentes catégories dans l’usage courant. |

Population par groupe ethnique en 2010 dans les villes étudiéesL’échelle employée pour ce graphique est celle de la ville (city) et non celle de l’aire urbaine (Metropolitan Statistical Area) car l'enquête s'est concentrée sur les villes centres. |

À travers ces deux cas d’études, on questionnera la contribution du rap aux dynamiques raciales qui prennent place au sein des villes états-uniennes à plusieurs niveaux. Celle-ci sera observée d’abord à partir des œuvres produites localement, dans lesquelles se retrouvent des corrélations entre les esthétiques musicales, l’appartenance raciale et l’imaginaire de la ville qui y est décrit. Ensuite, l’étude montrera comment les différences identifiées dans les œuvres se prolongent dans la fréquentation des lieux de musique au sein des villes. On verra enfin comment certaines des grandes lignes de fractures qui traversent l’espace urbain des deux villes influencent la pratique musicale des individus à différentes échelles et sont rejouées au sein des scènes musicales locales.

1. « Des identités dissonantes » (Shank, 1994) : les questions raciales dans les imaginaires musicaux de la ville

La prégnance de la question raciale au sein des villes états-uniennes se retrouve d’abord au sein des œuvres produites dans les ensembles urbains étudiés. Celles-ci sont en effet l'un des vecteurs privilégiés à travers lesquels se construit un imaginaire sur ces espaces. Comme le montre, dans sa thèse, Elsa Grassy, chercheuse en Études américaines, l’histoire de la production musicale aux États-Unis s’accompagne d’un discours particulièrement fort sur les lieux. Depuis l’apparition d’une industrie musicale dans les années 1920, les références géographiques se sont trouvées au centre des logiques de valorisation des artistes par les labels et les journalistes. Elles ont été par la suite reprises par les artistes eux-mêmes, qui se sont mis à définir leur authenticité par rapport à un « imaginaire géomusical » propre au genre qu’ils pratiquent (Grassy, 2010). Dans le cas du rap, cette place du discours sur le lieu est de plus renforcée par l’idée de « représenter » son lieu d’origine. Par ce procédé, les rappeurs cherchent non seulement à décrire l’endroit où ils vivent, mais également à montrer le lien qu’ils entretiennent avec lui, et ainsi à s’ériger en représentant crédible du lieu (Guillard, 2012).

L’imaginaire constitue ainsi une dimension privilégiée pour observer la manière dont le rap s’inspire de la réalité des villes aux États-Unis tout en la retravaillant. Loin d’être pur produit fictionnel, il possède l’intérêt de « se réfère[r] de façon analogique au réel sans en être jamais un double parfaitement fidèle » (Debarbieux, 2004). De plus, il sous-entend l’articulation d’un ensemble d’images produites au sein d’un système cohérent. Le géographe Bernard Debarbieux le définit comme « un ensemble d’images doté d’une dynamique intrinsèque, motivée par des jeux de correspondances et d’analogies, de contrastes et d’oppositions » (Debarbieux, 2004). Dans la musique, les images se placent néanmoins par rapport à deux systèmes différents : celui des représentations dominantes de la ville dans l’imaginaire états-unien et celui du genre musical par rapport auquel les artistes définissent leur pratique.

Or, à une échelle locale, les différentes images du lieu transmises au sein des œuvres ne correspondent pas à un ensemble uniforme. Les productions musicales reflètent en effet une diversité d’imaginaires sur le lieu, qui se retrouve à deux niveaux : entre le rap et d’autres genres musicaux d’une part, et au sein même du genre rap d’autre part.

1.1. Atlanta : des imaginaires différenciés entre genres musicaux

Dans le domaine du rap, Atlanta possède un poids symbolique conséquent. Dans les vingt dernières années, la ville a en effet été le lieu d’origine de nombreux artistes à succès, qui ont établi la ville comme une des capitales du genre [6] dans le cadre de la montée en puissance d’un rap du Sud des États-Unis (Miller, 2008).

Un certain nombre d’œuvres canoniques ont contribué à définir un imaginaire dominant sur la ville au sein de ce genre musical. C’est le cas notamment du morceau « Welcome to Atlanta » et du remix qui lui est associé. Constituant l’un des singles de l’album Instructions du rappeur Jermaine Dupri, ce morceau de 2002 connaît un retentissement important à sa sortie, en raison du statut occupé alors par l’artiste dans l’industrie du rap locale et nationale [7].

"Welcome to Atlanta", Jermaine Dupri (2002)

|

Au travers de ce morceau, quelle est l'image d'Atlanta qui est véhiculée ? Dans le refrain, repris à la fin du remix, Atlanta est tout d’abord décrite comme une ville de la fête. Il y est ainsi répété par exemple que les « soirées ne s’y arrêtent pas avant 8 h du matin » ("where the parties don’t stop ‘till 8 in the morning"). |

Pour voir la vidéo (4'30) "Welcome to Atlanta" (remix) sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=5cXGtneAmps |

Complément 2 : Extrait et traduction des paroles de “Welcome to Atlanta (Coast to Coast Remix)”, de Jermaine Dupri (2002)

« [Bienvenue à Atlanta] Le remix on devait le faire

J’ai autre chose à te dire sur la nouvelle Motown

Où les gens ne viennent pas pour visiter mais pour s’installer

Et je ne te dis pas qui tu pourrais voir à Lenox Square

Je ne sais pas toi mais j’ai la nostalgie du Freaknik

Car là ma ville, c’était un truc de malade

Les gens d’autres villes enchaînaient les kilomètres

Juste pour avoir un aperçu de ce style d’A.T.L.

[…]

Bienvenue à Atlanta où les joueurs jouent

Et où on conduit dans des bolides comme si c’était tous les jours

Du gros son, pour la rue, vois les gangsters traîner

Là où les soirées ne s’arrêtent pas avant 8h du matin »

“[Welcome to Atlanta] Remix it had to go down

I got something else to tell you about the new Motown

Where people don't visit, they move out here

And ain't no telling who you might see up in Lenox Square

I don't know about you but I miss the Freaknik

Cause that's where my city used to be real sick

People from other cities used to drive for miles

Just to come to get a taste of this A.T.L. style

[…]

Welcome to Atlanta where the players play

And we ride on them thangs like every day

Big beats, hit streets, see gangsters roaming

And parties don’t stop 'til eight in the morning”

Cependant, la vision d’Atlanta promue par Dupri n’est pas la seule présente au sein de la musique produite localement. En dehors du rap, cette ville accueille en effet des artistes investis dans de nombreux autres genres musicaux. Elle est notamment le lieu d’origine d’une scène rock indépendante, dont un portrait a été dressé dans le documentaire de Matt Robison, We Fun : Atlanta GA Inside/Out. Or, la bande annonce de celui-ci donne à voir une image d’Atlanta qui contraste quelque peu avec celle observée dans "Welcome to Atlanta".

We Fun: Atlanta GA Inside/Out (2009)

|

Comme dans "Welcome to Atlanta", l’image d’Atlanta est ici celle d'une ville de la fête. L’un des rockeurs déclare ainsi : « Les gens, pour une quelconque raison, [...] veulent juste s’amuser. Je pense qu’il y a toujours eu une sorte d’atmosphère de fête ici [9] ». |

Pour voir la vidéo de la bande annonce (1'38) "We Fun: Atlanta GA Inside/Out" sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=J4ruxnAfIT8 |

Cette différence dans l’image donnée de la ville doit être mise en relation avec le but recherché par les deux œuvres. Dans une interview rapportée par le journaliste Roni Sarig dans son histoire du rap du Sud, Jermaine Dupri déclare en effet que son objectif était de faire de "Welcome to Atlanta" un hymne à la ville (theme song). Le morceau avait ainsi pour vocation de faire écho à des chansons qui auraient été érigées en emblèmes dans d’autres grandes villes des États-Unis, tel le "New York New York" de Franck Sinatra, et ainsi de placer Atlanta au même rang que les autres grandes métropoles du pays (Sarig, 2007). De son coté, We Fun est loin de dresser un portrait aussi positif. Alors que Dupri vantait Atlanta comme la « nouvelle Motown », l’un des artistes du documentaire déclare en voix off : « Atlanta a toujours été cette espèce d’endroit bizarre où les rêves se meurent. Soit on est coincé ici, soit on s’en va autre part [10] ».

Cette vision des rockeurs est à mettre en lien avec la géographie de ce genre musical en Géorgie. En effet, alors qu’Atlanta a été le lieu d’origine de nombreux rappeurs à succès, les artistes de rock importants originaires de Géorgie dans l’histoire récente, tels R.E.M. ou les B-52’s, se sont plutôt réclamés de la ville d’Athens, située à une centaine de kilomètres à l'est d'Atlanta. L’émergence de ces groupes est étroitement liée à la présence d’un ensemble d’infrastructures musicales sur le campus de l’Université de Géorgie, situé dans la ville d'Athens (Kruse, 1993). Cette géographie des genres musicaux reflète également des différences dans la répartition des groupes ethniques au sein de l’État. Tandis qu’Atlanta correspond à une grande ville noire, Athens, comme le reste de l’État de Géorgie, accueille une population majoritairement blanche [11].

Cette géographie différenciée des genres musicaux en Géorgie a des conséquences sur la pratique musicale au sein de la ville d’Atlanta. En effet, tandis que la ville correspond à un centre du genre rap, elle est au contraire perçue comme périphérique pour le rock. Il en résulte alors pour les rockeurs un sentiment de marginalisation au sein de la scène musicale locale, comme l’évoque un des artistes à la fin de la bande-annonce : « Bonjour tout le monde ! Bienvenue à Atlanta où les joueurs jouent et les non-joueurs perdent [12] ». L’expression employée fait écho ici au refrain du morceau "Welcome to Atlanta" : "Welcome to Atlanta where the players play". Si le terme anglais « player » se réfère littéralement au participant d’un « jeu », ce mot est souvent employé dans une acception beaucoup plus large qu’en français, pour désigner un univers au sein duquel un individu cherche à évoluer. Dans le morceau de Dupri, il peut faire écho au monde de la fête, du rap ou de la rue. Or, sa reprise dans le documentaire transmet l’idée que les rockeurs correspondent en quelque sorte aux « perdants » du jeu de la scène musicale locale, celle-ci profitant avant tout à un autre genre : le rap. Même si le rock et le rap donnent à voir des imaginaires différents, ceux-ci entrent néanmoins en dialogue.

1.2. Les Twin Cities : la construction d’une authenticité musicale au sein de la scène rap

Dans les Twin Cities, le même type de relations entre race, esthétique musicale et imaginaire de la ville peut se retrouver dans la pratique du rap. Toutefois par rapport à Atlanta, les villes jumelles correspondent à un foyer du rap bien plus secondaire dans les années 2000. Dans cette région urbaine, peu d’artistes peuvent se réclamer d’avoir obtenu un succès commercial de grande envergure. Le principal succès d’un groupe de la ville est ainsi le fait du groupe Atmosphere, dont certains enregistrements figurent, durant les années 2000, parmi les 200 meilleures ventes d’albums aux États-Unis à leur sortie [13]. Le statut périphérique de la ville au sein du genre rap stimule donc l'ambition des artistes locaux d'inscrire la ville sur la carte de ce genre musical (Guillard, 2012). Dans un genre où les différents styles musicaux sont souvent associés à des régions et des villes spécifiques sur le territoire états-unien, il s’agit en effet de faire de la ville un « individu identifiable » (Gervais Lambony, 2004) dans l’imaginaire dominant du rap.

D’autre part, contrairement à Atlanta, les principaux représentants du rap local sont des artistes identifiés comme blancs, comme c'est le cas pour les membres du groupe Atmosphere. Cette situation témoigne d’un univers du rap à Minneapolis pratiqué par des populations plus diverses racialement qu’à Atlanta. Dans ce contexte, les enjeux raciaux se retrouvent de manière centrale au sein du genre rap lui-même, dans la manière dont la ville est représentée par les différents artistes qui s’y rattachent.

“Say Shh”, Atmosphere (2003)

|

En 2003, le groupe Atmosphere sort le morceau "Say Shh", qui constitue une ode à Minneapolis. À travers celui-ci, c’est une certaine image de la ville qui est véhiculée. Contrairement à Atlanta, Minneapolis n’apparaît pas comme une capitale de la fête, mais plutôt comme un endroit où on peut vivre et élever ses enfants en toute tranquillité. Selon Slug, le rappeur du groupe, la qualité du lieu résiderait plus dans son rythme de vie paisible et dans la présence de verdure que dans l’existence d’une vie nocturne trépidante. La ville y est notamment vantée par le rappeur pour sa sécurité. Dans le deuxième refrain du morceau, il met par exemple en avant la tranquillité des espaces publics de la ville, affirmant que que « les aires de jeux ne sont pas pleine d’aiguilles et de seringues » ("the playground is clear of stems et syringes") et qu’« aucun membre de ta bande ne se balade avec un flingue » ("no one in your crew walks around with a gun"»). |

Pour voir la vidéo (5'20) "Say Shh" sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=fce9VAzA0os |

Complément 3 : Extrait et traduction des paroles de “Say Shh”, du groupe Atmosphere (2003)

Le loyer est dans la boîte aux lettres et on peut toujours trouver une place de parking

Les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes

Il y a des parcs et des zoos et des choses à faire avec mon fils

La vie nocturne n’est pas folle, mais ça va

Je n’ai pas besoin d’être tenté par le diable tous les jours »

"Got trees and vegetation in the city I stay

The rent's in the mail and I can always find a parking space

The women outnumber the men two to one

Got parks and zoos and things to do with my son

The nightlife ain't all that, but that's okay

I don't need to be distracted by the devil every day"

"Get Fresh", Muja Messiah (2008)

|

Morceau prépondérant dans le rap local, "Say Shh" n’est pourtant pas représentatif de l’ensemble des stratégies employées au sein du monde du rap local pour mettre la ville sur la carte. Dans son clip "Get Fresh", sorti en 2008, un autre rappeur local, Muja Messiah, décrit Minneapolis avec des termes bien différents. Les paroles du morceau désignent au contraire la ville comme un lieu où règnent l’insécurité et la violence, comme le suggère le surnom "Murderapolis". Ce terme, dont la source proviendrait d’un article du New York Times de 1995, fait en effet référence à un qualificatif couramment employé à la fin des années 1990 pour désigner la ville, à une époque où son taux de criminalité était particulièrement haut (O’Brien, 2008). |

Pour voir la vidéo (5'20) "Get Fresh" sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=v5nd6ptl3Y4 |

Complément 4 : Extrait de "Get Fresh", du rappeur Muja Messiah (2008)

« Certains disent Minneapolis, je dis Murderapolis

Car c’est là qu’un tas de meurtres ont lieu [...]

Les négros ont trahi ma ville

Ils disent qu'il n'y a que des étudiants et des hippies

Qu’il n’y a pas de crack dans ma ville, non

Mais on ne rappe pas sur le rap

On rappe sur ce qui se passe

Dans les rues notre rap, mec, n’est pas ignoré »

"Some say Minneapolis, I say Murderapolis,

‘cause this is where the murders happen very heavy […]

Niggas backstabbed at my city

Like it’s all backpack and hippy

Like it ain’t crack in my city na

We don’t be rapping about rapping

We are rap about what be happening

In the streets our rap dudes is not ignored"

Ces différences dans l’image de la ville véhiculée dans les deux morceaux renvoient à des stratégies distinctes pour mettre Minneapolis sur la carte du genre rap. Dans "Say Shh", Slug cherche en effet à distinguer sa ville de ce qu’il perçoit comme un imaginaire spatial dominant associé au rap américain : celui du contexte de l’inner city. Cette distinction se retrouve notamment dans l’emploi de la forme négative lorsqu’il évoque, dans le deuxième refrain, l’absence de trafics de drogue et de gangs armés. Tout se passe comme s’il se plaçait par rapport à des éléments attendus par l’auditeur de rap dans la description de sa ville.

Au contraire, Muja Messiah veut plutôt montrer que la ville possède tous les critères de cet imaginaire dominant du rap à l’échelle nationale. L’emploi du terme "Murderapolis" s’inscrit dans la continuité de son utilisation dans le rap local depuis la fin des années 1990. Dans son article sur l’histoire du rap dans les Twin Cities, Emma O’Brien analyse l’apparition du terme comme une manière de revendiquer une « couche supplémentaire de crédibilité » vis-à-vis des autres foyers du rap. Il accompagnerait ainsi l’arrivée de nouvelles thématiques comme celle des trafics de drogue, des délits, et des violences policières (O’Brien, 2008, p.127). Chez Muja Messiah, l’usage de "Murderapolis" témoigne ainsi à une stratégie particulière : celle de la revendication d’une authenticité du lieu fondée sur la présence de caractéristiques associées aux espaces défavorisés des grandes métropoles états-uniennes.

Mais cette démarche le conduit également à se distinguer d’une autre image dominante : celle que le lieu posséderait déjà, selon lui, dans le domaine du rap. Il répond ainsi dans son morceau à des critiques subies par Minneapolis qui aurait la réputation d'être une ville de « hippies » et « d’étudiants » ("backpack"). Or, ce processus de distinction s’inscrit à la fois dans des problématiques sociales et raciales. Durant les enquêtes de terrain, le groupe Atmosphere était en effet régulièrement qualifié par les acteurs locaux de "backpack rap" (« rap sac à dos ») pour désigner le profil standard de l’auditeur écoutant le groupe, soit un étudiant à l’université. La figure du « hippie », elle, peut se comprendre selon un prisme racial : symbole d’une contre-culture blanche dont le rappeur cherche à se distinguer ; elle s’oppose au terme de « rue », considéré ici comme l’espace symbolique légitime des classes populaires afro-américaines.

Cependant, malgré une distinction dans le discours, cette vidéo donne également à voir un dialogue entre ces artistes revendiquant différents modes de représentation de la ville. Ainsi, Slug, le rappeur d’Atmosphere apparaît dans le clip de "Get Fresh", dans le rôle d’un vendeur de chaussures. Au-delà d’une différence de rhétorique, ce lien amène ainsi à penser l’existence de liens plus complexes dans les pratiques du rap à l’échelle locale.

2. "A weird version of racism" [14] : la ségrégation raciale au sein des scènes rap

Loin d’être limitée aux œuvres musicales, l’importance de la question raciale se prolonge dans la fréquentation des lieux de la musique locale. Observer cette dimension implique de passer d’une approche centrée jusqu’ici sur les imaginaires à une analyse des scènes locales. Le terme de « scène » fait référence à une notion utilisée de plus en plus dans le champ des Popular Music Studies. Employé au départ pour la pratique musicale, le terme est repris dans la recherche anglophone à partir des années 1990 pour désigner « les contextes dans lesquels des groupes de producteurs, de musiciens et de fans partagent leurs goûts musicaux communs et se distinguent collectivement des autres » (Bennett, Peterson, 2004, p.1). La scène se définit ainsi par rapport à un monde extérieur dont elle cherche à se différencier, mais également par la diversité des interactions qui se tissent en son sein. Loin de composer un ensemble homogène, la scène correspond également à un « espace culturel dans lequel une diversité de pratiques musicales coexiste » (Straw, 1991, p.373).

Ainsi, l’approche par les scènes locales permet de mettre en évidence la manière dont, à travers la fréquentation des lieux, se donnent à voir des différences qui se retrouvent ensuite dans les œuvres produites localement. Elle permet également ici de comprendre comment la pratique musicale se déploie au sein de l’espace urbain, reproduisant et retravaillant les lignes de fracture interne. Dans les Twin Cities et à Atlanta, cette dimension permet ainsi de voir comment, au-delà des imaginaires, la question raciale s’ancre dans l’espace des villes et entraîne des conséquences sur les pratiques musicales.

2.1. Les Twin Cities : différents quartiers, différentes pratiques

À Minneapolis, les différences dans les imaginaires identifiés précédemment au sein du rap local se traduisent dans l’espace urbain par une opposition entre différents quartiers. Ainsi, dans ses disques, Atmosphere exprime régulièrement un sentiment d’appartenance aux quartiers sud (Southside) de Minneapolis. À l’inverse, Muja Messiah se réclame des quartiers nord (Northside).

|

Or, au sein de la ville, ces deux ensembles présentent des profils socio-économiques distincts. Dans le vocabulaire local, le terme « Northside » fait référence aux quartiers de Camden et de Near North. Selon Emma O’Brien, cette partie de la ville correspond à celle associée historiquement aux classes populaires afro-américaines, à l’inverse d’un Southside plus « suburbain » (suburban), situé au sud du centre-ville (downtown). Séparée du Northeast par le Mississippi et coupé historiquement du centre par un ancien quartier industriel, l’enclavement du Northside a contribué à en faire un lieu déserté par les classes les plus favorisées. Ainsi, dans les années 1950 et 1960, alors que les populations blanches partent progressivement vers les banlieues (white flight), le quartier devient majoritairement noir, et acquiert la réputation d’être le « mauvais côté de la ville » (the "wrong side of town") (O’Brien, 2008, p.121). |

Répartition de la population afro-américaine et lieux du rap dans les Twin Cities (2010) |

Au travers des imaginaires sur la ville véhiculés dans leurs morceaux, Atmosphere et Muja Messiah s’inscrivent donc dans la continuité des grandes fractures raciales qui ont structuré la ville de longue date, construisant leur rap au regard du profil socio-économique et des représentations associés à ces espaces.

Le même type d’opposition se retrouve aussi dans la scène locale entre les deux villes principales de l’aire métropolitaine des Twin Cities, Minneapolis et Saint Paul. Ainsi, lors d’un entretien effectué sur place, un propriétaire d’une boutique de musiques urbaines, localisée dans le quartier de Hamline-Midway à Saint Paul, tenait le discours suivant : « Il y a deux côtés de la ville. Concrètement, Saint Paul est le côté rap gangsta et Minneapolis est plus "backpack rap", plus East Coast. [...] Deux sons différents existent au sein de la ville. Les gens de Minneapolis ne viennent pas vraiment ici pour rapper car ils n’aiment pas le rap d’ici, et vice versa [16] ». Le propriétaire du magasin effectue ici une distinction de style entre les raps de Minneapolis et de Saint Paul, opposant l’approche "backpack" de la première à la perspective "gangsta" de la seconde. Lié à la montée en puissance du rap de la côte ouest, le terme de "rap gangsta" désigne un rap dont les paroles et l’imagerie valorisent la violence et la dangerosité des quartiers populaires de l’inner city ainsi que les pratiques associées à celles-ci, telles que le trafic de drogue, les délits ou le proxénétisme. De plus, cette opposition de style se double d’une opposition sociale et raciale. Contrairement au terme "backpack", désignant les étudiants à l’université, le mot "gangsta" fait référence à un imaginaire majoritairement associé aux minorités des villes centres. De fait, durant l’entretien, le propriétaire de la boutique désigne à plusieurs reprises les lieux privilégiés du rap gangsta comme étant certains quartiers situés à proximité de la boutique : Summit University et Frogtown qui, avec un taux respectif de 34,8 % et 29,8 % d’Afro-Américains dans la population en 2010, sont les deux quartiers de Saint Paul où leur part est la plus élevée.

Ces différences se retrouvent également dans la fréquentation des salles de concert. Lors de l’enquête, la plupart des salles de concerts importantes se situent au sud de Downtown Minneapolis. Or, dans le public des concerts de rap situés dans la partie sud se dégage généralement une légère majorité de Blancs, tandis que, dans les quelques salles présentes au nord de la ville, les concerts se font devant un public quasi-exclusivement noir.

Cette fragmentation de la scène locale se double de représentations concernant les opportunités économiques pour les artistes issus des différents quartiers. Le rap qui s’exporte le mieux à l’échelle nationale est en effet celui associé aux quartiers sud de Minneapolis : il s’agit du quartier d’origine d’Atmosphere et du principal label de la ville, Rhymesayers, sur lequel sont signés à la fois des artistes locaux et nationaux. Or, dans le sillage de ce label s’est développée une scène, qui bénéficie de certaines opportunités offertes par le label [17], et dans laquelle celui-ci vient parfois piocher ses nouveaux artistes. Ainsi, lors de discussions informelles et d'entretiens effectués avec des artistes des quartiers nord, ceux-ci expriment parfois leur sentiment de se sentir tenus à l’écart de la scène. Certains d’entre eux mettent en place des stratégies d’adaptation, comme le décrit un rappeur signé aujourd’hui sur le label Rhymesayers : « Minneapolis est divisé entre le nord, le sud, le nord-est, le sud-ouest. [...] Je vivais dans le nord de Minneapolis. La scène est très différente du sud de Minneapolis. Cette dernière était beaucoup plus développée. Il y avait plus de groupes que dans le nord de Minneapolis. J’ai donc dû voyager de l’autre côté de la ville pour commencer à être impliqué dans la scène musicale [18] ». La stratégie du « voyage », évoquée ici, révèle une dissymétrie dans la place occupée par les différents quartiers au sein de la scène locale. Si le rappeur fait état au début de sa déclaration de deux scènes locales (celle du nord et celle du sud), il semble cependant qu’une seule d’entre elles vaille vraiment le coup, comme le montre l’emploi de l’expression « la scène musicale » à la fin de la citation, sans mention du quartier auquel elle est associée. En un sens, la scène du sud correspond à la scène de Minneapolis.

2.2. Atlanta : concentration des pratiques, fragmentation au sein des lieux

|

À Atlanta encore plus qu’à Minneapolis, la ségrégation raciale est très marquée entre la partie nord de la ville, majoritairement blanche, et la partie sud, majoritairement noire.

Or, dans l’économie du spectacle vivant à Atlanta, le rap est très majoritairement associé aux Afro-Américains, à l’inverse d’autres genres comme le rock ou les musiques électroniques. Cette perception racialisée des différents genres musicaux se retrouve régulièrement dans les prospectus annonçant les soirées dans les boîtes de nuit locales. En effet, contrairement aux annonces de concerts, qui reprennent généralement des photos officielles des artistes, les prospectus annonçant ces soirées s’accompagnent souvent de la mise en scène de personnages anonymes, généralement féminins. Or, le profil racial de ces personnes tend à changer en fonction du genre musical diffusé durant la soirée : tandis qu’il est généralement blanc pour les musiques électroniques, il est souvent noir pour les soirées rap. |

Part de la population afro-américaine par Neighborhood Planning District à Atlanta (2010) |

| Si le profil du public présent est différent entre les salles, il peut l'être également au sein d’un même lieu. Il est ainsi courant que la foule fréquentant une salle change d’un soir à l’autre en fonction de la programmation musicale. La fragmentation raciale des publics peut également se voir au sein d’une même soirée, lorsque des concerts de genres musicaux différents se déroulent dans un même lieu. Ce fut le cas lors d’un concert observé en mars 2013 dans un établissement nommé le Masquerade. Plus qu’une salle de concert, ce lieu correspond à un complexe culturel accueillant, sur trois niveaux, trois salles de capacité différente. Ce soir-là, un concert de rap avait lieu au rez-de-chaussée dans la salle de petite capacité qui accueillait une cinquantaine de personnes, quasi-exclusivement des Afro-Américains. Or, au même moment, au premier étage, un concert d’un groupe de rock en tournée nationale se produisait devant un public de plusieurs centaines de personnes, très majoritairement des Blancs. Celui-ci s’étant terminé plus tôt, la foule se retrouva à sortir du complexe en passant devant l’entrée du concert du rap, à une heure où celui-ci battait son plein. Bien qu’aucune porte ou service de sécurité ne barrait l’entrée de la salle, pas le moindre individu ne se risqua à franchir cette limite ou même à s’attarder devant l’entrée pour observer la performance qui s’y déroulait. |

Extraits de prospectus de soirée à AtlantaSoirée dédiée aux musiques électroniques (octobre 2013) Soirée dédiée au rap (juin 2014) |

Conclusion

L’étude du rap à Atlanta et dans les Twin Cities montre comment cette musique permet d’observer l’importance occupée par la question raciale dans les villes des États-Unis. Tant dans les imaginaires qu’il véhicule, que dans la manière dont se structurent les scènes musicales locales, se retrouve en effet la présence de lignes de fractures raciales qui évoquent plus largement celles qui existent au sein de l’espace urbain.

Reflet de l’inscription de la question raciale, le rap est cependant un espace au sein duquel cette question est retravaillée à travers un prisme bien précis : les segmentations présentes au sein des mondes artistiques du rap ne sont en effet pas l’expression de mécanismes d’exclusion raciale explicites, mais plutôt la conséquence de normes esthétiques qui se déploient dans certains espaces. En effet, loin d’être considérée comme l’effet direct d’un racisme envers ceux qui en sont les représentants, l’absence d’écoute ou de pratique de certains types de musiques doit plutôt être mise sur le compte d’une absence d’affinités avec celles-ci. Pourtant, par la corrélation que l’on retrouve avec les grandes lignes de fractures raciales, cette étude montre comment la musique aux États-Unis constitue un espace au sein duquel la question raciale est aujourd’hui retravaillée en termes de goût.

Enfin, l’étude comparative d’Atlanta et des Twin Cities montre la complexité de l’inscription spatiale de cette question dans les villes états-uniennes. Si celle-ci a souvent été résumée à une opposition à l’échelle métropolitaine entre le centre (l’inner city) et les périphéries (les suburbs), on constate qu’elle se retrouve également à d’autres niveaux. À l’échelle de la ville dans son ensemble, le rap participe pleinement à l’élaboration d’imaginaires pluriels sur cet espace, qui dépassent la seule représentation de la ville comme espace d’une Amérique blanche. À l’échelle des quartiers, se forgent des images et des pratiques différenciées en fonction des lieux, qui reproduisent et retravaillent la ségrégation urbaine existant au sein de l’espace urbain. Enfin, ces fragmentations s’expriment jusqu’au sein des lieux de concert, à travers les stratégies d’évitement et de distinction qui sont celles des publics liés aux différents genres musicaux. À de multiples niveaux, les mondes artistiques du rap permettent donc de donner un aperçu de la multiplicité des lignes de fractures raciales qui traversent toujours aujourd’hui les villes états-uniennes, et qui se retrouvent dans les pratiques culturelles qui y prennent place.

Notes

[1] Toutes les traductions de citations en anglais présentes dans cet article sont de l’auteur.

[2] Dans cet article, le mot « race » sera utilisé selon l’acception qui en est couramment faite aux États-Unis. Dans ce pays, la race fait en effet référence à un découpage en catégories dans lesquelles la quasi-intégralité de la population se reconnaît. C'est ainsi que l’appartenance raciale dans le recensement états-unien se fait sur le mode de l’auto-identification depuis 1970. Voir l'entrée 'race' du glossaire.

[12] “Hello everybody! Welcome to Atlanta, where the players play and the non-players loose”.

[13] Le succès le plus important arrive ainsi avec l’album When Life Give You Lemons, You Paint That Shit Gold, sorti en 2008, qui se classe en 5e position des meilleures ventes d’album la semaine de sa sortie (Source : Billboard charts pour le groupe Atmosphere).

[15] Source : <a href="http://www.mncompass.org/>" minnesota="" compass", d’après l'American Community Survey (2009-2013) du Census Bureau.

Pour compléter

Ressources bibliographiques

- Bennett A., Peterson R., 2004, Music Scenes. Local, Translocal and Virtual, Nashville, Vanderbilt University Press, 264 p.

- Blum B., 2009, Le Rap est né en Jamaïque, Bordeaux, Castor Astral, 237 p.

- Debarbieux B., 2004, Article « Imaginaire spatial », Hypergeo.

- Douzet F., 2007, La Couleur du pouvoir. Géopolitique de l’immigration et de la ségrégation à Oakland, Californie, Paris, Belin, 384 p.

- Flores J., 1994, « Puerto Rican and Proud, Boyee!: Rap Roots and Amnesia », in A. Ross and T. Rose (eds), Microphone Fiends: Youth Music and Youth Culture, Routledge, London, p.89-98

- Forman M., 2002, The hood comes first : race, space and place in rap and hip-hop, Middletown, Wesleyan, 400 p.

- Gervais-Lambony P., 2004, « De l’usage de la notion d’identité en géographie. Réflexions à partir d’exemples sud-africains », Annales de Géographie, n°638-639, 469-488.

- Ghorra-Gobin C., 2003, Villes et société urbaine aux États-Unis, Paris, Armand Colin, 191 p.

- Ghorra-Gobin C., 2006, « Territoires et représentations : l’imagination géographique de la société américaine », Revue française d’études américaines, n°108, mai 2006, pp.84-97

- Ghorra-Gobin C., Musset A. (dir), 2012, Canada, États-Unis, Mexique, Paris, Editions Sedes/CNED, 268 p.

- Grassy E., 2010, Le Lieu musical : du texte à l'espace, un itinéraire sémantique. Poétique des catégories géographiques dans les musiques populaires américaines (1920-2007), Thèse de doctorat sous la direction de M.-M. Martinet, Université Paris IV Sorbonne, 872 p.

- Guillard S., 2012, « 'Représenter sa ville' : l’ancrage des identités urbaines dans le rap des Twin Cities », Cybergeo : Revue européenne de géographie.

- Hammou K., 2012, Une Histoire du rap en France, Paris, La Découverte, 302 p.

- Kitwana B., 2005, Why white kids love hip-hop. Wankstas, wiggers, wannabes and the new reality of race in America, New-York, Basic Civitas Books, 212 p.

- Kruse H., 1993, « Subcultural identity in Alternative Music Culture », Popular Music, vol. 12, n°1, pp.31-43

- Miller M., 2012, « Rap’s Dirty South: From Subculture to Pop Culture », in Forman M., Neal M.-A., That’s The Joint! The Hip-Hop Studies Reader, 2nd Edition, New York, Routledge, pp.270-293

- Miller M., 2010, "'The Sound of Money' : Atlanta, crossroad of the Dirty South", in Hess M. (ed), Hip-Hop in America : A Regional Guide, Volume 2 : The Midwest, the South, and Beyond, Santa Barbara, Denver, Oxford, Greenwood Press, pp.467-494

- O’Brien, 2008, « Mapping the city one rap at a time : place and hip-hop in Minneapolis, Minnesota », Columbia undergraduate journal of history, 1(1).

- Rose T., 1994, Black noise. Rap music and black culture in contemporary America, Middletown, Wesleyan University Press, 237 p.

- Ruthreiser C., 1996, Imagineering Atlanta. The Politics of Place in the City of Dreams, London, New York, Verso, 324 p.

- Sarig R., 2007, Third Coast, Outkast, Timbaland and How Hip-Hop became a Southern Thing, Cambridge, Da Capo Press, 364 p.

- Shank B., 1994, Dissonant Identities: The Rock'n'Roll Scene in Austin, Texas, Wesleyan, 312 p.

- Straw W., 1991, « System of Articulation and Logic of Change: Communities and Scenes in Popular Music », in Cultural Studies, 5(3), pp.368-88

Ressources sur le rap aux États-Unis

Histoire du rap et hip hop studies

- Chang J., 2005, Can’t Stop Won’t Stop : une histoire de la génération hip-hop, Paris, Editions Allia, 668 p. (en français)

- Charnas D., 2010, The Big Payback. The History of the Business of Hip-Hop, New York, New American Library, 655 p. (en anglais).

- Daniels M., Beacham K., 2015, « The Most Successful Labels in Hip Hop », une histoire et une géographie du rap américain à travers l’évolution de ses labels.

- Forman M., Neal M.-A., 2012, That’s The Joint! The Hip-Hop Studies Reader, 2nd Edition, New York, Routledge, 760 p.

Des études localisées sur le rap dans les villes états-uniennes

- Hess M. (ed), 2010, Hip-Hop in America : A Regional Guide. Volume 1 : East Coast and West Coast, Santa Barbara, Greenwood Press, 734 p.

- Hess M. (ed), 2010, Hip-hop in America : a regional guide, volume 2 : The Midwest, the Dirty South and Beyond, Santa Barbara, Greenwood Press, 539 p.

- Le Moigne Y., 2010, « Du rôle du gangsta rap dans la construction d’une représentation : le cas de Compton, "ghetto noir" à majorité hispanique », Cycnos, vol.27, n°1, septembre 2010, pp.57-72

- Miller M., 2008, « Dirty Decade : Rap Music and the U.S. South : 1997-2007 », in Southern Spaces.

Ressources sur la géographie des genres musicaux

en français

- Guiu C. (dir), 2006, « Géographie et Musique, quelles perspectives ? », Géographie et Cultures, n°59, Paris, L’Harmattan

- Raibaud Y. (dir), 2009, Comment la musique vient aux territoires, Actes du colloque organisé par le laboratoire de recherche ADES / MSHA (Bordeaux, 2007), Pessac, Publications de la MSHA, 318 p.

- Raibaud Y. (dir), 2010, « Géographie des musiques noires », Géographie et cultures, n°76, Paris, L’Harmattan.

- Canova N., 2014, La Musique au cœur de l’analyse géographique, Paris, L’Harmattan, 213 p.

en anglais

- Connell J., Gibson C., 2002, Sound tracks, popular music, identity and place, London, New-York, Routledge, 320 p.

- Anderson B., Morton F., Revill G. (eds), 2005, « Practice of music and sound », in Social and Cultural Geography, vol.6, Issue 5

- Waterman S., Brunn S. (eds), 2006, « Geography and Music », Geojournal, Vol. 65, Issue 1-2.

Ressources webographiques

- Rap Genius, site dédié à l’explication de paroles de rap.

Séverin GUILLARD,

doctorant en géographie, Université Paris Est, Lab’Urba

conception et réalisation de la page web : Marie-Christine Doceul,

pour Géoconfluences, le 15 janvier 2016

Pour citer cet article :Séverin Guillard, « Le rap, miroir déformant des relations raciales dans les villes des États-Unis », Géoconfluences, janvier 2016.URL : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/corpus-documentaire/le-rap-miroir-deformant-des-relations-raciales-dans-les-villes-des-etats-unis |

Pour citer cet article :

Séverin Guillard, « Le rap, miroir déformant des relations raciales dans les villes des États-Unis », Géoconfluences, janvier 2016.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/corpus-documentaire/le-rap-miroir-deformant-des-relations-raciales-dans-les-villes-des-etats-unis

Mode zen

Mode zen