"La Terre est le domaine de l’homme". Le développement de la géographie coloniale en France, 1860–1947

Bibliographie | mots-clés | citer cet article

En décembre 1947, le géographe portugais Orlando Ribeiro écrit à Jean Gottmann pour lui demander de prendre en charge une section du congrès international de géographie prévu deux ans plus tard à Lisbonne. Il en profite pour lui faire part de sa perplexité face au maintien de l’expression « géographie coloniale » pour désigner une section du congrès : « il paraît que c’est un mot fâcheux et qui froisse les gens […] on a changé le titre en Géographie de la Colonisation » (cité par Daveau, 2007, p. 17). Dans sa réponse, Gottmann lui dit sa satisfaction et ajoute : « J’espère qu’un jour, il y aura aussi une géographie de l’indépendance » (p. 18).

La géographie dite coloniale apparaît alors comme un repoussoir. Mais longtemps, il en alla autrement. Pendant une longue période qui s’étire entre les années 1860 et la Seconde Guerre mondiale, elle fut un élément moteur de la géographie française et de la colonisation. Je m’attarderai ici surtout sur le début de cette période qui voit se développer non seulement de nouveaux terrains de recherche mais aussi de nouvelles manières de produire du savoir géographique, plus connectées aux enjeux d’aménagement, ainsi qu’une géographie scolaire légitimée à la fois par une connaissance fine des territoires et des visées nationalistes.

1. Une nouvelle orientation pour la géographie

En France, la géographie produite en situation coloniale, qu’elle traite des espaces colonisés ou en voie de colonisation, est restée un angle mort des travaux d’histoire et d’épistémologie jusqu’à la fin du XXe siècle. Les ouvrages généralistes ((Les ouvrages suivants ont servi de base à l’analyse : R. Clozier, 1960, Histoire de la géographie, Paris, PUF ; A. Meynier, 1969, Histoire de la pensée géographique en France, Paris, PUF ; J. Scheibling, 1994, Qu'est-ce que la géographie ?, Paris, Hachette ; A. Bailly et R. Ferras, 1997, Éléments d’épistémologie de la géographie, Paris, Colin ; R. Marconis, 2000, Introduction à la géographie, Paris, Colin.)) oscillent entre une absence totale de références et quelques généralités qui mêlent sans trop de précisions une « géographie coloniale » jamais vraiment définie et une géographie dite tropicale ((Sur ce point comme sur les autres aspects de ce texte, une version plus détaillée est disponible dans le chapitre 2 de mon habilitation à diriger des recherches : « Les espaces du géographique. Acteurs locaux et savoirs coloniaux à Lyon des années 1850 à l’entre-deux-guerres » (2013) [en ligne].)).

1.1. De l’angle mort à la vulgate

À partir des années 1980, une poignée de chercheurs éclaire les relations entre géographie et colonisation. Vincent Berdoulay consacre un chapitre de La formation de l’école française de géographie (1981) à ce sujet et met en évidence l’implication de la communauté des géographes dans le projet colonial ; Olivier Soubeyran s’intéresse à la figure centrale de Marcel Dubois, professeur de « géographie coloniale » à la Sorbonne (1989, 1994 et 1997) ; Michel Bruneau et Daniel Dory (1994) examinent les relations complexes entre les explorations, la géographie en situation coloniale et les travaux des géographes sur les tropiques. Il convient aussi de citer les recherches de l’historien Dominique Lejeune qui étudie le rôle central joué par Les sociétés de géographie en France (1993) dans la diffusion de l’idéologie coloniale et la production de savoirs.

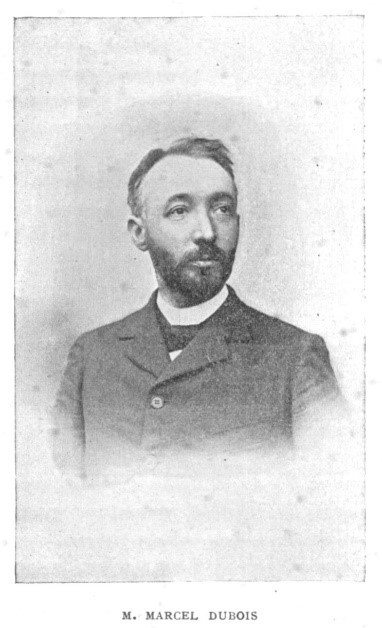

Ces travaux sont prolongés dans certains ouvrages d’histoire et d’épistémologie de la géographie plus récents ((Les ouvrages suivants ont été analysés : P. Claval, 1998, Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, Paris, Nathan ; J.-J. Bavoux, 2002, La géographie. Objet, méthodes, débats, Paris, Colin ; J.-F. Deneux, 2006, Histoire de la pensée géographique, Paris, Belin.)), mais d’une manière assez singulière. Le nom de Marcel Dubois (document 1) y revient avec insistance. Ce géographe incarnerait une sorte d’âge d’or de la « géographie coloniale » dans la dernière décennie du XIXe siècle ou même en serait le seul et unique représentant ((Pour un portrait plus complet de Marcel Dubois, voir notamment les deux articles que Nicolas Ginsburger lui a consacré : « Des îles grecques à la géographie coloniale : Marcel Dubois à la conquête de la Sorbonne (1876-1895) », Cybergeo [En ligne], document 822, publié le 15 juin 2017 et « La Belle Époque d’un géographe colonial : Marcel Dubois, universitaire et figure publique, entre Affaire Dreyfus et Entente cordiale (1894-1905) », Cybergeo: [En ligne], document 855, publié le 16 mai 2018.)). Cette vulgate trouve son origine dans les travaux d’Olivier Soubeyran et le crédit excessif accordé à une formule avec laquelle ce dernier conclut deux de ses textes : « Dès 1895, on peut dire que la géographie coloniale est morte. » (1989, p. 89 ; 1997, p. 174). En réalité, comme l’écrit Pierre Singaravélou, Dubois est l’« arbre qui cache la forêt » (2011, p. 241) d’une « géographie coloniale » qui se développe bien avant le moment Dubois et se prolonge après avec de nombreux acteurs. La simple comptabilité des écrits relatifs aux colonies dans les Annales de Géographie pourrait suffire à installer un sérieux doute (Deprest, 2009, p. 93). Quasiment jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la revue publie de nombreux articles relatifs aux colonies en associant des approches descriptives de genre de vie à des réflexions plus engagées sur les possibilités d’aménagement (Clerc, 2006).

Document 1. Un portrait de Marcel Dubois (1856-1916)

Source : Bulletin de la société normande de géographie, 1897, t. 19, p. 337, reproduit in Ginsburger, 2017. Consultable sur Gallica (Bibliothèque nationale de France). |

Mais avec cet avis de décès lapidaire, Soubeyran participe à la diffusion d’une vulgate et ancre l’idée selon laquelle la géographie relative aux colonies serait liée aux travaux de Dubois et donc ne les précèderait pas, ni ne survivrait à sa marginalisation professionnelle. Le rôle de Dubois est certes important, mais je vais m’attacher ici à montrer qu’il n’est qu’un des acteurs de cette orientation disciplinaire.

1.2. La modernité duboisienne

Au cœur des travaux de Soubeyran, il y a l’analyse d’un conflit ; ce qu’il appelle « la bataille des Annales ». Rappelons-en les grandes lignes. En 1891, Paul Vidal de la Blache et Marcel Dubois créent les Annales de Géographie. Dès le numéro inaugural, les questions relatives aux colonies sont centrales. Sur les sept articles de cette première livraison, trois concernent directement les espaces coloniaux. Mais Dubois et les autres membres de la revue, principalement Lucien Gallois, n’ont pas la même vision des pratiques et des finalités de la géographie. Ainsi, en 1894, se termine la brève collaboration de Vidal de la Blache et de Dubois à la direction de la revue ; le numéro 14 daté du 15 octobre 1894 est le dernier sur lequel figure le nom de Dubois. Il ne publiera plus aucun texte dans les Annales. Dès la livraison suivante, il est remplacé par Lucien Gallois associé au géologue Emmanuel de Margerie. Soubeyran mentionne à plusieurs reprises « l’éviction » de Dubois de la direction de la revue. C’est une hypothèse très plausible mais l’épisode est assez peu documenté. Les archives disponibles n’ont pas permis jusqu’à maintenant d’en dire beaucoup plus sur les conditions dans lesquelles cesse cette collaboration. Ce qui est sûr par contre, c’est la marginalisation scientifique de Dubois. Deux explications sont généralement avancées pour expliquer ce divorce. La première est politique : le très nationaliste Dubois est antidreyfusard – il quitte la direction des Annales de géographie l’année même où l’Affaire Dreyfus commence et il sera en 1898 parmi les membres fondateurs de la Ligue de la Patrie Française – tandis que Vidal de la Blache comme Gallois sont dreyfusards.

La seconde explication avancée est scientifique. C’est la thèse principale proposée par Soubeyran. Il l’expose à diverses reprises entre 1989 et 2003 et met en avant la « modernité » de la géographie duboisienne. Soubeyran identifie deux « systèmes d’idées » ((Il définit ainsi un système qui associe quatre pôles : un projet scientifique (qui pourrait en être le cœur), une conception de l’espace, une « rhétorique » (ici, tout ce qui renvoie aux contextes et à la forme du discours), des référents épistémologiques (Soubeyran, 1994, p. 199-200).)) : celui de Gallois, à travers l’analyse d’un article sur la Dombes que ce dernier livre aux Annales en 1892, et celui de Dubois. Gallois, c’est : « le parti pris géologique, l’enchaînement déterministe, linéaire, nécessaire, abouti, d’une relation entre l’homme et le sol » (Soubeyran, 1997, p. 115), c’est aussi une posture qui refuse l’engagement et les perspectives aménagistes. Le « système d’idées » de Dubois relèverait, lui, d’une géographie appliquée tournée vers le monde et sa transformation, une géographie de l’action appuyée sur la connaissance des territoires colonisés ou à coloniser dans la perspective de leur mise en valeur.

1.3. Les mots pour le dire

C’est pour désigner un enseignement que l’expression « Géographie coloniale » est d’abord utilisée. La première occurrence date sans doute de 1886 avec la chaire de « géographie coloniale » créée à l’École libre des sciences politiques. Cette chaire est confiée à Paul Pelet, membre du Conseil supérieur des colonies et futur auteur d’un Atlas des colonies françaises en 1900. Mais on retient surtout la création d’une autre chaire de « géographie coloniale », celle de la Sorbonne en 1893 confiée à Marcel Dubois. Tout s’enchaîne ensuite assez vite lorsqu’en province, des cours de « géographie coloniale » sont mis en place dans les universités et les chambres de commerce. Du côté de l’enseignement secondaire, la Société des Professeurs d’Histoire et de Géographie, qui deviendra l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie (APHG), initie une enquête sur l’enseignement de la « géographie coloniale » en 1927. Pour ce qui concerne les congrès de l’Union Géographique Internationale (UGI) (Robic, 1996 et 2013), la situation est différente et c’est seulement en 1934, lors du congrès de Varsovie, qu’une sous-section de la section « Géographie humaine » est appelée « Géographie coloniale » ((Elle est par contre fréquemment utilisée dans les congrès des sociétés de géographie en France. Quand le Congrès se tient dans une ville de l’Empire, comme à Tunis en 1904, la « géographie coloniale » fait même l’essentiel des communications.)). Selon Marie-Claire Robic (2010), c’est en raison des tensions politiques et de la dimension possiblement explosive d’un tel sujet à l’échelle internationale que la question était esquivée depuis le début du XXe siècle. Quatre ans plus tard, lors du 15e congrès qui se tient à Amsterdam, une section à part entière est nommée ainsi ; le tabou est tombé. C’est un succès immédiat. Avec 72 communications, deux fois plus que la section « Géographie humaine » à laquelle elle était rattachée précédemment, plus que n’importe quelle autre section du congrès (Leclerc, 1989), la « géographie coloniale », loin d’être morte, atteint même sa plus grande visibilité à l’échelle internationale à travers notamment l’étude des possibilités de colonisation agricole ou industrielle et des impératifs d’aménagement.

Mais une autre expression entre en concurrence avec celle de « géographie coloniale » : la « géographie des colonies » (et secondairement la « géographie de la colonisation »). Ces choix terminologiques éclairent les essais de définition. Le 14 décembre 1893 dans sa « Leçon d’ouverture du cours de géographie coloniale », Marcel Dubois se félicite de l’intitulé de son cours. Pour lui, parler de « géographie coloniale » revient à mobiliser un épithète pour orienter un substantif : qualifier la géographie de « coloniale » définit une manière de la pratiquer. « Coloniale », la géographie est pour Dubois une science appliquée, utile à la mise en valeur du monde par les sociétés. Il produit des savoirs géographiques déterminés par la situation spécifique des espaces coloniaux. Ainsi, il s’oppose à ceux qui préfèreraient « le titre de "géographie des colonies françaises" » (1894, p. 124). Cette appellation renvoie à ses yeux à l’identification d’un objet spatial parmi d’autres, auquel on appliquerait une méthode géographique standardisée.

Entre les deux guerres, Georges Hardy, dans Géographie et colonisation (1933) propose justement cette autre expression en arguant du fait que les manières de faire de la géographie ne doivent pas varier selon l’espace qu’on étudie. Il n’accorde pas une fonction structurante à la situation coloniale. À lire les Annales de Géographie, c’est souvent une combinaison d’approches à la fois descriptives et appliquées qui caractérisent les articles publiés sur les espaces de la colonisation.

2. Des finalités utilitaires et nationalistes

La géographie coloniale a servi la colonisation : d’abord en mettant les savoirs produits au service de la conquête et de la domination coloniales, ensuite en assurant la promotion de la colonisation auprès de la population métropolitaine, à travers des enseignements privilégiant le récit colonial.

2.1. Les savoirs géographiques au cœur de l’entreprise coloniale

Dans L’Orientalisme (1978) puis dans Culture et impérialisme (1993) Edward Saïd donne en quelque sorte raison à Dubois et aux interprétations de Soubeyran en présentant la colonisation comme une opération spatiale de domination dans laquelle la géographie est largement engagée. De son côté, Michael Heffernan (1994) montre à quel point les géographes français sont au cœur de l’entreprise coloniale en mobilisant leur discipline comme connaissance nécessaire pour coloniser et comme pratique spatiale de colonisation. Dans le texte introductif de Territoires impériaux, Hélène Blais, Florence Deprest et Pierre Singaravélou (2011) exposent la richesse des relations entre les « savoirs sur l’espace » et le « fait colonial », richesse qui dépasse très largement le cadre de la « géographie », la relativise – mais la mobilise – en croisant les pratiques vernaculaires, les savoirs construits par les savants autochtones, les discours des voyageurs ou les expertises des géographes de la puissance coloniale. La violence faite aux sociétés autochtones est centrale dans ces relations. Elle renvoie à la notion de situation coloniale telle que Georges Balandier (1951) l’a décrite, pour qui la domination est imposée par une minorité à une majorité autochtone en arguant d’une prétendue supériorité ; cette relation inégale met en contact de manière conflictuelle des sociétés hétérogènes et ne se perpétue que par l’usage de la force et de procédures de hiérarchisation des sociétés en présence. Cette situation est en arrière-plan de l’enquête conduite ici mais elle est essentielle. Les savoirs sur les espaces, les savoirs dits géographiques et la géographie en situation coloniale contribuent à cette situation de domination, ce qu’Olivier Dollfus appelle « une territorialité de l’autorité » (1994, p. 13). Dans ces conditions, à travers cette récurrence de la dimension spatiale, on comprend comment et pourquoi le fait colonial a pu jouer un rôle central dans la production d’une forme disciplinaire.

2.2. Connaître la géographie pour coloniser

Reprenons et prolongeons la citation du savant polygraphe Émile Levasseur qui titre cet article : « La Terre est le domaine de l’homme ; il faut que l’homme connaisse son domaine pour en jouir et pour le mettre en valeur : la géographie a pour objet de le lui apprendre. » (1872, p. 56) C’est autour de l’importance accordée à la connaissance géographique au sein de l’entreprise coloniale que se structure la « géographie coloniale » et qu’elle prend de l’importance.

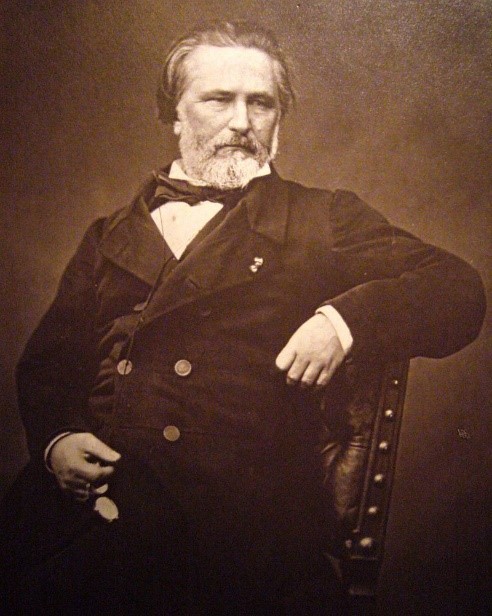

Le premier peut-être à en faire écho est Jules Duval (document 2). En 1847, après des études de droit, il quitte la France pour l’Algérie. Il y dirige une exploitation agricole dans la plaine du Sig. Il joint ainsi les actes aux idées, convaincu de la nécessité de prendre possession du monde et d’en exploiter les ressources. Déjà les savoirs géographiques lui semblent importants ; il fait la classe aux enfants, leur présente le globe terrestre et les perspectives de mise en valeur de la totalité planétaire. Mais l’expérience de Duval à la direction de cette exploitation gérée selon des principes fouriéristes tourne court. Il rentre en France quelques années plus tard et devient un des meilleurs spécialistes des questions coloniales. En 1857, il entre à la Société de Géographie de Paris (SGL). Il y prend rapidement une place importante et devient, en 1868, président de la Commission centrale, l’organe de décision de la SGL. Pour Duval, une colonisation efficace passe par de solides connaissances géographiques ; cette idée deviendra un leitmotiv des géographes spécialistes des questions coloniales.

Document 2. Un portrait de Jules Duval (1813-1870)

Source : portrait de Jules Duval par Pierre Petit, photographe chez Lemercier, Paris, in Duval, Jules, L’Algérie et les colonies françaises, Guillaumin éd., Paris, 1877, p. II. Disponible sur Gallica (Bibliothèque nationale de France). Cette version dans une meilleure numérisation est tirée de Wikimedia Commons. |

L’atout de la géographie réside dans la finesse de l’échelle d’analyse, finesse qu’on ne trouve pas dans les représentations du grand public, comme le note Dubois : « Parle-t-on de l’Afrique, les imaginations enflammées rêvent une terre partout exubérante de végétation, de richesses animales, oublient les déserts, les savanes, les steppes et appliquent massivement à 30 millions de kilomètres carrés la définition tout idéale d’un paysage des tropiques : comme si l’Afrique était une et cohérente. » (Dubois, 1897, p. 133) Il critique les économistes, tout aussi prompts à des considérations globales sur les territoires, et revendique la spécificité de l’approche géographique par rapport à des travaux trop généraux qui ne distinguent pas les différents milieux et, pire encore, appliquent des modèles européens sur des espaces africains ou asiatiques. Maurice Zimmermann, notamment professeur de géographie et d’histoire coloniales à la Chambre de commerce de Lyon, s’inscrit dans cette filiation. Il rappelle l’aptitude, propre aux géographes, à se saisir de la diversité, ajoutant que « les vérités d’ensemble (…) n’offrent qu’un lointain rapport avec la géographie » (1899, p. 159). « En toute espèce d’affaire, il faut savoir d’une façon précise sur quel terrain on opère et ce que l’on a l’intention de tenter (…) On ne saurait donner les mêmes conseils pour la mise en valeur du Tonkin que pour celle de l’Annam, du Laos et de la Cochinchine. Et dans le Tonkin même, il y a tout autre chose à faire dans les hautes terres et dans le delta. (p. 160) Oublier par exemple la spécificité des « lois de la nature tropicale » (p. 158) conduit à des modes de mise en valeur inefficaces et coûteux. Ainsi, les Français « ne purent venir à bout, malgré d’énormes dépenses, du chemin de fer du Sénégal au Niger » (p. 157) et en particulier dans la région de Kayes (dans l’actuel Mali), pour laquelle l’ensemble du chantier dut être repris en raison de la méconnaissance de la pédologie, de la biologie et de la climatologie tropicales, ainsi que de l’application irréfléchie des « règles usitées en France » (p. 158). Par conséquent, les remblais furent emportés par les pluies, les traverses dévorées par les fourmis et le matériel rendu intransportable par une mauvaise connaissance de la saisonnalité.

2.3. Enseigner les questions coloniales

C’est dans cet univers mental qui donne aux savoirs géographiques une place essentielle pour l’entreprise coloniale qu’est posée la question de l’enseignement. Cette configuration nouvelle se dessine à la fois dans l’enseignement secondaire et supérieur.

« Si la France eût depuis dix ans possédé une école de géographie (…) on n’aurait pas vu, à la réception d’une dépêche de Hanoi, gouvernants et gouvernés, perdant jusqu’à la notion des distances, des obstacles, du nombre d’hommes engagés de part et d’autre, se croire menacés (…) d’un nouveau Sedan » (1885, p. 2). Le géographe et historien Ludovic Drapeyron fait ici allusion à « l’affaire de Lang-Son », une défaite française contre les troupes chinoises au Tonkin en 1885. Pour lui, il faut d’évidence enseigner la géographie, et la géographie relative aux colonies et à la colonisation en particulier.

Les évolutions de la géographie scolaire, à partir du milieu des années 1860, facilitent l’intégration d’un enseignement colonial. En effet, la culture disciplinaire relevait jusque-là surtout de la nomenclature administrative et d’éléments de repérage pour les actions de l’histoire. Sous l’impulsion de Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique, et surtout d’Émile Levasseur, alors professeur dans l’enseignement secondaire, de nouvelles finalités émergent, plus utilitaires, qui placent la géographie économique au cœur du projet éducatif. Pour Levasseur, il est utile de savoir : « la géographie commerciale des pays éloignés, de connaître les produits fournis par les industries extractives, manufacturières et agricoles des principales contrées, le gisement et l’importance des matières premières de grande consommation, les produits que consomment et fabriquent les places les plus importantes, les moyens de communication. » (1866, cité par Marchand, 2000, p. 344)

Ces nouvelles finalités facilitent l’intégration de l’étude des colonies dans les cursus. Les responsables scolaires assignent explicitement à l’enseignement de la géographie une fonction utilitaire et au sein de celle-ci l’objectif de répondre aux défis des années 1880 alors que la France entre dans une nouvelle période active de colonisation (Tunisie, Madagascar, Annam…) marquée par la concurrence entre puissances. Le 10 mars 1886, le directeur de l’enseignement secondaire Charles Zévort adresse un rapport à son ministre de tutelle et en profite pour faire état de ses convictions concernant l’enseignement géographique (document 3). Ce texte opère la synthèse entre une géographie économique qui décrit précisément le monde, ses caractéristiques et ses potentialités, et une discipline tournée aussi vers des préoccupations nationalistes. Une nouvelle réforme, en 1890, fournit l’occasion d’enfoncer le clou. Dans un texte (document 3), signé par Léon Bourgeois, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Jean Jallifier, professeur au lycée Condorcet, plaide aussi pour l’essor des connaissances géographiques dans un monde profondément bouleversé. À ses yeux, il ne s’agit pas seulement de développer un « enseignement géographique » mais une « éducation par la géographie » (1890, cité par Marchand, 2000, p. 592-593).

Document 3. Un enseignement utilitaire et nationaliste

|

Si l’enseignement secondaire accorde une place importante aux savoirs coloniaux et les intègre dans une vision plus utilitaire de la discipline, c’est sans doute dans l’enseignement supérieur que ces savoirs prennent le plus d’ampleur. Les Annales de Géographie ont publié en 1900 un récapitulatif des principaux enseignements supérieurs de géographie en France pour l’année 1899-1900 qui nous apprend qu’un tiers des enseignements est consacré à des questions coloniales ou bien à l’étude de colonies spécifiques (document 4).

Document 4. Les cours de géographie coloniale dans l’enseignement supérieur français (année universitaire 1899-1900)

Source : d’après « Examens et cours de géographie, 1899-1900 », Annales de Géographie, 1900, n° 43, p. 82–85. |

Conclusion

Dès les années 1860, les liens entre les enjeux liés à la colonisation et les savoirs sur l’espace participent d’une nouvelle orientation, plus pratique, pour la géographie scolaire. Et quelques décennies plus tard, lorsque la science géographique s’organise en France avec un enseignement universitaire et des publications, la dimension utilitaire de l’entreprise coloniale est immédiatement associée aux orientations scientifiques. Contrairement à une vulgate qui cantonne la « géographie coloniale » au « moment Dubois », c’est l’ensemble de la géographie vidalienne qui participe au mouvement colonial et mêle pratiques descriptives et perspectives d’aménagement. Cette géographie coloniale est aussi colonialiste. Mais pendant l’entre-deux-guerres, à contre-courant du mouvement populaire de soutien à la colonisation et du poids des questions coloniales au sein de l’UGI, les thèses de Charles Robequain en 1929 et Pierre Gourou en 1936, l’ouvrage de Jacques Weulersse Noirs et Blancs publié en 1931 ou les prises de position de Jean Dresch sur la colonisation au Maroc annoncent un « changement de sensibilité » (Claval, 1998, p. 199). Réservés ou carrément hostiles à la colonisation, des géographes français développent alors un nouveau regard sur les territoires colonisés.

Bibliographie

- Balandier G., 1951, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, volume 11, p. 44–79.

- Berdoulay, V., 1995 (1ère éd. 1981), La formation de l’école française de géographie, Paris : Éditions du CTHS.

- Blais H., Deprest F. et Singaravélou P. (dir.), 2011, Territoires impériaux. Une histoire spatiale du fait coloniale, Paris : Publications de la Sorbonne.

- Bruneau M. et Dory D. (dir.), 1994, Géographie des colonisations. XVe-XXe siècle, Paris : L’Harmattan.

- Claval, P., 1998, Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, Paris : Nathan.

- Clerc P., 2006, La géographie française et les "indigènes". Le cas de l’Afrique du Nord à travers les articles des Annales de Géographie (1892-1942)

- Daveau S., 2007, « La Géographie, ça peut survivre à la guerre. Correspondance entre Jean Gottmann et Orlando Ribeiro », Finisterra. Revista portuguesa de geografia, Vol. 42, n°83, p. 5–20.

- Deprest F., 2009, Géographes en Algérie (1880-1950). Savoirs universitaires en situation coloniale, Paris : Belin.

- Dollfus, O., 1994, « Préface », dans Bruneau M. et Dory D. (dir.), Géographie des colonisations. XVe-XXe siècle, Paris : L’Harmattan, p. 11–14.

- Drapeyron L., 1885, « La panique coloniale du 30 mars. L’expansion de la France et la Revue de Géographie », Revue de géographie, tome 17, p. 1–16.

- Dubois M., 1894, « Leçon d’ouverture du cours de géographie coloniale. Faculté des Lettres (14 décembre 1893) », Annales de Géographie, tome 3, p. 121–137.

- Dubois M., 1897, L’enseignement de la géographie coloniale à l’école primaire. (Conférence donnée à la Sorbonne le 19 décembre 1896), Paris : Maretheux.

- Ginsburger Nicolas, « Des îles grecques à la géographie coloniale : Marcel Dubois à la conquête de la Sorbonne (1876-1895) », Cybergeo: European Journal of Geography, mis en ligne le 15 juin 2017.

- Hardy G., 1933, Géographie et colonisation, Paris : Gallimard.

- Heffernan M., 1994, « The Science of Empire : The French Geographical Movement and the Forms of French Imperialism, 1870-1920 », dans Godlevska A. et Smith N., Geography and Empire, Oxford : Blackwell, p. 92–114.

- Leclerc J., 1989, « Amsterdam 1938, un tropique bien blanc, sinon rien », dans Bruneau M. et Dory D., Les enjeux de la tropicalité, Paris : Masson, p. 91–97.

- Lejeune D., 1993, Les sociétés de géographie en France et l’expansion coloniale au XIXe siècle. Paris : Albin Michel.

- Levasseur É., 1872, L’étude et l’enseignement de la géographie, Paris : Delagrave.

- Marchand P. (prés.), 2000, L’histoire et la géographie dans l’enseignement secondaire. Textes officiels (1795-1914), Paris : INRP.

- Robic M.-C., 2010, « À propos des transferts culturels. Les congrès internationaux de géographie et leurs spatialités », Revue germanique internationale, n° 12, p. 33–45.

- Saïd E. W., 2005, L’Orientalisme. L’Orient crée par l’Occident, Paris : Seuil.

- Saïd E. W., 2000, Culture et impérialisme, Paris : Fayard / Le Monde Diplomatique.

- Singaravélou P., 2011, Professer l’Empire. Les sciences coloniales en France sous la IIIe République, Paris : Publications de la Sorbonne.

- Soubeyran O., 1989, « La géographie coloniale. Un élément structurant dans la naissance de l’École française de géographie », dans Bruneau M. et Dory D. (dir.), Enjeux de la tropicalité. Histoire et épistémologie de la géographie, Paris : Masson, p. 82–90.

- Soubeyran O., 1994, « La géographie coloniale au risque de la modernité », dans Bruneau M. et Dory D. (dir.), Géographie des colonisations. XVe-XXe siècle, Paris : L’Harmattan, p. 193–213.

- Soubeyran O., 1997, Imaginaire, science et discipline, Paris : l’Harmattan.

- Zimmermann M., 1899, « Chambre de Commerce de Lyon. Cours d’enseignement colonial. Leçon d’ouverture de M. le professeur Zimmermann », Gazette judiciaire et commerciale de Lyon, 1re année, n° 20, p. 155–161.

Mots-clés

Retrouvez les mots-clés de cet article dans le glossaire : géographie coloniale | géographie scolaire | tropicalité.

Pascal CLERC

Professeur de géographie à Cergy Paris Université

Édition et mise en web : Jean-Benoît Bouron

Pour citer cet article :

Pascal Clerc, « "La Terre est le domaine de l’homme". Le développement de la géographie coloniale en France, 1860–1947 », Géoconfluences, mai 2023.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/epistemo/articles/geographie-coloniale

Mode zen

Mode zen