La frontière Suriname – Guyane française : géopolitique d’un tracé qui reste à fixer

Bibliographie | citer cet article

|

NB. Un an et demi après la publication de cet article, la frontière entre la France et le Suriname a été définivement fixée sur les 400 km du cours aval du Maroni. >>> Pour en savoir plus, lire Patrick Blancodini, « Guyane française – Suriname : le tracé définitif de la frontière officiellement fixé sur 400 km », brève de Géoconfluences, mars 2021. |

La France possède encore une frontière au tracé ni totalement défini, ni totalement fixé sur le terrain : c’est la frontière entre la Guyane française et le Suriname, longue de 520 km, le long du fleuve Maroni et de ses affluents. Depuis une série d’incidents frontaliers récents, les pouvoirs publics français ont décidé de régler cette question et de sortir du flou juridique qui dure depuis la colonisation au XVIIe siècle. Il s’agit de mettre fin à un long contesté historique qui pose encore problème aujourd’hui, envenime les relations entre les deux voisins et freine la coopération pour lutter contre les trafics. Cette région transfrontalière à l’ouest de la Guyane constitue, en effet, une plaque tournante du trafic de cocaïne et de l’immigration clandestine dans le département. L’activité d’orpaillage illégal y est fleurissante et nourrit un niveau de violence particulièrement élevé. Sans contrôle d’une frontière clairement établie et reconnue par les deux parties, c’est-à-dire sans coopération transnationale, les pouvoirs publics français continueront à peiner à endiguer les activités illicites qui minent la région. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères, avec l’ambassadeur de France au Suriname, Antoine Joly, travaille depuis le début de l’année 2019 à la fixation définitive du tracé.

Le géographe Jean Gottmann dans un cours donné à l’Institut d’études politiques de Paris dans les années 1950 définit la frontière comme une ligne qui limite l’espace sur lequel s’étend la souveraineté nationale d’un État. Michel Foucher, quant à lui, décrit les frontières comme « des discontinuités territoriales, à fonction de marquage politique. En ce sens, il s’agit d’institutions établies sur des décisions politiques, concertées ou imposées, et régies par des textes juridiques (Foucher, 2007) ». Généralement les frontières sont incarnées « par une délimitation suivie d’une démarcation sur le terrain au moyen de bornes et autres outils physiques ou électroniques de séparation (ibid.) ». Elles forment le cadre de l’attribution et de la transmission d’une nationalité et d’une citoyenneté. Ainsi, la frontière constitue fondamentalement un objet politique : elle comporte des enjeux symboliques de rivalités entre États ou à l’intérieur des États. Il s’agit grâce à la frontière d’affirmer une souveraineté, une identité, une appartenance mais aussi une puissance. Instrumentalisée, elle peut devenir le support d’un nationalisme plus ou moins agressif qui peut dégénérer en conflits, ce qui fait de la frontière un espace éminemment géopolitique, d’après la définition qu’en donne Yves Lacoste : l’étude des rivalités de pouvoir entre acteurs sur un territoire.

Le cas de la frontière entre la Guyane française et le Suriname illustre bien le mythe de la frontière « naturelle ». On pourrait croire qu’il suffit de la superposer au Maroni et à ses affluents, comme c’est le cas sur les cartes à petite échelle. Mais un bassin hydrographique est une surface et non une ligne ; à grande échelle, très localement, le tracé n’est pas encore établi précisément sur l’ensemble de la dyade entre les deux États. Quant à l’attribution de la nationalité et la citoyenneté, la situation est ici délicate parce que de nombreux habitants de la région n’ont pas de papiers d’identité. Quels sont les enjeux politiques, géopolitiques, géoéconomiques et géo-environnementaux de la fixation de la frontière entre la Guyane française et le Suriname ? Afin d’analyser cette frontière, notre démarche sera celle de la géopolitique, c’est-à-dire basée sur une approche à la fois diachronique (à travers le temps) par une analyse des évolutions historiques des frontières, et diatopique (à travers les lieux) impliquant de raisonner à plusieurs échelles (Lacoste, 1976 ; Giblin, 2012).

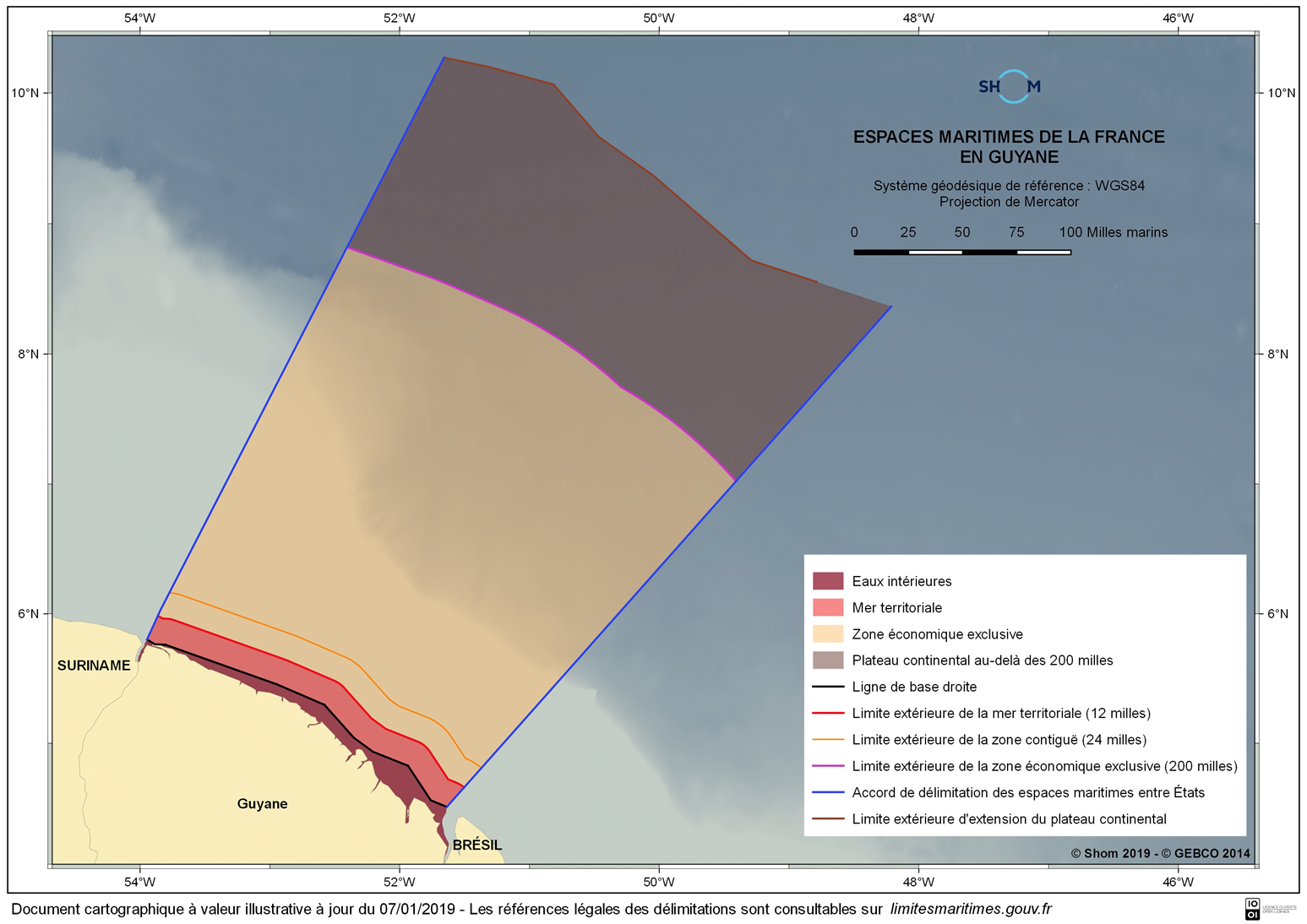

Figure 1. Carte de la Guyane

|

1. Des incidents frontaliers récents devenus enjeux politiques et diplomatiques

La frontière entre la France et le Suriname a longtemps été indécise et, même après un long siècle de négociations, elle n'est pas fixée de manière définitive. Des incidents récents ont réactualisé la nécessité d'aboutir à un tracé stable à très grande échelle.

1.1. Les circonstances : des patrouilles frontalières banales des forces armées

Le 25 septembre 2018, le 23 octobre 2018 et le 27 février 2019, des gendarmes et des militaires français qui effectuent des patrouilles frontalières conjointes avec la police du Suriname sur le Maroni, dans le cadre de la coopération entre les deux pays, découvrent des sites d’orpaillage clandestins installés sur des îlots.

Figure 2. Militaires français en patrouille sur le Maroni

Militaires français du 9e RIMa (Régiment d’infanterie de marine) en patrouille frontalière sur le Maroni, 2018. Crédit photographique DR : EMA/FAG. Merci au capitaine Hélène F. pour le prêt photographique. |

Dans le cadre de l’opération Harpie contre l’activité aurifère illégale, les sites sont détruits. Les militaires français procèdent selon des règles habituelles définies par les pouvoirs publics. Première étape, le repérage géographique précis du site grâce au GPS et sa localisation sur la carte IGN afin de localiser le pays dans lequel se trouve le lieu d’orpaillage clandestin. La frontière tracée sur les cartes IGN, lorsqu’elle existe, est en effet reconnue comme faisant foi devant la loi. Pour les militaires français et les policiers surinamiens qui les accompagnent, les îlots en question (Akoti Kampou et Kapassi Tabiki au nord de Grand Santi), se situent en territoire français (figure 4). La deuxième étape relève des domaines administratif et judiciaire : il s’agit pour les militaires de se conformer aux autorisations et réquisitions du Préfet et du Procureur de la République. Enfin, la troisième étape comprend la destruction du site, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (gendarme). En somme, une opération courante, effectuée selon les procédures en vigueur((Entretien avec le Général de division aérienne Didier Looten, commandant les Forces Armées en Guyane (FAG), le 21 février 2019.)).

Figure 3. Destruction d'une barge sur l'îlet Tatou ou Kapashi tabiki, octobre 2018

Source : capture d’écran, reportage Guyane la 1ère, 2 octobre 2018. |

L’opération ne suscite aucune réaction jusqu’en février 2019. C’est alors qu’une vidéo de la destruction du site commence à circuler au Suriname (figure 3). Elle enflamme les réseaux sociaux en exaltant la fibre nationaliste et identitaire surinamienne. Les Bushi-Nenge, populations noires habitant les rives du fleuve (descendants de groupes d’esclaves en fuite, réfugiés et cachés à partir du XVIIe siècle le long du fleuve) accusent les Français d’avoir outrepassé leur droit en démantelant un site d’orpaillage sur le sol surinamien. Le pouvoir politique en fonction à Paramaribo, la capitale du Suriname, est ennuyé par l’affaire. En effet, les autorités surinamiennes ont donné leur accord à la destruction du site et en sont donc coresponsables. Mais des élections approchent au Suriname (prévues en 2020) et comme souvent à cette occasion, les relations se tendent à l’intérieur du pays entre les partisans du pouvoir et leurs opposants. Le président actuel, Désiré (dit Dési) Bouterse, dont le mandat est en jeu, ne souhaite pas mécontenter les électeurs Bushi-Nenge de la région qui constituent une bonne part de l’opposition politique. Ronnie Brunswijk, un Bushi-Nenge, est l’homme fort de la région et justement le principal opposant de Bouterse c’est-à-dire son rival potentiel pour l’élection présidentielle. Bouterse, lui, s’appuie plutôt sur la majorité créole du pays. Or, au Suriname, la cohésion nationale reste fragile et les différents groupes ethniques (Amérindiens, Bushi-Nenge, Créoles, Asiatiques originaires d’Inde, de Chine ou d’Indonésie) entretiennent des rivalités culturelles et politiques héritées de la période d’instabilité qu’a connu le jeune État juste après son indépendance en 1975 (Granger, 2019).

Au bout de quelques jours de tergiversations, le gouvernement surinamien adresse une note de protestation officielle à l’ambassade de France à Paramaribo. Il avance d’abord l’argument de la brutalité de l’opération. En effet, au Suriname, la police qui ne fait pas de la lutte contre l’orpaillage une priorité, utilise des méthodes moins radicales contre les orpailleurs illégaux. Dans le pire des cas, leur matériel est saisi et ils peuvent le récupérer contre le paiement d’une amende. Les militaires français qui ont affaire à des orpailleurs étrangers clandestinement installés sur le sol guyanais et parfois violents, s’appuient systématiquement sur la destruction des installations pour dissuader les réinstallations rapides. Mais le ton continue à monter dans l’opposition qui reproche son inaction au gouvernement de Bouterse. Celui se décide à suspendre la coopération entre les deux pays le 1er mars 2019 et commence à soulever des doutes sur l’appartenance et la nationalité des îles incriminées.

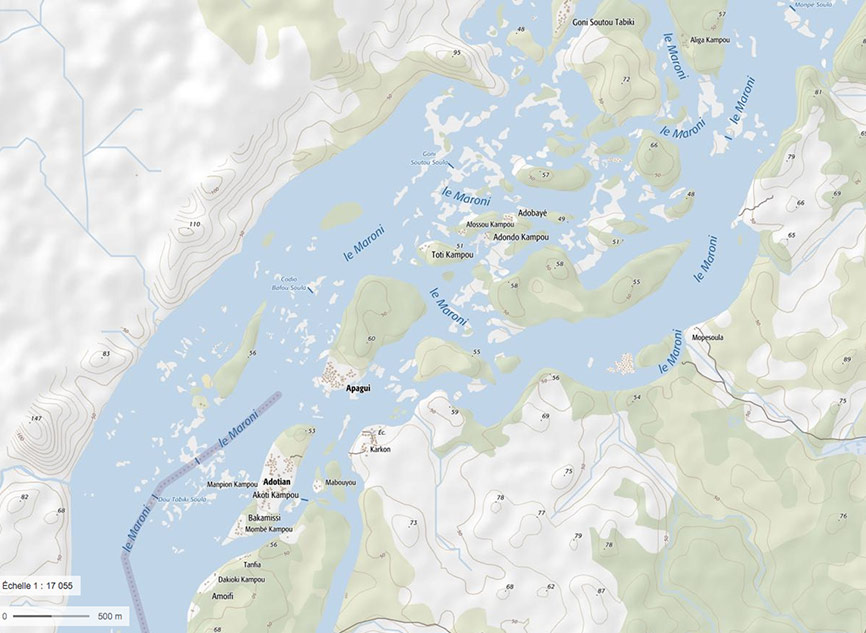

Figure 4. L’îlot Akoti Kampou et le tracé partiel sur la carte topographique

Carte topographique au 1:17 055((Les échelles données dans cet article le sont à titre indicatif pour donner un ordre de grandeur du niveau de précision des documents. Une échelle numérique n'a pas de valeur sur écran, se référer aux échelles graphiques des documents.)) : l'îlot Akoti Kampou et le tracé partiel de la frontière. Source : extrait de Géoportail, 5 avril 2019. |

Figure 5. Image Google earth qui place l’îlot Akoti Kampou en territoire surinamien

La frontière entre la Guyane et le Suriname apparaît en jaune : l’îlot se situe du côté surinamien. Source : Capture d’écran Google earth, 2 mai 2019. Télécharger le fichier KMZ. |

Le Suriname vient ainsi de rouvrir un contentieux ancien entre les deux pays mais en sommeil depuis longtemps. Jusque-là, en échange d’une aide financière française, prévalait une apparente bonne entente entre la Guyane et le Suriname dirigé par Dési Bouterse. En effet, l’AFD (Agence française de développement) a fait du Suriname une zone de solidarité prioritaire en vue de la rénovation de la route de Paramaribo et la construction de l’hôpital d’Albina (afin d’éviter, entre autres raisons, que les Surinamiennes viennent accoucher de l’autre côté de la frontière à Saint-Laurent-du-Maroni). Plusieurs accords de coopération ont été signés dans le cadre de la politique européenne de coopération transfrontalière, tels les programmes Interreg, comme le programme opérationnel Amazonie lancé en 2008 (Granger, 2019). La construction d’un pont enjambant le Maroni vers Saint Laurent est parfois évoquée. Mais le pont sous-exploité et très critiqué, construit à l’est du département sur le fleuve Oyapock entre la Guyane française et le Brésil, a créé un précédent que les autorités françaises ne souhaitent pas renouveler.

|

>>> Voir aussi dans Géoconfluences : Sylvie Letniowska-Swiat, « Oyapock, un pont trop loin ? Un pont pour quoi ? », 2012. |

Le problème pour la région du Maroni et de ses affluents vient du fait que les incidents et surtout leur instrumentalisation à des fins de politique intérieure électoraliste risquent de remettre en cause la coopération diplomatique, policière, judiciaire voire économique entre les deux pays. En réalité, dans ce jeu, le Suriname qui bénéficie d’une aide au développement accordée par la France, a beaucoup plus à perdre qu’à gagner.

1.2. L’embarras mesuré de l’État français

Après l'opération de destruction et la protestation surinamienne, les autorités françaises diligentent une enquête dont les résultats sont communiqués aux autorités du Suriname. Pour les Français, la localisation des sites détruits du côté guyanais ne fait aucun doute. Pourtant, parmi les données GPS fournies aux autorités surinamiennes, certaines indiquent une position à l’intérieur du territoire surinamien, à 10 km des îlets où l’intervention est censée avoir eu lieu (Guyane la 1ère/AFP, 2019). Y-a-t-il eu une erreur dans l’utilisation ou le fonctionnement du GPS ? Une erreur humaine dans la lecture et l’interprétation des données ? La confusion vient-elle de la localisation de la frontière sur les cartes IGN ? Le tracé de la frontière y est-il fiable ? L’ambassadeur de France Antoine Joly plaide pour une méprise : les coordonnées transmises correspondraient au parcours effectué par la patrouille militaire conjointe, le lendemain de l'opération de saisie-destruction et non pas au lieu de destruction du matériel. Antoine Joly réaffirme qu’en ce qui concerne l’île d'Akoti Kampou « c’est un territoire français qui ne fait l'objet d'aucun différend »((Communiqué daté du 8 mars 2019, paraphé par l'ambassadeur de France à Paramaribo pour le ministre français des Affaires étrangères et par le ministère des Affaires étrangères du Suriname, que l'AFP s'est procuré.)) sans plus de précision.

Figure 6. Deux localités portent le même nom de part et d’autre de la frontière

Extrait de la carte topographique, échelle 1:15 020. L’île Kapassi Tabiki au nord de Grand Santi. D’après la carte, deux groupes d’habitations portent le même toponyme (Aouki Kampou), l’un du côté surinamien, l’autre du côté français, source possible de confusions pour les militaires et les gendarmes en opération. Source : capture d’écran, site IGN, Géoportail, 28 mai 2019. |

|

Figure 7. Image satellite, Île Kapassi Tabiki sur le Maroni

Échelle 1:15 020. La frontière apparaît en transparence, avec le double trait noir. Source : capture d’écran Géoportail, 28 mai 2019. |

Figure 8. Image satellite Google Earth, île Kapassi Tabiki

La frontière est indiquée en jaune, elle longe plus ou moins régulièrement la rive droite (française) du fleuve. Source : capture d’écran Google Earth, 2 avril 2019. Télécharger le fichier KMZ. |

De son côté, le Ministère des Affaires Étrangères a décidé de régler le problème une bonne fois pour toutes. Un groupe d’étude piloté par l’ambassadeur de France au Suriname en lien avec le quai d’Orsay et une mission auprès du Préfet de la région Guyane a été réuni afin de déterminer avec précision la ligne de frontière entre les deux pays. Les négociations diplomatiques ont commencé au début 2019 par plusieurs réunions conjointes définissant la méthode commune retenue : chacun des deux États procèdera de son côté à un travail sur le terrain, de reconnaissance visuelle systématique des îles et une prise de contact avec les populations locales. Les investigations seront ensuite échangées pour en tirer, après négociation, un tracé commun donnant lieu à un traité.

Tracer la frontière à grande échelle nécessite en effet d’arpenter, de reconnaitre le terrain et le cas échéant, les populations qui y vivent. Après cette opération, les deux parties proposeront le rattachement de toutes les îles du Maroni et de ses affluents, à l’un ou l’autre des États, en fonction des conventions existantes. Ceci constitue un long travail vu les milliers d’îlots répartis le long du fleuve (figure 9). À terme, la frontière, qui ne pourra être physiquement bornée vue sa définition conventionnelle sur la ligne médiane des eaux, doit, pourtant, être connue et reconnue par les populations locales. Les autorités françaises ont bon espoir que l’accord soit accepté mais les négociations seront lentes, complexes et dépendent surtout du bon vouloir des autorités surinamiennes.

Figure 9. Archipel d’îlots au nord de Grand Santi sur le Maroni

Où et comment tracer la frontière dans ce lacis de chenaux ? Extrait de la carte topographique, échelle 1:14999. Géoportail, 2019. |

1.3. La lutte contre l’orpaillage clandestin entre exercice de la souveraineté nationale et protection de l’environnement

Ces incidents sont donc nés de banales patrouilles conjointes sur le Maroni, opérées par des gendarmes et des militaires français accompagnés de leurs homologues surinamiens. Dans le cadre de la coopération transfrontalière entre les deux pays, les forces armées et de police mènent régulièrement des opérations communes sur le Maroni (figure 10). Un accord bilatéral autorise les militaires et les gendarmes des deux pays à pénétrer dans le territoire voisin sur une profondeur de 2 kilomètres pour traquer les délinquants ou les criminels. Les patrouilles ont pour objectifs de lutter plus particulièrement contre l’orpaillage clandestin et les trafics en tout genre. L’exploitation illégale de l’or constitue une véritable plaie pour l’ouest guyanais. Des aventuriers qui cherchent à faire fortune, les Garimperos brésiliens, ou des Surinamiens installent des sites d’orpaillage sans autorisation le long du fleuve (y compris à proximité ou à l’intérieur des réserves naturelles et du parc national amazonien au sud du département). Ils utilisent du mercure ou du cyanure pour l’amalgame de l’or. L’usage de ces produits est strictement réglementé (le premier est d’ailleurs interdit par une directive de l’Union européenne). Rejetés sans précaution dans l’environnement, ils causent des dégâts considérables à la faune et la flore aquatiques. Les populations installées sur les rives des fleuves, Amérindiens et Bushi-Nenge, subissent directement ces pollutions en consommant l’eau du fleuve, le poisson ou le gibier contaminés. Des troubles de santé et des retards de croissance pour les enfants sont fréquents chez ces populations.

Figure 10. Coopération militaire franco- surinamienne pour l’organisation de patrouilles conjointes sur le Maroni, 2018

Crédit photographique DR : EMA/FAG. (Merci au capitaine Hélène F. pour le prêt photographique). |

Figure 11. Militaires français en opération d’entraînement dans la forêt

Militaires du 9e RIMa (Régiment d’infanterie de marine) en opération d’entraînement dans la forêt, 2018. Crédit photographique DR : EMA/FAG. (Merci au capitaine Hélène F. pour le prêt photographique). |

En 2008, le président de la République Nicolas Sarkozy engage les Forces françaises en Guyane (FAG) dans une mission de longue haleine qui vise l’éradication de l’orpaillage illégal sur le territoire guyanais : l’opération Harpie (du nom d’un grand rapace de la forêt équatoriale) commence. Elle succède à l’opération Anaconda menée au début des années 2000 (figure 11). L’objectif consiste à faire respecter la souveraineté du territoire national face à des orpailleurs clandestins (figure 12) venus des pays limitrophes et qui pillent les ressources guyanaises, mais aussi à assurer la sécurité des populations locales contre les trafics et activités délictueuses, souvent très violentes, des orpailleurs et enfin à protéger l’environnement aquatique et forestier contre les destructions afférentes à l’orpaillage. La mission Harpie sous la direction du préfet de région, est toujours en vigueur, renouvelée par Emmanuel Macron sous le nom de Harpie 2. Par exemple, en octobre 2018, a été déployé un poste opérationnel avancé temporaire dans le village amérindien de Twenké, composé d’éléments des forces armées en Guyane, travaillant aux côtés de la gendarmerie et des agents de l’ONF (Office National des forêts) et de ceux du parc amazonien de Guyane.

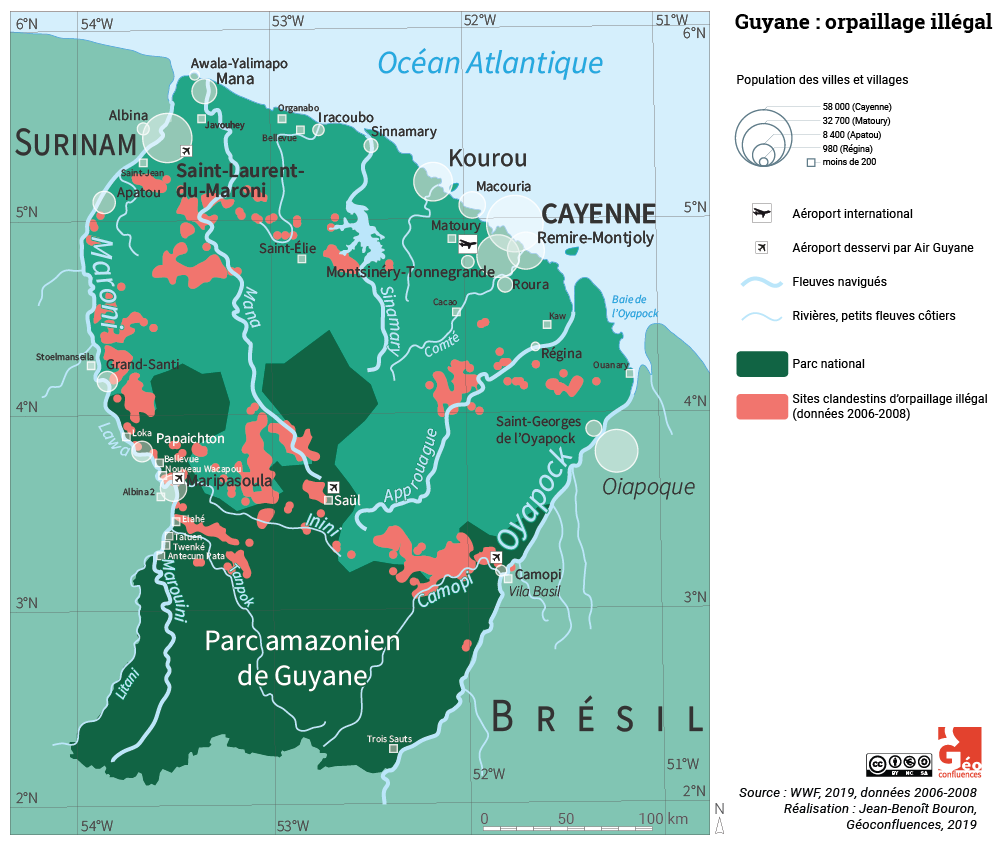

Figure 12. Carte des sites d’orpaillage clandestin

Données WWF 2006-2008, réalisation Géoconfluences, 2019. |

2. D’où vient l’incertitude sur le tracé de cette frontière ?

Cette incertitude résulte de la construction historique d’une frontière mal définie et en même temps de l’utilisation systématique de la petite échelle (la Guyane) sans passer par la grande échelle (le cours d’eau anastomosé avec ses îlets et ses chenaux).

2.1. Le mythe de la frontière naturelle

|

À vaste échelle, si la fixation de la frontière sur un fleuve semble clairement identifier la limite interétatique, à l’échelle locale le tracé devient beaucoup plus délicat. En effet, plusieurs problèmes se posent. Où fixer exactement la frontière ? Sur les deux rives, gauche et droite ? Le fleuve constituerait alors un espace non approprié, non contrôlé, une ressource commune, posant la question du droit à la libre circulation des navires. Au cours du XIXe siècle, la Hollande défend cette idée, à laquelle la France s’oppose (pour éviter que les Anglais circulent et commercent sur le Maroni et aussi pour empêcher la fuite des bagnards évadés par le fleuve). Ces positions contradictoires bloquent durablement les négociations. Une autre solution possible pour le tracé consisterait à fixer la ligne frontière le long du talweg, au centre du chenal principal le plus profond. Cela présenterait l’avantage de ne pas couper les îles entre les deux pays mais donnerait une répartition inégale des îlots car le talweg passe généralement juste devant la rive française. En outre, la zone navigable du fleuve varie en fonction du niveau des eaux et donc de la pluviométrie saisonnière. L’adoption du talweg comme ligne frontière forcerait donc les pirogues à emprunter des chenaux situés tour à tour en Guyane et au Suriname et ainsi à entrer constamment dans les eaux de l’un et de l’autre des deux États, ce qui compliquerait les contrôles et la navigation.

Par conséquent, il ne suffit pas de proclamer qu’une frontière se situe sur un fleuve pour régler son problème de tracé. Penser que le Maroni peut constituer une « frontière naturelle » repose sur une erreur simpliste de perception : il n’existe pas de frontières naturelles. Toute frontière est une construction politique, diplomatique ou militaire. Elle est une création des sociétés humaines et non pas de la nature, elle nécessite un accord entre parties ; ce qui n’empêche pas les tracés frontaliers d’être parfois adossés à des éléments du milieu physique ou naturel : fleuves, lignes de crête, littoraux, détroits. Mais même sur de tels éléments, un tracé précis réclame une détermination géographique fine par des diplomates après négociation. L’expression de « frontières naturelles » pose un autre problème : elle joue un rôle performatif et peut aboutir à une justification mystique de la position de la frontière qui mène souvent à la guerre. Ce fut le cas par exemple entre la France et l’Allemagne : la frontière se situait naturellement sur le Rhin pour les Français et naturellement sur les Vosges pour les Allemands).

|

2.2. Les contestés de la frontière entre le Suriname et la Guyane française

Pour qu’une dyade soit reconnue, il est nécessaire que les deux États limitrophes signent un traité. Or, le seul traité ratifié existant pour cette frontière est une convention de 1915 signée entre la France et les Pays-Bas (encadré 3). Cette convention détermine le tracé de la frontière septentrionale entre les deux pays mais sur moins d’un tiers des 520 kilomètres de la dyade. En dehors de cet espace, rien n’est défini et le flou juridique reste entier.

|

C’est sur la base du texte de cette convention que travaillent actuellement les autorités surinamiennes et françaises pour fixer la ligne de frontière (y compris en dehors de la zone définie par le texte où les mêmes principes devraient s’appliquer).

Un autre problème fondamental se pose : dans l’usage local, les fleuves changent de noms à chaque confluent important. Les noms varient aussi en fonction des langues utilisées et des dialectes locaux.

Figure 14. Croquis : le Maroni et ses affluents

|

Le Maroni s’appelle Maroni de l’estuaire atlantique jusqu’à un premier affluent d’importance, le Tapanahoni. En amont, le cours d’eau de plus grand débit s’appelle la Lawa. Puis en continuant à remonter le fleuve, à partir du village d’Antecume Pata, l’affluent principal établi et reconnu par la France se nomme la Litani.

Ces changements de nom sont à l’origine de contentieux qui s’exacerbent avec la découverte de la ressource aurifère dans cette partie du plateau des Guyanes. Pour déterminer la frontière que la tradition coloniale établit toujours sur le Maroni et ses affluents, ce principe n’ayant jamais été remis en cause, la question est donc de savoir quels sont les affluents principaux du Maroni. Ainsi, au début du XIXe siècle, la France prétend que l’affluent principal du Maroni est le Tapanahoni (figure 14), ce qui lui aurait permis de posséder un plus vaste territoire s’étendant à l’ouest de la Guyane actuelle. La Hollande, quant à elle prétend que c’est la Lawa. C’est cette dernière qui l’emporte suite à l’arbitrage neutre du tsar Alexandre III en 1891 (encadré 4).

Un second espace est encore actuellement contesté, plus au sud, en amont d’Antecume Pata. Dans cette région, le réseau hydrographique forme un lacis d’innombrables criques, c’est-à-dire de cours d’eau où les bras des fleuves, les îlots, les sauts ou rapides se multiplient. La France revendique une frontière fixée le long du Litani, tandis que le Suriname la place plus à l’est, sur le Marouini, un affluent dont le nom ressemble à celui du fleuve Maroni. Après maints rebondissements, ce différend n’est toujours pas officiellement réglé (encadré 4).

|

Ainsi en ce qui concerne cette portion de la frontière prévaut le statu quo : la zone contestée de près de 3000 km² est pourtant sous souveraineté française (figure 14), et elle fait de facto partie du parc national amazonien depuis sa création en 2007. La France assure dans ce territoire l’éducation et l’assistance aux populations amérindiennes.

3. Une frontière singulière et complexe

C’est à l’occasion des récents incidents frontaliers que les autorités françaises se sont rendu compte qu’elles ne pouvaient pas se fier au tracé de la frontière sur les cartes IGN, y compris sur Géoportail. D’où la campagne lancée conjointement par le Suriname et la France pour fixer précisément la frontière.

3.1. Une frontière trait d’union

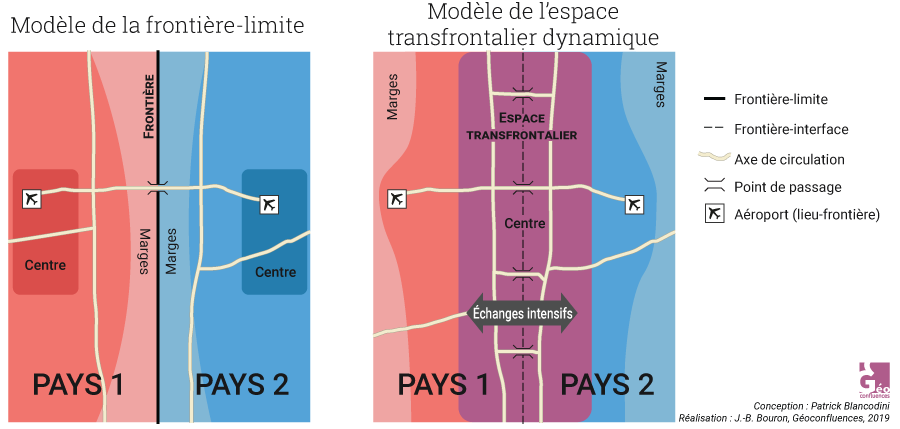

Figure 15. La frontière, césure ou trait d’union

|

Une frontière ne constitue pas forcément une discontinuité, une limite ou une marge. Le fleuve Maroni et ses affluents relient en effet les territoires plus qu’ils ne les séparent, la population y vit traditionnellement « à cheval » sur les deux rives. Par conséquent, le fleuve constitue plutôt un trait d’union entre communautés qu’une césure (figure 15). Il se situe au centre d’une zone transfrontalière formant un espace d’échanges, très dynamique, peuplé et actif qui met en contact les deux rives (figure 16). Le Maroni forme historiquement un bassin de population plutôt qu’une frontière hermétique. Cette situation s’est renforcée lors de la guerre civile au Suriname dans les années 1990, durant laquelle une partie de la population s’est réfugiée du côté français pour échapper aux massacres et aux exactions. En conséquence de quoi, les familles ont été séparées. En changeant de rive, des communautés amérindiennes entières ont trouvé du côté guyanais la sécurité que l’État surinamien n’était plus en mesure de leur assurer.

Figure 16. Une frontière appropriée et traversée

Pirogues à Saint-Laurent-du-Maroni prêtes à l’embarquement de personnes ou de marchandises pour rejoindre Albina au Suriname (de l’autre côté du Maroni). Cliché : Patrick Blancodini, 25 février 2019. |

Si la notion de frontière prend lors de la guerre civile tout son sens (celui d’enveloppe de protection d’une nation ou d’une population), il n’en va plus de même aujourd’hui. En effet, après la guerre civile, la séparation géographique des familles a été en partie comblée par les déplacements de leurs membres d’une rive à l’autre. C’est pourquoi les familles et les communautés vivent indifféremment de part et d’autre du fleuve. Dans leurs représentations, la frontière n’incarne pas une séparation. Le mode d’habiter des populations du fleuve se fait en dehors de toute question d’appartenance nationale. Des Surinamiens peuvent très bien envoyer leurs enfants à l’école française, bénéficier des services de santé du côté français et utiliser la monnaie, la téléphonie, l’électricité, les transports du côté surinamien. Par ailleurs, les nombreux Surinamiens résidant du côté français n’ont pas forcément de papier d’identité mais ils peuvent en faire la demande et obtenir la nationalité française s’ils rentrent dans des critères définis par les autorités préfectorales. En outre, de nombreux Bushi-Nenge échappent à tout état civil. Ceux qui sont nés sur les berges orientales du fleuve n’ont la citoyenneté française que depuis 1964, soit vingt ans après les autres habitants de la Guyane.

Dans ce contexte, le tracé de la frontière et le rattachement national des nombreuses communautés éparpillées risquent de poser des difficultés. La ligne de frontière devra prendre en considération non seulement la situation géographique des lieux d’habitation mais aussi les particularités des populations résidentes. Or, en droit international, il existe un principe dit « des effectivités » permettant de déroger à une convention : par exemple, si une île, côté Est du fleuve (c’est-à-dire côté français) est peuplée de Surinamiens qui revendiquent leur appartenance au Suriname, elle peut être considérée comme surinamienne de fait, d’où l’importance de parcourir le terrain et d’utiliser l’échelle la plus fine possible. Les autorités françaises semblent ainsi prêtes à concéder au Suriname des îles peuplées de Surinamiens.

Pour les îlets non peuplés et les bancs de sables, la situation est encore plus compliquée car ils peuvent se déplacer, disparaître ou apparaître temporairement au gré des crues et des étiages.

De l’amont vers l’aval, on peut diviser le cours du Maroni en quatre tronçons (figure 14), auxquels il faut ajouter la frontière maritime entre les eaux territoriales françaises et surinamiennes, et la limite entre les ZEE des deux pays. Sur chacun de ces tronçons la frontière est fixée par un arbitrage différent, comme les arbitrages historiques du tsar Alexandre III ou de la convention de 1915 (voir encadré 4). Sur le dernier tronçon, le plus en amont, la fixation définitive de la frontière n’est pas encore résolue et un différend subsiste (encadré 5).

|

3.2. Une frontière : pour quoi faire ?

Tracer une frontière apparait comme une action nécessaire dans la mesure où la limite d’un pays sert à éviter les conflits pour l’appropriation des ressources et permet de connaitre précisément où s’exercent tel pouvoir, telle juridiction, telle autorité. Une frontière nécessite une forte surveillance car elle peut être le support de trafics. Elle est parfois militarisée afin d’affirmer une souveraineté. Pour le Maroni et ses affluents, si les pouvoirs publics veulent lutter efficacement contre l’orpaillage clandestin et ses conséquences néfastes sur l’environnement, ils doivent être en mesure de localiser précisément le territoire sur lequel ils ont autorité. En outre, cette frontière demeure un lieu majeur de passage de l’immigration clandestine haïtienne vers la Guyane jusqu’en 2016 (date du rétablissement des visas entre Suriname et Haïti à la demande de la France). La porosité et la longueur de la frontière ont rendu impossible, jusqu’à présent, une lutte efficace contre une immigration clandestine particulièrement critiquée par les Guyanais lors des mouvements sociaux du printemps 2017.

Par ailleurs, depuis quelques années, les rives du fleuve Maroni sont devenues l’épicentre d’un intense trafic de cocaïne en provenance de Colombie, le premier producteur mondial. Le Suriname, où la drogue est acheminée par avion, constitue une plaque tournante du trafic (Kauffmann, 2019). Dans les années 1990, la drogue partait directement vers les Pays-Bas, l’ancienne puissance coloniale. Le trafic s’est déplacé sur la ligne Cayenne-Paris à partir de 2004 suite à un renforcement des contrôles à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol. Les trafiquants surinamiens s’appuient sur la communauté Bushi-Nenge établie sur les deux rives du fleuve Maroni pour faire passer la cocaïne du Suriname vers la Guyane. Des « mules » guyanaises transportent ensuite la drogue vers la métropole via l’aéroport Félix Éboué de Cayenne.

La filière passe principalement par Albina, petite ville surinamienne de 5 000 habitants, en rive gauche du Maroni, en face de Saint-Laurent. Les passeurs empruntent les pirogues qui circulent en nombre sur le fleuve, puis acheminent tranquillement leur cargaison du côté français. Les pirogues transportent principalement des marchandises en toute légalité (beaucoup de Guyanais font leurs courses au Suriname où les produits sont moins chers), des carburants, des voyageurs en transit, mais également les pains de cocaïne, sans que cette noria (près 1 000 rotations par jour) ne connaisse le moindre contrôle (ou presque).

La police surinamienne, en échange d’une contribution, fermerait les yeux devant les trafics en tout genre et singulièrement devant celui de la drogue qui circule facilement. Au Suriname, les hautes sphères du pouvoir politique semblent impliquées dans le narcotrafic (Granger, 2019). Le président Désiré Bouterse, revenu à la présidence de la République avec un programme social en 2010 à la suite d’une victoire aux élections, puis réélu en 2015, a été condamné, en 1999, à onze ans de prison par la justice néerlandaise pour trafic de cocaïne (Kauffmann, 2019). Si son mandat lui garantit l’immunité, son pays, lui, subit l’insécurité, les trafics (or, drogues) et un sous-développement profond amplifié par les crises économiques successives. Du côté français, les gendarmes interceptent parfois des pirogues de trafiquants : dans l’ensemble du département, 1 400 passeurs ont été arrêtés en 2018, contre 600 l’année précédente. Parmi les « mules » arrêtées par la police, 40 % résident sur les rives du Maroni. La pauvreté des populations du fleuve entretient un trafic qui fournit un argent facile. « Dans une région où le chômage affecte près de la moitié des jeunes, la population de Saint-Laurent-du-Maroni offre aux trafiquants de cocaïne un vivier inépuisable. Les candidats au départ se bousculent » (ibid.). Le trafic de drogue engendre ainsi une violence endémique avec des meurtres, des règlements de compte, de nombreux délits… La Guyane se situe en tête des départements français les plus meurtriers, avec 42 homicides en 2016, mais aussi plus de 2 300 vols avec violences. La frontière complique le travail de la police car les enquêteurs ne peuvent poursuivre leurs investigations sur la rive gauche du Maroni à cause de la faiblesse de la coopération judiciaire entre les deux pays. Par exemple, les commissions rogatoires internationales restent sans effet. Il existe bien là un effet frontière. L’arrêt des patrouilles communes en mars 2019 à cause des incidents frontaliers compromet encore davantage la lutte contre les trafics. La fixation de la frontière devient donc aussi une affaire urgente de sécurité et de santé publiques.

Conclusion : un tracé précis de la frontière Suriname- Guyane : dans quelles perspectives ?

La frontière entre le Suriname et la Guyane française n’est toujours pas fixée précisément et continue à être l’enjeu de rivalité entre les deux États. Les incidents frontaliers récents en constituent une preuve. C’est pourquoi les pouvoirs publics des deux États entreprennent depuis le début de l’année 2019 un travail minutieux d’identification et de répartition nationale des îles. À n’en pas douter, il prendra des années avant d’aboutir à la ratification d’un traité négocié avec le Suriname. Un tel traité pourra alors établir une situation stable, comparable à celle du côté du voisin brésilien. La frontière au sud de la Guyane, dans la zone très peu peuplée du Parc Amazonien, est réglée, bornée depuis les années 1950 et fixée sur la ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Amazone et les bassins versants des fleuves de Guyane s'écoulant vers l'Atlantique. Elle s’étire sur près de 300 km de forêt. À l’est du département, la frontière se situe sur le fleuve Oyapock où le trafic est moins important que sur le Maroni. Le nombre d’îles y est plus faible et les populations habitant villages et campements moins nombreuses. La frontière est reconnue et acceptée par les deux parties depuis l’arbitrage de la Suisse de 1900 et la signature de traités au cours du XXe siècle. Définie également sur la ligne médiane du fleuve, la frontière est ici plus facile à tracer que sur le Maroni et ses affluents.

Mais pour la France, le tracé définitif de la frontière avec le Suriname constitue un enjeu fondamental d’exercice de sa souveraineté, sur un territoire en partie convoité et qui fait l’objet d’un inquiétant trafic de drogue et en même temps, une réponse aux défis de protection des populations autochtones et de préservation de l’environnement forestier amazonien le mieux conservé du bassin jusqu’à présent, comprenant une biodiversité exceptionnelle. Cette préservation parait encore plus fondamentale à l’heure où la déforestation de l’Amazonie brésilienne s’emballe avec la complicité du président Jair Bolsonaro au pouvoir depuis janvier 2019. La France en tant que « pays amazonien » pourrait jouer un rôle de modèle mondial dans la conservation du patrimoine forestier global et des modes de vie des populations autochtones, encore faut-il qu’elle soit en mesure de faire respecter ses propres règles de protection sur le territoire national. Enfin, le développement économique de l’ouest guyanais, la région la plus pauvre du territoire, pose un autre défi de taille aux responsables politiques locaux et nationaux. Il est, en partie, conditionné au règlement du tracé de la frontière et à la lutte efficace contre les trafics transfrontaliers qui détournent actuellement les ressources humaines et matérielles.

Bibliographie

Littérature scientifique

- Foucher Michel, L’obsession des frontières, 2007.

- Foucher Michel, Le retour des frontières, 2016.

- Garon Godefroy, Le contentieux frontalier franco-surinamien ou Contesté du Maroni, Master 2 recherche Droit international public, Université Lyon III, 2016.

- Giblin Béatrice (2012), Géographie des conflits. Collection Documentation photographique n° 8086. La Documentation française

- Hurault Jean et Sarotte Monique, Le contesté du Maroni, Paris, IGN, 1953.

- Lacoste Yves, La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre, Maspéro, La Découverte, 1976 (rééd. 2012).

- Letniowska-Swiat Sylvie, « Oyapock, un pont trop loin ? Un pont pour quoi ? » Géoconfluences, 26/04/2012.

- Lézy Emmanuel, Guyane, Guyanes, Une géographie "sauvage" de l'Orénoque à l'Amazone, Belin / Mappemonde, 2000

- Mam Lam Fouck Serge - Histoire générale de la Guyane française, Ibis Rouge Éditions, 2002.

- Rosière Stéphane, Géographie politique et géopolitique, une grammaire de l’espace politique, Ellipse, 2003

Presse et médias

- Granger Stéphane, « Le Suriname, un État atypique d’Amérique du Sud entre Amazonie, Caraïbes… et France », Diplomatie Magazine, 22 avril 2019.

- Kauffmann Alexandre, « En Guyane, de la coke et des hommes », Le Monde, 14/05/2019.

- France Guyane, « Il faut bloquer ce qui est indispensable aux sites d'orpaillage illégal », 22/07/2019.

- France Guyane, « Des camions de bananes arrivent du Suriname », 22/06/2019.

- France Guyane, « Orpaillage illégal : 33 millions saisis », 21/06/2019.

- France Guyane, « Le dispositif anti-mules remis en cause », 29/05/2019.

- Guyane La1ère.fr avec l'AFP « Guyane : le Suriname suspend les patrouilles conjointes avec la France sur le Maroni », article publié en ligne le 22/03/2019.

Patrick BLANCODINI

Agrégé d'histoire et géographie, professeur en lycée et en classes préparatoires, lycée Saint-Exupéry, lycée Ampère, Lyon.

Mise en web : Jean-Benoît Bouron

Pour citer cet article :Patrick Blancodini, « La frontière Suriname – Guyane française : géopolitique d’un tracé qui reste à fixer », Géoconfluences, septembre 2019. |

Pour citer cet article :

Patrick Blancodini, « La frontière Suriname – Guyane française : géopolitique d’un tracé qui reste à fixer », Géoconfluences, octobre 2019.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/la-frontiere-discontinuites-et-dynamiques/articles-scientifiques/maroni-frontiere-guyane-suriname

Mode zen

Mode zen