Habiter les espaces de faible densité : impensés et richesse des "vides"

Bibliographie | citer cet article

La notion de « faible densité », apparue dans les programmes d’enseignement du collège à partir de la fin des années 2000, constitue un défi pour la pratique pédagogique. Elle a été introduite en particulier pour contourner l’emploi souvent problématique de l’idée d’espace « rural ». Pourtant, cette innovation sémantique des programmes est restée relativement peu questionnée alors même qu’elle contient un très grand nombre de présupposés qu’il semble ici utile de mettre en critique par l’analyse scientifique.

1. Habiter les faibles densités, un rapprochement pédagogique inédit

La « faible densité » est mobilisée pour introduire auprès des élèves du secondaire une approche mondiale des territoires à « fortes contraintes naturelles », « à forte biodiversité » ou « à vocation agricole ». Elle permet ensuite d’appréhender, en France, des « espaces ruraux », des « montagnes » et des « secteurs touristiques peu urbanisés ». On constate ainsi l’apparition d’une catégorie de langage géographique étonnante, qui regroupe sous une même entrée une série de territoires marqués par la représentation de ce qui est aux marges de la civilisation, voire « en-dehors » : des lieux où domine le végétal, avec l’imaginaire du sauvage (forêts équatoriales) et l’idée de contrainte (montagnes, déserts, marécages) ; des lieux où prime l’utilisation des ressources naturelles (grandes plaines céréalières, prairies d’élevage extensif ou ranching, grands paysages touristiques). On perçoit aussi, en filigrane, une écologisation sensible du discours dans la manière d’appréhender ces espaces en tant que réservoirs de biodiversité. Implicitement, la faible densité renvoie donc au fil directeur du rapport au « naturel », que cette nature soit indomptée, exploitée ou protégée. Elle questionne, en retour, l’idée même de civilisation : existe-t-il des limites à la société des hommes ? Quel rapport entretient-on aujourd’hui avec le naturel ?

1.1. La faible densité renvoie à une expérience individuelle de rapport au monde

Ainsi reformulée, la faible densité ouvre alors logiquement à la thématique de « l’habiter », fil rouge des programmes de collège. Cet autre terme, également très riche et complexe, permet d’aborder les territoires par une approche phénoménologique qui part du vécu des sociétés. En effet, la théorie de l’habiter, telle qu’elle a été développée en géographie par Olivier Lazzarotti (2006) et Mathis Stock (2004) d’après les apports d’Heidegger, se fonde avant tout sur une analyse des pratiques et des représentations de l’espace par ses habitants. Cela déborde donc largement la question du logement. Si l’on étudie la maison, c’est en tant qu’espace vécu, voire intime, qui forme une extension de l’identité des personnes. Plus encore : au-delà du logement, l’idée d’habiter un territoire inclut une lecture des lieux selon leur signification sociale, leur importance culturelle et collective. En somme, habiter, c’est une manière d’interroger le rapport individuel et collectif au territoire et de mettre ainsi en lumière des attachements, des préférences et des investissements symboliques dans l’espace. Habiter n’est donc pas une simple appropriation de l’espace, mais bien une façon « d’être au monde ».

Cette entrée pédagogique, à la fois originale et ambitieuse, repose sur l’idée que, dès les dernières années de l’école primaire, l’enseignant(e) accompagne l’élève dans sa découverte de son espace proche, puis des échelles qui structurent son environnement. On construit, avec Abraham Moles et Elizabeth Rohmer (1979), les « coquilles de l’homme » dont nous parle la psychosociologie de l’espace. On suit les théories de l’apprentissage chez l’enfant, selon Piaget (1964), qui sont une manière d’organiser plusieurs limites autour de soi dans son rapport à l’espace : la maison, le quartier, la ville. Ensuite, de manière centrifuge, l’élève du secondaire explore les confins, se confronte aux marges de l’œkoumène. En somme, on construit l’espace géographique à partir de l’expérience de l’habiter de l’enfant, grâce à la représentation de son rapport aux limites de son espace vécu.

1.2. Il y a cependant « naturalisation » des faibles densités

Ceci étant posé, pourquoi éprouve-t-on alors le besoin de relier l’expérience du vaste monde à la notion de « faibles densités » et à une certaine représentation de la nature, voire du sauvage ? Quel est le sens profond de cette coalition de notions complexes ? Pour le dire simplement, on projette sur les espaces de faible densité la vieille dialectique nature/culture constitutive de la pensée occidentale. Par extrapolation du référentiel culturel qui caractérise l’Europe, on produit ainsi en miroir une expérience des marges et de tout ce qui est placé au loin, voire en-dehors de la société. C’est donc sur cette base que l’on construit, avec l’enfant, sa manière d’être au monde – son « habiter » – par une opposition fondamentale entre le proche et le lointain, le domestique et le sauvage, la société et la nature, mais aussi la modernité et la tradition.

Sans doute une telle catégorisation est-elle très pédagogique ; mais on introduit hélas, en même temps, le risque évident du manichéisme. On caricature tout ce qui est loin de soi.

En effet, contrairement à l’idée qui associe implicitement la faible densité à l’expérience des marges naturelles de la civilisation, il existe des pratiques des espaces très peu peuplés qui révèlent d’intenses appropriations territoriales, voire des constructions culturelles qu’un regard trop extérieur aura sans doute du mal à deviner. Ainsi, il faut se déprendre de la fascination pour l’exotisme des cultures lointaines : l’étude des espaces de « faible densité » doit sortir de tout exceptionnalisme et de toute naturalisation par le « sauvage » et montrer en quoi ces territoires, comme tous les autres, sont investis par les sociétés et sont source de tensions, voire de conflits.

|

Document 1. Les pâturages du Kirghizistan, une marge intégrée à des réseaux. Source : Irène Mestre, « Les pâturages du Kirghizistan, entre marges et réseaux », image à la une de Géoconfluences, avril 2014. |

2. Un problème de vocabulaire et de statistique, une catégorisation implicite

Ce problème de naturalisation des territoires peu peuplés, éloignés des grandes métropoles, s’inscrit d’abord dans le vocabulaire employé pour décrire ces marges. Le choix des termes peut être biaisé d’emblée, tandis qu’il est renforcé ensuite par des catégories statistiques elles-mêmes fondées sur le primat de l’urbain et des fortes densités.

2.1. « Faible », « désert », « vide » : la violence des mots

Il semble nécessaire de rappeler d’abord la hiérarchisation symbolique que présuppose l’emploi du mot « faible ». Ce terme, banal en apparence, neutre à force d’usage, semble légitimé par son usage officiel dans les programmes. Pourtant il renvoie, à travers la dichotomie fort/faible, au champ lexical du déséquilibre, de la compétition. Il sous-entend une lecture des territoires par la domination, avec une dimension possiblement péjorative. Le « faible » laisserait ainsi supposer un déficit d’organisation ou, tout au moins, un moindre investissement social dans ces territoires, forcément à l’écart du développement et d’une valorisation sociale efficace. C’est, en somme, un vocabulaire très moderniste, voire néo-positiviste, marqué par la référence aux théories du développement de Walt Whitman Rostow (1961). Cet auteur a théorisé les stades du développement en opposant les sociétés autarciques des villages ruraux « archaïques » aux grandes métropoles, lieux d’avènement des échanges mondialisés et de la consommation de masse. Or cette opposition entre centres urbains, régions de haute densité et de grande modernité, et périphéries rurales, peu peuplées et en « retard », reste un modèle puissant en géographie économique, notamment dans la lecture qui est faite de l’archipel des grandes métropoles mondiales (Dollfus, 1996 ; Veltz, 1996), lieux de concentration de la richesse et du pouvoir.

Pour éviter de faire entrer d’emblée l’analyse géographique dans de tels stéréotypes, on peut au moins suggérer l’emploi alternatif de l’idée de « basse » densité – un terme qui convoque quant à lui des phénomènes d’intensité modérée, voire une pratique apaisée de l’espace (le « low » ou le « slow » anglais), ce qui, en contexte post-moderne, est désormais connoté plus positivement.

Outre cet adjectif « faible », le reste du vocabulaire est également piégé lorsqu’on traite des basses densités. Ainsi, l’idée de « désert », en soi, est aussi un abus. Le terme désigne fondamentalement ce qui est abandonné et sans habitant : or plus rien n’est désert à l’échelle planétaire, tout est investi aujourd’hui par les sociétés humaines, que ce soit par le peuplement, les activités extractives ou, même, les influences indirectes sur l’environnement mondial (Depraz, 2008). Le Sahara, s’il est bien le « désert » par excellence des biogéographes, est d’abord l’espace de vie d’une dizaine de millions de personnes, avec des ressources, des échanges et des tensions palpables. Sur la banquise, l’influence des hommes, qu’elle soit directe par les prélèvements cynégétiques ou halieutiques, l’extraction de ressources du sous-sol marin, ou indirecte, par le changement climatique, est omniprésente.

Par suite, il n’existe plus à proprement parler d’espaces « naturels » à la surface du globe (Demangeot, 2003) : tous sont, de près ou de loin, affectés par l’action des hommes. Le concept de « géosystème » (Barrué-Pastor et al., 1992 ; Bertrand, 1968) est venu rappeler que tout espace géographique dépend en réalité d’une série de chaînes causales, de régulations lointaines et de rétroactions complexes dans lesquelles les sociétés humaines sont plus que jamais présentes.

Et que dire des termes de rural « profond », « isolé » ou de la trop fameuse « diagonale du vide » ? À force d’usage, on ne se rend plus guère compte du caractère hautain et péjoratif de telles appellations pour ceux qui vivent dans ces marges de basse densité, soit tout de même de 4 à 7 millions de français, incluant les environs de villes telles Toulouse, Clermont-Ferrand ou Nancy-Metz, avec d’ailleurs des phénomènes de reprise démographique sous l’effet des migrations d’agrément (Martin et al., 2012) et de la « renaissance rurale » (Kayser, 1990). C’est d’ailleurs en réaction à ces termes dépréciatifs que la notion « d’hyper-ruralité » a été avancée, afin de donner une connotation plus positive aux espaces les plus distants des métropoles. Pourtant, le « vide » résiste et finit même par être naturalisé, lorsqu’on ne considère les « faibles » densités plus que comme un paysage de nature entretenue, un lieu de ressourcement loin de la société et vide d’hommes (Depraz, 2017 a et b) – oubliant ainsi que des acteurs locaux produisent et entretiennent ce paysage, et forment aussi une société locale.

2.2. La statistique, un autre construit culturel

N’oublions pas non plus que la basse densité est aussi une construction statistique : la densité dépend avant toute chose de l’échelle et du périmètre de mesure retenu, et il faut prêter attention à la structure de détail du peuplement, comme les outils de cartographie numérique des densités mondiales le permettent maintenant. Une basse densité peut être uniformément répartie, ou bien au contraire le résultat d’une concentration très localisée du peuplement dans un périmètre administratif donné, laissant les alentours effectivement vides d’habitat permanent. Tout dépend de la maille d’observation. On ne saurait ainsi comparer le plateau agricole de Lublin, en Pologne, éclaté en de multiples petites localités rurales aux fonctions de service très limitées, et les Alpes du nord françaises, de même densité moyenne à l’échelle départementale, mais qui forment un linéaire urbain, industriel et touristique de très forte densité en vallée, laissant les hautes altitudes effectivement très peu peuplées. Un tel contraste est aussi apparu en Estonie, dont le rural était jusqu’en 2017 particulièrement peu peuplé, mais parce qu’il était défini en « peau de léopard », sous la forme de couronnes campagnardes excluant soigneusement les agglomérations urbaines d’après les limites du bâti. La réforme territoriale de 2017 a mis fin à cet artefact statistique en fusionnant les municipalités urbaines avec leur environnement rural en une maille administrative plus régulière, donnant ainsi à voir des densités de population moins caricaturales.

Enfin, si les densités de population ne dépassent guère 5 habitants/km² dans l’intérieur scandinave, bien des groupements de population, même de très petite taille, sont malgré tout très bien équipés en services et présentent, de ce fait, un haut degré d’urbanité. On notera ainsi, pour l’anecdote, l’existence d’un magasin Ikea à Haparanda (Suède), une surface commerciale digne d’une métropole régionale alors qu’on se trouve dans une agglomération de 10 000 habitants, au fond du Golfe de Botnie, à la frontière de la Finlande, dans un espace de très basse densité. Le magasin couvre, en réalité, les besoins en équipement du quart le plus septentrional des deux pays. La basse densité de peuplement n’est donc pas automatiquement assimilable ici à un espace faible ou déstructuré ; elle peut être fortement équipée.

Il faut donc faire attention au vocabulaire employé, qui conduit plus ou moins implicitement à catégoriser les lieux et les hommes en les enfermant dans des déterminations très rigides, et aux échelles d’analyse. Les effets de moyenne, voire une « presbytie statistique », masquent la répartition réelle du peuplement.

|

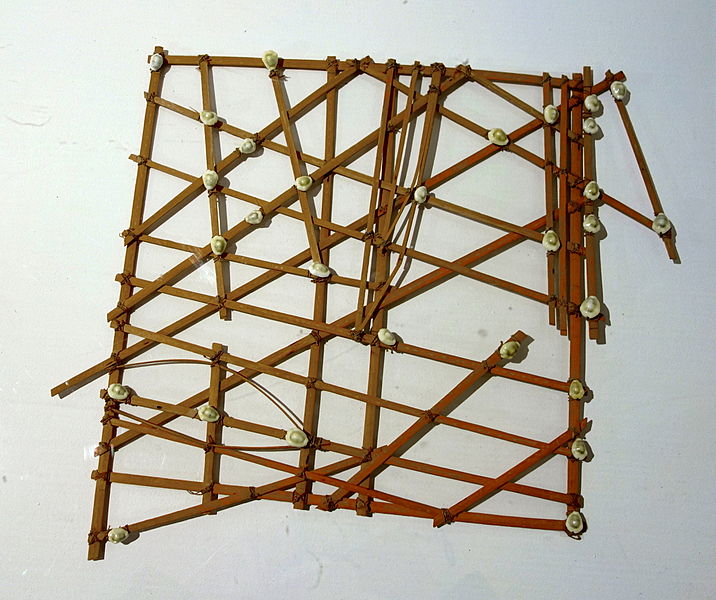

Document 2. Le village de Borée (Ardèche). La très basse densité (5,7 hab/km² dans la commune, 7 hab/km² dans l'intercommunalité en 2016) est ici le lieu d'un investissement social renouvelé croisant des usages touristiques de l'espace rural (gîtes, chambres d'hôte), l'entretien des forêts plantées par le Fonds forestier national après-guerre (pastilles de conifères au second plan), avec des pratiques de chasse et de cueillette, et quelques pâtures d'élevage bovin. Le site est également marqué par des éléments historiques ou culturels (au premier plan, un œuvre de land art, L'Ère du Tchier, par les sculpteurs Fabienne Versé et Serge Boyer, 2008) et un patrimoine naturel emblématique (Mont Mézenc, avec ses modelés volcaniques et périglaciaires, à l'arrière-plan). |

3. Les espaces de basse densité, des territoires fortement habités et appropriés

La géographie culturelle, depuis les années 1990, a introduit en géographie la pratique du décentrement, ce qui a permis de comprendre des pratiques de l’espace bien spécifiques aux territoires de la basse densité. Ainsi, Béatrice Collignon a étudié les sociétés inuites de l’Arctique (1996) ; Joël Bonnemaison, les sociétés mélanésiennes du Vanuatu (1996). Par leurs travaux, ces deux auteurs ont su montrer les significations nouvelles de lieux que l’on considérerait comme marginaux, peu ou pas significatifs au filtre de la culture européenne.

3.1. La territorialité en contexte de basse densité

Examinons la grande île du Groenland (Kalaallit Nunaat) : ce sont 55 000 habitants pour 2,1 millions de km², soit une densité de 0,03 habitants/km². Pour rappel, 80 % des terres y sont occupées par la calotte glaciaire, on y compte trois mois d’obscurité au-delà du cercle polaire, au nord de l’île, avec des records de froid absolus (-66°C) pour l’hémisphère nord. Il est difficile ainsi d’y voir un espace habité. Et pourtant : « Pour accéder à une intelligence de la géographie et de la territorialité des Inuinnait, Béatrice Collignon a choisi de privilégier trois types d'informations : d´abord les pratiques du territoire telles qu´elles sont suscitées par les besoins de la chasse et de la pêche ; ensuite les récits tantôt mythiques, tantôt historiques, parfois anecdotiques auxquels les Inuinnait associent chacun des lieux de leur territoire ; enfin et surtout les toponymes ». De cette lecture des lieux vécus ressort un espace subjectif où « le toponyme tisse un réseau de signifiants sociaux » (Debarbieux, 1998). Ainsi, les vastes étendues de glace de l’Arctique deviennent un lieu de vie aux nuances paysagères et aux désignations multiples selon l’état de la neige ; ce sont aussi des espaces de rivalité et de violence dans la volonté d’appropriation de ressources sporadiques((On lira avec profit, à ce sujet, les romans de Jørn Riel, en particulier la trilogie Le Chant pour celui qui désire vivre, 10/18 coll. « Domaine étranger » (Haq, Aruk, Soré), qui revèle l’intensité et la violence structurelle des rapports sociaux entre tribus nomades dans le contrôle du territoire, même aussi peu dense.)). Ces travaux font plus que décrire les ailleurs : ils donnent vie à une poésie des lieux qui permet d’en approcher la dimension vécue. Ils soulignent aussi la violence de l’imposition d’un modèle culturel externe : depuis un siècle, la colonisation danoise a provoqué l’évangélisation (à 85 %) et la sédentarisation des Inuits. Malgré une plus forte résistance de la langue et une hybridation des références culturelles au quotidien, l’île présente un taux de suicide record au monde (82 pour 100 000, plutôt 15 ailleurs), notamment chez les jeunes. Cela témoigne d’une modernité mal supportée, d’une crise identitaire alimentée – notamment – par la rupture du lien au territoire et à la communauté de référence.

De même, pour Joël Bonnemaison, les étendues marines des archipels océaniens, loin d’être vides de sens, fondent un réseau identitaire de lieux, une collection d’espaces représentés que la pirogue lie tant physiquement que symboliquement. Les stick charts océaniens, des cartes à bâtonnets qui représentent par des branches liées à des coquillages les archipels et les axes de navigation, en donnent une première idée. La référence culturelle de la modernité ne voit pourtant dans l’île que l’isolement, et insiste sur le caractère « tomogène » (ce qui sépare) des vastes étendues marines au sein des archipels océaniens. Les îles du Vanuatu, ce sont 23 habitants/km² si l’on ne tient compte que de leur surface émergée, le tout réparti dans un archipel éclaté en 81 îles sur 1 300 km de long, avec seulement 12 000 km² de superficie terrestre cumulée. Mais la spécificité des modes d’habiter insulaires ignore cette distance physique ou l’idée d’enfermement. Contre de tels a priori, Bonnemaison a donc proposé la notion d’îléité (1990) pour mieux appréhender les représentations spécifiques du territoire par les sociétés insulaires : selon cette notion, l’île est ouverte au monde, emplie de spiritualité et irréductible à toute norme sociopolitique externe.

|

Document 3. Carte de navigation de l'archipel des Iles Marshall au musée du quai Branly. Photographie de Velvet, 2014, licence CC by-sa 4.0 (source). |

Nettement plus à l’Ouest, dans les îles centrales de l’Indonésie, on observe également dans les territoires de forêt pluviale une stratification verticale fine de l’espace forestier. Cet « enfer vert », pour reprendre une autre expression fortement connotée, aux apparences sauvages, est en réalité soumis à des règles d’usage très précises et habité par le sacré : à Sulawesi (Célèbes), le front de défrichement marque la limite supérieure de la propriété privée ; la forêt primaire, aux essences distinctes de la forêt de coupe, est d’usage communautaire et très restreint par le droit coutumier ; et les landes sommitales, les moins peuplées et les moins accessibles, sont bien loin d’être vides et hors des représentations la société : ce sont les lieux tabous, réservés au chamane et valorisés pour leurs plantes médicinales.

Les espaces de la basse densité nous invitent ainsi à surmonter les présupposés de la modernité et rappeler la diversité des pratiques et des représentations de l’espace, à la manière du travail anthropologique de Philippe Descola (2005), qui à partir des représentations du monde des indiens Achuar d’Amazonie, a su montrer la richesse ontologique du rapport à l’espace. Ce que nous considérons trop rapidement comme du sauvage ou du naturel, quasi-vide d’hommes, est, dans le contexte de l’animisme extra-européen, investi au contraire de nombreuses valeurs sociales et sacrées.

3.2. Violence et luttes d’appropriation

Un dernier a priori consiste à penser que la faible présence humaine apaiserait les tensions d’appropriation dans les territoires de la basse densité. Or c’est précisément l’inverse, puisque les ressources, souvent sporadiques, font d’autant plus l’objet de convoitises (fronts pionniers, concurrences d’appropriation) que le contrôle territorial est difficile. Les usages généralement extensifs de l’espace provoquent aussi plus de conflits d’usages.

Toujours en Indonésie, sur l’île voisine de Bornéo (province de l’Est-Kalimantan), au peuplement de 27 habitants/km², le travail de Patrice Levang et Nicolas Buyse (2007) nous explique également l’importance de la structuration sociale traditionnelle de la forêt. Le droit coutumier régit l’usage du territoire à travers l’instauration du droit de hache et le principe du premier arrivé. Malgré des espaces vastes, la forêt reste peu exploitable, hormis pour la chasse et la récolte des produits forestiers (miel, résines, rotin, tubercules) si bien que l’on pratique de la riziculture sur brûlis sur les quelques espaces plans de fond de vallée : des terrasses alluviales, rares et convoitées, qu’il faut défendre contre les tribus ennemies. La concurrence entre groupes ethniques Dayak de l’intérieur de l’île et les autres ethnies Kenyah ou Kayan ont occasionné des rapports sociaux violents. Mais la convoitise a changé d’échelle après l’indépendance (1945) puis la dictature de Soeharto, jusqu’en 1998 : les forêts ont alors été livrées à une intensification commerciale des coupes de bois exotique qui ont en partie disqualifié les règles de gestion coutumière de la forêt. L’équilibre socio-économique de ces territoires de basse densité a ainsi été rompu par une idéologie de la modernité et la méconnaissance des pratiques et des modes d’habiter développés de manière séculaire par les sociétés forestières indonésiennes. Quelques expériences de retour à une gestion communautaire des ressources naturelles semblent toutefois émerger.

D’autres forêts n’échappent pas non plus à cette logique de front pionnier disputé : en Guyane française, notamment, avec l’exploitation aurifère (Blancodini, 2007), mais aussi en métropole, lorsqu’on constate dans le Massif du Montdenier (Alpes du Sud), dont les densités peinent à dépasser les 6 habitants/km², l’importance des tensions sur les rares ressources foncières disponibles pour l’agriculture, également convoitées pour la construction par les néo-résidents (Grison et al., 2013).

Les nombreuses recherches sur le Sahara (voir l’article sur Géoconfluences d’Armelle Choplin et d’Olivier Pliez, 2013) nous rappellent également l’importance d’en corriger l’image traditionnelle, héritée de l’orientalisme et de la période coloniale, où l’on ne le considère souvent que comme une mer de sable ponctuée d’oasis et parcourue par des caravanes – ce qui est déjà, au plan géomorphologique, assez faux, les ergs ne couvrant guère que 20 % du total du désert, l’essentiel étant plutôt constitué de regs. On distingue cependant dans ce « vide » apparent plusieurs peuples sahariens : les Toubous (centre-est, massif du Tibesti), les Touaregs (partie centrale, de langue berbère et d’alphabet tifinagh), les Sahraouis (ouest) et les Maures (nord, Maghreb). L’attention à ces différentes cultures nomades et tribales témoigne de modes d’habiter là aussi très diversifiés. Mais, plus encore, le Sahara est un espace de circulation : les « fuseaux méridiens » de Théodore Monod (Pliez, 2002) rappellent cette logique d’ouverture et d’échanges, en accélération avec le bitumage des routes et l’essor de l’économie mondialisée. Aux caravanes du désert ont succédé des convois de camions, des flux de migrants, avec aussi quelques trafics de contrebande (armes, drogues). Le Sahara est aussi convoité pour ses ressources énergétiques (phosphate tunisien ou sahraoui, gaz algérien, uranium du Niger surtout) tout en étant structuré par des implantations industrielles et urbaines majeures : Arlit (Niger, 112 000 habitants) ; Sebha (Libye, 120 000 habitants) ; Tamanrasset (Algérie, 90 000 habitants), Nouakchott (1 million d’habitants). Ouarzazate, « porte du désert » au Maroc (75 000 habitants), voit aussi le développement de la centrale photovoltaïque Noor (2016). De ce fait, le Sahara s’équipe et s'urbanise, avec une population qui a quadruplé depuis les années 1960.

Ces investissements multiples suscitent, comme ailleurs finalement, un certain nombre de conflits à la fois d’ordre politique et économique : outre la fermeture ancienne de la frontière du Sahara occidental, avec l’afflux de réfugiés sahraouis à Tindouf (Algérie), le Sud libyen est également agité par des insurrections touaregs, par la guerre des tribus depuis la chute de Khadafi, et enfin la zone sahélienne reste déstabilisée par AQMI, malgré l’intervention française au Mali, et par Boko Haram à la frontière du Tchad et du Niger. Là aussi, la basse densité n’est donc pas synonyme de moindre investissement social : au « vide » des cartes de densité ou de végétation doit répondre le « plein » des interactions sociales (circulations, ressources, conflits).

Conclusion

Déserts « blancs » (Groenland), « jaunes » (Sahara), « bleus » (Vanuatu) ou « verts » (Indonésie) : les cas de figure se répondent d’un bout à l’autre du globe et semblent ainsi faire émerger les caractéristiques d’ensemble des territoires de la basse densité.

Des territoires vides d’hommes, laissés au « sauvage » ? En aucun cas. La basse densité est pleinement habitée, au sens des pratiques et des représentations culturelles des sociétés locales qui la parcourent depuis des générations. Il s’y trouve autant de diversité et de formes de luttes sociales qu’ailleurs, la dispersion des hommes et la distance n’étant qu’une modalité particulière de structuration de ces territoires, tous très investis socialement.

Des territoires ruraux ? Sans aucun doute, si l’on veut bien retenir une définition non-idéologique du rural comme un espace de la basse densité – la plus simple qui soit, d’ailleurs retenue par l’Union géographique internationale en 1974. Une ruralité qui, par ailleurs, connaît des dynamiques propres (repeuplement, ressources environnementales) et n’est donc pas assimilable à un territoire du vide.

Des territoires pauvres, à l’écart du développement ? C’est de moins en moins vrai, pour autant que cela l’ait seulement été : ces marges sont en réalité largement convoitées et appropriées, du fait de leurs ressources en constant renouvellement, même si les disparités sociales y sont bien vives et que toutes les personnes ne profitent pas des ressources qui s’y trouvent – d’où des situations de précarité et de révolte dont témoigne notamment l’Outre-mer français.

Des territoires flous, hybrides et ouverts ? Certainement. C’est même de la dispersion des ressources, et de leur caractère finalement très sporadique que naissent les circulations, les échanges – mais aussi des tensions récurrentes, voire des violences structurelles, réactivées dans une renégociation permanente des circulations économiques et humaines dans les marges.

Les territoires de la basse densité sont ainsi très révélateurs du fonctionnement universel des sociétés humaines. Ils ne sont ni plus sauvages, ni plus apaisés qu’ailleurs : on y trouve aussi de la violence, des ségrégations socio-spatiales et des luttes pour l’appropriation territoriale des ressources. Ces territoires interrogent aussi, en creux, la norme économique des centres d’impulsion internationaux et l’hégémonie des lieux de haute densité (métropoles, grands bassins industriels et touristiques), du fait de leurs logiques de fonctionnement « autres ». Ainsi la basse densité, aux marges de l’œkoumène – mais nullement en-dehors – est un miroir nécessaire à la compréhension du fonctionnement du monde contemporain.

Bibliographie

- Barrué-Pastor, Monique, Muxart, Tatiana, 1992, « Le géosystème : nature "naturelle" ou nature "anthropisée" ? » in Jolivet Marcel, Sciences de la nature, sciences de la société : Les passeurs de frontières, Paris : CNRS Éditions [en ligne].

- Bertrand Georges, 1968, « Paysages et géographie physique globale », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 39 (3), p. 249-272.

- Blancodini Patrick, 2005, « La forêt guyanaise française : entre valorisation et protection », Géoconfluences.

- Bonnemaison Joël, 1996, Les fondements géographiques d’une identité : l’archipel du Vanuatu. Essai de géographie culturelle, livre 1 : « Gens de pirogue et gens de la terre », Paris : ORSTOM.

- Bonnemaison Joël., 1990, « Vivre dans l'île. Une approche de l'îléité océanienne », L’Espace géographique, 19-20 (2), p. 119-125.

- Choplin Armelle, Pliez Olivier, 2013, « Un Sahara, des Sahara-s. Lumières sur un espace déclaré "zone grise" », Géoconfluences.

- Collignon Béatrice, 1996, Les Inuits, ce qu’ils savent du territoire, Paris : L’Harmattan.

- Demangeot Jean, 2003, Les milieux « naturels » du globe, Paris : Armand Colin [9e édition].

- Depraz Samuel, 2017a, La France des marges. Géographie des espaces « autres », Paris : Armand Colin.

- Depraz Samuel, 2017b, « Penser les marges en France : l’exemple des territoires de "l’hyper-ruralité" », Bulletin de l’association de géographes français, 94 (3), p. 385–399 [en ligne].

- Descola Philippe, 2005, Par-delà nature et culture, Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines ».

- Dollfus Olivier, 1996, La mondialisation, Paris : Presses de Sciences Po.

- Grison Jean-Baptiste, Ricard Daniel, Rieutort Laurent, 2013, « Le foncier agricole et sa gestion dans le Pays "Asses-Verdon-Vaïre-Var" (Alpes de Haute‑Provence) », Méditerranée, n° 120 (2013).

- Lazzarotti Olivier, 2006, Habiter, la condition géographique, Paris : Belin.

- Levang p., Buyse N., 2007, « Droits fonciers coutumiers et autonomie régionale à kalimantan-est (Indonésie) », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement.

- Martin N., Bourdeau p., Daller J-F. (dir.), 2012, Du tourisme à l’habiter : les migrations d’agrément, Paris : l’Harmattan, coll. « Tourismes et Sociétés ».

- Moles Abraham, Rohmer Elisabeth, 1972, Psychologie de l’espace. Paris : Casterman.

- Piaget Jean, 1964, Six études de psychologie, Paris : Folio essais.

- Pliez Olivier, 2002, « Vieux réseaux et nouvelles circulations entre les deux rives du Sahara ». Méditerranée, 99 (3-4), p. 31–40.

- Stock Mathis, 2004, « L’habiter comme pratique des lieux géographiques ». Revue EspacesTemps.net,

- Veltz Pierre, 1996, Mondialisation, villes et territoires : Une économie d'archipel, Paris : PUF, coll. « Quadrige » (réed. 2014).

Cet article se fonde sur une communication donnée lors d’une action de formation continue pour l’académie de Grenoble, sur l’invitation de Nathalie Reveyaz, IA-IPR d’histoire-géographie, que l’auteur remercie ici vivement pour son initiative.

Samuel DEPRAZ

Maître de conférences à l’Université de Lyon (Jean Moulin – Lyon 3)

Laboratoire Environnement, ville, société (EVS, UMR 5600 du CNRS).

Mise en web : Jean-Benoît Bouron

Pour citer cet article :Samuel Depraz, « Habiter les espaces de faible densité : impensés et richesse des "vides" », Géoconfluences, mars 2020. |

Pour citer cet article :

Samuel Depraz, « Habiter les espaces de faible densité : impensés et richesse des "vides" », Géoconfluences, mars 2020.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/epistemo/articles/faibles-densites

Mode zen

Mode zen