Le changement global : un champ scientifique fécond pour le géographe

- Sommaire

Bibliographie | citer cet article

« La géographie éclaire (…) le problème des conditions de l’implantation progressive de l’homme et la part des transformations de la planète qui lui revient » (Brunhes, 1913). On peine à croire que cette formulation date d’il y a plus d’un siècle, tant elle entre de façon saisissante en résonnance avec les enjeux auxquels nous sommes actuellement confrontés en tant que société, que citoyen, et que scientifique. Nous savons tous à quel point le réchauffement climatique, le déploiement d’un développement durable, ou plus généralement ce que les psychologues de la conservation nomment « le souci de la Nature » (Fleury et Prévot, 2017), constituent autant de cadres qui stimulent la recherche scientifique actuelle. En se référant à la définition de Jean Brunhes, on aurait pu croire que les géographes ont pris aisément et légitimement toute leur place dans les débats scientifiques actuels. Pourtant, la géographie fut progressivement débordée de deux côtés. Il suffit tout d’abord d’ouvrir un manuel de géosciences[1] pour constater que les travaux des spécialistes du système Terre (regroupant principalement des géologues, des écologues) ont pris une place hégémonique en se positionnant résolument comme des spécialistes de « l'étude scientifique de la planète Terre et des nombreux systèmes qui l’animent (…), l’une des finalités étant d’étudier les modalités de gestion des ressources que l'on retrouve sur la Terre (e.g. les minéraux, le sol, l'eau et l'énergie) » (Robert et Bousquet, 2013). Ensuite, des disciplines de sciences humaines comme la sociologie ou l’histoire ont fait l’effort conceptuel de réintégrer la dimension environnementale dans leur champ de recherche après avoir veillé, au tournant du XIXème et du XXème siècle, à couper leurs objets de recherche de la Nature (Fressoz et Bonneuil, 2013). Au final, « c’est probablement parce que les géographes faisaient des recherches en environnement comme M. Jourdain faisait de la prose, qu’ils n’ont pas cru utile, en France, de s’investir avec les autres disciplines dans les recherches sur l’environnement, d’où la minceur de leur participation effective » (Dollfus, 1993).

Initialement pionnière, la géographie est désormais minoritaire dans le concert des sciences de l’environnement. Ce constat anime toute la communauté internationale des géographes physiciens et environnementalistes (Chartier et Rodary, 2016 ; André, 2017 ; Goudie et al., 2017 ; Tadaki et al., 2017) qui plongent dans l’histoire de notre discipline pour mieux plaider le maintien d’une approche géographique dans les débats actuels. En France, la question posée depuis 2018 aux étudiants qui préparent le concours de l’agrégation nous invite également à ce débat : « La nature, objet géographique ». La question ainsi énoncée a le mérite de ne pas inciter à refaire l’histoire, ce qui reviendrait à essayer de comprendre pourquoi une partie de l’héritage de la discipline qu’est la géographie a été progressivement accaparé. Au contraire, l’objectif est de montrer les acquis issus de la réflexion de multiples géographes qui, depuis Jean Brunhes, ont éclairé les modalités d’organisation de l’interface qui existe entre la Nature et les sociétés. L’hypothèse que nous suivons ici est que ces acquis ont eu des fortunes diverses en fonction de l‘évolution des paradigmes relatifs aux questions environnementales. En effet, le changement global, le développement durable, les Anthropocene Studies, sont trois exemples de ces paradigmes qui ne font pas que jouer sur les mots. Ces champs mobilisent des concepts distincts et des démarches aux angles d’attaque différents, induisant que le raisonnement géographique ne peut s’y déployer avec le même succès.

1. Le développement durable : un champ contre-intuitif pour les géographes ?

Défini comme le développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures, le développement durable met en exergue deux valeurs centrales du développement économique : la vision à long terme et la vision à l’échelle planétaire. Il est donc un concept essentiellement macroéconomique, mais qui reste largement mobilisé dans le concert des sciences de l’environnement.

1.1. Une vision lissée des hétérogénéités de l’espace

« Subtil mélange de flou et de précision », ainsi Paul Arnould et Laurent Simon (2007) résument-ils toute la prudence des géographes à l’égard de ce paradigme (on pourra se reporter à l’entrée « développement durable » du glossaire de Géoconfluences), dont l’essor fut spectaculaire depuis sa définition en 1987. Il correspond initialement à une nouvelle conception de l'intérêt général, prenant en compte les aspects écologiques, sociaux et économiques d'une planète globalisée. Sans revenir sur la définition même, il est à souligner que cette notion a été appliquée en priorité à des questions de croissance économique, à travers la notion de développement (Vivien, 2005). Cette focale centrée sur l’économie se retrouve dans l’actuelle question de l’évaluation des services écosystémiques, vus comme l’évaluation des bénéfices que les êtres humains tirent des écosystèmes (Pesche, 2013). Si l’objectif est de répondre au besoin de mieux comprendre l’interdépendance entre les écosystèmes et la société, l’instrumentalisation de la nature (puis sa quantification par l’évaluation monétaire) participe d’une dynamique de marchandisation dont les limites ont été soulignées (Maris, 2010). Sans revenir sur ce dernier débat, il apparaît surtout au géographe que cette focale amène à considérer l'échelle mondiale comme niveau d’analyse privilégié (Vivien, 2005).

En conséquence, ce n’est pas tant parce que le développement durable fait naturellement appel à trois disciplines autres que la géographie (économie, écologie, sociologie) que les géographes sont rétifs à le mobiliser. La référence à l’échelle mondiale comme niveau d’analyse constitue en revanche un cadre rigide pour les raisonnements géographiques. Même si la fameuse phrase emblématique du développement durable « penser global pour agir local » suppose un possible jeu d’échelle propre à toute démarche géographique, elle implique néanmoins une trop forte simplification, une trop forte homogénéisation pour le géographe. Les processus de changement s’inscrivent dans des contextes spatiaux, économiques, sociaux différenciés qui créent une hétérogénéité spatiale que le géographe cherche à comprendre. Le géographe s’attache en effet aux lieux, aux territoires, à leurs spécificités : en raison de ces spécificités les lieux ont ainsi des sensibilités différentes aux changements environnementaux. L’intérêt est alors de rechercher les localisations qui sont favorables à la genèse et au développement de phénomènes environnementaux, c’est-à-dire des « lieux sensibles où peuvent se produire des bifurcations importantes » (Dollfus, 1993).

Dès lors, le raisonnement géographique se déploie mal dans le champ du développement durable qui tend vers une globalisation aussi bien de l’étude des problèmes environnementaux que des solutions envisagées (Arnould et Simon, 2007). Malgré cela, plusieurs géographes environnementalistes ont cherché à formaliser l’apport de la géographie dans ce champ, l’implication directe étant alors d’acter l’ancrage complet de la géographie dans le corpus des sciences humaines et sociales (Veyret, 1999 et 2005), et de délaisser les études centrées sur les processus qui animent les milieux physiques davantage tournées vers les géosciences. Acter cet ancrage est sans doute à l’origine d’une rude mise en concurrence entre les géographes environnementalistes et les géographes physiciens, ayant temporairement exacerbé des subdivisions préexistantes.

1.2. Géographie environnementale versus géographie physique

Pour le non-initié, il est parfois difficile de comprendre pourquoi la géographie physique n’est pas synonyme de géographie environnementale. Si les subdivisions entre ces deux facettes de la discipline varient d’un département de géographie à l’autre, leur origine s’ancre durant les décennies 1980 – 1990. Alors que l’émergence de la New Geography remet largement en cause la place hégémonique de la géographie physique, la communauté des géographes physiciens renouvelle progressivement ses thématiques de recherche. Un des exemples est la diminution progressive mais significative des études de géomorphologie structurale, ou plus généralement des études portant sur le temps long (de l’ordre du million d’années). En revanche, sous l’impulsion des réflexions autour du concept de géosystème ou de l’éco-géographie, initiées dès la décennie 1970 (Bertrand, 1968 ; Tricart, 1978), les géographes physiciens ont senti le besoin d’élargir leurs problématiques et nombre d’entre eux ont vu dans l’applicabilité de leurs travaux, en prise avec une demande sociale et les jeux d’acteurs, une opportunité. Il s’agit alors de développer des outils de gestion des risques, produire des cartes d’aide à la décision, d’étudier les perceptions de l’environnement par différentes communautés, etc. Ce renouvellement s’illustre bien en géomorphologie avec la transformation de la Revue de géomorphologie dynamique en Géomorphologie : relief, processus, environnement. Autrement dit, en forçant quelque peu le trait, après avoir porté toute leur attention sur des processus, leur observation, leur mesure sur le terrain, les géographes-géomorphologues intègrent la notion d’environnement, un peu moins de deux décennies après son émergence dans les institutions internationales (par exemple le PNUE, Programme des Nations-Unies pour l’Environnement en 1972). L’environnement est ici pris dans son sens étymologique de Circumfusa (les choses environnantes), et finalement très proche du sens mobilisé par les hygiénistes du XVIIIème siècle : il s’agit de comprendre comment les choses environnantes que sont par exemple l’eau, l’air, le sol, influencent la santé, le bien-être et dans une certaine mesure les activités humaines. Peut-être est-ce parce que cette définition laisse la part belle aux interactions spatiales que les géographes l’ont rapidement mobilisée (Fressoz et Bonneuil, 2013).

Plusieurs géographes ont eu une vision plus stricte de la notion d’environnement : les choses environnantes étant elles-mêmes le produit des multiples sollicitations (voire transformations) liées aux activités humaines, les approches sociales, culturelles et territoriales, deviennent une entrée possible des études de géographie environnementale (Arnould et Simon, 2007). La revue Natures, Sciences, Sociétés, dont l’émergence est quasiment synchrone de celle de la revue Géomorphologie : relief, processus, environnement, s’inscrit ainsi résolument dans un champ tourné vers les sciences sociales.

Si les germes d’une subdivision entre une géographie physique, centrée sur l’étude des processus, et une géographie environnementale, à forte empreinte sociale, sont donc semés dès la décennie 1990 (André, 2017), le contexte paradigmatique du développement durable semble l’avoir exacerbée. Une telle mise dos-à-dos est certainement encore mal comprise, et ses conséquences non inventoriées (et il ne s’agit nullement d’en débattre ici). Cependant, il est à souligner que la géographie physique et la géographie environnementale, en plus d’être concurrentes, font entrer de façon frontale leur communauté respective en rivalité avec les spécialistes des disciplines connexes. Pour le géographe physicien, l’émerveillement face aux géosciences, aux sciences de la Terre, devient alors concurrence. Comment être légitime face à des collègues formés aux sciences dures, et qui modélisent numériquement chaque processus ? Pour les géographes environnementalistes, comment être légitimes dans la prise en compte des pratiques culturelles et sociales liées à la nature, c’est-à-dire des champs déjà abordés et théorisés par les sociologues, les juristes de l’environnement ou encore les psychologues de la conservation ?

Sans nul doute ce contexte fut-il défavorable à l’effort de formalisation de concepts forts, de méthodes spécifiques à la discipline géographique, comme y encourageait Olivier Dollfus dès 1993. Bien sûr, il ne faut pas dresser un tableau trop sombre, des avancées conceptuelles ont bel et bien eu lieu depuis deux décennies. Sans prétendre à un inventaire exhaustif, nous montrons que ces travaux n’ont pas seulement abouti à renforcer la légitimité et la spécificité de la géographie : le dialogue avec les sciences connexes s’en est trouvé fructifié à partir de concepts et d’objets de recherche clarifiés, dénués d’ambiguïté. L’intérêt est pour nous de constater que ces réflexions s’inscrivent non pas dans le champ du développement durable, mais mobilisent la notion de « changement global » pour se repositionner dans le débat actuel quant aux phénomènes environnementaux.

2. Le changement global : plaidoyer pour une approche systémique

Alors que le développement durable constituait un cadre conceptuel d’influence croissante durant la décennie 1990, plusieurs géographes évitent consciencieusement ce terme et se réfèrent davantage à la notion de changement global. La notion de changement global, directement traduite de global change, n’est pas nouvelle : dès la décennie 1970, il s’agit de comprendre les interactions à court et long terme entre climat, biosphère, océan, Terre solide, et bien sûr les activités humaines (Goudie, 2017). Particulièrement formalisée dans le développement de l’Hypothèse Gaïa (Lovelock & Margulies, 1974 ; Lovelock, 1999), cette notion est le socle d’un cadre conceptuel qui invite à considérer la Terre comme un tout, comme un système complexe qui met en interactions de multiples parties. À la différence du développement durable, ce cadre invite à explorer toutes les échelles, y compris intermédiaires, et à décomposer des systèmes en sous-systèmes. La mobilisation du terme de système paraît aujourd’hui banale, mais alors que les scientifiques découvraient les grilles d’analyse de la cybernétique, cette définition du changement global invite à ne pas séparer les activités humaines des autres composantes du système et, plus encore, à faire partie intégrante du système (Dutreuil, 2012). Dès lors il ne s’agit pas de considérer les activités humaines comme un forçage extérieur au système, mais comme un agent à part entière pouvant, par le jeu d’interactions complexes variables dans le temps et dans l’espace, être aussi bien un moteur d’évolution environnementale qu’un gage d’homéostasie. Une telle démarche se cristallise actuellement dans le champ des Anthropocene Studies, dont l’une des vitrines est la revue Anthropocene, publiée par Elsevier.

Dans ce paradigme invitant à dépasser les relations Nature/sociétés binaires (pour simplifier, les sociétés transforment et exploitent la Nature, en retour la Nature impose des contraintes, notamment via des aléas naturels, sources de risques) et à les intégrer dans un même système spatial, le raisonnement géographique se déploie aisément et apporte des éclairages sur les dimensions spatiales et temporelles.

2.1. La spatialité des systèmes

Tout d’abord, un système spatial a une échelle spatiale. Derrière cette tautologie, il s’agit de dessiner les contours de ces systèmes, de définir les objets qui les constituent. Le géographe ouvre alors les boîtes noires (ou les termes ambigus) mobilisées à une échelle trop englobante et simplificatrice pour les ajuster en fonction du niveau d’analyse. Par exemple en fonction de l’échelle étudiée, le géographe précise d’emblée ce que constitue la boîte-noire « Homme » : considère-t-on dans le système étudié un homme-individu comme agent, simplement représentatif de ses actions individuelles ? Ou considère-t-on un collectif d’hommes-individus vivant sur un espace donné, et dont le comportement collectif émerge de la somme des interactions entre individus ? Ou bien encore considère-t-on une société, qui s’est approprié un territoire, et qui est caractérisée par une culture et une organisation politique commune ? Le même travail de définition en fonction de l’échelle étudiée peut s’effectuer sur d’autres catégories englobantes comme la végétation ou la biodiversité.

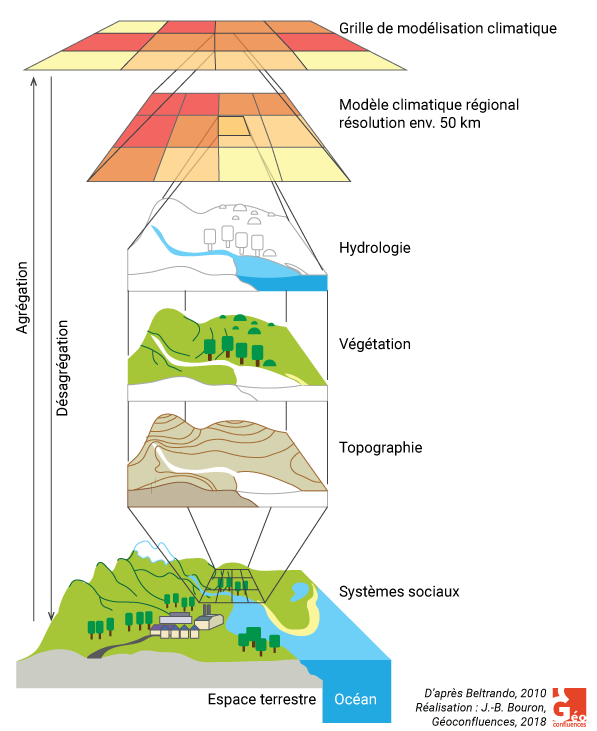

Bien que le géographe définisse une échelle spatiale pour préciser les agents qui opèrent à ce niveau d’organisation, son raisonnement l’amène à replacer le système étudié dans une échelle plus vaste, à le contextualiser. Le contexte correspond à un ensemble de forces qui influencent le système étudié, vu alors comme un système ouvert. Un tel travail permet de mettre en évidence les caractéristiques d’auto-organisation du système, c’est-à-dire dans quelle mesure les éléments qui le constituent produisent et maintiennent une structure sans intervention d’un agent extérieur (Deneubourg, 2002). Il s’agit alors d’identifier les fameux lieux sensibles, chers à Olivier Dollfus, qui amplifient les réponses (potentiellement de façon catastrophique) et ceux a contrario caractérisés par des capacités de résilience. Cette grille de lecture a inspiré des géographes physiciens qui, au tournant du XXIème siècle, ont ainsi expliqué, en fonction de cette auto-organisation, pourquoi deux bassins-versants voisins recevant la même quantité d’eau n’auront pas la même réponse, l’un provoquant structurellement des crues et l’autre non (Delahaye et al., 2002) ; pourquoi si la température s’élève d’un degré sur une maille de 500 km de côté, certains secteurs locaux ne marqueront qu’une faible hausse, voire un refroidissement (Beltrando, 2010 ; figure 1) ; pourquoi on ne peut isoler des espaces de biodiversité pour les protéger, et pourquoi l’on doit considérer a contrario des continuités écologiques (Foltête et al., 2014).

Figure 1. Principe de la descente d’échelle appliquée aux données climatiques (d'après Beltrando, 2010)

|

|

Derrière ces trois exemples ressortent trois questionnements géographiques qui s’ancrent dans les fondamentaux de la discipline :

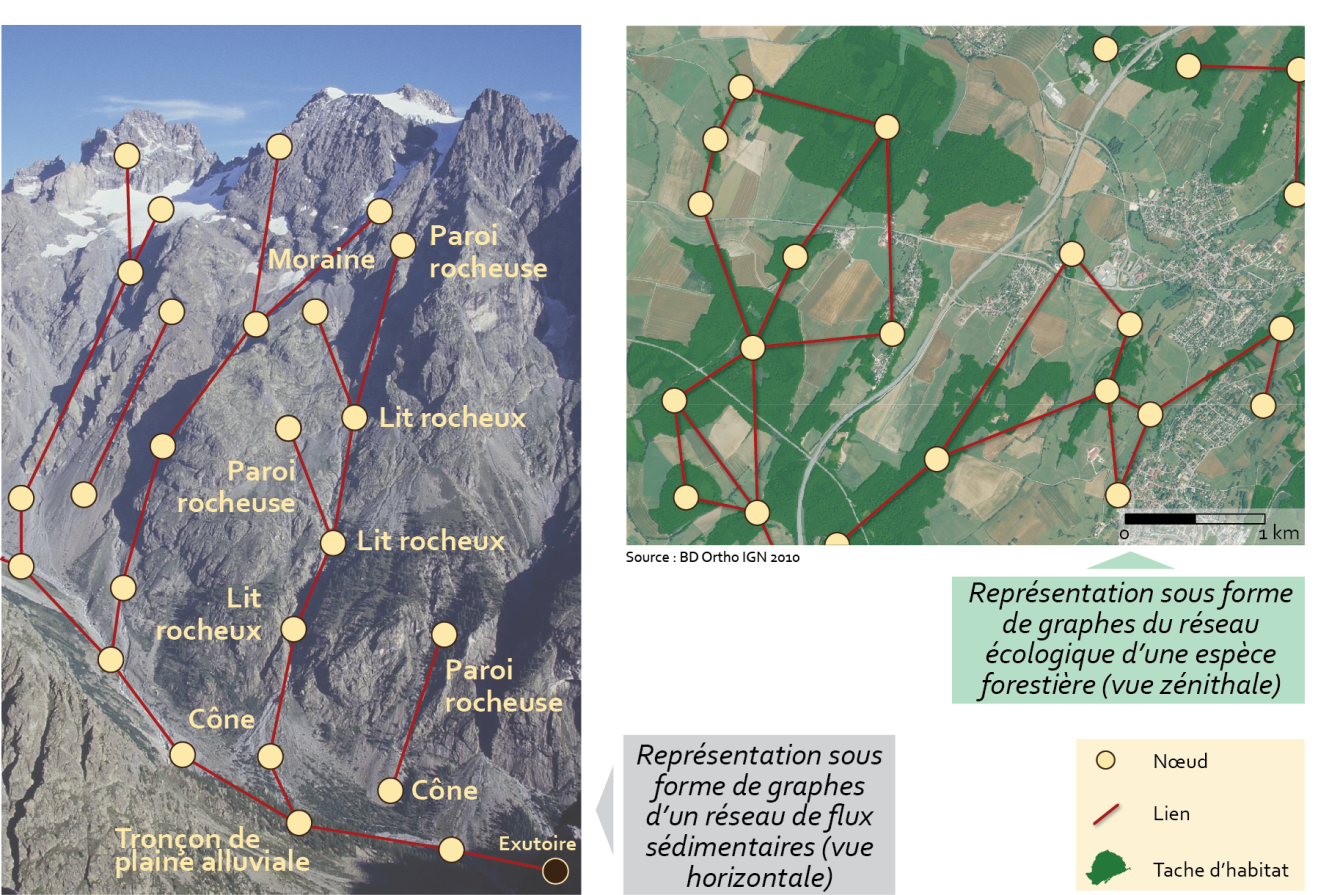

— Formaliser des interactions spatiales qui animent des changements interdépendants dans les comportements des systèmes ou dans les structures spatiales (figure 2).

— Effectuer une descente d’échelle pour désagréger l’information spatiale, c’est-à-dire prendre en compte des propriétés locales pour enrichir l’information géographique, et affiner les échelles d’analyse.

— Considérer que les systèmes étudiés ne sont pas fermés, isolés de toute influence, mais s’inscrivent au contraire dans des niveaux englobants, plus vastes, qui constituent des champs de force à prendre en compte dans toute analyse de situation.

Figure 2. Les graphes pour montrer la structure de systèmes environnementaux complexes

|

Exemple de constructions de graphes en géomorphologie (à gauche) et en écologie du paysage (à droite), permettant de faire ressortir la structure de systèmes environnementaux complexes. D’après Bourgeois et al., 2017. |

2.2. Les temporalités des systèmes

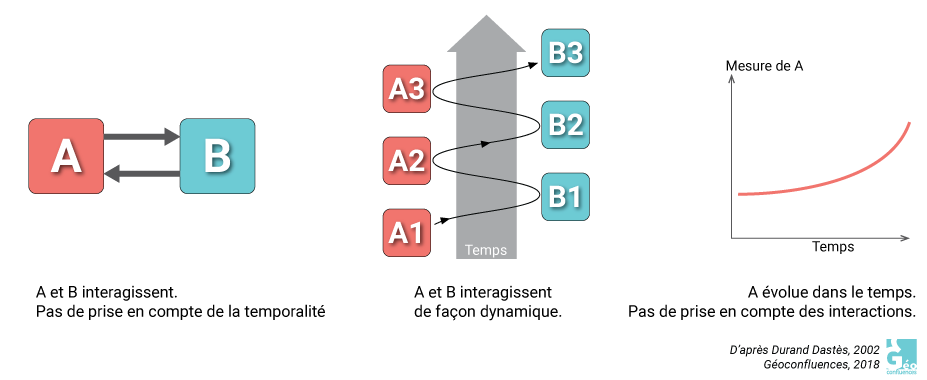

Un système est animé par de multiples interactions, qui ne sont pas synchrones, mais qui s’enchaînent suivant une épaisseur historique. François Durand-Dastès (2002) rappelait bien que les diagrammes sagittaux, si efficaces pour formaliser la structure de systèmes environnementaux, devaient s’enrouler autour de la flèche du temps (figure 3). Un objectif du géographe est alors d’effectuer une prise de recul temporelle, effectuer des comparaisons entre différents états du système. Le choix du temps zéro de la reconstitution temporelle du système a alors une influence sur la représentativité des processus responsables de l’évolution et, plus largement, sur les comparaisons entre deux états. Comment démontrer les effets d’une pression anthropique sur un système spatial sans points de repère antérieurs à l’anthropisation ? Certes, il est nécessaire de fixer un point de départ à la reconstitution d’une évolution, mais nous plaidons ici pour que le temps zéro permette d’englober des cycles entiers comme par exemple un cycle d’emprise/déprise anthropique. Cette question est particulièrement investie par les géographes physiciens travaillant sur la restauration écologique des cours d’eau (Lespez et al., 2015). Ces auteurs plaident pour une reconstitution des trajectoires environnementales, comparant des référentiels actuels et antérieurs de l’état des cours d’eau. Une telle reconstitution doit être effectuée avant que les gestionnaires ne se hâtent dans des politiques généralisées de restauration écologique des hydrosystèmes. Au-delà du souci d’objectivité scientifique, il s’agit d’éliminer les biais de ce que les psychologues de la conservation nomment « l’amnésie environnementale générationnelle »[2] (Prévot et Fleury, 2017). En effet, chaque génération prend comme référentiel l’état de l’environnement lorsqu’elle grandit et s’éduque (Kahn, 2002), ce référentiel est nécessairement mouvant, subjectif, et entrave les reconstitutions temporelles de l’interface Nature/Société inter-générationnelles, et ce avec des effets ambivalents. Elles peuvent aboutir ou bien à une surestimation de dégradations environnementales (par la nostalgie du passé, nécessairement magnifié) ou bien à une sous-estimation de dégradations environnementales lorsqu’un état environnemental déjà dégradé sert de référence à une nouvelle génération.

Figure 3. Le temps dans les systèmes spatiaux (d'après Durand-Dastès, 2002)

|

Aux côtés des psychologues et sociologues de l’environnement, les géographes ont également contribué au débat sur le terme de dégradation environnementale. Largement mobilisé durant la décennie 1970, le terme de dégradation environnementale suppose qu'un certain nombre de facteurs anthropiques aboutissent à des pertes écologiques (biodiversité, production de biomasse, etc.) et environnementales (décapage des sols et perte de leur fertilité, érosion accrue, pollution, etc.) irréversibles à l’échelle humaine. Dans le contexte du changement global, les termes du débat, posés par James Lovelock, peuvent surprendre : il ne s’agit pas uniquement de montrer les impacts des activités humaines dans le système Terre, mais aussi de comprendre pourquoi ces impacts ne sont-ils pas supérieurs à ceux que l’on observe. Autrement dit, il s’agit de renverser les hypothèses de travail classiques : rechercher comment le système environnemental étudié s’oppose aux conséquences de l’anthropisation, d’identifier les boucles de rétroaction qui s’animent pour atténuer ces impacts (Mathevet et Godet, 2015). Ce renversement de perspective incite à admettre que, potentiellement, ce sont parfois les sociétés elles-mêmes qui sont à l’origine de ces boucles de rétroaction atténuantes et donc à prendre quelques distances avec un discours catastrophiste.

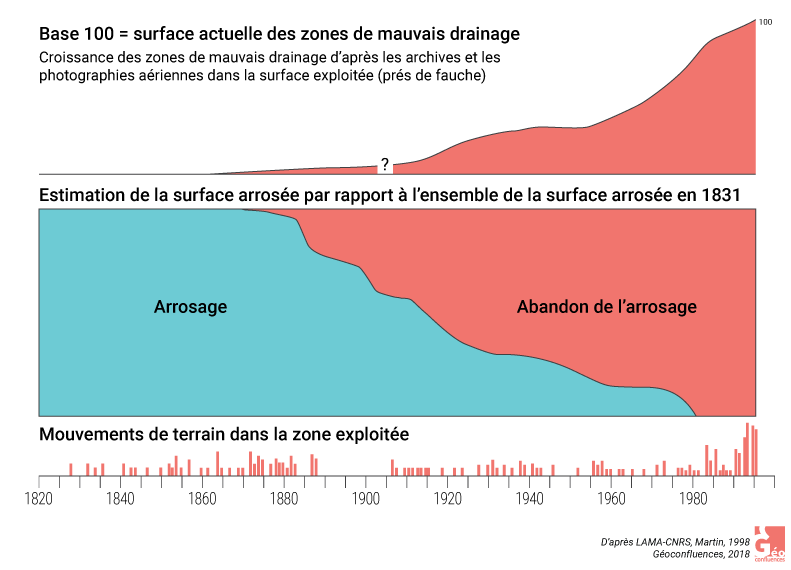

Un débat vif et emblématique peut être érigé en exemple du renversement de cette hypothèse de travail sur la dégradation : le débat autour de la théorie de la dégradation des milieux himalayens (“Theory of Himalayan Environmental Degradation”, Eckholm, 1976). Cette dernière postule l’existence d’une spirale descendante affectant en premier lieu la qualité des milieux dès lors qu’il y a défrichement. La dégradation est alors perçue comme une entrave à la dynamique de développement des pays concernés, notamment le Népal. Or, la connaissance des milieux himalayens avant la moitié du XXème siècle était très lacunaire (Smadja, 2003). De fait, toute comparaison avec un état antérieur était fallacieuse et ne pouvait avoir lieu tant que l’évolution des milieux ne fut pas reconstituée sur un temps plus long (Neboit-Guilhot, 2003). Ce temps plus long remonte au-delà du « temps zéro », qui correspond à celui des premières observations scientifiques. Or, les premières descriptions en Himalaya (Hoffmeister, 1848 in Smadja, 2003) montrent bien que ce qui était identifié comme des problèmes environnementaux (érosion exacerbée aboutissant à un régime de rhexistasie) n’étaient que des processus classiques, dont la combinaison existait bien avant l’accroissement démographique et la pression anthropique du XXème siècle. Mieux, il est même admis que ces processus sont suffisamment classiques pour être clairement identifiés par les sociétés locales qui composent avec. La toponymie et le vocabulaire courant témoignent de l’étendue des savoirs vernaculaires des sociétés himalayennes, savoirs qui se sont matérialisés dans l’organisation spatiale par le choix des secteurs cultivés (sur les crêtes, Danda en népali) ou bien sûr dans le déploiement de vastes cultures en terrasses (à l’instar de nombreux autres terroirs agricoles en zone de montagne). La vision maximaliste des impacts anthropiques a ainsi été amplement nuancée, d’autant plus que nombre d’auteurs montrent que les véritables atteintes à l’environnement se produisent davantage lors d’une déprise anthropique que lors d’une mise en valeur (Martin, 1998 ; Fort, 2011 ; figure 4).

Figure 4. Conséquences écologiques du recul de l'activité humaine dans les Alpes françaises du sud

|

Évolution comparée de la surface arrosée, des zones de mauvais drainage et des mouvements de terrain dans les secteurs des cultures et des prés de fauche (l'estimation de la part des surfaces arrosées reste approximative, déduite des dates d'abandon probables des canaux, d'après les archives). La figure montre que c’est davantage la déprise agricole et l’abandon de l’entretien (des canaux d’irrigation et des terrasses) qui engendre une déstabilisation, ici géomorphologique (Martin, 1998). |

Il ne s’agit pas ici de nier les conséquences possiblement néfastes de certaines pratiques anthropiques pour l’environnement, ni même de s’inscrire par exemple dans un climato-scepticisme, comme dans des ouvrages au positionnement résolument anthropocentré (Brunel et Pitte, 2010) En revanche changer de focale, d’angle de vue, sur les problèmes environnementaux, répond tout d’abord à une exigence d’objectivité pour le scientifique. Ensuite, peut-être les nuances apportées permettront-elles de nous distancier du discours fataliste, catastrophiste, fondé sur une certaine irréversibilité des problèmes environnementaux. Si certaines parties du Système Terre sont capables d’atténuer les conséquences de l’anthropisation, sans doute faut-il réfléchir davantage « à des alliances qu’à des rédemptions » (Fressoz et Bonneuil, 2013) et apprendre à composer avec des changements environnementaux qui ne sont pas à nier.

Conclusion

En cela, les travaux des géographes peuvent se déployer aux côtés d’autres spécialistes de sciences connexes dans le cadre théorique du changement global. Le fait que ce dernier ne soit pas homogène à la surface du globe est une évidence, et peut-être revient-il aux géographes de le subdiviser en fonctions des différents contextes dans lequel il peut s’inscrire. Comment le changement global se décline-t-il en fonction des multiples contextes physiques, sociaux, politiques, ou plus généralement spatiaux ? Là se trouve certainement l’une des légitimités scientifiques de notre communauté, dépassant les subdivisions classiques (géographie physique contre géographie humaine) et amenant actuellement à estomper les clivages qui pouvaient y être associés (Chartier et Rodary, 2016). La mise en évidence de l’hétérogénéité spatiale du changement global peut en effet constituer un cadre scientifique réunissant aussi bien les tenants d’une géographie physique que d’une géographie environnementale, tant il est un exercice classique en géographie (Pumain et Saint-Julien, 2011). Une telle approche invite alors à renouer avec les fondements mêmes de notre discipline à savoir lire les structures d’organisation de l’espace pour ensuite rechercher les processus qui ont fait émerger ces structures.

[2] Voir aussi : Cultures Monde, « La réconciliation (3/4) : Faut-il « se réconcilier » avec la nature ? » par Florian Delorme, avec Étienne Bimbenet, Anne-Caroline Prévot et Geremia Cometti, France Culture, 29 novembre 2017 (58 min).

Étienne Cossart

Professeur des universités en géographie physique, Université de Lyon, Jean Moulin (Lyon 3) / UMR 5600 Environnement, Ville, Société

Mise en web : Jean-Benoît Bouron

Pour citer cet article :Étienne Cossart, « Le changement global : un champ scientifique fécond pour le géographe », Géoconfluences, octobre 2018. |

Pour citer cet article :

Étienne Cossart, « Le changement global : un champ scientifique fécond pour le géographe », Géoconfluences, octobre 2018.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/changement-global

Mode zen

Mode zen