Représenter et découper le monde : dépasser la limite Nord-Sud pour penser les inégalités de richesse et le développement

Laurent Carroué, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, directeur de Recherche à l’IFG - université Paris VIII

Hélène Mathian, ingénieure de recherche (méthodes en analyse spatiale) - CNRS, UMR 5600 EVS

Bibliographie | mots-clés | citer cet article | English | Deutsch | français

|

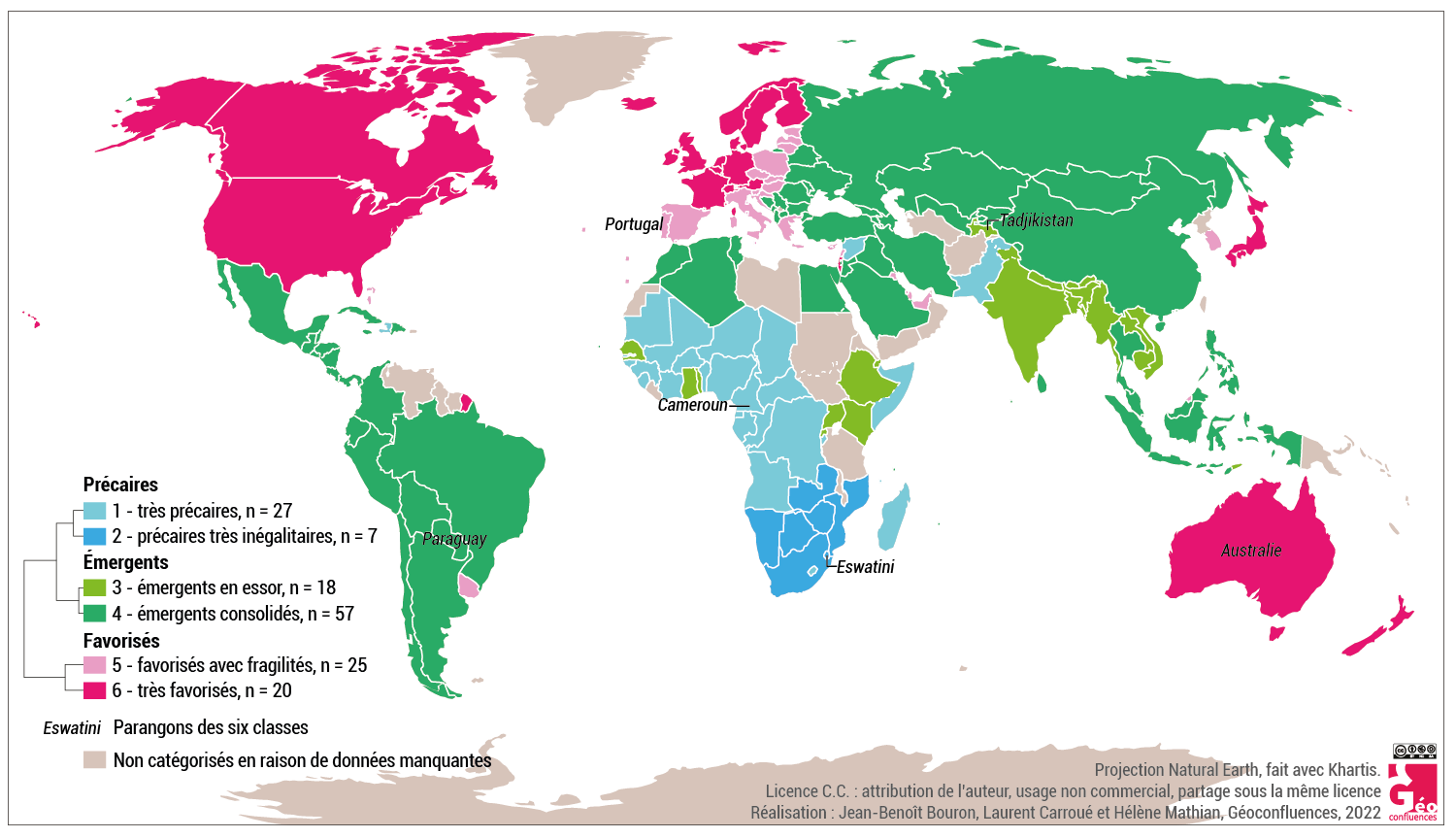

La typologie adoptée dans ce texte. Pour voir cette carte en très grand, cliquez ici. |

L’un des fondamentaux de l’enseignement secondaire et universitaire de la géographie est de penser à la fois l’unicité et la diversité du monde. Ce processus de base passe donc par une indispensable phase de représentation et de découpage de celui-ci. En particulier, penser le développement repose sur la différenciation entre, d’une part, des situations de richesse, ou au moins de confort matériel relatif, d’accès aux services essentiels et de satisfaction des besoins vitaux et, d’autre part, des situations de pauvreté, d’exclusion par rapport à ces services, et de précarité dans la satisfaction des besoins humains les plus élémentaires. Cela passe par un vocabulaire employé parfois inconsciemment, qui mobilise des notions telles que « pays développés », « pays en développement », « Nords », « Suds ». Cette terminologie est historiquement datée. De plus, elle est toujours binaire : elle renvoie dos-à-dos mécaniquement deux ensembles. Or le processus d’émergence a vu au cours des dernières décennies une partie de la population des pays du deuxième groupe sortir de la précarité : tous les pays émergents sont classés parmi les « Suds », alors même que leurs caractéristiques socio-économiques se rapprochent en partie de celles des « Nords », sans pour autant devenir identiques. Il devient en fait impossible, pour les enseignants en géographie, de continuer à transmettre l’image d’un monde coupé en deux, quand l’un des deux groupes comprend des pays aussi différents que la Chine, le Brésil, le Qatar, l’Uruguay, le Rwanda et Madagascar.

Notre point de départ est bien ici la question du développement, et non celle de la puissance. Le développement est entendu comme le processus conduisant une population à sortir de la pauvreté, le terme lui-même contenant ses propres limites. Il relève d’une vision historiquement datée qui faisait du progrès humain une droite linéaire offrant une trajectoire unique à tous les pays, certains étant « avancés » et d’autre « en retard », dans le cadre conceptuel d’une croissance infinie des richesses. Il n’est plus possible d’utiliser le mot aujourd’hui sans questionner, d’une part, le lien entre la richesse d’un pays et le bonheur de ses habitants, et d’autre part la durabilité du modèle de développement au regard des crises environnementales globales. Certes, des instances comme l’ONU prônent depuis au moins deux décennies un développement durable, avec à l’échelle mondiale des objectifs de développement durable (ODD), mais l’équation permettant, concrètement, un développement économique sans pression accrue sur l’environnement, ne semble pas encore avoir été trouvée.

D’autant que la remise en question du développement reste l’apanage des sociétés dites développées : pour une grande partie de l’humanité, en effet, sortir de la pauvreté reste toujours la priorité. Il est plus facile d’affirmer qu’aujourd’hui, la survie de l’humanité est liée à la soutenabilité environnementale de ses choix, lorsqu’on vit dans un pays où tous les besoins essentiels sont largement satisfaits pour la majorité des habitants. De toute façon, la réflexion qui sera développée ici étant tributaire des données statistiques disponibles et aussi fiables que possible, la question de la durabilité écologique ne pourra être traitée qu’incidemment, en l’absence de données statistiques fiables exploitables pays par pays à l’échelle du monde sur ces questions pourtant primordiales ((Il est par exemple difficile de trouver des chiffres d’émissions de CO2 par habitant qui tiendraient compte des émissions importées, c’est-à-dire émises à l’étranger pour satisfaire les besoins de consommation domestique d’un pays.)).

L’objectif de cet article est de proposer un découpage du monde novateur et opérationnel en fonction du niveau de développement économique et humain, d’une façon aussi objective que possible. En insistant tout autant sur la méthode utilisée pour y parvenir que sur les résultats eux-mêmes, il s’agit de s'extraire du schéma « Nord–Sud », sorti par la petite porte de l’histoire du développement. Si, comme toute construction, celle que nous faisons ici peut évidemment être déconstruite et mise en débat, le but fixé ici est non seulement d’ouvrir une piste de réflexion, mais aussi d’aboutir à un résultat opératoire.

1. Quels cadres conceptuels pour penser et caractériser le développement ?

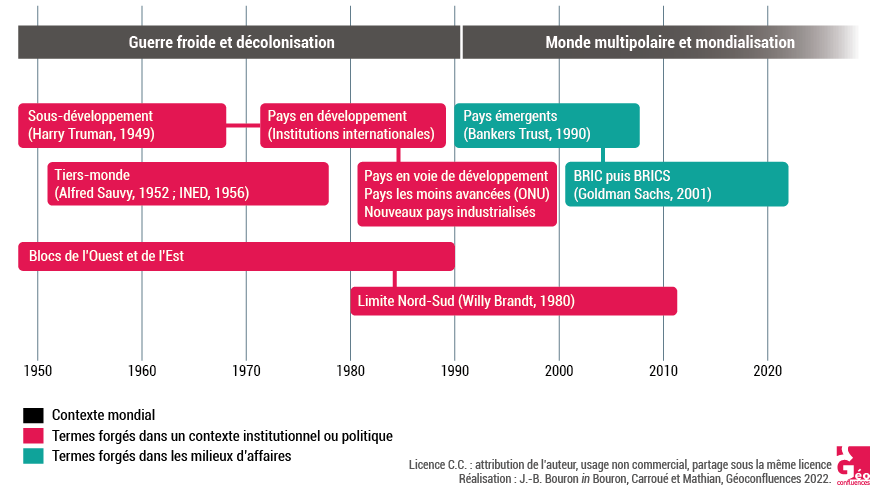

La question de la boîte à outils conceptuelle mobilisée pour analyser le développement est un bon exemple à la fois du processus de création de nouveaux mots et de leur forte historicité, et des enjeux politiques, idéologiques et géopolitiques dont ils sont porteurs dans le cadre des débats contemporains (Carroué, 2019, 2020). La production du concept Nord–Sud s’inscrit dans un processus historique singulier. Les mots utilisés pour décrire les inégalités de développement ont un poids très fort et, sans aller jusqu’à écrire qu’ils sont performatifs ou qu’ils énoncent des prophéties autoréalisatrices, ils disent beaucoup de la façon dont on considère l’ordre social et économique mondial.

1.1. La question du développement : une terminologie historiquement située

La notion de « sous-développement » est introduite par le président des États-Unis Harry S. Truman le 20 janvier 1949 dans le point 4 de son « discours sur l’état de l’Union », dans le cadre d’un plan d’aide aux underdeveloped countries qu’il souhaite intégrer à la sphère d’influence occidentale : « Nous devons nous lancer dans un nouveau programme audacieux pour mettre les avantages de nos avancées scientifiques et de nos progrès industriels à la disposition de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. ». Son objectif vise à présenter l’American way of life comme modèle universel face au prestige acquis par le modèle communiste soviétique à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, alors que la Guerre froide est déjà très chaude et que la Chine bascule avec l’arrivée de Mao au pouvoir.

Le « tiers-monde » est ensuite né sous la plume du démographe français Alfred Sauvy en août 1952 dans l’hebdomadaire français L’Observateur, en référence explicite au Tiers-État de la Révolution française et à la formule de l’abbé Sieyès : « car enfin ce Tiers Monde, ignoré, exploité, méprisé, comme le tiers état, veut lui aussi être quelque chose » (Sauvy, 1952). Connaissant un fort succès, elle est mobilisée dès la Conférence de Bandung de 1955 pour refuser les logiques de bipolarisation introduite par la Guerre froide dans le cadre de la décolonisation et de la montée du mouvement des non-alignés. L’expression est ensuite reprise dans une publication de l’Institut national d’études démographiques (INED) en 1956. Elle devient une clef de lecture majeure de l’ordre mondial, tant politique qu’économique, et acquiert son autonomie par rapport au contexte et aux objectifs initiaux de son concepteur.

Le terme « pays en développement » apparaît enfin après la crise de 1973 à l’occasion des débats sur un nécessaire « nouvel ordre économique mondial ». Il est largement mobilisé par certaines institutions internationales du système de l’ONU (FAO, CNUCED, BIT, OMS). On considérait alors que les pays pauvres étaient engagés sur la voie d’un rattrapage économique comme on l’avait déjà observé à l’intérieur des pays industrialisés dans la période précédente. Dans les années 1980, il est même progressivement décliné en « pays en voie de développement » (PVD), « pays moins avancés » (PMA), « nouveaux pays industrialisés » (NPI).

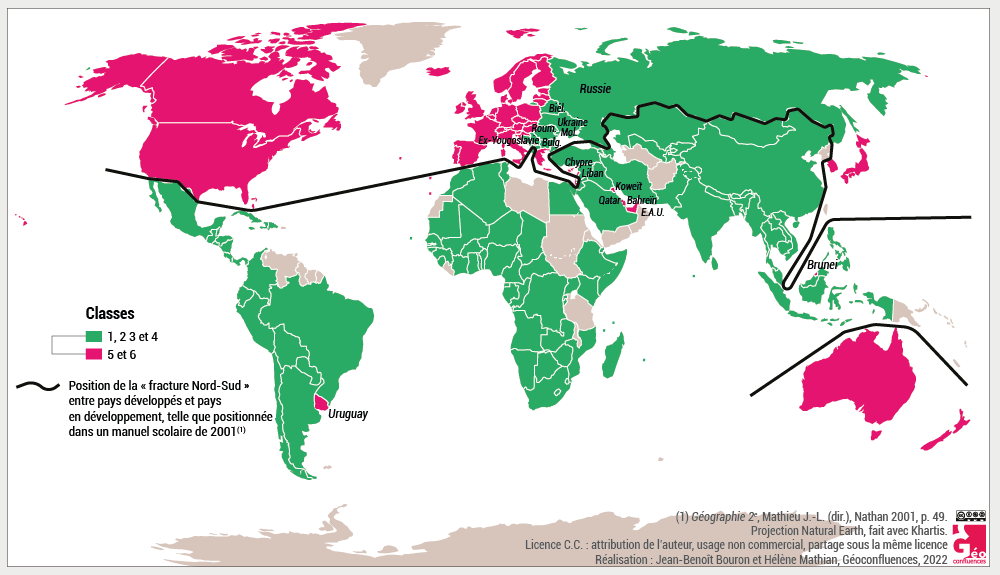

1.2. L’opposition Nord–Sud pour dépasser le clivage Ouest–Est

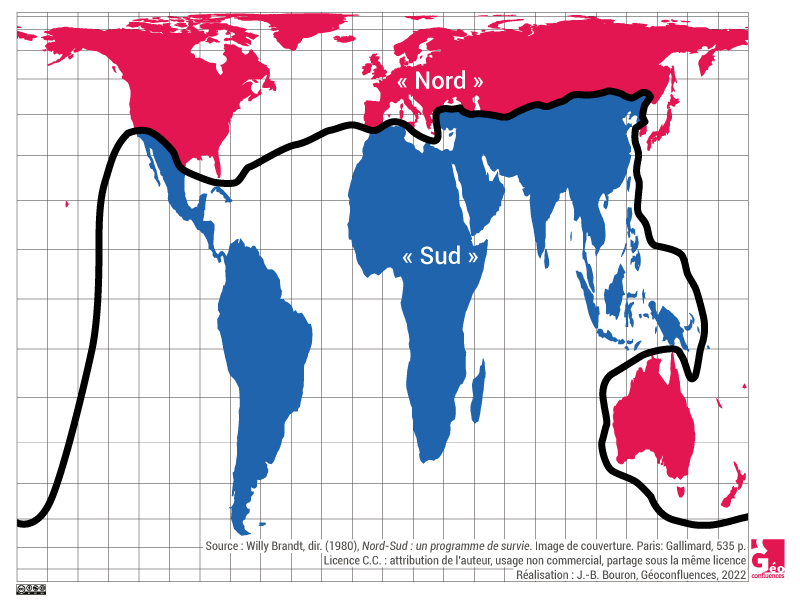

L’opposition « Sud » – « Nord » apparaît en 1980 dans un rapport sur les problèmes de développement intitulé Nord/Sud : un programme de survie, et dirigé par le social-démocrate allemand Willy Brandt (document 1). Pour lui, le clivage Nord–Sud est devenu plus structurant que le clivage Ouest–Est de la guerre froide (Capdepuy, 2007). Le Nord correspondait à de grands ensembles dominants (États-Unis-Canada, Europe occidentale, Japon et, dans une moindre mesure, Europe centrale, orientale et URSS) et à leurs annexes de l’hémisphère sud (Australie-Nouvelle-Zélande). Le Sud correspondait aux périphéries économiquement et politiquement dominées d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. La fracture Nord–Sud est une photographie des différentiels économiques, démographiques et sociaux de cette époque, ainsi qu’un panorama des rapports de domination politique et géopolitique.

Document 1. La limite Nord-Sud telle que représentée sur la couverture de l'édition française du rapport Brandt (1980)

|

Au contraire d’une perspective de progrès humain sous-entendue dans l’expression « en voie de développement », le dualisme Nord-Sud tendait à figer un état de fait : il n’était plus du tout certain qu’un pays classé au « Sud » était destiné à rejoindre le « Nord », d’autant que l’usage des points cardinaux ou des noms d’hémisphères, tout rhétorique qu’il soit, inscrivait la formule dans un ordre naturel difficile à renverser (Dufour, 2007). Dans tous les cas, dans la décennie qui suit son invention, à la faveur de l’écroulement de la division Ouest–Est, cette image d’un monde divisé entre Nord et Sud devient hégémonique, en particulier dans la géographie scolaire mais aussi dans le grand public, jusqu’au début des années 2010. Le maintien du concept a seulement nécessité quelques détours dans le tracé de la limite elle-même – éminemment symboliques et symptomatiques des évolutions du monde – pour englober Israël ou Singapour, mais jamais les pétromonarchies du Golfe par exemple. La décennie suivante voit la notion tomber progressivement en désuétude suite aux critiques croissantes dont elle fait l’objet, notamment de la part des géographes, à l’instar de Christian Grataloup (2015). L’ajout d’un pluriel et de guillemets n’a fait que prolonger l’utilisation d’une notion qui reste utilisée dans le langage courant mais qui n’est bientôt plus enseignée que pour être critiquée.

1.3. La parole aux banquiers d’affaires anglophones : quand la finance nomme l’émergence

C’est surtout l’irruption du phénomène d’émergence, identifié d’abord dans le domaine des marchés financiers (Montalieu, 2019), qui bouscule l’ordre mondial bipartite induit par la « limite Nord-Sud ».

Le terme « pays émergents » est en effet amorcé au début des années 1990 par le financier Antoine van Agtmael de la Bankers Trust de New York pour identifier les nouveaux lieux d’investissement. Il est très vite repris et diffusé par la Banque mondiale qui va distinguer les zones de marasme (notamment celles qui ont subi une « décennie perdue », en Afrique ou en Amérique latine) et les pays connaissant un décollage économique (Brésil, Mexique, Corée du Sud, Chine…). Il est aujourd’hui utilisé pour définir, au plan géopolitique, les États autrefois dominés qui se hissent au rang de puissances mondiales, continentales ou régionales.

Le terme de BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) puis BRICS (avec l’Afrique du Sud) apparaît en novembre 2001, forgé par le financier Jim O’Neill, économiste en chef de la Banque d’affaires américaine Goldman Sachs de New York, pour identifier un nouveau groupe de pays où investir. Il insiste alors sur le poids démographique et économique et les dynamiques de ceux-ci (40 % de la population mondiale, 16 % du produit national brut mondial).

Cette brève histoire lexicale témoigne des ruptures introduites dans la production des concepts pour penser et analyser le développement. Si, dans les années 1950-1980, ils sont produits par des hommes politiques (Harry Truman, Willy Brandt), ou des chercheurs en sciences sociales (Alfred Sauvy), ce sont les grandes banques d’affaires nord-américaines, et plus largement le capital financier anglo-américain, qui prennent le relais dans les années 1990-2000. Que ces dernières soient alors en mesure de produire et d’imposer leur vocabulaire et leurs représentations géopolitiques du monde témoigne de la vitalité et de la puissance de séduction du soft power étatsunien. Cela nous invite à souligner la nécessité de disposer d’un minimum de regard critique dans l’usage fait de ces terminologies : doit-on, après tout, penser le monde comme un banquier d’affaires de New York ?

Document 2. Les mots pour découper le monde en fonction des écarts de développement, 1949-2022

|

2. Quels indicateurs pour évaluer la richesse et le développement ?

Il n’existe pas de statistiques mondiales à proprement parler, mais plutôt des statistiques internationales : ce sont en fait des compilations, par des organismes internationaux, de statistiques nationales. Toutefois, un grand nombre d’indicateurs sont disponibles pour aborder le développement économique et humain, au premier rang desquels l’indicateur de développement humain (IDH) est le plus courant et sans doute le plus abouti. On peut le cartographier à partir des données de la Banque mondiale et faire apparaître un gradient de développement, une transposition cartographique du rang de chaque pays sur l’échelle du développement humain, de la Norvège au Niger. Ce n’est pas la piste que nous avons suivie pour les raisons qui suivent.

2.1. L’usage délicat des indicateurs usuels construits par les institutions internationales

Il nous semble que trop peu de cas est fait de la fiabilité des données fournies à l’échelle mondiale par les institutions internationales. Nous ne contestons pas qu’elles sont construites avec le plus grand soin et un souci certain d’objectivité. Toutefois leur utilisation ne devrait jamais faire l’économie d’une réflexion critique sur les conditions de leur production : les données mondiales sont des compilations de recensements nationaux. Selon les pays, ceux-ci sont réalisés dans des conditions très inégales, sur des pas de temps et selon des procédures très variables, puis corrigés et harmonisés entre eux, éventuellement avec des projections lorsqu’aucune donnée récente n’est disponible. Ces projections portent parfois sur des décennies : dans certaines villes d’Afrique subsaharienne, les derniers recensements fiables de la population datent de quatre ou cinq décennies.

Dans le cas d’indicateurs composites, reposant sur plusieurs autres données, le phénomène s’amplifie. Aussi l’IDH n’est-il qu’une construction statistique, aussi intéressante, utile et riche soit-elle. Nous ne contestons pas son usage, mais nous avons préféré procéder en nous affranchissant le plus possible d’indicateurs composites (IDH, taux de pauvreté multidimensionnelle, coefficient de Gini…) et en recherchant, autant que possible, à combiner des données brutes.

Beaucoup d’indicateurs se sont avérés inutilisables au cours de ce travail, après analyse des données disponibles. Dans de nombreux cas, les institutions internationales telles que la Banque mondiale ou l’ONU proposent une donnée pour tous les pays mais « à la dernière date disponible ». Les effets méthodologiques sont considérables. Ainsi au moment de notre recherche en 2022, un même tableau incorporait des données allant de 2014 à 2020, soit six ans d’écart.

Dans certains cas, l’écart peut même être beaucoup plus important : dans l’un des tableaux fournis par l’ONU, la donnée était disponible pour tous les pays du monde, généralement pour 2019 ou 2020, mais la dernière donnée disponible pour l’Afghanistan remontait à 1978 ! On comprend qu’il est difficile d’obtenir une carte du monde qui soit un instantané statistique et pas une compilation faite de projections. Pour tous les indicateurs que nous avons retenus pour cet article, nous avons fait le choix de garder toutes les données de 2014 ou ultérieures, et de considérer les données antérieures comme une absence de données.

Le choix d’indicateurs traduit toujours une vision du monde, ne serait-ce que parce que la disponibilité de données dépend de la volonté des institutions internationales de se pencher sur une question, en fonction des représentations des personnes qui travaillent dans leurs services de statistiques, et en fonction des préoccupations des représentants des États membres. Le produit intérieur brut ou la mortalité infantile sont des indicateurs qui intéressent beaucoup ces institutions, et il est facile de se procurer des données récentes pour un grand nombre de pays.

Certains paramètres essentiels du développement durable ne peuvent pourtant pas être pris en compte par absence de données fiables, comme la capacité de la population à vivre sur Terre sans consommer plus de ressources que nécessaire, la survie des écosystèmes dans chaque État, l’adaptation aux changements globaux… C’est le défi statistique de demain, qui imposera de nouveaux outils, hors de portée à l’heure actuelle. En utilisant les indicateurs disponibles, notamment le très controversé PIB, nous avons conscience de jeter un voile pudique sur une grande partie de ce qui devrait composer la mesure du développement, par absence de données fiables à l’échelle mondiale. Cela reste un champ à explorer pour sortir d’un paradigme de « développement » qui montre ses limites.

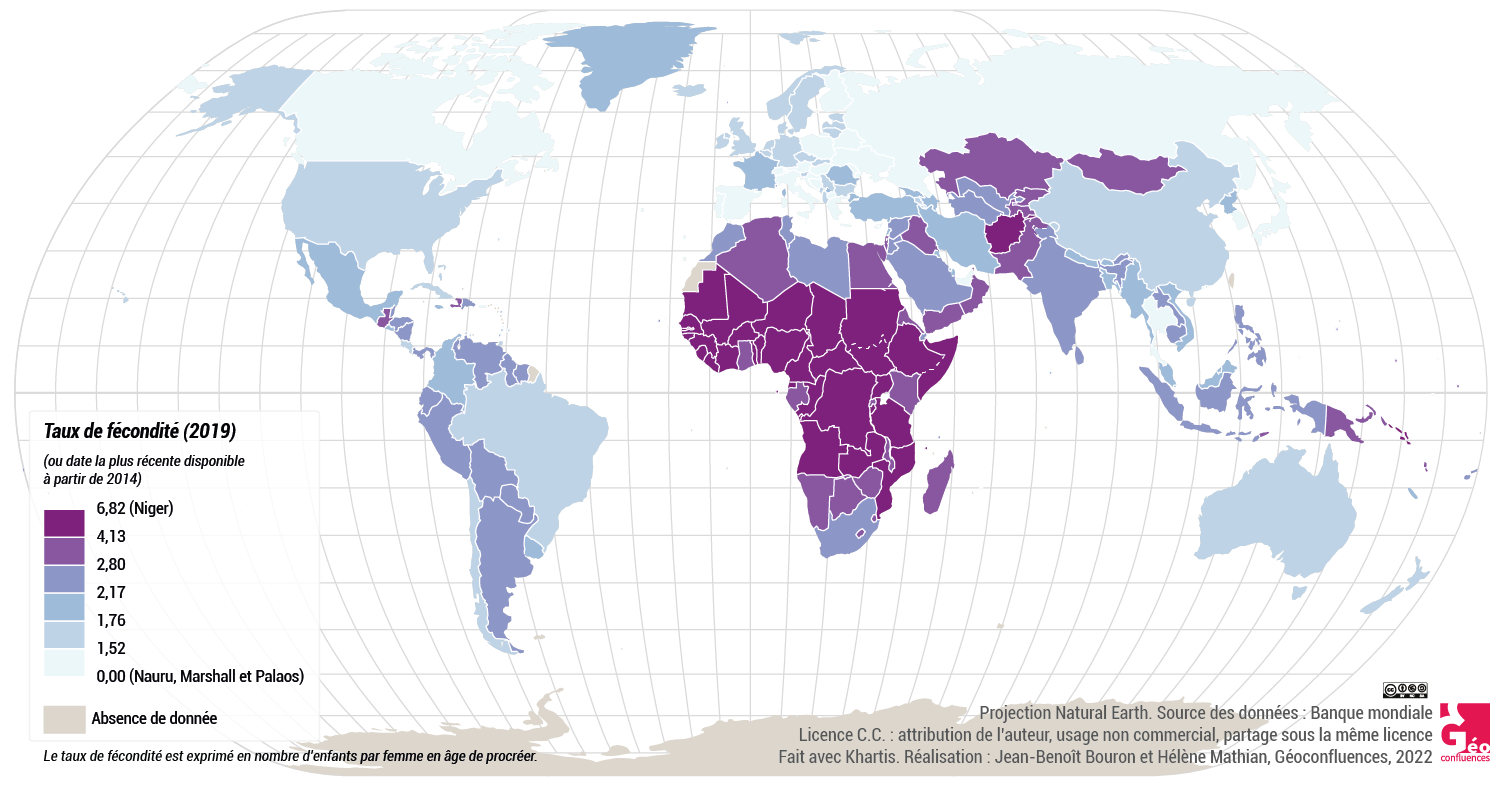

2.2. Sept indicateurs pour mesurer la pauvreté, la richesse et les inégalités

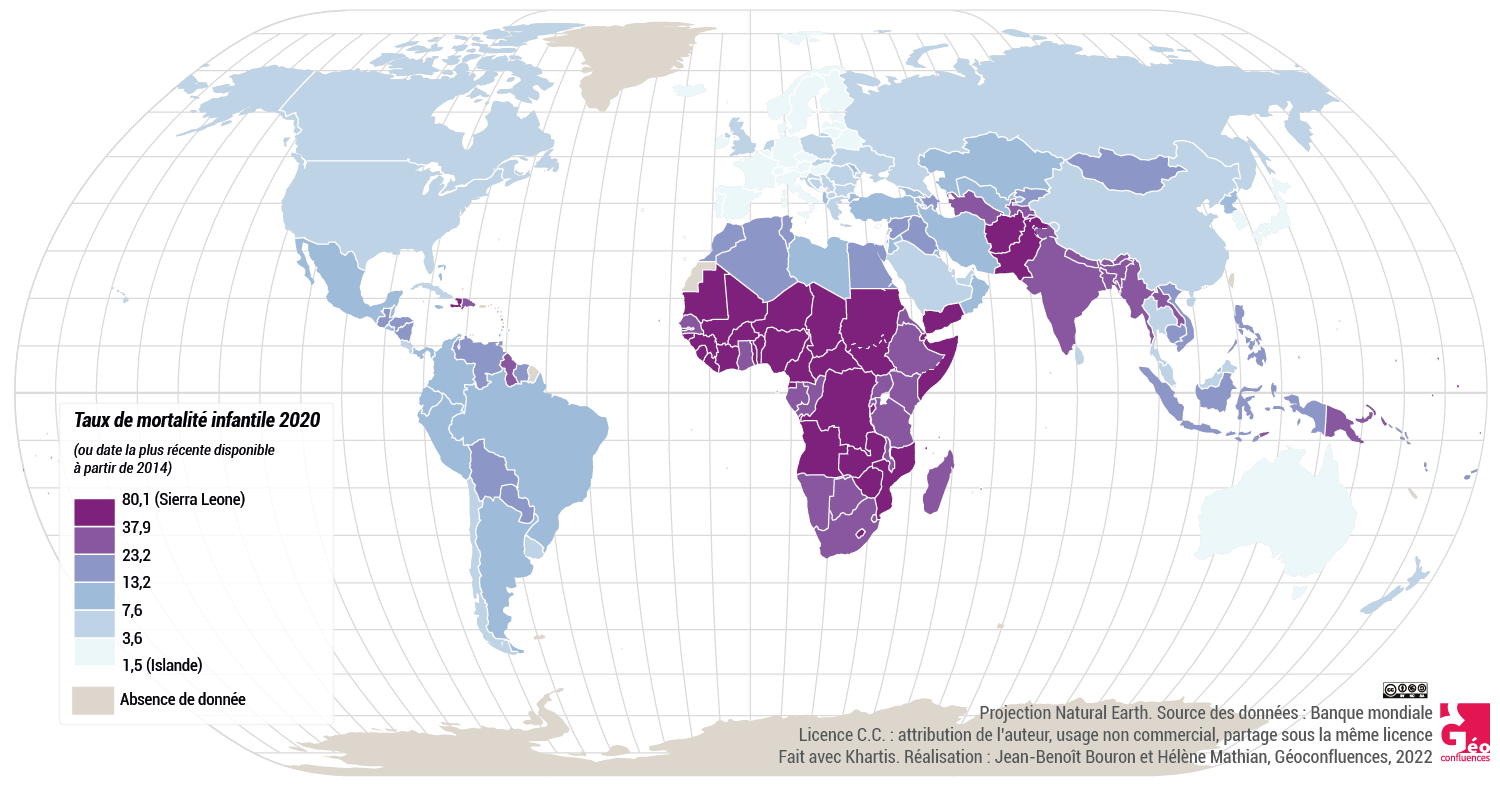

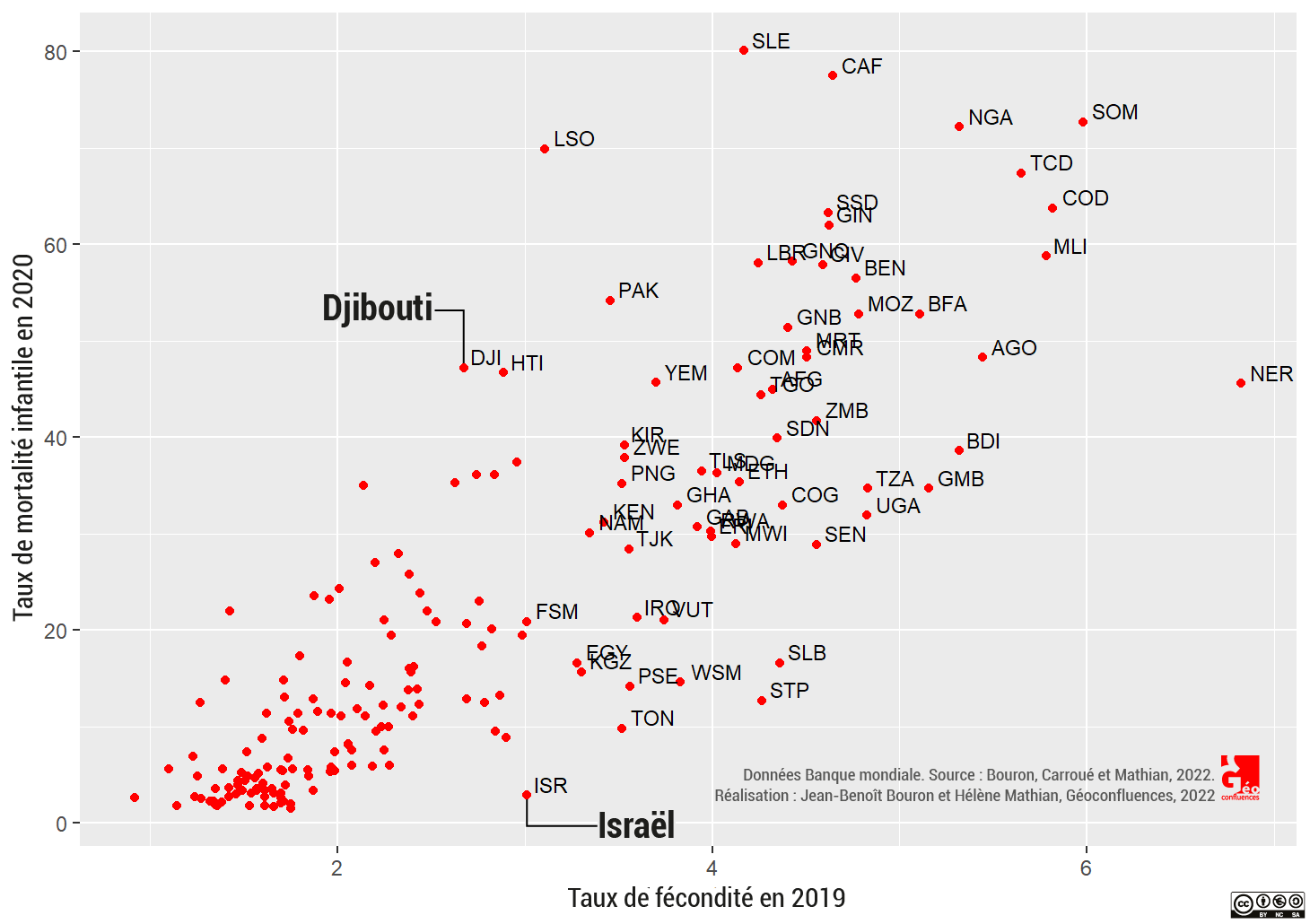

Pour évaluer la pauvreté, aucun des indicateurs habituels (comme le taux de pauvreté à 1,90 $) n’était utilisable en raison de données manquantes ou trop anciennes pour un trop grand nombre de pays. Deux indicateurs ont été choisis : le taux de fécondité des femmes et la mortalité infantile, parce qu’on les sait très bien corrélés avec la pauvreté : ils sont d’autant plus élevés qu’un pays est pauvre. La mortalité infantile permet aussi de détecter un pays riche dont une part de la population accède difficilement au système de prévention et de soins du fait de sa forte dualité interne, comme les États-Unis (classés 49e, derrière la Serbie et l’Uruguay et devant Antigua-et-Barbuda et la Chine).

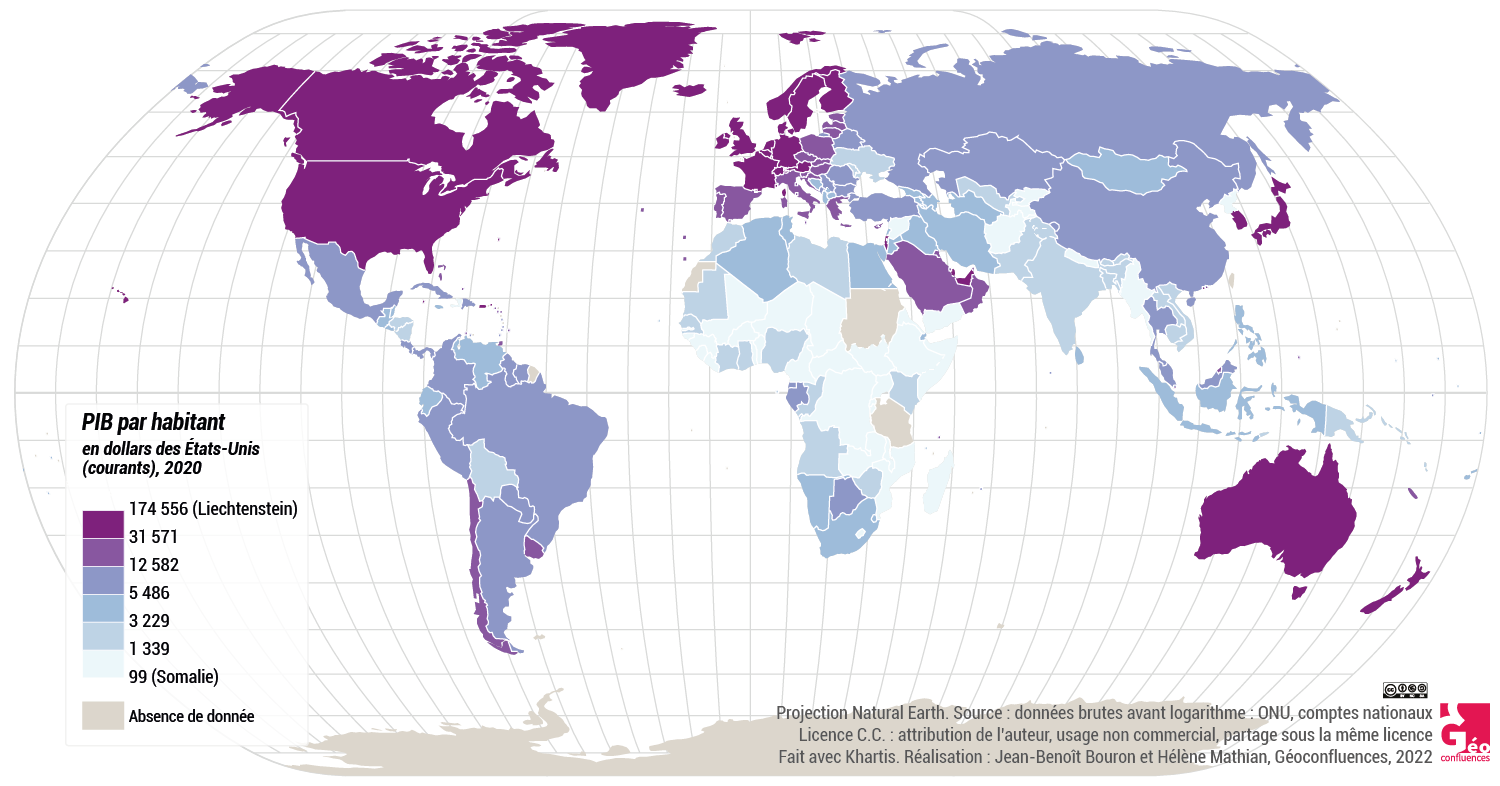

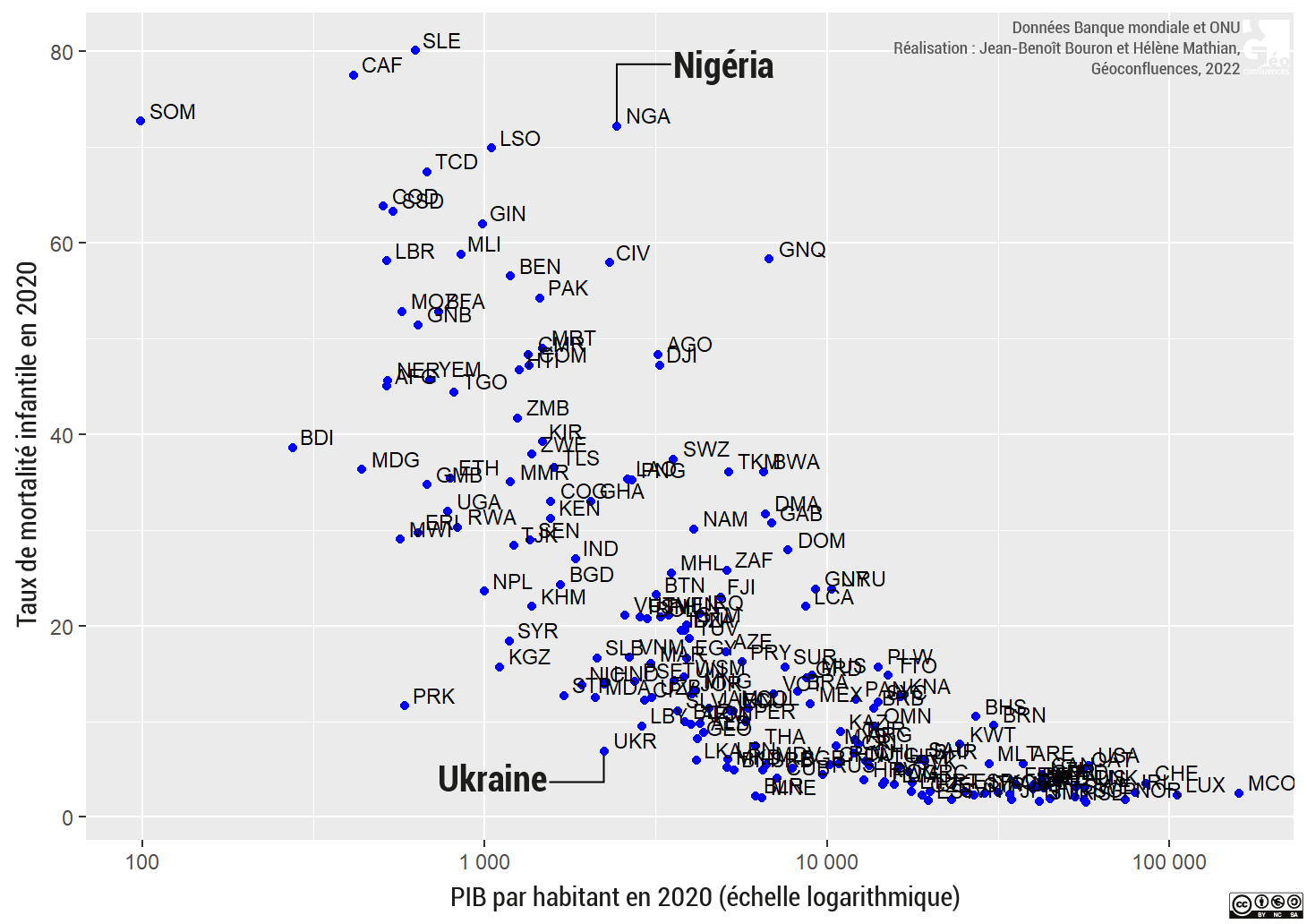

Pour la richesse et les inégalités, le PIB par habitant en dollars constants est l’indicateur le plus brut que l’on puisse trouver, même s’il reste un construit, d’une élaboration complexe (Maurin, 1996) dont on sait les nombreuses limites, notamment en matière de développement (Hugon, 2005). Toujours dans l’idée d’utiliser les indicateurs les moins transformés possibles, il nous a semblé préférable de comparer les PIB en dollars constants et non courants, et sans les lisser par la parité de pouvoir d’achat (PPA). Cet indicateur sera ici mobilisé sous sa forme logarithmique. Cette transformation est nécessaire lorsque l’on travaille sur des valeurs présentant deux caractéristiques : des ordres de grandeur très différents (si le PIB le plus faible vaut 100, le plus élevé vaut 175 000) ; une distribution très inégalitaire avec d’un côté d‘importantes concentrations sur les faibles valeurs, et de l’autre, des fortes valeurs très dispersées (distribution typique des richesses). Cette transformation logarithmique permet de corriger ces différenciations majeures pour mieux repérer les différences, y compris dans les faibles valeurs.

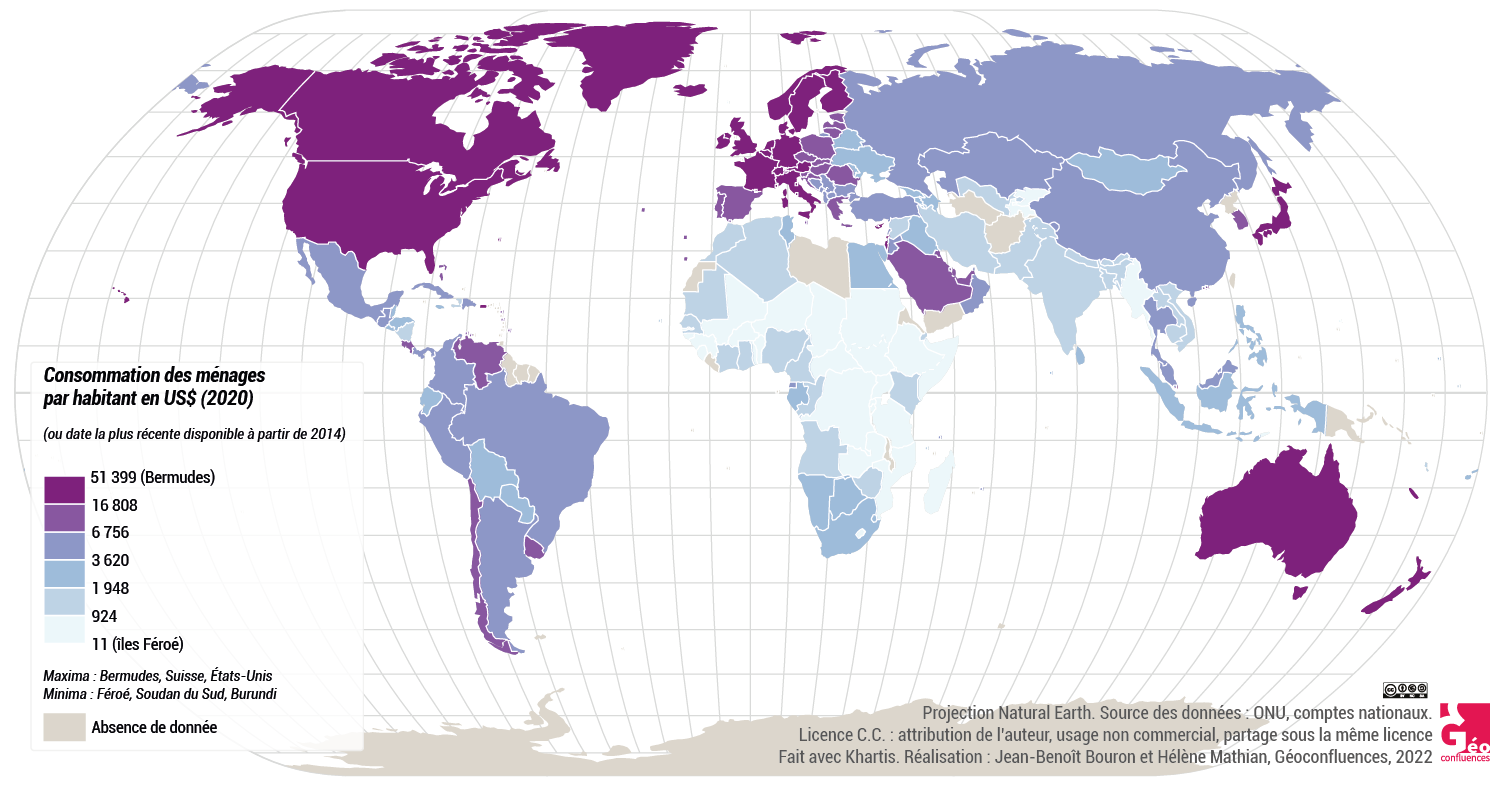

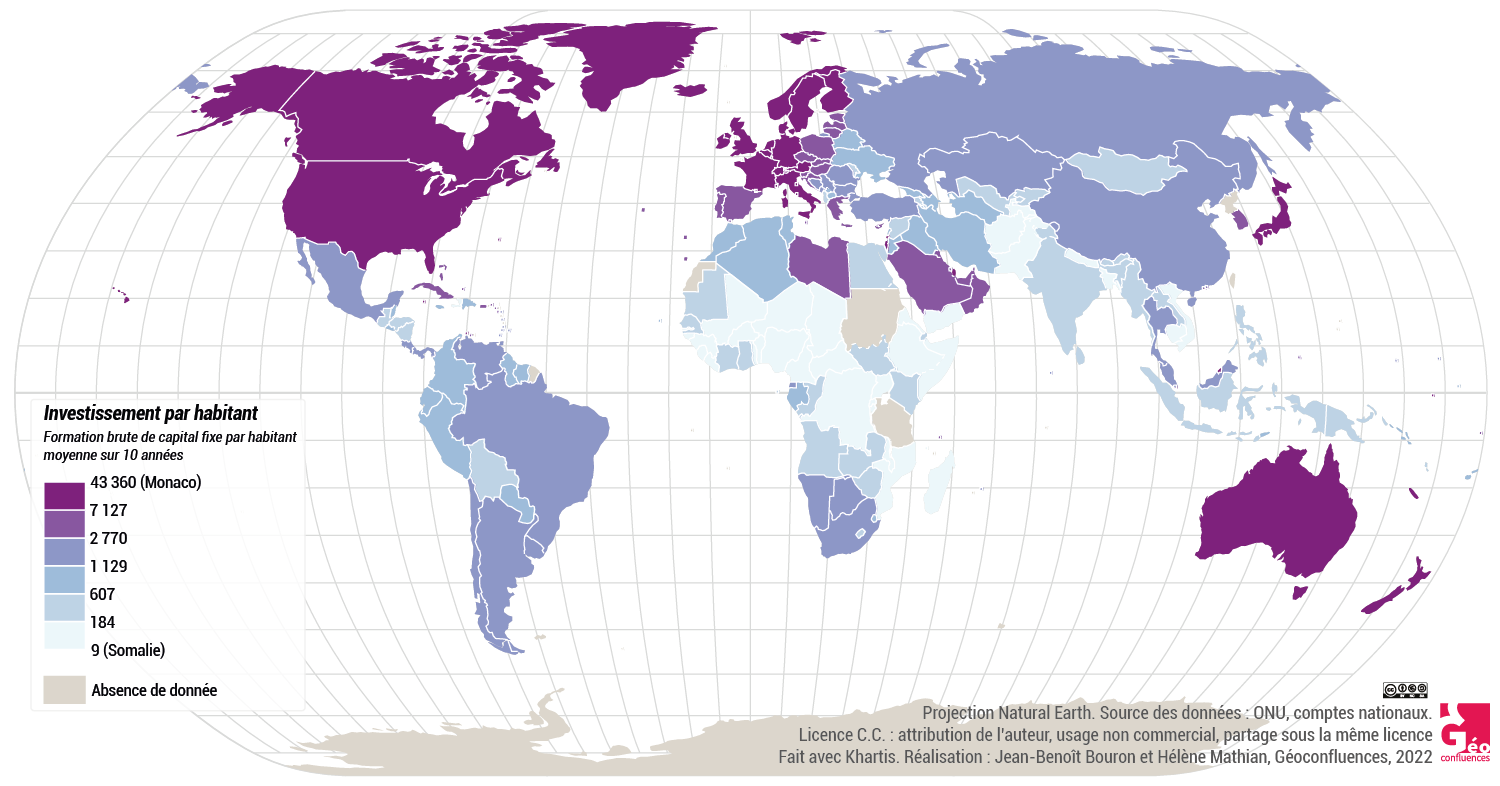

On complète le PIB par habitant par deux autres mesures : d’une part la consommation des ménages (exprimée en dollars par habitant) permettant de mesurer l’accès effectif de la population à la richesse du pays, d’autre part la formation brute de capital fixe (toujours en dollars par habitant) indiquant la capacité réelle du pays à générer des investissements. Dans la suite du texte, on parlera plus simplement de « consommation » et, pour la formation brute de capital fixe, d’« investissement ». Nous ne pensons pas que le fait d’acheter trois téléviseurs ou trois voitures par famille soit nécessairement un indicateur du bien-être général mais, à l’échelle mondiale, la consommation par habitant reflète malgré tout la capacité de la population à accéder au moins au nécessaire vital, et notamment à s’alimenter.

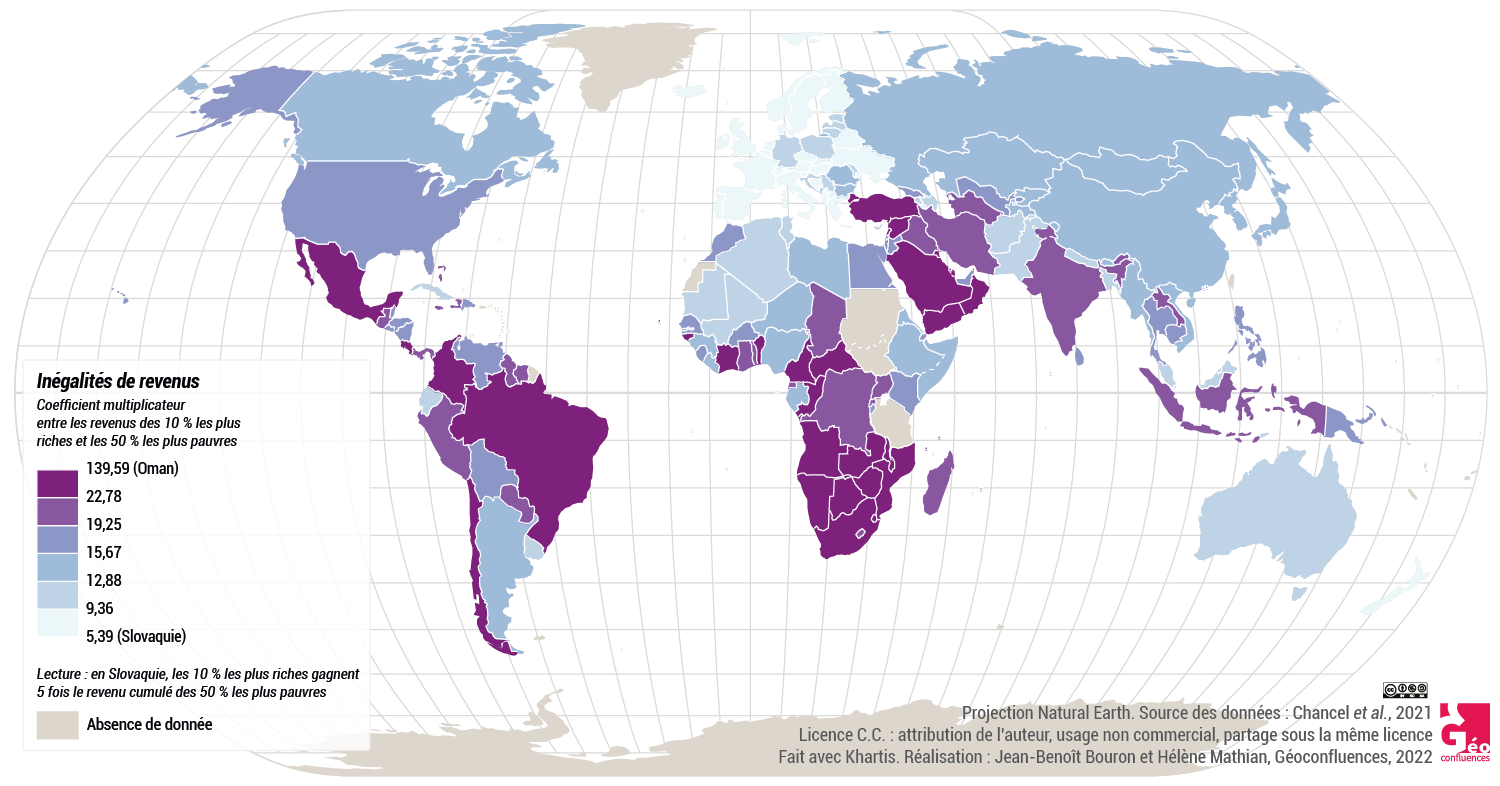

Même si ces indicateurs traduisent déjà des formes d’inégalités, ils sous-évaluent encore trop les inégalités internes aux États. Des propositions existent pour cartographier des indicateurs à l'échelle mondiale dans une maille infraétatique (Didelon et al., 2017), mais construire des indicateurs opérationnels à cette maille reste à faire. Nous avons donc choisi d'ajouter un indicateur composite, construit à partir d’autres données : l’écart entre les revenus des 10 % des plus riches et ceux des 50 % des plus pauvres (à peu de choses près le principe du ratio de Palma), extrait d’un rapport mondial sur les inégalités (Chancel, 2021).

Le taux de filles non scolarisées dans l’enseignement secondaire est une donnée qui a été utilisée au départ, puis abandonnée car manquante pour un trop grand nombre de pays, ce qui aurait nécessité de supprimer ces pays de l’analyse.

Tous les indicateurs utilisés sont relatifs à la population, car le but n’est pas, ici, d’observer la puissance économique ou le poids des pays mais bien leur capacité à assurer le bien-être de la population et la qualité de sa reproduction sociale (santé, prévention, éducation...) : il s’agit de travailler sur le développement et non sur la puissance ou sur le « poids » de chaque État.

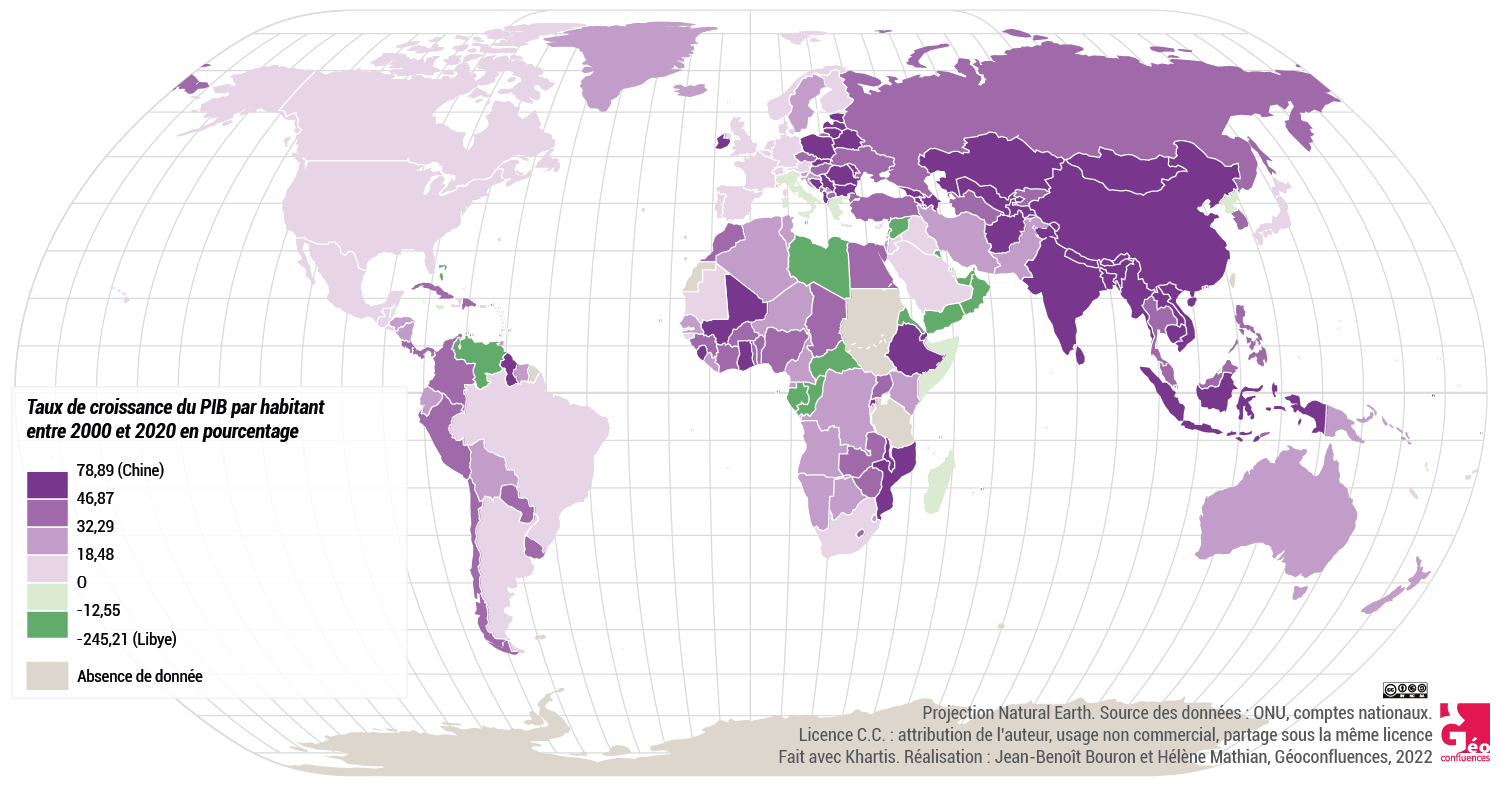

Pour introduire une dimension temporelle, nous avons travaillé à partir de deux dates pour le PIB par habitant, à vingt ans d’écart : 2000 et 2020. Nous avons ensuite gardé celui de 2020, et ajouté une donnée à partir de la différence entre ces deux dates, c’est-à-dire le pourcentage de croissance du PIB par habitant entre 2000 et 2020. Cette donnée favorise statistiquement les pays ayant un PIB par habitant plus faible en 2000, car il est plus facile d’obtenir de forts pourcentages d’augmentation sur des valeurs initiales faibles. Ainsi, la Tchéquie, qui avait en 2000 un PIB par habitant d’un tiers plus bas que l’Arabie Saoudite (12 300 $ contre 17 700 $), a dépassé cette dernière en 2020 (18 966 contre 18 691 $ par habitant). Elle a donc une plus forte croissance du PIB par habitant sur vingt ans. De même, la formation brute de capital fixe a été moyennée sur les dix dernières années. Cela permet de comparer des pays en lissant des investissements massifs, mais ponctuels dans le temps, tels que des grands projets miniers dans des pays peu peuplés.

La cartographie de chacune des variables permet de visualiser les tendances fortes d’une organisation du monde, mais aussi la variabilité autour de ces tendances (document 3).

Document 3. Les sept indicateurs retenus |

|

|

Taux de fécondité, en naissances par femme (2019)

|

Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes (2020)

|

|

PIB par habitant en dollars courants, 2020

|

Évolution du PIB par habitant entre 2000 et 2020 en %

|

|

Consommation des ménages par habitant en US$

|

Formation brute de capital fixe en US$ par habitant (moyenne sur 10 ans)

|

|

Écart de revenu entre les 10 % les plus riches et les 50 % les plus pauvres

|

|

2.3. Exploration des données

L’objectif est d’identifier la manière dont s’organisent les pays en fonction de l’ensemble des variables présentées ci-dessus, et de synthétiser les différences de profils observés sur les cartes. Les cartes présentent des coïncidences que l’on peut expliciter en les regardant deux à deux. On peut observer des ressemblances statistiques notables comme entre le taux de mortalité infantile et le taux de fécondité, ou encore entre la consommation des ménages et la formation de capital fixe. Ces ressemblances de cartes sont liées à des covariations, comme l’illustre le graphique du document 4a pour le taux de fécondité (axe horizontal) et le taux de mortalité infantile (axe vertical). Le dessin du nuage de points montre qu’il y a une relation forte. L’interprétation de ces relations est d’un niveau banal relativement à notre connaissance, c’est-à-dire qu’elles sont attendues. Pour autant, la position de certains pays présente parfois une variabilité inattendue par rapport à cette relation statistique, avec par exemple des taux de mortalité infantile très différents, à taux de fécondité équivalents : c’est le cas d’Israël et Djibouti sur le document 4a.

Document 4. Analyse bivariée : relations entre les indicateurs pris deux par deux |

|

|

4a. Relation forte entre taux de fécondité et taux de mortalité infantile

|

4b. Relation inverse forte entre taux de mortalité infantile et PIB par habitant ramené à l'échelle logarithmique

|

Le taux de mortalité infantile en 2020 et le PIB en 2020 présentent un exemple de relation inverse. Les deux indicateurs sont très fortement liés mais négativement (R=–0,78) (>>> voir : coefficient de corrélation). On peut relier la mortalité infantile à la qualité du système de santé et de protection sociale, et donc à la manière dont la richesse est investie et répartie dans ce domaine. Le document 4b montre qu’à PIB équivalent, on observe aussi une grande diversité de cas, comme l’Ukraine pour laquelle la mortalité infantile est très faible et le Nigéria qui présente une mortalité infantile beaucoup plus forte que sa richesse ne le laisserait présumer.

Enfin il peut aussi n’y avoir aucune relation entre les indicateurs : c’est le cas de la croissance du PIB par habitant sur vingt ans, qui n’est corrélée avec aucun autre indicateur : on peut par exemple avoir une croissance faible, ou négative, tout en étant soit très riche, soit très pauvre.

De ces exemples de relations entre deux des indicateurs, il faut retenir trois éléments pour comprendre la difficulté de notre objectif, qui consiste à catégoriser les pays d’après leurs différences et leurs ressemblances sur l’ensemble des sept indicateurs retenus :

- Le premier est que du point de vue des relations entre les sept indicateurs, pris deux à deux, il existe tous les cas de figures : forte relation positive ou négative, absence de relation. On ne peut donc résumer simplement la structure des relations entre tous ces indicateurs, qui va sous-tendre la catégorisation recherchée.

- Le second est que, si globalement à l’échelle du monde il existe une relation simple entre deux indicateurs, localement, pays par pays, il y a une certaine variabilité autour de cette relation. La position des pays varie donc d’une relation à l’autre et apparaît rapidement comme singulière.

- Troisième élément, sur chaque illustration d’une relation, on observe finalement un continuum de situations et que rien ne laisse présager qu'il soit possible de « mettre les pays en classes », alors même que c’est notre objectif.

Le traitement statistique exposé dans les paragraphes suivants n’a pas été fait d’emblée avec les sept indicateurs présentés : il a été testé de nombreuses fois, certains indicateurs ont été ajoutés et d’autres retirés. Nous présentons ici le résultat et la procédure qui y a conduit à partir des sept indicateurs sélectionnés, mais c’est aussi le résultat d’une procédure qui a consisté à explorer de façon itérative les résultats d’un grand nombre de bouquets d’indicateurs.

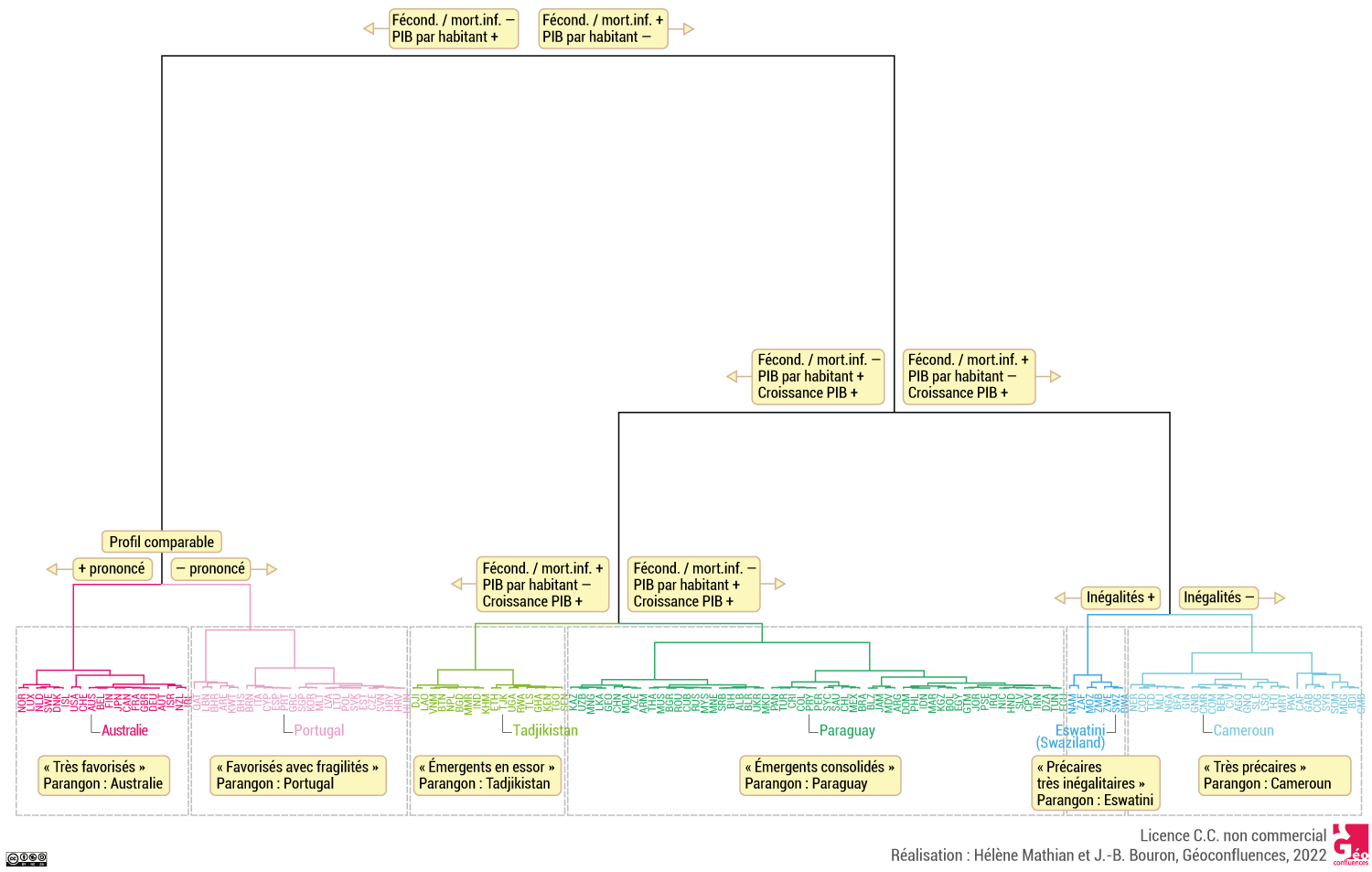

Pour produire ces catégories, l’analyse mobilisée est une méthode multivariée de la famille des méthodes « d’analyse des données », la classification ascendante hiérarchique (CAH ((Il s’agit d’une CAH sur tous les facteurs issus d’une analyse en composante principale (ACP).))). Cette méthode permet de « classer/ ranger » des éléments (ici les pays) décrits par plusieurs indicateurs (ici sept). C’est une méthode géométrique qui permet d’appréhender simultanément les ressemblances et les différences entre les pays sur la base de plusieurs indicateurs. Les ressemblances et les différences sont évaluées par les distances entre pays représentés dans un espace mathématique ayant autant de dimensions que le nombre d'indicateurs. La méthode regroupe petit à petit les pays les plus proches, c’est-à-dire se ressemblant le plus au regard des sept indicateurs, tout en garantissant une bonne différenciation entre les classes.

On produit ainsi un arbre de classification hiérarchique (ou dendrogramme) qui décrit l’histoire de ces regroupements de proche en proche. On se fonde sur cet arbre pour choisir un découpage (document 5). Selon le niveau où l’on coupe l’arbre, on obtient une catégorisation en plus ou moins de classes. Toute la question est de trouver le meilleur compromis entre un grand nombre de classes qui reflèterait mieux la diversité des situations observées, mais dont les nuances seraient difficiles à saisir, et un trop faible nombre de classes qui réduirait les différenciations à quelques archétypes. Il n’existe donc pas un seul découpage. Par ailleurs, reprenant la troisième remarque précédemment énoncée, il faut garder en tête au moment des interprétations des classes, que la distribution des États en fonction des sept indicateurs forme un continuum, et que comme dans une discrétisation univariée, un découpage range de manière catégorique en classes, et la méthode peut séparer dans deux classes différentes des éléments qui semblent proches.

Document 5. Dendrogramme représentant la classification ascendante hiérarchique

|

Nous présentons dans la partie suivante les résultats de cet algorithme. Ils découlent d’un certain nombre de choix (sélection des variables, choix de l’algorithme) qui ont été testés. Le résultat est une lecture d’une réalité (parmi toutes les réalités observables possibles) permettant d’interpréter les écarts de richesse et de développement dans le monde.

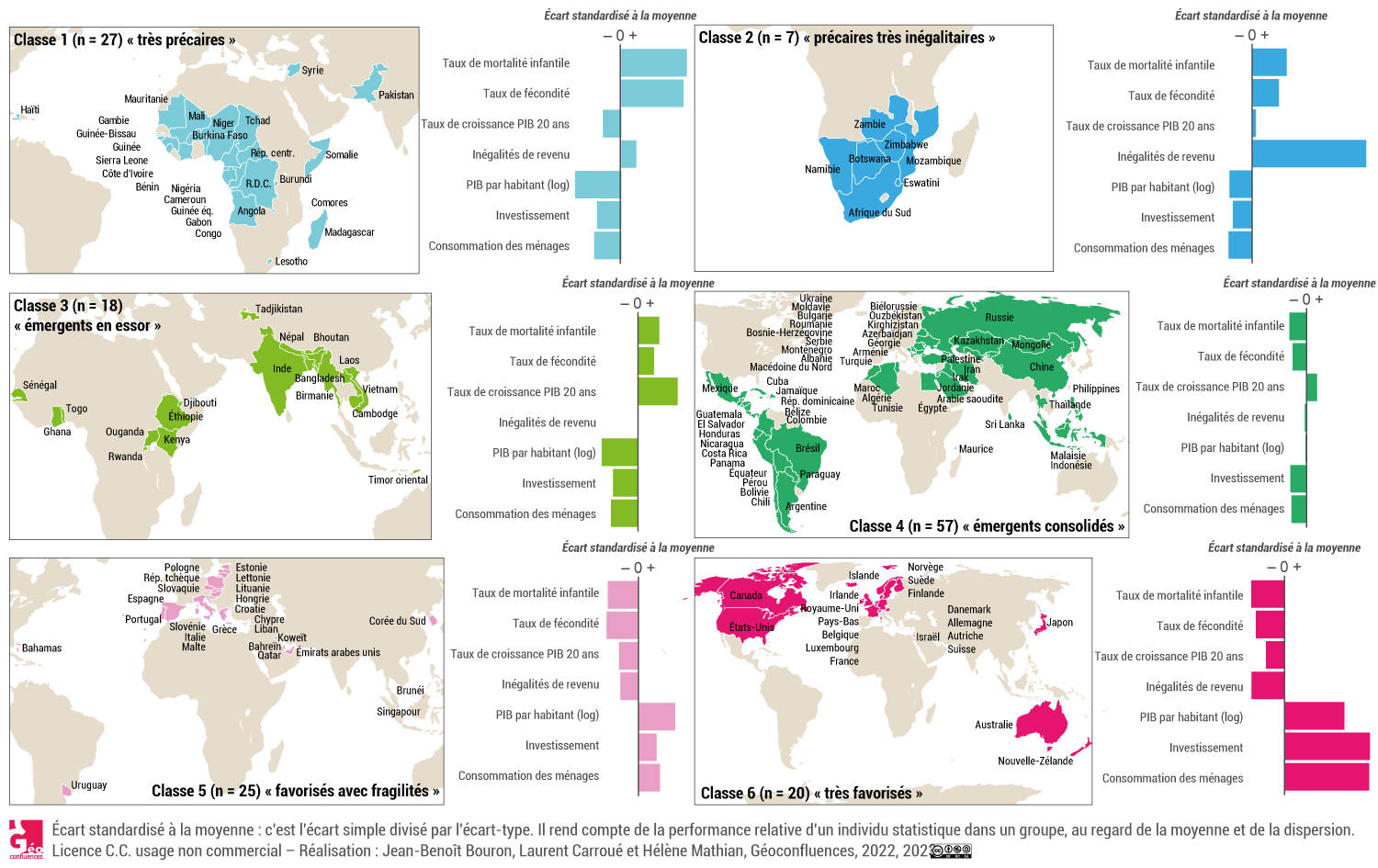

3. Proposition d’une nouvelle typologie : trois mondes, six groupes

À partir de l’arbre hiérarchique (document 5), nous proposons une première typologie des pays correspondant à un découpage du monde en six classes regroupant chacune entre sept et cinquante-quatre pays (document 6). Au total, 154 États sur 194 ont été classifiés, en raison d'au moins une donnée manquante ou inexploitable pour une quarantaine d'États.

3.1. Un monde en six classes de pays

Document 6. Présentation des six classes retenues

|

Les États sont regroupés en six classes, en fonction des valeurs des sept indicateurs et de sorte que chaque pays est en moyenne plus « proche » des pays de la même classe que de l’ensemble des pays d’une autre classe. Pour chaque classe on peut identifier un « parangon », c’est-à-dire l’État le plus typique du groupe au regard de la valeur des sept indicateurs. Autrement dit, ce sont les sept États dont le profil ressemble le plus au profil d’un de chaque groupe tel qu’indiqué sur le document ci-dessus (document 6).

Nous voyons clairement se détacher, en fonction des profils de ces six groupes, trois grands groupes. Il s'agit alors de les nommer, en s'appuyant sur l'ensemble de leurs caractéristiques dégagées par l'analyse des sept indicateurs. Le mot choisi pour les pays des classes 1 et 2 relève du champ de la géographie sociale : la précarité désigne une situation de fragilité face aux difficultés et aux aléas. Pour les pays des classes 5 et 6, nous avons utilisé un terme habituellement réservé aux échelles plus fines : favorisés. Il rend compte d'une situation de richesse et de développement qui est le résultat d'un certain nombre d'héritages. Et puis il faut bien se résoudre à appeler « émergents » les États des classes 3 et 4 parce que leurs caractéristiques sont bien celles qu’on retrouve dans ce processus identifié comme l’émergence : hausse de la richesse par habitant, recul des marqueurs démographiques de la pauvreté, mais maintien d’inégalités internes élevées.

3.2. Deux classes d'États précaires

Les classes 1 et 2 correspondent à deux groupes d'États précaires (document 6 et 7).

La classe 1 comporte vingt-sept États qu’on qualifie de « très précaires ». Le parangon retenu est le Cameroun. Ils ont la fécondité et la mortalité infantile les plus élevées, et le PIB par habitant le plus faible. Les inégalités de revenu y sont plus élevées que dans les pays riches, mais moins que dans les pays émergents. L’augmentation en pourcentage du PIB par habitant sur vingt ans est inférieure à celle de tous les groupes à l’exception des deux groupes de pays riches, mais pas pour la même raison puisque les chiffres de départ sont très différents : l’Angola (classe 1) et Israël (classe 6) ont la même croissance du PIB par habitant sur vingt ans (+ 23,9 % et + 23,8 %) mais en 2000 l’Angola avait un PIB par habitant de 3 214 $ contre 39 912 $ pour Israël. Cette faible croissance du PIB par habitant en vingt ans (+ 17 % en moyenne pour la classe 1, contre + 29 % pour l’ensemble des États) laisse à penser que ces pays sont dans un piège de la pauvreté qui les empêche d’entrer dans le processus d’émergence. Dix-huit de ces vingt-sept pays sont des pays les moins avancés (PMA), soit les deux tiers du groupe, et géographiquement seulement trois d’entre eux ne sont pas situés en Afrique subsaharienne : Haïti, la Syrie et le Pakistan.

La classe 2 correspond au groupe des États précaires très inégalitaires, qui compte seulement sept États. Le pays le plus représentatif est Eswatini (autrefois appelé Swaziland). C’est le seul groupe d’un seul tenant, tous ces pays étant situés en Afrique australe. D’ailleurs un seul pays d’Afrique australe n’est pas dans ce groupe, le Lesotho, qui appartient à la classe précédente. Deux de ces sept pays sont des PMA. Par rapport à la classe 1, les États de ce groupe sont un peu moins pauvres, ont vu leur PIB par habitant augmenter davantage, ont une mortalité infantile et une fécondité moins élevée. Mais un indicateur surtout les distingue très nettement : les inégalités de revenus, qui y sont beaucoup plus fortes que dans tous les autres groupes. Ces sept pays figurent tous dans la liste des onze pays du monde où les inégalités de revenus entre les 10 % les plus riches et les 50 % les plus pauvres sont les plus élevées. Ainsi, dans ce groupe, de façon très nette, l’enrichissement moyen n’a pas profité au plus grand nombre, voire n’a profité qu’à une toute petite minorité. En Afrique du Sud par exemple, les 10 % les plus riches gagnent 65 fois la somme des revenus des 50 % les plus pauvres !

3.3. Deux classes d'États émergents

Les classes 3 et 4 rassemblent des États émergents, qui représentent 46 % des États référencés dans notre étude (documents 6 et 7).

La classe 3 compte les « émergents en essor », dix-huit États où l’augmentation des richesses est la plus forte mais où les marqueurs de la pauvreté restent bien visibles. Le Tadjikistan est le parangon retenu. Outre ce pays, le groupe rassemble huit « lions africains » (terme qui désigne les pays africains à forte croissance économique), cinq pays du « monde indien » et les trois pays de la péninsule indochinoise. C’est le groupe ayant le plus faible PIB par habitant après la classe 1, mais la plus forte augmentation de ce même PIB par habitant sur vingt ans. Les autres indicateurs — inégalités de revenu, mortalité infantile et fécondité — les placent dans une position intermédiaire entre les plus favorisés et les plus précaires. Virginie Chasles (2022) a bien montré, à partir de l’exemple de l’Inde, comment l’émergence économique pouvait s’accompagner de la hausse des inégalités, dans certains secteurs comme la santé. Onze de ces dix-huit États (61 %) restent classés comme PMA par l’ONU.

La classe 4 est de très loin la plus nombreuse : cinquante-sept États sur les 154 pour lesquels on possède des données. Ce sont les « émergents consolidés », avec le Paraguay comme parangon. Ce grand groupe semble former une « classe moyenne des pays », avec des valeurs les plus proches de la moyenne mondiale dans les sept indicateurs. Ils ont une position intermédiaire entre les émergents en essor et les riches fragiles. Une grande partie de l’Amérique latine et de l’Asie est classée dans ce groupe, ainsi que le Maghreb, l’Égypte et les anciens pays communistes restés hors de l’UE ou entrés après 2004 (Bulgarie et Roumanie). Dix-sept de ces cinquante-sept pays sont des PMA (29 %).

Mises ensemble, les classes 3 et 4 regroupent plusieurs géants économiques et démographiques (Chine, Inde, Russie, Brésil, Mexique, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Égypte, Turquie…), cumulant les deux tiers de la population mondiale et contribuent largement à la croissance mondiale du PIB par habitant.

3.4. Deux classes d'États favorisés

Les classes 5 et 6 correspondent aux États favorisés (documents 6 et 7).

La classe 5 compte vingt-cinq pays que nous avons qualifiés de « favorisés avec des fragilités » parce que leurs indicateurs sont intermédiaires entre les riches très riches et les émergents consolidés. Le parangon du groupe est le Portugal : les périphéries méridionales et orientales de l’Union européenne représentent quinze des vingt-cinq pays. Les autres sont des pétromonarchies ou des cités-États, et quelques pays au profil atypique comme l’Uruguay, le Liban ou la Corée du Sud. Les pays de ce groupe ont les taux de fécondité les plus bas du monde (1,5 enfant par femme, contre 1,6 pour la classe 6 et 2,6 pour l’ensemble des États), et le vieillissement sera une préoccupation pour plusieurs d’entre eux. La Corée du Sud a même un taux de fécondité inférieur à 1 (0,918 enfant par femme). Le terme de fragilité est peut-être mal choisi. Il s’agit surtout d’un groupe au statut ambigu : ces États sont plus riches que les émergents, plus développés aussi, mais moins riches et légèrement plus inégalitaires que les pays de la classe 6.

La classe 6 correspond aux États très favorisés. Ces vingt États ont les taux de mortalité infantile les plus bas, et les valeurs de consommation, d’investissement et de PIB par habitant les plus élevés des six groupes. Le parangon du groupe est l’Australie. Les inégalités de revenu sont aussi les plus basses du monde, ce qui montre que la richesse ne peut exister indépendamment du développement : un pays n’est vraiment riche que s’il s’est doté, à un moment ou un autre de son histoire, de mécanismes de redistribution des richesses. Car ces dernières, contrairement à ce que feignent de croire certains économistes, ne « ruissellent » pas d’elles-mêmes sans politiques volontaristes (Guieysse et Rebour, 2022).

Pour autant, ces vingt États très favorisés ne constituent nullement un modèle de développement à atteindre : le Canada, le Luxembourg, l’Australie et les États-Unis font tous partie des quinze pays émettant le plus de CO2 par habitant, au milieu de huit petits États pétroliers, et encore seules les émissions dans le pays sont prises en compte, alors qu’ils importent massivement leurs biens de consommation (source Banque mondiale 2019). Notons que si la France est loin d’être la plus riche du groupe (son PIB par habitant la place 19e sur 20 devant le Japon), elle est l’une des plus égalitaires (5e derrière l’Islande, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas), même si les pays les plus égalitaires du monde font partie de la classe 5 (Slovaquie et République tchèque).

Document 7. Monde(s) et développement : six groupes, six trajectoires

|

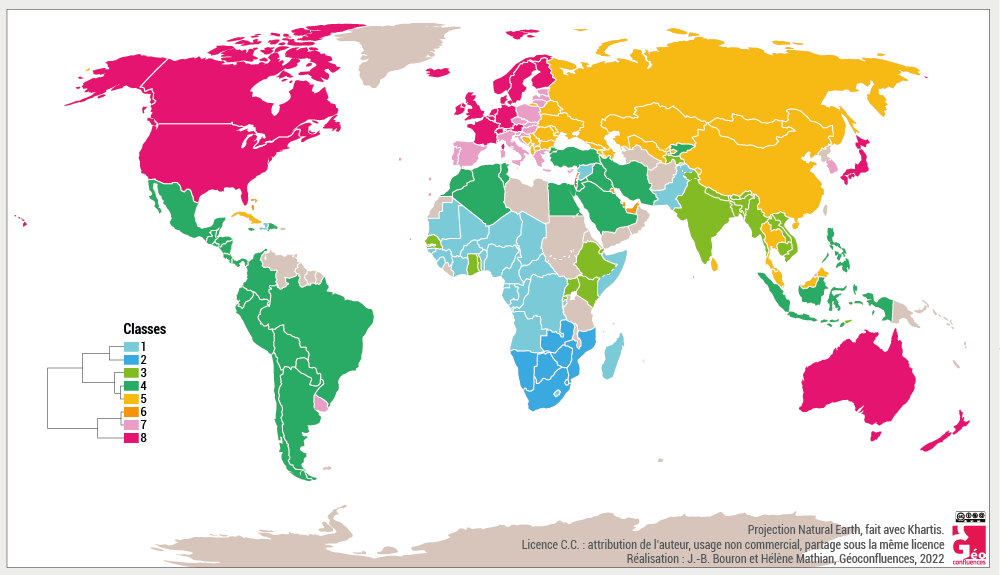

Dans cette démarche, il est aussi intéressant de continuer à affiner la discrétisation pour comprendre certaines structurations. Chaque nouveau degré continue d’affiner la représentation du monde obtenue, mais on perd en facilité d’interprétation ce qu’on gagne en précision. Nous proposons dans l’encadré 1 les résultats avec une discrétisation en deux classes et en huit classes.

|

Conclusion

Constatant que le dépassement de la limite Nord–Sud n’avait pas vraiment suscité jusqu’ici chez les géographes de volonté de proposer un nouveau découpage du monde en fonction des niveaux de richesse et de développement, nous avons cherché à décrire, avec des indicateurs aussi peu nombreux et aussi peu transformés que possible, l’organisation économique et sociale du monde dans la première moitié du XXIe siècle. Celle-ci fait suite à plusieurs décennies de crises économiques chez les plus favorisés, de lutte contre la pauvreté chez les autres. Dans un troisième groupe, le plus nombreux, cette période a été marqué par le processus d’émergence, se traduisant souvent par une hausse simultanée de la richesse moyenne et des inégalités internes.

Le nouveau découpage que nous proposons représente un monde divisé non plus en deux mais en trois grands groupes, eux-mêmes subdivisés en six groupes. Ces groupes ne sont pas des « blocs » mais des catégories établies par proximité statistique, la statistique étant le reflet imparfait d’une réalité aussi crue que la mortalité infantile ou la richesse d’une population.

Ils font apparaître un monde dans lequel les pays favorisés forment un club fermé jouissant d'héritages acquis dans la longue durée, dont l’antichambre comporte des périphéries, de celles de l’Union européenne fragilisées par les crises ou récemment intégrées, aux États pétroliers autrefois classés au « Sud ». Dans cette image du monde, les émergents sont au contraire un vaste ensemble, qui comprend la majorité des pays et une grande partie de la population mondiale, avec partout une hausse de la richesse en moyenne, souvent mal répartie, mais qui recouvre une extrême diversité des situations, du géant chinois à des pays enclavés nettement moins bien connectés à la mondialisation. Cette description ternaire se clôt sur un groupe piégé dans la précarité dont les difficultés sociales et économiques persistantes montrent qu’en dépit des efforts consacrés par les institutions internationales, la solidarité mondiale n’est encore, pour l’instant, qu’un vœu pieu. Dans certains de ces pays, il y a bien un enrichissement, mais il se transforme en accaparement, comme le montre le cas de l’Afrique australe. Nous avons aussi montré que la limite Nord-Sud, même si son nom n'a plus de raison d'être utilisé, continue de rester visible sur certaines cartes, à l’image de ces frontières qui réapparaissent sur des cartes thématiques longtemps après leur disparition.

Ce travail souligne les nettes et spectaculaires recompositions géographiques de l’architecture mondiale du développement intervenues ces quatre dernières décennies. Elles sont étroitement liées à des trajectoires nationales ou sous-continentales, à la fois sociales, économiques et politiques, qui font système. Ces dynamiques nous invitent à repenser le monde dans sa diversité et sa complexité, en passant du dualisme Nord–Sud à un système mondial polyfonctionnel. S’il en est distinct et ne peut être réduit à ce seul facteur, il a pour pendant, dans la sphère géopolitique, la polynucléarité de l’architecture des puissances. Ce travail met en relief à la fois les considérables progrès globaux accomplis par l’humanité en un laps de temps assez court au regard de la longue durée historique, et les immenses défis à relever à l’avenir pour assurer un développement réellement durable, intégrateur et solidaire.

Bibliographie

- Sauvy Alfred (1952), « Trois Mondes, une planète », L’Observateur, 14 août 1952, p. 5. Reproduit dans Vingtième siècle, 1986, p. 81-83 [accessible sur Persée].

- Brandt Willy, dir. (1980), Nord-Sud : un programme de survie. Rapport de la Commission indépendante sur les problèmes de développement international. Paris: Gallimard, 535 p.

- Capdepuy Vincent (2007), « La limite Nord/Sud », Mappemonde, n° 88, décembre 2007.

- Carroué Laurent (2019), Géographie de la mondialisation. Crises et basculements du monde, Armand Colin, collection « U », 4e éd., Paris.

- Carroué Laurent (2020), Atlas de la mondialisation – Une seule Terre, des mondes, Autrement, collection Atlas, 2e éd., Paris.

- Chancel Lucas (2021) (dir.), Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, Rapport sur les inégalités mondiales 2022, Word Inequality Lab, déc. 2021 (voir cette brève)

- Chasles Virginie (2022), « Les inégalités de santé dans les pays émergents, le cas de l’Inde », Géoconfluences, septembre 2022.

- Didelon, Clarisse, Vandermotten, Christian et Dessouroux, Christian, « Un autre monde ? Cartographier le monde sans frontière : enjeux méthodologiques et sociaux ». Comité français de cartographie, n° 234, décembre 2017.

- Dufour, Françoise (2007). « Dire "le Sud" : quand l'autre catégorise le monde », Autrepart, vol. 41, no. 1, 2007, p. 27-39.

- Gambotti Christian (2014), « Gabon, pays émergent. Les ambitions du Plan stratégique Gabon émergent 2025 », Géoéconomie, 2014/1 (n° 68), p. 159-170.

- Grataloup Christian (2015), « Nord / Sud, une représentation dépassée de la mondialisation ? », Les Cafés géographiques, 8 février 2015.

- Guieysse, Jean-Albert, et Thierry Rebour. « Le "ruissellement" des métropoles sur les territoires : mythe ou réalité ? », Population & Avenir, vol. 759, no. 4, 2022, p. 4-7.

- Hugon, Philippe (2005). « Environnement et développement économique : les enjeux posés par le développement durable », Revue internationale et stratégique, vol. 60, no. 4, 2005, p. 113-126.

- Maurin Louis, (1996) « Comment construit-on le PIB ? », Alternatives économiques, décembre 1996.

- Montalieu Thierry (2019), « L’émergence au prisme des agences de notation », Mondes en développement, vol. 186, no. 2, 2019, p. 61-84.

Mots-clés

Retrouvez les mots-clés de cet article dans le glossaire : Banque mondiale | BRICS | développement | émergence | géographie scolaire | Nord et Sud | pauvreté et richesse | pays les moins avancés (PMA) | PIB | piège de la pauvreté.

Jean-Benoît BOURON

Agrégé de géographie, responsable éditorial de Géoconfluences (DGESCO, ENS de Lyon)

Laurent CARROUÉ

Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, directeur de Recherche à l’Institut Français de Géopolitique (IFG), Paris VIII

Hélène MATHIAN

Ingénieure de recherche (méthodes en analyse spatiale), CNRS, UMR 5600 EVS (environnement, ville, société), CNRS

Édition et mise en web : Jean-Benoît Bouron

Pour citer cet article :

Jean-Benoît Bouron, Laurent Carroué et Hélène Mathian, « Représenter et découper le monde : dépasser la limite Nord-Sud pour penser les inégalités de richesse et le développement », Géoconfluences, décembre 2022.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/decoupage-economique-mondial

Mode zen

Mode zen